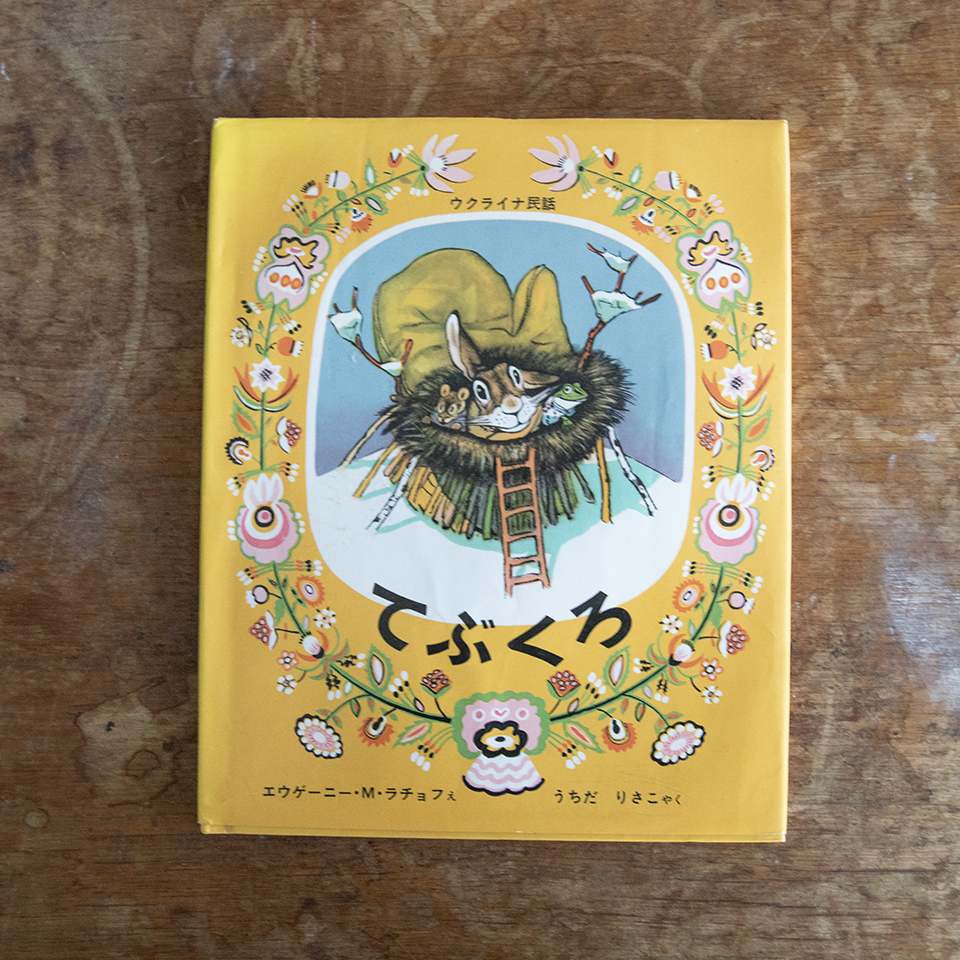

「てぶくろ」 エウゲーニー・M・ラチョフ絵 , うちだりさこ訳 福音館書店

絵本「てぶくろ」が日本で翻訳出版されたのは1965年、58年前から読み継がれている名作です。

表紙を見るたび、母が何度も読んでくれたことが蘇ります。私も3人の子供たちと何度一緒に読んだことか。この絵本とのお付き合いはもう何十年にもなるのに、昨年初めて知ったことがありました。それは、このお話がウクライナの民話であったことでした。

このお話は、森を歩いていたおじいさんが手袋を落としてしまうところから始まります。その手袋に、森の動物たちが次々ともぐり込んでいきます。ねずみ、かえる、うさぎ、きつねが順番に登場し、「入れて」「どうぞ」を繰り返していく。手袋の中は当然狭くなっていくのですが、さらに交わされる動物たちのやりとりが興味深いです。

おおかみが「おれもいれてくれ」とやってきて、既に中にいる動物たちは何と答えるか?これまで同様「どうぞ」と言うかと思いきや、そうじゃありません。出てきた言葉は、「まあ いいでしょう」。本音はきっと「狭いんだけどな…、でもな…、まあいいか…」といったところでしょうか。ちょっとした複雑な心境が伝わってくる場面です。

次に来るのは、きばもちいのしし。同じく「いれてくれ」という彼に、動物たちは「ちょっとむりじゃないですか」。でもいのししは「いや、どうしてもはいってみせる」と入ってくる。すると「それじゃ どうぞ」と中に入れる。

最後にくまがやってきた時には「とんでもない まんいんです」とさすがに断る。でもくまは負けずに「いや、どうしてもはいってみせる」。すると、「しかたがない でも、ほんのはじっこにしてくださいよ」と折れ、くまは中に。結局皆が入って、手袋は「いまにもはじけそう」になる。

今まで「てぶくろ」を何十回と読んできましたが、表紙に「ウクライナ民話」と記されていることを全く意識していませんでした。

昨年2月に始まった、ロシアによるウクライナ侵攻。「ロシアとウクライナは兄弟国」とメディアでよく見聞きしますが、なぜ兄は弟の国へ攻め入ったのでしょうか。

1991年のソビエト連邦崩壊に伴って独立したウクライナ。その国の歴史は複雑に絡み合い、私が簡単に言えることではないのですが、ロシアやウクライナに暮らす人たちは、かつて「てぶくろ」の動物たちのように一つの大陸に集い、共に暮らしてきたのではなかったでしょうか。相手を「どうぞ」と受け入れ、「ちょっと無理じゃないですか」という時も、相手の言い分にも耳を傾け、何とか折り合いをつけてやってきた。この民話は、この土地の人たちはそういった営みを繰り返し生きてきたんだよ、と伝えるために作られたのではと想像します。

このお話の結末では、手袋が片方ないことに気づいたおじいさんが戻ってきます。そして、吠えた子犬の声に驚いた動物たちは手袋から這い出して「もりのあちこちへにげていき」、「そこへ おじいさんがやってきて てぶくろを ひろいました」と終わります。

最後におじいさんが手袋を探しに戻ってきたのはなぜか?それはきっと、おじいさんにとって、手袋が大事なものだったからではないでしょうか。森に落ちた手袋が、動物たちにとって新たな居場所となり、おじいさんにとっては変わらず大切なものであったのです。手袋をどう捉えるか?一つのものごとを考える時、ある一面だけでなく、多面的に見る必要もありそうです。

未だウクライナとロシアの戦争は続いています。一刻も早くそれぞれの国の人たちが、あちこちへ逃げないですむ状況になりますように。自分の場所で安心して暮らせるようになりますように。大切なものを大切にできる日常に戻りますように。心からそう願っています。