こずえです。

前回のお話の続きです。

父・山中義雄と数名の有志、土佐町役場の方で平成元年頃から「道の駅」を作る計画を立て始めました。

その当時、父がやっていた「ふるさと手作りもの」の市(いち)の延長線だったのでは、と思います。当時は全国的に急速に各地で伸び始めていた「道の駅」を地域に作ろうという動きが出始めて来た時でした。

おそらく平成5年頃では、と少し記憶が曖昧ですが道の駅準備委員会のようなものが発足し、父を含めた土佐町の十数名の団体で各地の道の駅に出向いて見学や話を聞いたり、設立手続きを進めたりと精力的に動いていたのを記憶しています。

そして、平成9年に道の駅土佐さめうらの正式な設立手続きが行われ、平成10年10月に設立しました。

山中義雄は副理事長兼駅長の職に就き、亡くなる少し前までその職に就いていました。

当時の道の駅はそれほど販売するものは多くなく、地域の産品を主とした・・というよりはちょっとした休憩場所、といったイメージの道の駅だったように思います。

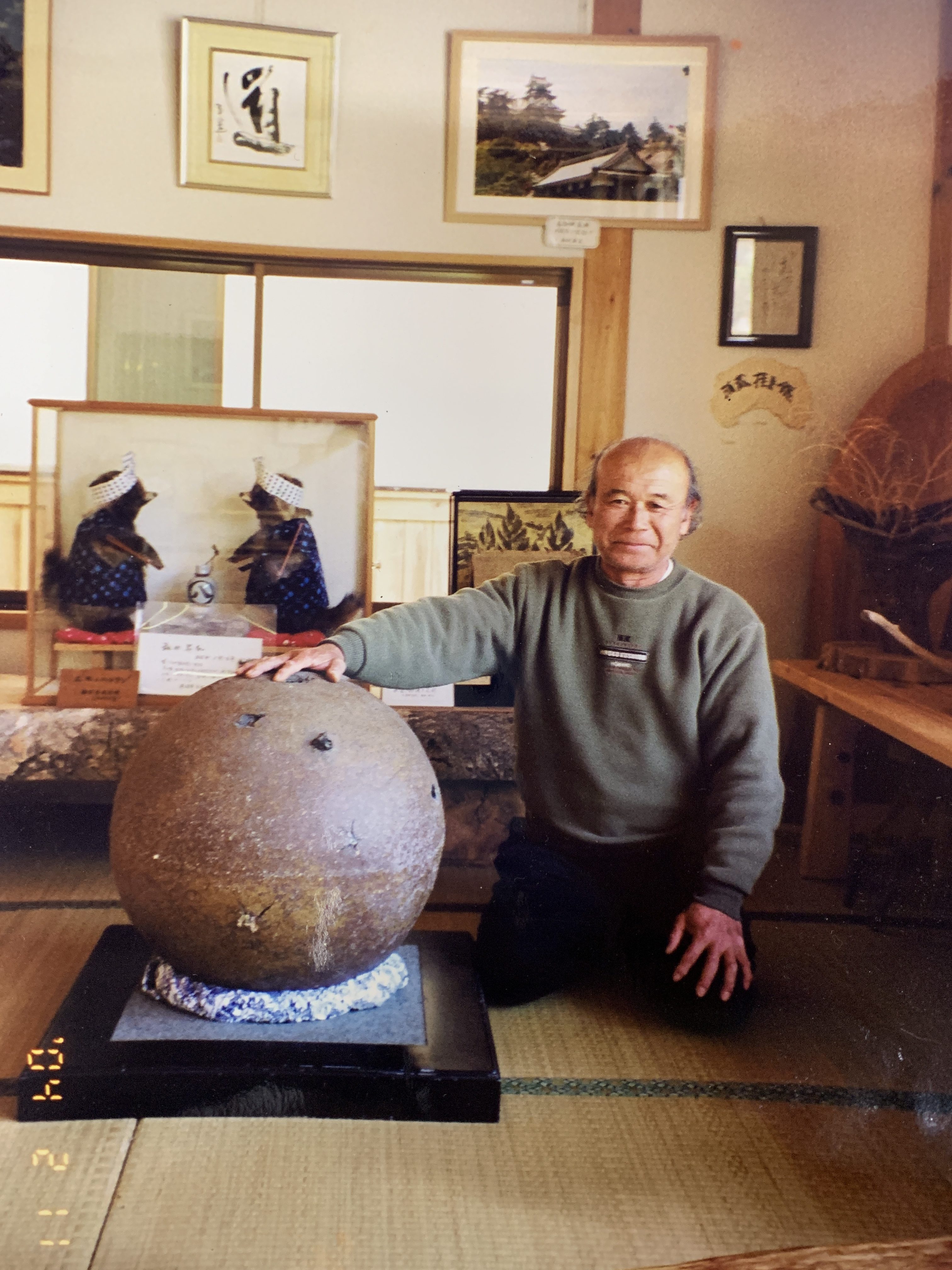

上の写真は父が道の駅の休憩所で撮ったものです。今は畳の間は撤去されてます。

道の駅の建屋の中に木が植えられていて少し変わった雰囲気でした。今はその木も商品が増えてきて邪魔になったのかもう撤去してしまってますけどね。

当時は販売するものは決して多くはなかったですが、父に会いにいろいろな方が来店していました。人と話すのがとにかく好きな人だったので、駅長という職は向いていたかも知れませんね。

なにせ父は道の駅が大好きで、いつも道の駅にいました。ぶどうの仕事そっちのけで道の駅を優先するので、母がよくぼやいていました。道の駅は父にとって居心地がよかったんでしょう。ほぼ毎日道の駅にいたように思います。

体を悪くして床に伏せるようになるまでずっと通い続けていました。

地域の木工大工さんと一緒に何かを作ったり、「森と緑を守る会」を発足して地域の保全活動をしたりと常に地域の誰かと関わって何かの活動をしていたように思います。

今も道の駅で行われている恒例行事5月3日の「新緑の市」と11月3日「紅葉の市」。

この2大イベントは道の駅の設立当初から続いている伝統行事のようなもの。当時から道の駅と土佐町役場が地域の人たちと一緒になってこの年2回の行事を盛り立てて来ました。地域の方が自慢の一品を出店して地域の人がそれを買う。

土佐町には今でこそ夏の「やまびこカーニバル」や各種団体が主催するイベントも増えてきましたが、当時はまだ地域の夏祭り以外はそれほどイベントが多くありませんでした。

「新緑の市」、「紅葉の市」がこれからも伝統として受け継がれていかれたらいいですね。

コメントを失礼させていただきます。

札幌市の水上(65才)と申します。

葡萄園ミシマファームの『裏山での葡萄栽培』を読んで、 妻の祖父母が北海道常呂町登の山で自前のお酒を造って飲んでいた話を思い出しました。

日露戦争後の不況下の明治末期の頃と思われますが、田井村 249番屋敷(多分、後の488番地)から北海道開拓に出た 澤田大三郎(長男)妻の上田房衛(森村相川66番屋敷)、喜久衞(三男) 兄弟の末裔となります。三島地区の出身に成るのだと思われます。

又、道の駅早明浦 辺りが住まいだったものと推測されます。

土佐酒造さんに近いので、そちらの小作農か蔵人でもしていたのかと思っております。

当時、次男の與次郎は明治32年11月21日に田井村337番地の中山 福さんと婚姻となり、昭和6年3月29日に母親の澤田 寅 死亡の届出をしております。

高祖父母は澤田勝馬・寅

更になる江戸末期の先祖は、澤田權平・馬となります。

何かご存知ありませんでしょうか。

水上様 コメントをありがとうございます。高知の方々が多く北海道開拓に出たということは聞いておりました。こういう形でまた改めて繋がりなおすことができれば非常に有意義なことだと思います。お訊ねの方々に関しては、現在周囲に聞いてみているところです。少々、お時間をいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。