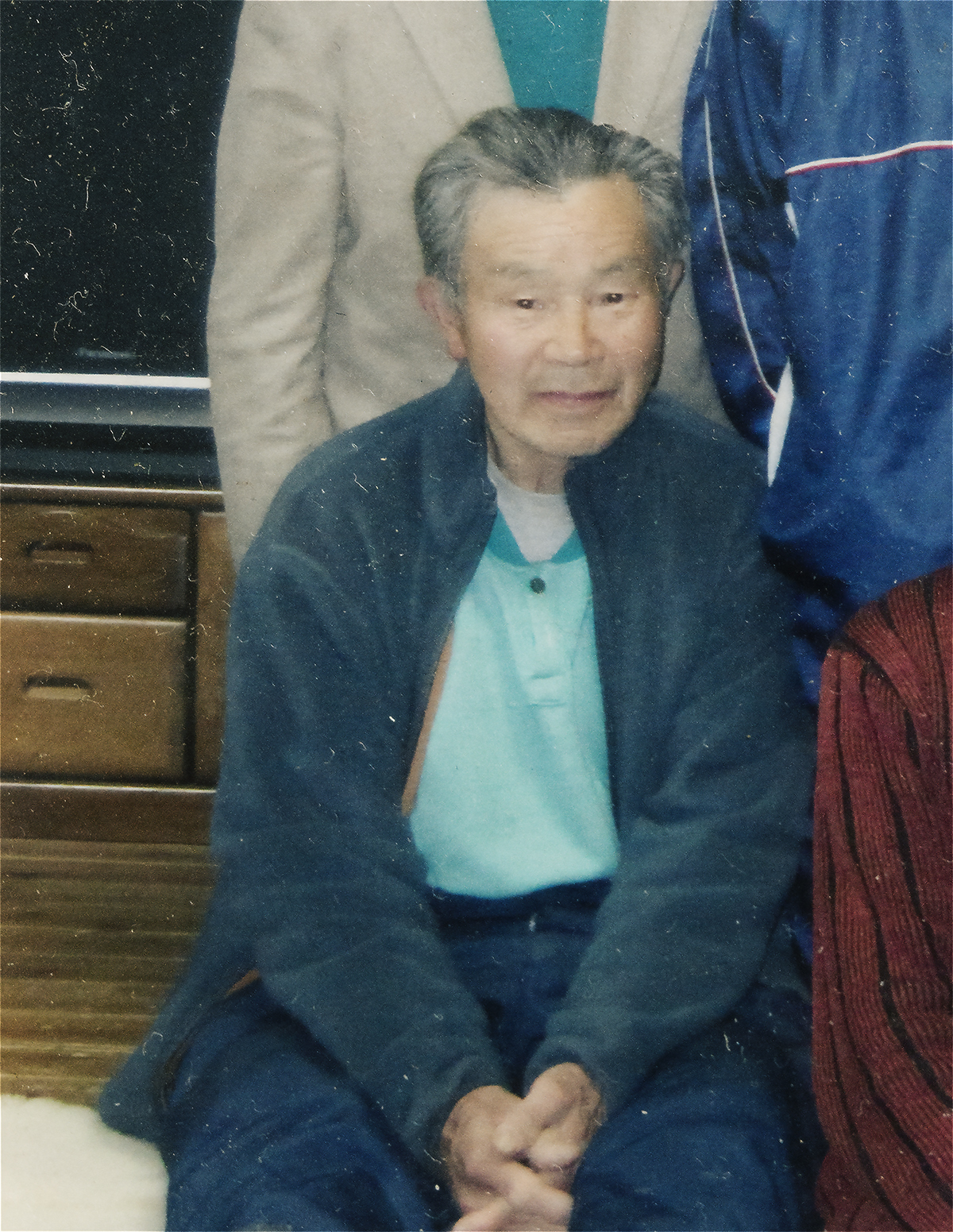

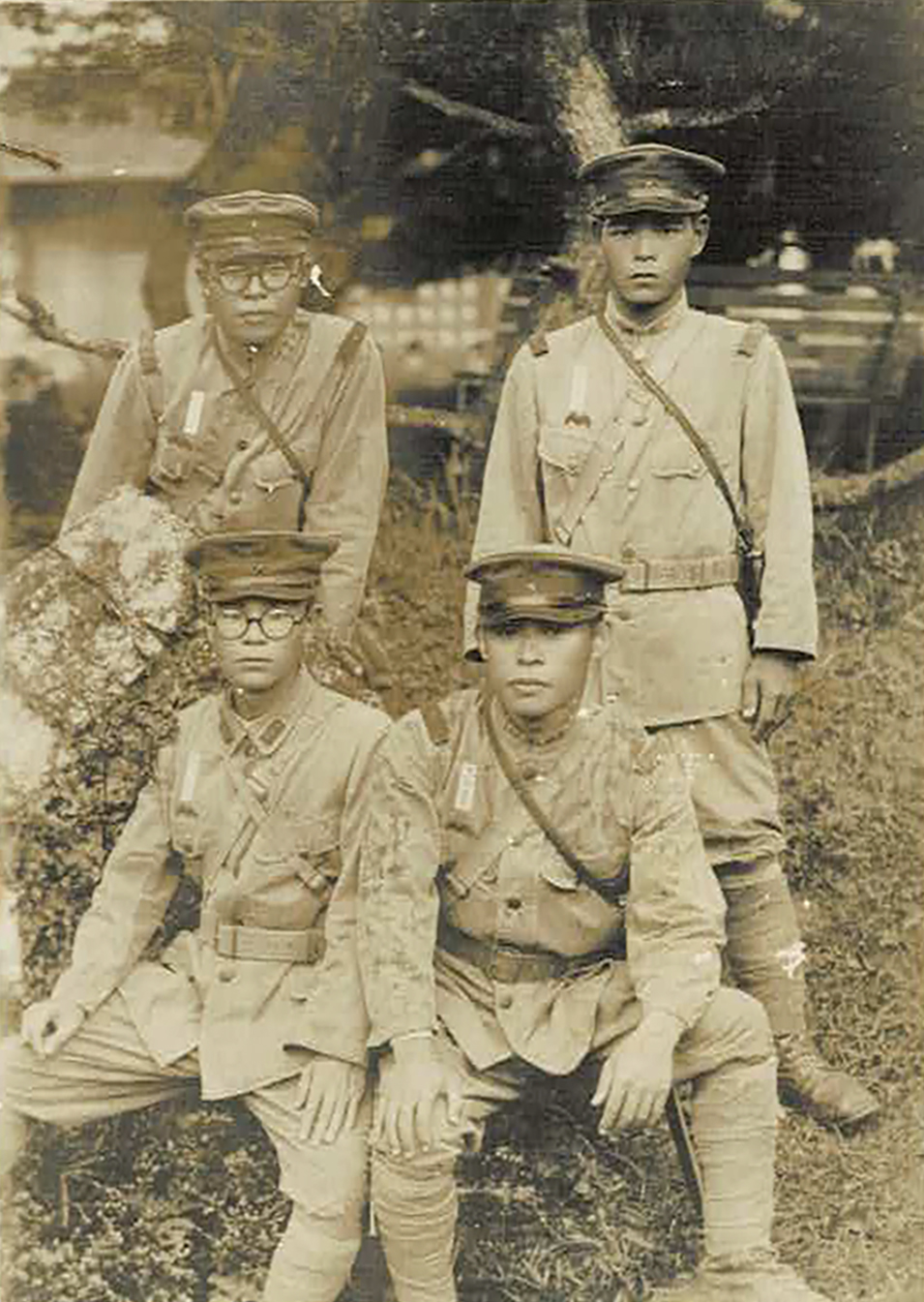

衛生隊同期兵との記念写真(後列右側が祖父)

戦争末期久礼田地区警防団の集合写真

母方の祖父の名を窪添楠治という。明治44(1911)年南国市生まれで、家業は農業だった。華奢な体格だったので、家業である農業には就かず、高知市大津にある製材所の事務員をしていた。

徴兵検査の結果は芳しくなかったから、戦争が激しくなっても「召集されることはない!」と本人もまわりも思っていたそうだ。しかし、思いがけず赤紙(召集令状)がきた。昭和18年のことだった。

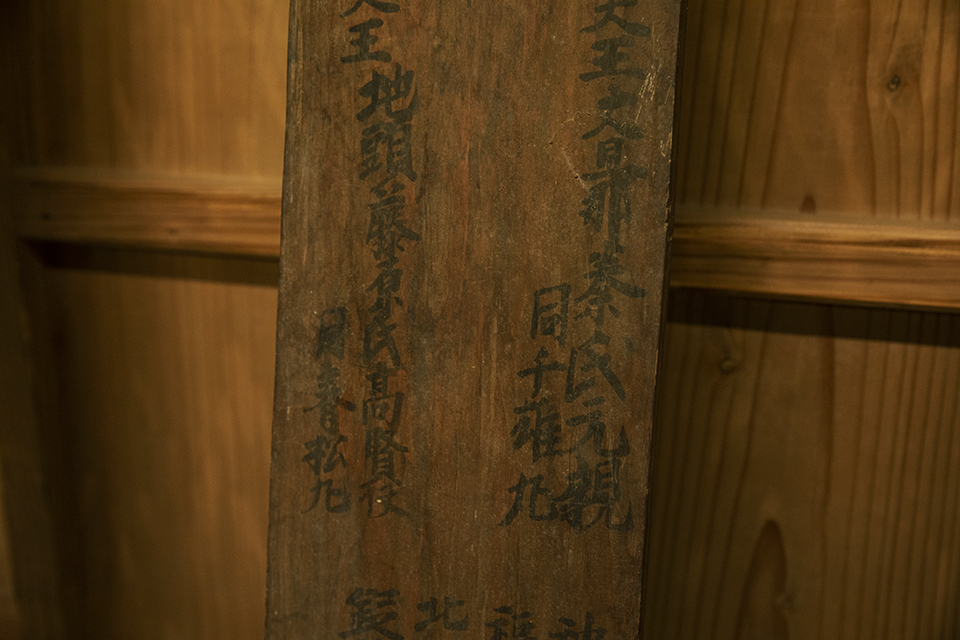

予備役兵だったため、この時は基礎訓練が中心だったのだろう。古いアルバムに、たった一枚だけ祖父が戦友と写った写真(遺品)がある。裏には「昭和18年9月21日 高知陸軍病院通週記念」(1)とあることから、衛生隊所属の予備役兵だったことが分かる。

祖父は虚弱で一人息子だったからか、危険な兵科に回されることはなかった。

一度除隊となり、地域住民の防空演習や避難訓練などを指導する「警防団」に属したが、程なく2回目の召集となり、今度は戦地へ赴くことになった。行き先は満州だった。「病院付衛生兵」か「隊付衛生兵」だったのかははっきりしない。

満州の現地部隊では「包帯所」(2)に勤務し、毎日毎日傷病兵の包帯の巻き替えをすることが主な任務だった。少し余裕がある時は炊事班に回され、現地で調達した大豆で煮物をこしらえたり、芋(ジャガイモ=馬鈴薯)をふかしたりする毎日だったという。

陸軍では、衛生兵のことを楽な兵科として侮蔑する風潮があった。射撃訓練はおろか、歩哨、不寝番、使役などから免除されていたからだろう。また、衛生兵がヨーチン(3)を塗ることしかできないとの誤解から、「ヨーチン」などと馬鹿にされたという話もあるが、祖父は包帯を巻くのが上手(4)だったため、傷病兵からはむしろ感謝されることが多かったという。

昭和20年4月、本土決戦に備えて部隊とともに高知に帰還。祖父は一度も前線に出ることなく敗戦を迎えた。祖父にとっての戦争は、いわば軍隊における裏方役。何の手柄話もない。

だが、孫としては、写真に写る祖父の顔を見るたびに、傷ついた仲間を救う任務に就いていたことを誇りに思う。

註

(1)高知陸軍衛戍病院(現国立高知病院)。歩兵第四十四連隊とともに高知市朝倉に開設された。3千6百坪余りの広さで、基幹職員は、院長(三等軍医正)以下23名であった(明治34年当時)。※オーテピアの参考業務による。

(2)包帯所には、収容部、治療部、薬剤部、発送部があり、炊事場が附属した。救急包帯処置のほか、副え木の装着なども行った。

(3)「ヨーチン」とは「ヨードチンキ」の略称。ヨウ素にヨウ化カリウムを加え、エタノールに溶かしたもの。消毒剤として戦地で使用された。

(4)満州では、胸部疾患(気管支炎)と凍傷に罹る兵が続出し、特に凍傷部位に包帯を巻くことは、衛生兵として高い技術を求められた。