うるさい

【形容詞】しんどい、体が重い

例:「熱があるかよ〜。そりゃ、うるさいろう」

著者名

記事タイトル

掲載開始日

とさちょうものがたり ZINE 早くも15号目になりました。 今号は前14号に続き、「土佐町の人々」文・鳥山百合子です。

土佐町の方々3組のお話を伺い、そのライフストーリーを深掘りするという特集号です。

こんな気持ちで作ってます笑

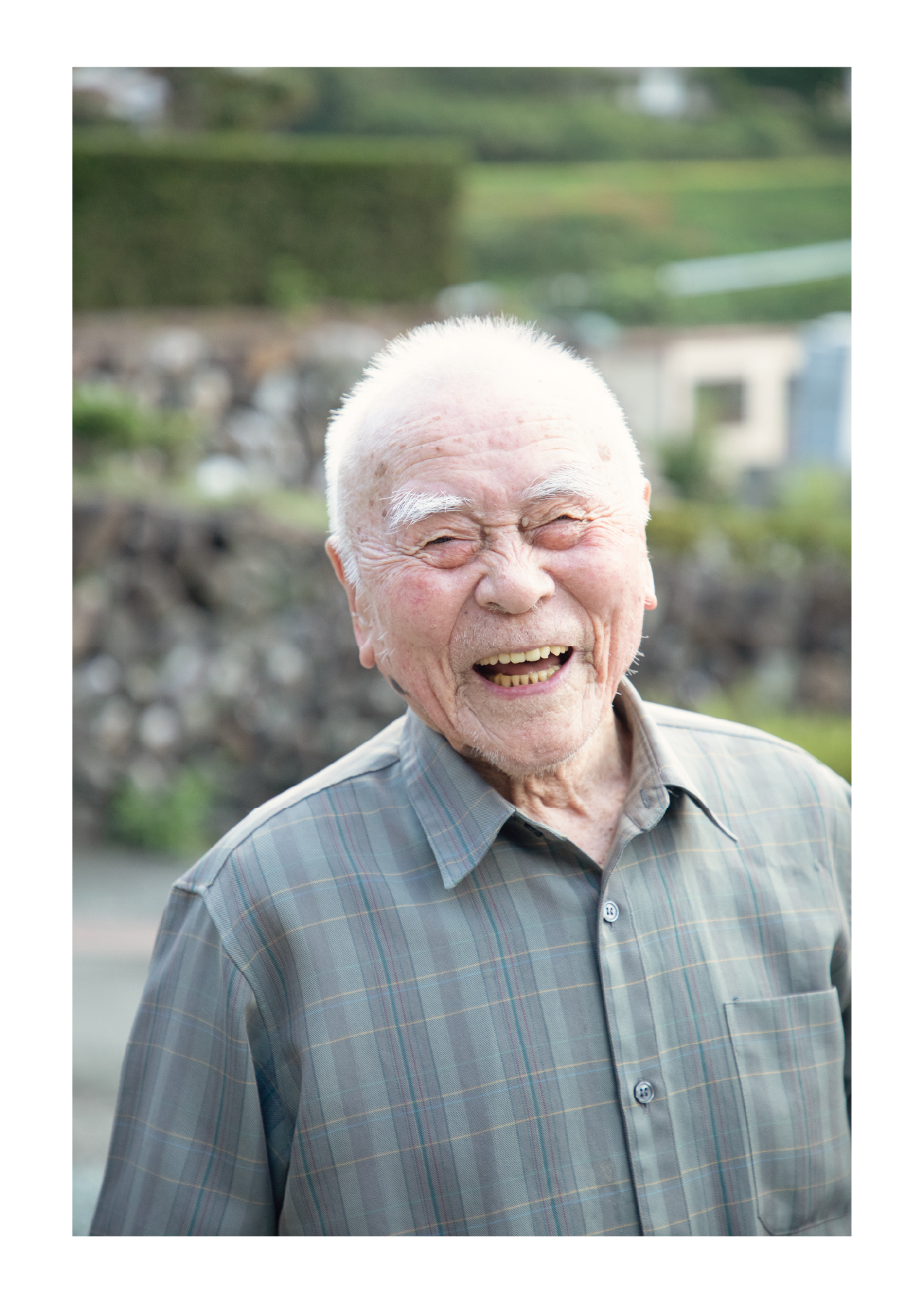

今号でご紹介する3組とは、和田邦美さん・田岡三代さん・川井高廣さん規共さんの3組です。

和田邦美さんにはビルマでの戦争従軍体験を語っていただきました。

2番目の田岡三代さんは、現在「青木幹勇記念館(旧森小学校)」でたくさんの人に囲まれながらお仕事をされていますが、ここに至るまでの人生のお話を。

3番目の川井高廣さん規共さんは、相川地区のあか牛生産者さん。高廣さんが始めて2代目の規共さんが引き継ぐ川井畜産の今と昔、を伺いました。

発行は2026年2月20日(金)、そして土佐町の住民の皆さまには、地区長さんを通じてすぐにお手元に届くと思います。

土佐町外の皆さまには、少し時間はかかるかもしれませんが、いつも通り県内・県外さまざまな施設・店舗で配布しますので楽しみにしていてください。

*詳しい配布場所は以下のリンクから確認できます。

土佐町の隣町、本山町のしゃくなげ荘さんより、新しく入った職員さんのジャケットのご注文をいただきました。

胸と背中のデザインは、数年前にしゃくなげ荘の職員さんが描き、しゃくなげ荘内で行われたコンペで選ばれたもの。しゃくなげ荘の職員さんは、このデザインのジャケットや Tシャツ、ポロシャツを着て、お仕事をされています。

背中のデザイン

胸のデザイン

町を歩いていると、しゃくなげ荘の職員さんがこのデザインのポロシャツなどを着ている方を時々見かけますが、そのたびにじんわりうれしい気持ちになります。それは、印刷をしてくれた土佐町の就労継続支援B型事業所どんぐりの利用者さんも一緒です。

地域の人が必要なものを、地域の人が作る。地域の中で仕事を生み出し、生まれたお金を地域で循環させる。しゃくなげ荘さんのご注文は、制作してくれた方たちの賃金や工賃になっています。

しゃくなげ荘の職員さんに喜んで着てもらえますように!

土佐町森地区にある川田ストアさんより、Tシャツのご注文をいただきました。

1月11日に開催される「土佐町駅伝大会」に参加するので、その時に選手みんなで着たい!とのこと。

川田ストアさんには、数年前にもご注文いただいたことがありましたが、今回はデザインをリニューアル。

土佐町の就労継続支援B型事業所のどんぐりの石川寿光さんと川井希保さんが制作してくれました。

まずは、背中の印刷からスタート!

背中には「走(そう)・口(こう)・酒(しゅ)」の文字と、「伴に走り 共に語りし 友との一献 星明灯す」という言葉が。

お酒好きの方々が集まる川田ストアさんらしいデザインです。

どんぐりのお二人が、丁寧に印刷してくれました。

前面には「川田ストアオールスターズ」

肩には、おなじみ「すきみあるでよ」の文字が!(すきみがお店にある日は、入り口に「すきみあるでよ」と掲示されます)

ご注文をいただいて制作させていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

1月11日の大会当日は雪でしたが、選手の皆さんは元気いっぱい駆け抜けていました。

川田ストアオールスターズの皆さん、選手の皆さん、おつかれさまでした!

土佐町の上津川地区に住んでいる高橋通世さんが、鹿の角を持ってきてくれました。通世さんは猟師であり、養蜂家であり、漬物名人であり、山の暮らしの達人です。

袋の中には大小さまざまの角が入っていました。

写真左は昨年春に生まれた鹿の角。大人の指ほどの太さで、長さは約15センチ。左から二番目は生まれてから2年目の角、左から三番目は3年目の角なのだと教えてくれました。(右の頭の骨付きの角は、編集部にあるもの)。

「左から、1年生、2年生、3年生。頭の骨付きのは、5年生ばあ。角はイタドリが生える頃(5月)に生え始めるがよ。今年の春生まれた子(1年生)が、来年こればあ(2年生)で、その次の年にこればあ(3年生)になって、4~5歳に(5年生)なったらこればあになるが。

むろんね。5年生くらいになると、体重も太いわ。体重が50キロばああるきね」

「春はやりこい(柔らかい)がね、角は。やりこいうちに喧嘩したら、角がまがっちゅう時がある。

5月ごろに角が生えはじめたら、ずうっと袋をかぶっちゅうがよ。血が通いゆうがよ。袋角(ふくろづの)いうてね、袋かぶせたのに毛が生えたようになってね、8月ごろに袋が退くわけよ。袋つけちゅうときは、角をかこうちゅうがやろうね、血が通いゆうわ」

角に血が通っているとは!そんなことは全く知らず、とても驚きました!

「また夏にとったら、見せちゃおう」

通世さんはそう言ってくれました。

いただいた角は、大切に「鹿の角ガチャ」として使わせていただきます。

通世さん、いつもありがとうございます!

「とさちょうものがたり」をいつも訪問していただいている読者の皆さま。

いつもありがとうございます。今年もまた、一年の感謝の気持ちをお伝えする時期が来ました。

様々な形で支えていただいている皆さまのおかげで、とさちょうものがたりは来年9年目に突入します。

その話はまた来年やるとして、今回は編集部からいくつかお知らせです。

まずは、冬休みのお知らせ。

とさちょうものがたりは2025年12月29日から2026年1月4日までお休みです。

新たな記事の再開は1月5日(月)になります。

新しい記事、新たな執筆陣を用意して新たな年を迎えますので、皆さま楽しみにしていただければ幸いです。

あ、そうそう、今月のことですが、新しい執筆陣の最初の記事を公開しましたので、この場をお借りして改めてご紹介します。

1人目が荒木映里奈さん。現在、土佐町の地域おこし協力隊。

2人目が、メリケ・ヴィラードさん。こちらも土佐町の地域おこし協力隊としてお仕事をされている方です。エストニア出身。

おふたりとも人柄もキャリアも個性的で、持っている世界の広さを感じさせてくれる方々です。そんなおふたりそれぞれの視点から感じた土佐町という環境の魅力を発信していきます。

お知らせのもうひとつが、とさちょうものがたり編集部=合同会社風が毎年制作販売している「風のカレンダー」が、高知県地場産業大賞の地場産業賞を受賞しました、というニュースです。

毎年、障害者支援施設と一緒に制作している「風のカレンダー」も年々規模が大きくなり、今回は高知県の文化施設と一緒に作るという形が実現できました。

こちらも来年は更なる飛躍を予定していますので、どうか暖かい目で見守っていただければありがたい限りです。

それでは皆さま、本年も大変お世話になりました。良いお年をお迎えください!

とさちょうものがたり編集部

バックミュージックは、表彰式でよく流れる曲「見よ、勇者は帰る」。

2025年12月10日、高知県アンテナショップまるごと高知の佐々木誠さんと高知県地産外商公社の野戸昌希さんが、とさちょうものがたり編集部(合同会社風)に来てくださいました。

まるごと高知さんは、今年の夏から秋にかけて、まるごと高知15周年記念「たまるか!Tシャツ」の制作を依頼してくださいました。

印刷は土佐町の就労継続支援B型事業所どんぐりや大豊町のワークセンターファースト、香美市のワークセンター第二白ゆりの利用者さんが担い、完成したTシャツはまるごと高知さんの店頭やネットショップで販売。大好評で高知新聞にも取り上げられ、次々寄せられるご注文に追いつくため必死になるほど、たくさんのご注文をいただきました。その売上が利用者さんのお給料や工賃になることもあり、本当にありがたいことでした。

「Tシャツの売上の一部を障害者支援施設に寄付する」というお考えで販売してくださり、今回はその寄付金を届けに来てくださったというわけです。

左より:佐々木誠さん,石川寿光さん,筒井孝善さん

代表して、どんぐりの石川寿光さんと職員の筒井孝善さんに受け取っていただきました。

封筒には「感謝」と書かれていました。

このためにわざわざ遠く土佐町まで来てくださり、佐々木さんと野戸さんのお気持ちが心に染みました。

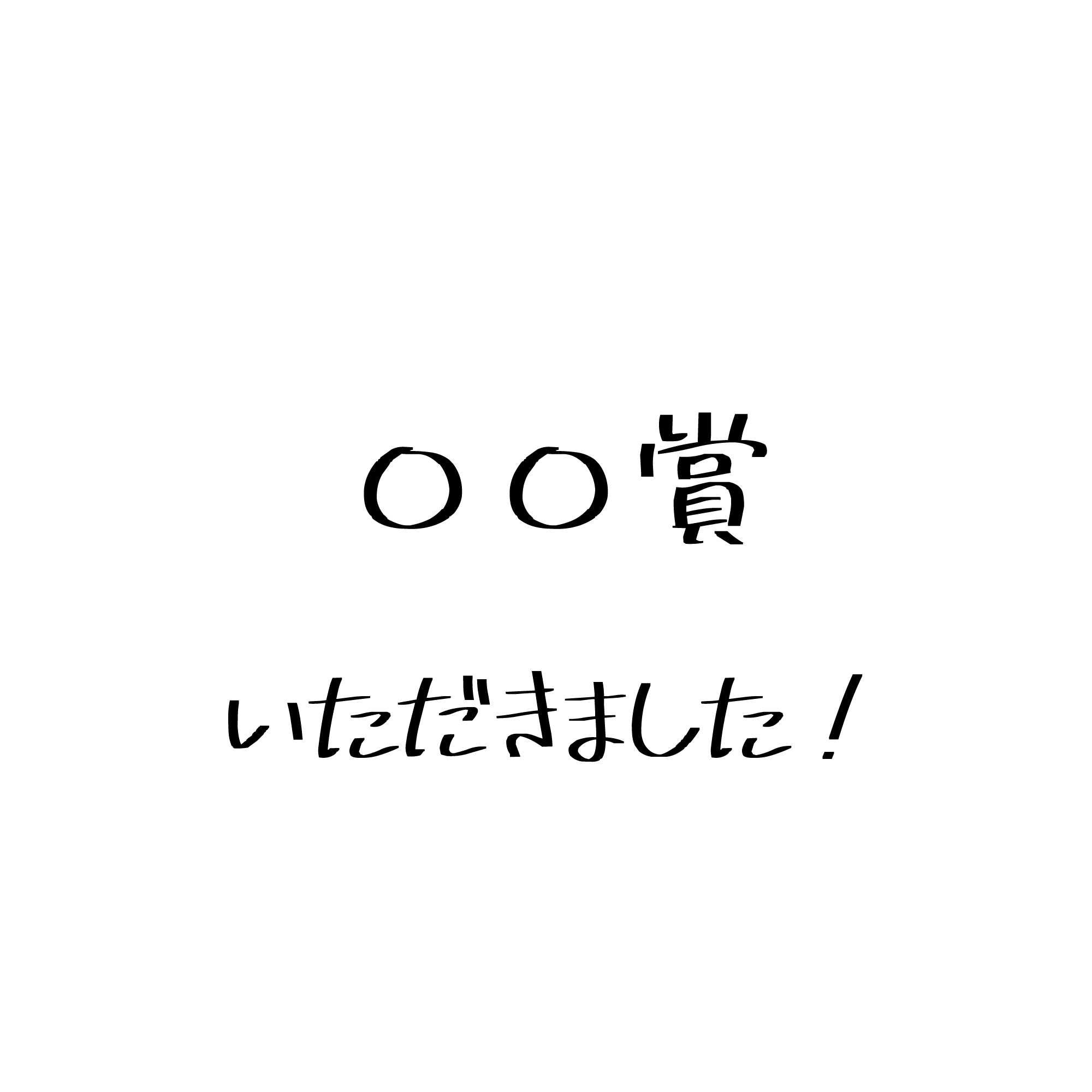

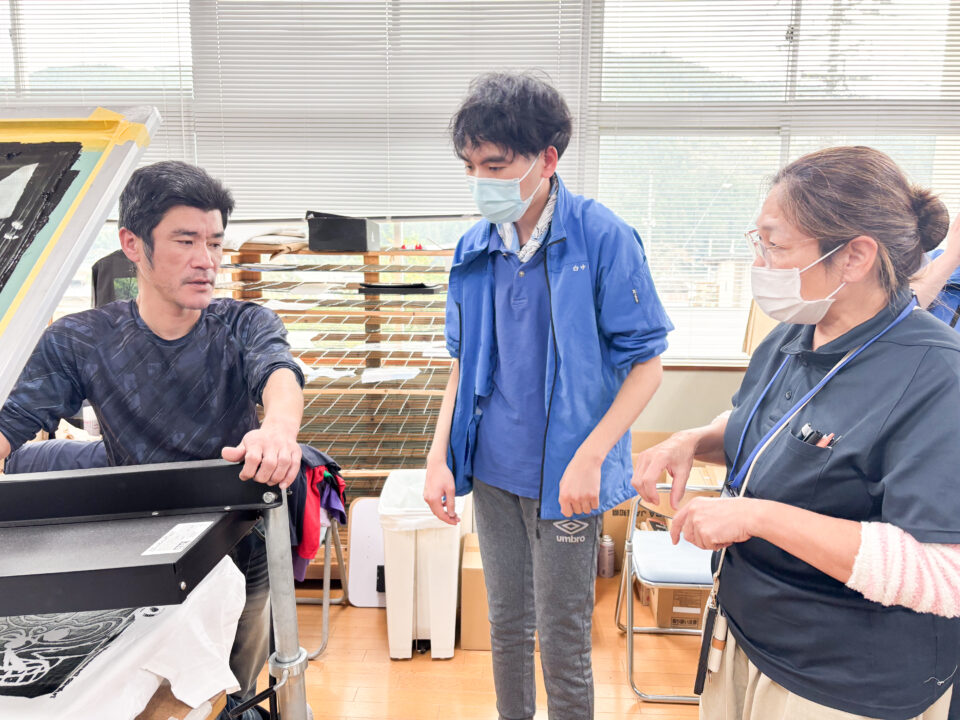

「よかったら、シルクスクリーン体験してみませんか?」

佐々木さんと野戸さんに、土佐町のあか牛のデザインを印刷していただきました。寿光さんが丁寧に教えてくれました。

野戸さんも挑戦中!「こうやって一枚ずつ、“たまるか!Tシャツ”も印刷してくれていたんですね!」と話してくださいました。

お二人とも喜んでくださって、こちらも本当にうれしかったです。

高知新聞に「たまるか!Tシャツ」について掲載された時、「あのTシャツを注文したいんじゃけんど、どうしたらいい?」と土佐町の方から編集部に相談がありました。

そのことを野戸さんにお伝えしたところ、「たまるかTシャツが、高知の人たちや土佐町の人に届いていることがすごくうれしい」と話されていました。

高知の人たちに喜んでもらいたい。

その思いでずっと、自らのお仕事と向き合ってこられたのだろうなと感じました。

いただいた寄付金は責任を持って、各施設にお渡ししたいと思います。

クリスマスの数日前。印刷してくれた利用者さんへ「たまるかTシャツ」をプレゼントしたい、と綺麗にラッピングされたTシャツがまるごと高知さんより届きました。どんぐり、ファースト、ワークセンター第二白ゆりの利用者さんへお届けしたところ、皆さんとても喜んでいました。

「たまるか!Tシャツ」を通し、たくさんの人たちが一緒に仕事に取り組み、喜んでいます。

こういった機会をつくってくださった野戸さんと佐々木さん、本当にありがとうございました。

素晴らしいご縁をいただき、心より感謝しています。

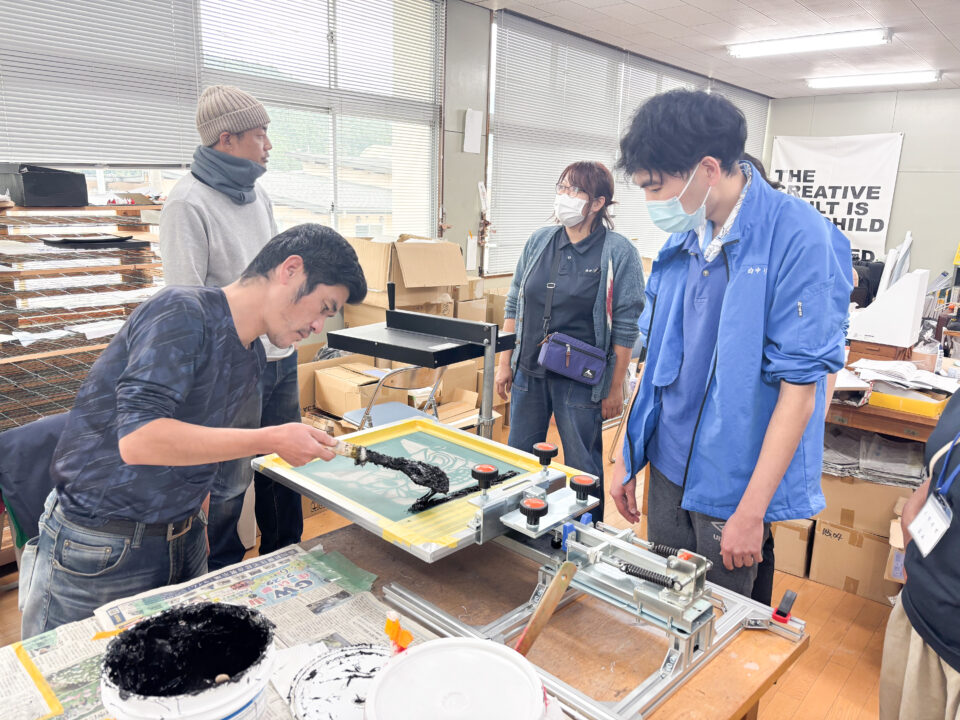

2025年11月12日、香美市より、ワークセンター第二白ゆりの職員さんと利用者さんが編集部に来てくれました。

ワークセンター第二白ゆりは、2024年より事業所内にシルクスクリーン工房を作り、合同会社風(とさちょうものがたり編集部)と共にシルクスクリーン印刷事業を行なっています。

白ゆりさんは、この春より販売している香美市のポロシャツの印刷がどうやったらうまくできるのか、頭を悩ませていました。

香美市のポロシャツは、利用者さんがスケッチした香美市の大川上美良布神社の龍の像を背中のデザインとしています。

「龍のデザインサイズが大きく、印刷する時にインクがベタついてしまう。どうしたらよいか?」

そのお悩みを解決するべく、「土佐町の就労継続支援B型事業所どんぐりの石川寿光さんに相談したい!寿光さんの技術を見せてもらいたい!」という熱いご依頼があったのでした。

石川寿光さんは、土佐町の就労継続支援B型事業所どんぐりの利用者さん。週に1~2回編集部内の工房に来て、シルクスクリーン印刷を担当してくれています。もう8年ほど仕事をしてくださっている職人さんです。

デザインごとにインクの量や印刷回数を考え、効率よく、きれいに印刷するにはどうしたら良いか?工夫しながら、丁寧に取り組んでくださっています。

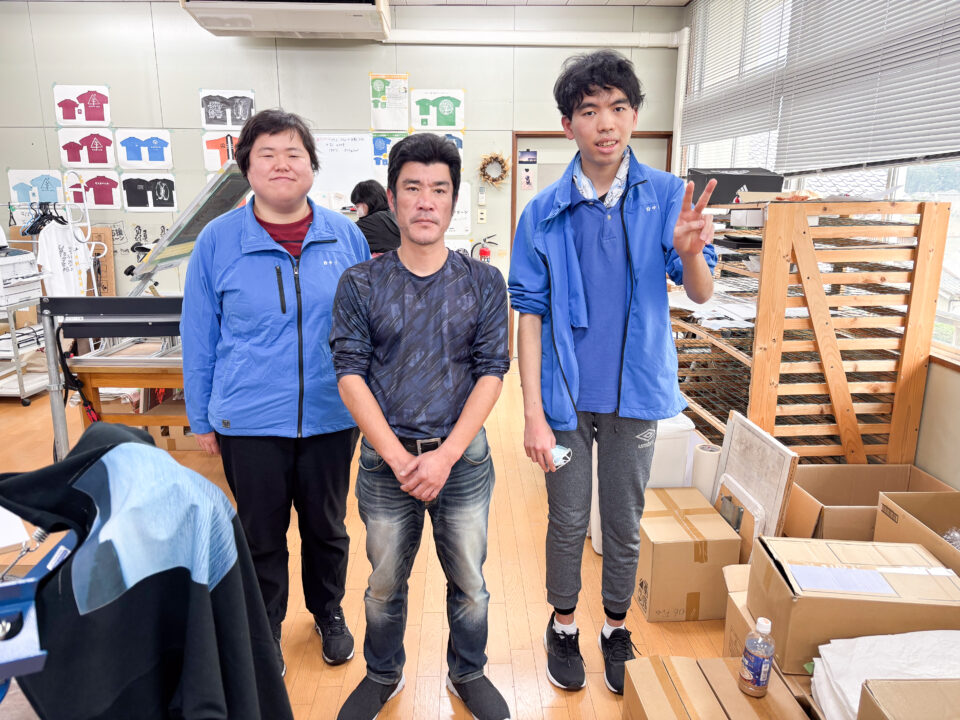

早速、白ゆりの利用者さんにインクの載せ方をアドバイス。版にインクをどのように載せたらきれいに印刷できるか、その量やインクを置く位置を伝えます。

寿光さんが、8年という間に、自ら身につけた知識です。

印刷する道具「スキージ」の持ち方、力の入れ具合、角度。実際に手を添えて、力加減や角度を体感してもらいました。

白ゆりの利用者さんから「どうしたら、寿光さんみたいになれますか?」という質問も。

「経験ですね。一回一回、どうしたらいいかなと考えてやっています」と寿光さん。職員さんからも印刷方法の質問を受け、丁寧に答えてくださいました。

白ゆりさんは、帰ってから早速、教えてもらったことや学んだことを思い出しながら印刷に取り組んだそうです。

「すごくうまくいくようになりました!」とのこと、とても嬉しいことでした。白ゆりの職員さんも利用者さんもとても熱心に向き合ってくださっていて、ありがたいなあという感謝の気持ちでいっぱいになります。

「事業所以外の人と関わること、自分が取り組んでいるシルクスクリーンを上手な人から学ぶことは、利用者さんにとって、社会との関わりを広げるということになる。とてもいい経験になりました」と白ゆりの職員さんが話してくれました。

シルクスクリーン印刷を真ん中に、市町村を越えてつながりや信頼関係がつくられています。

そのことが感慨深く、何よりうれしいです。