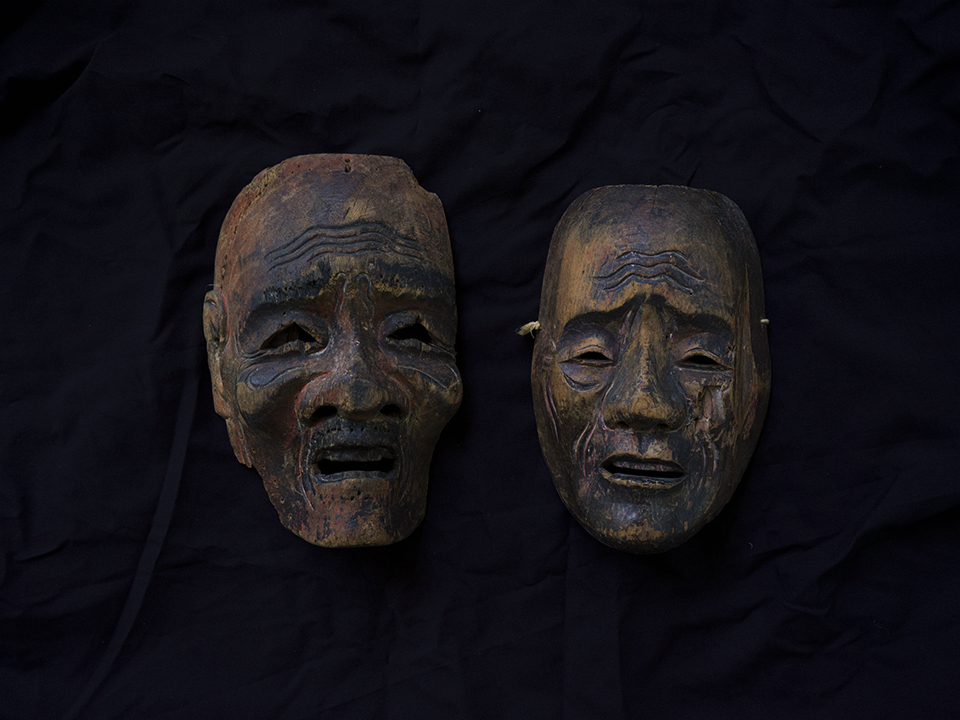

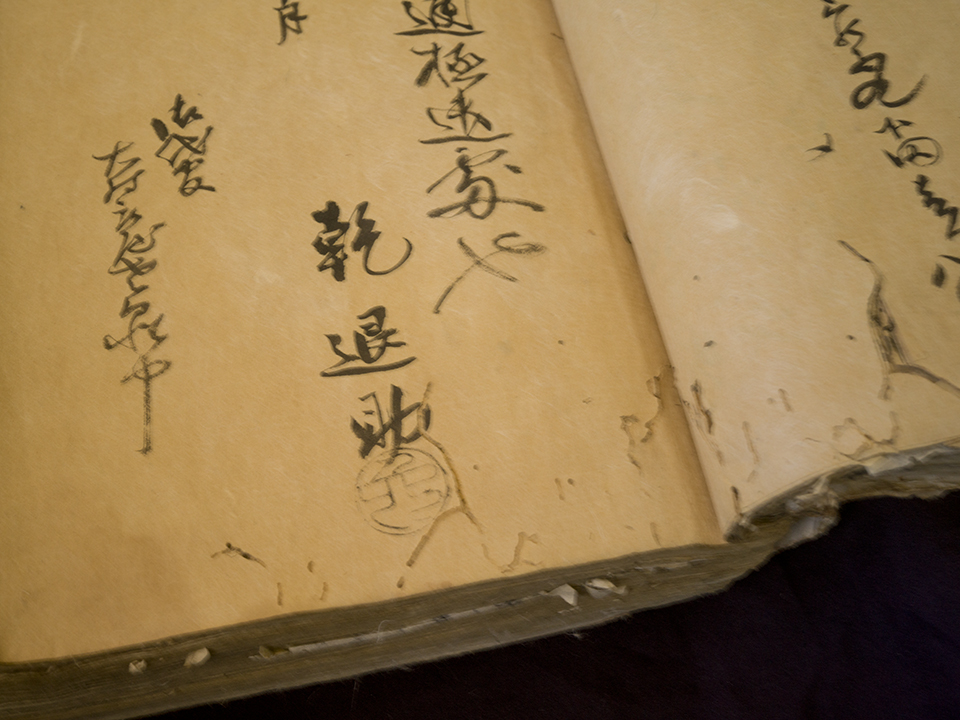

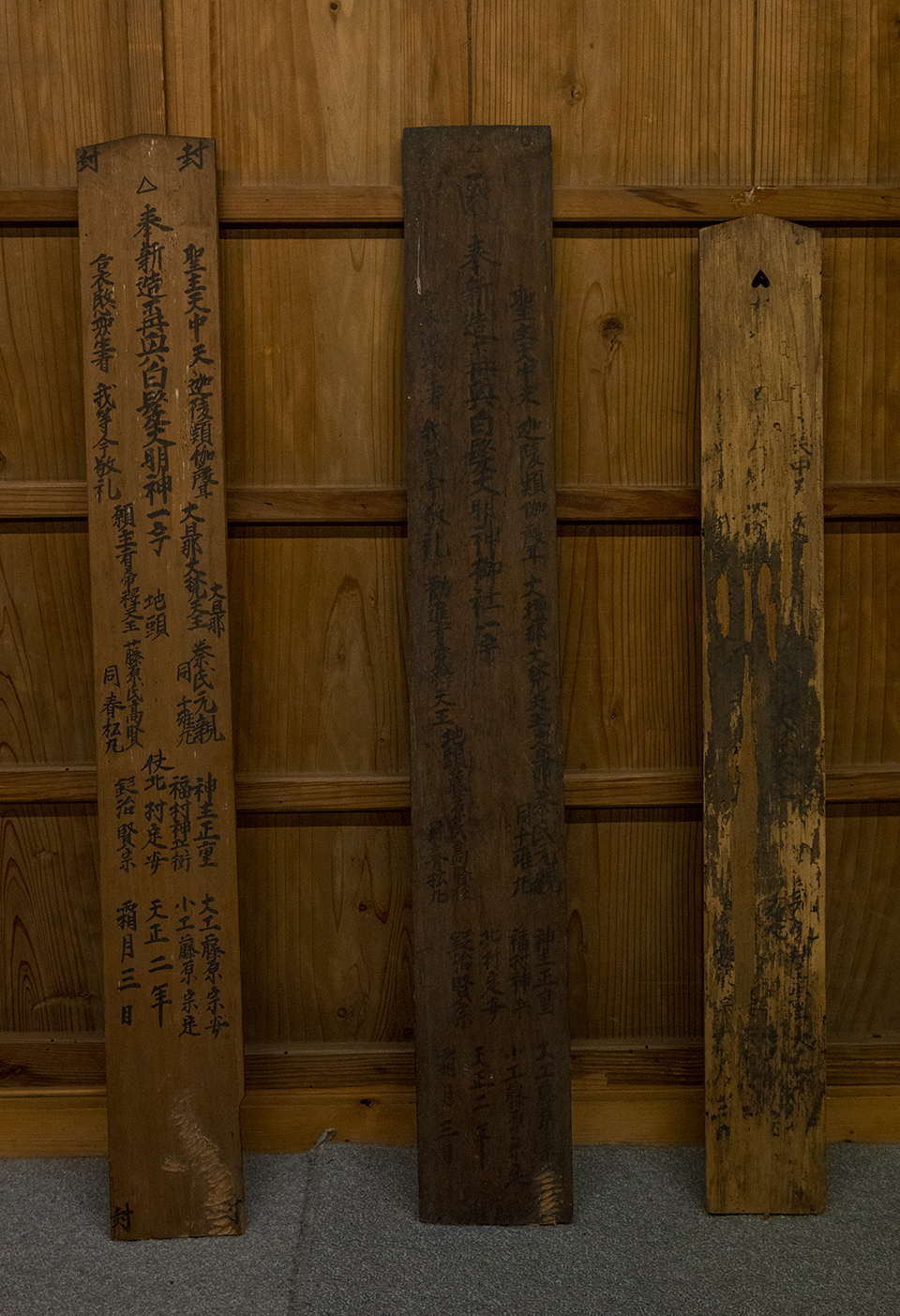

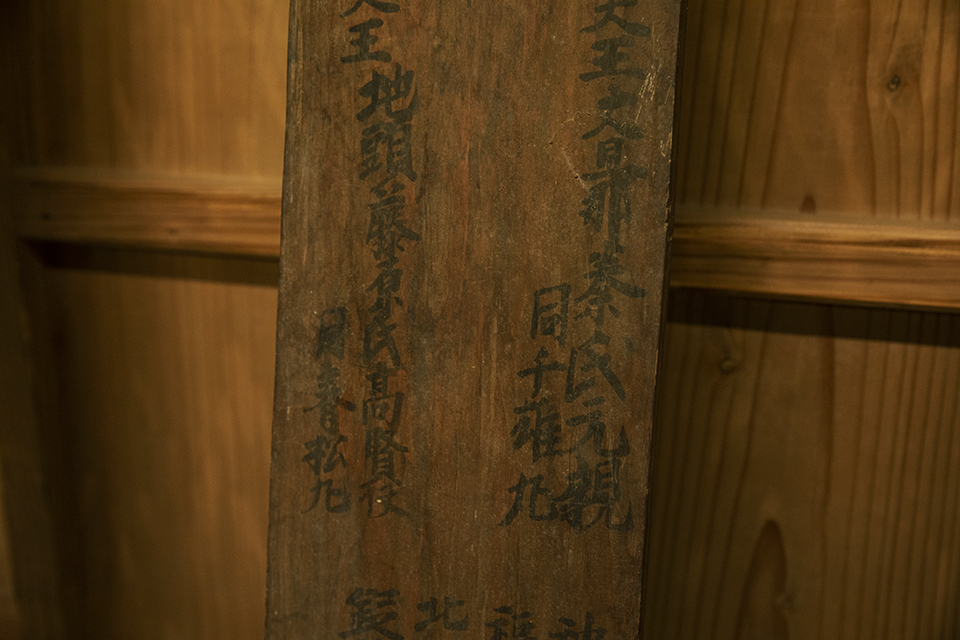

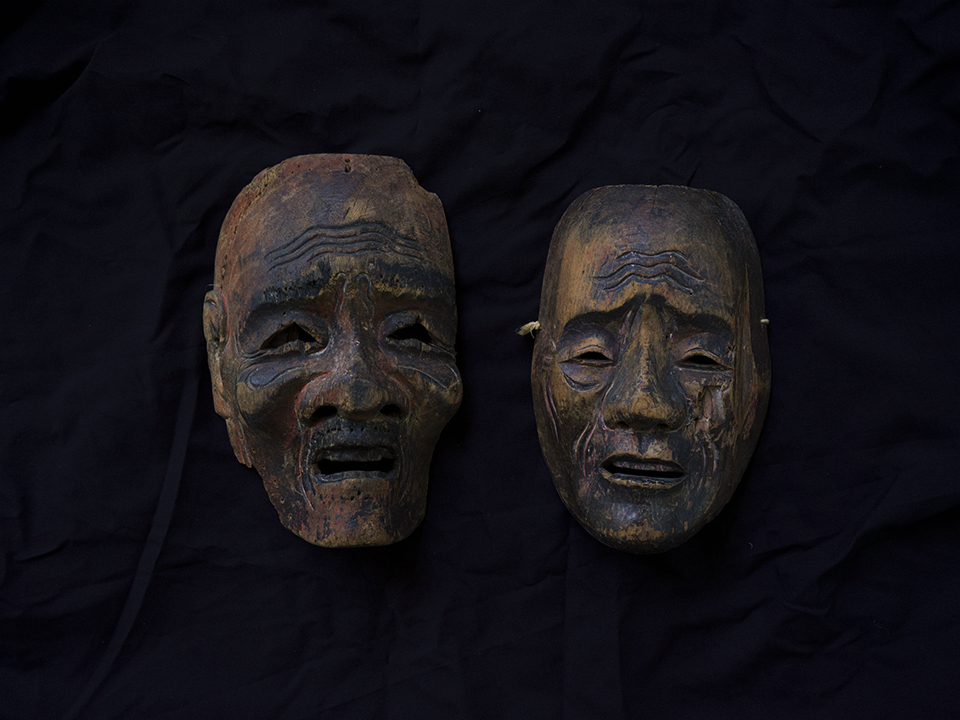

左「尉」右「姥」表面 能面のような様式

左「尉」右「姥」裏面 「うは」の墨書も残っている

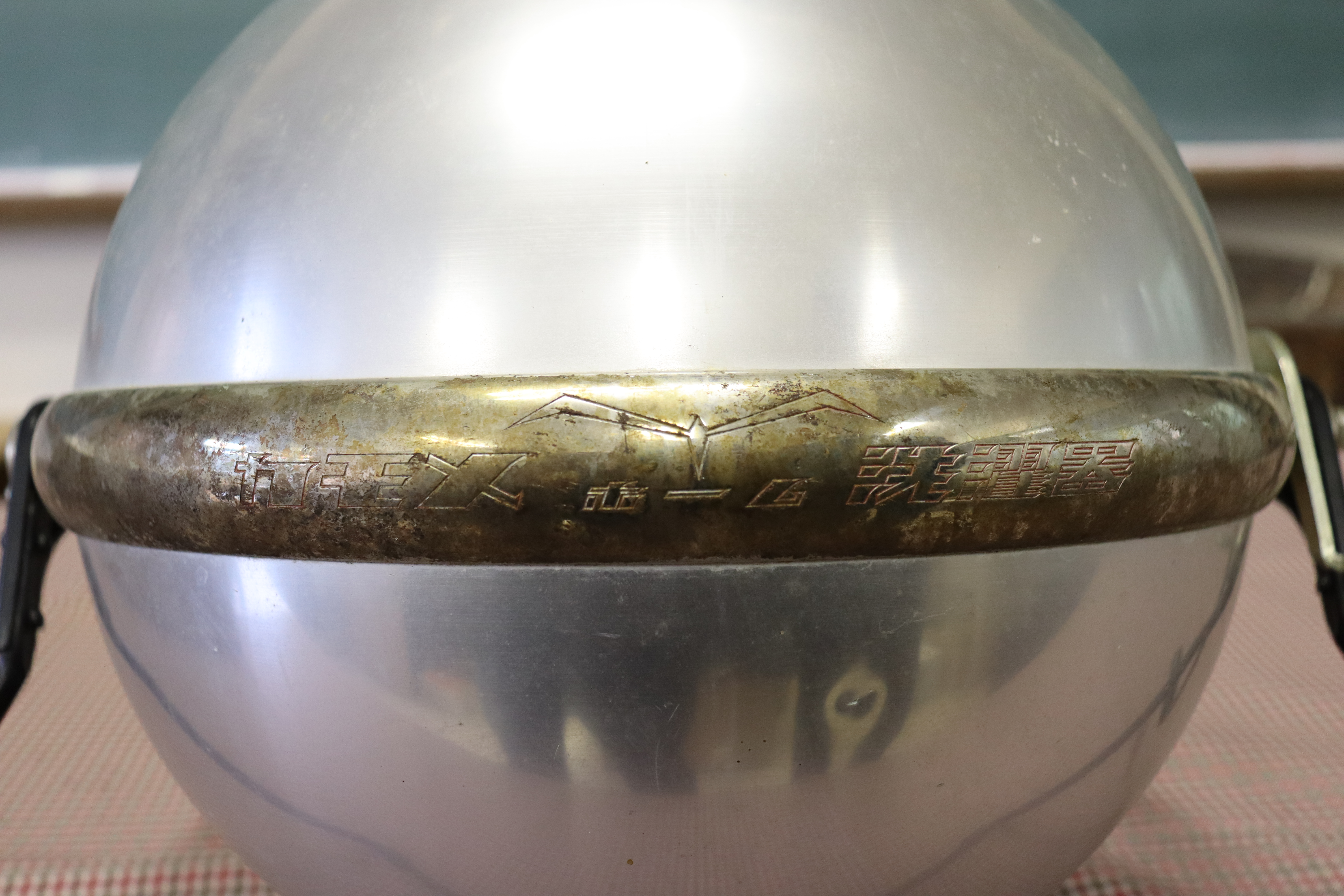

2階の展示室に上がると、いつも目がいく資料がある。

白髪神社から寄贈された「尉」(じょう)と「姥」(うば)の面だ。

民具資料館の展示品のなかでも、これは異色の資料だろう。

この面は、かつて南国市岡豊町の県立歴史民俗資料館で展示されたことがある。

私が学芸員として着任する前の話だから、随分と昔の話だ。

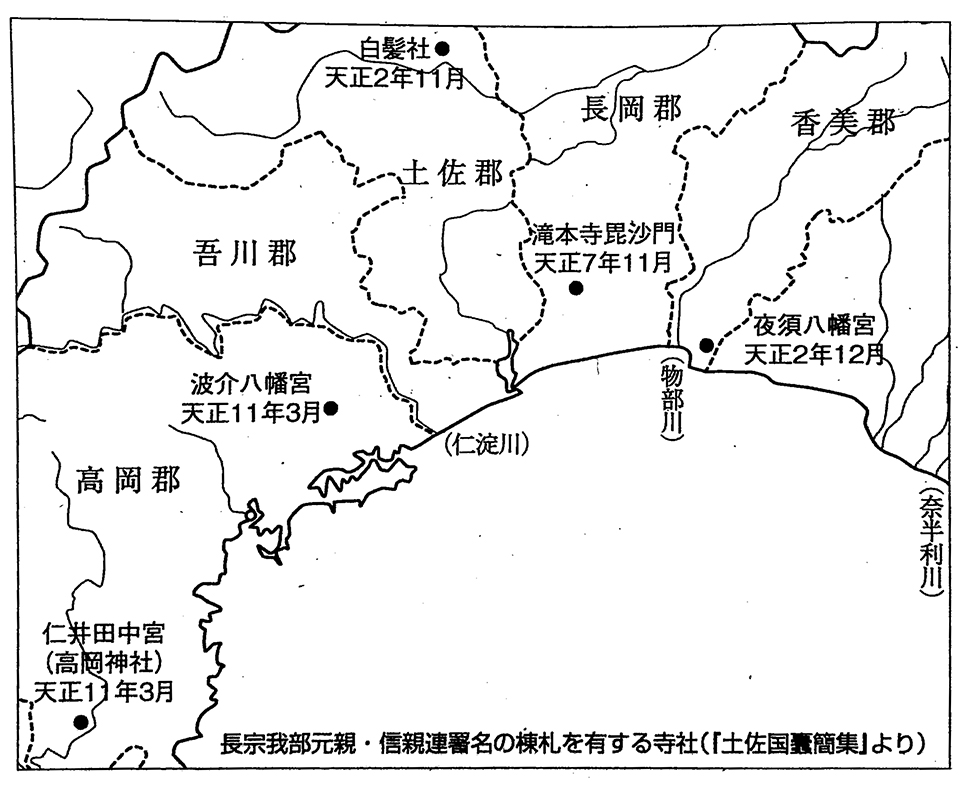

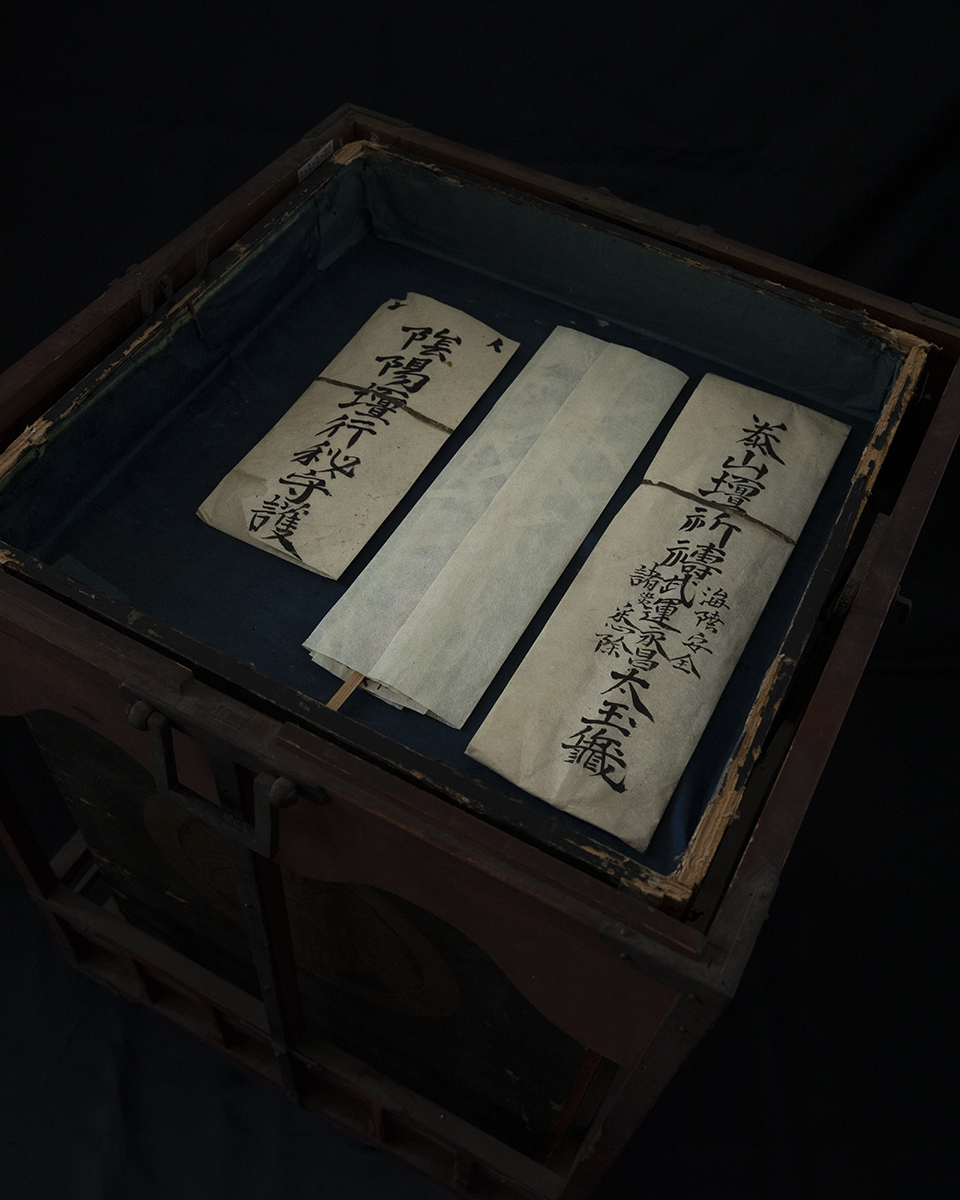

同館の企画展「仮面の神々」の解説図録(1)によれば、神楽用の面が元々宮古野の白髪神社に7つあった。その後、越裏門(いの町)や寺川(いの町)、大藪(大川村)などにも白髪神社が創建されると、その度ごとに分けられて2つになったのだという。(2)

あくまで伝承の類だから真偽は分からない。だが信仰対象(白髪神社)の移動に面が絡んでいる点が面白いし、当地の白髪神社でかつては神楽が行われていたという話は新鮮な驚きだ。

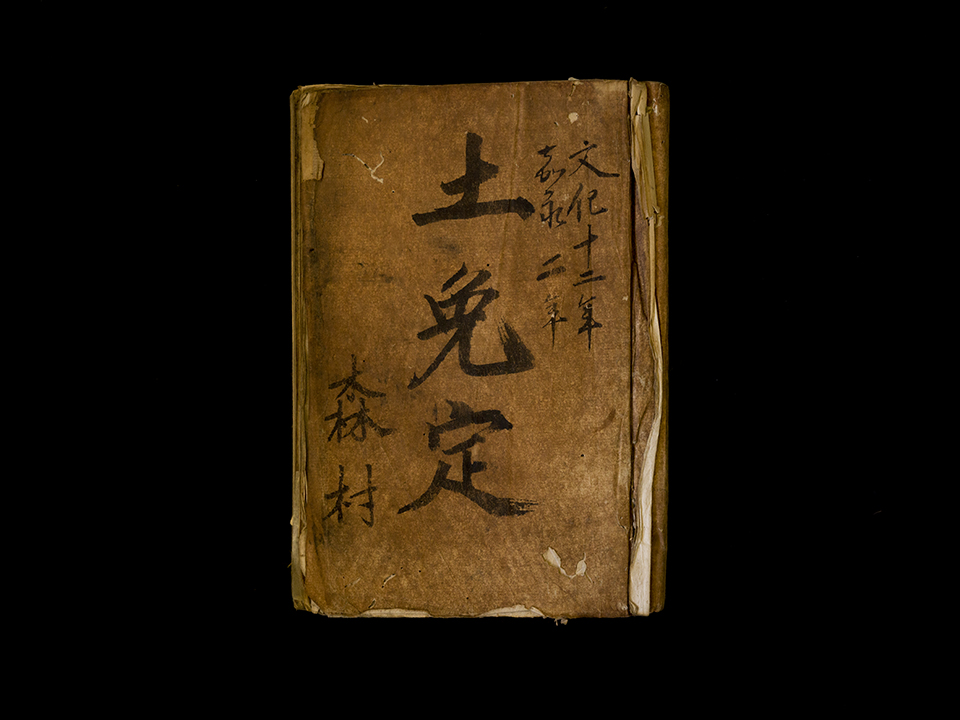

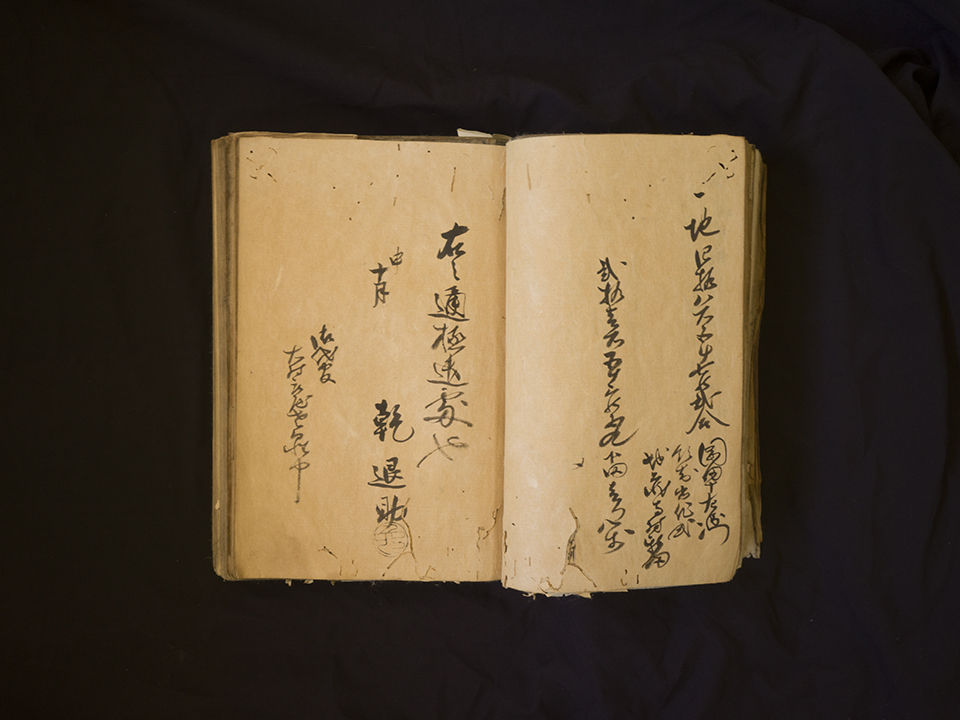

長宗我部氏が森郷を支配していた頃の土地台帳『長宗我部地検帳』には、白髪神社の「大夫」(神主)と並び、「いち(佾)」(巫女)が記録されているので、少なくとも16世紀頃には巫女らによる神楽(舞)があったのだろう。

『土佐町史』の付図(小字図)を見ると、白髪神社から少し離れたところに「舞田」(まいだ)という小字も残っているから、この点からも神楽(舞)があったことを裏付けられる。

では、当地の神楽とはどのようなものだったのだろう?

この遺された面から推測することはできるだろうか?

今回、プロの写真家・石川拓也氏に撮影していただいたことにより、面の画像を誰でも見ることができるようになった。本当に有り難いことだ。

シャープな画像から、2つの面を凝視すると、全体にかなり痛んでいることが分かる。奉納用(3)ではなく実際に使用されていた証拠だ。この面、全体の雰囲気は能面のようだが、当地への導入時期はいつ頃だろうか。

16世紀後半には、土佐においても能の興業(4)が確認できるので、神楽の演目の一つとして、その頃導入された可能性は大いにある。その場合、面の発注者は森氏か長宗我部氏ということになるだろう。

だが、残念ながら年紀(墨書)がないため時代を確定することはできない。(5)

それにこの面、能面としては何か変だ。通常能面は白目の部分すべてを刳り抜くことはない。この面は白目まで刳り抜いているばかりか、刳り抜き方も独特である。(6)

また、驚くべきことに「姥面」の額には人の顔まで描かれているではないか!(7)

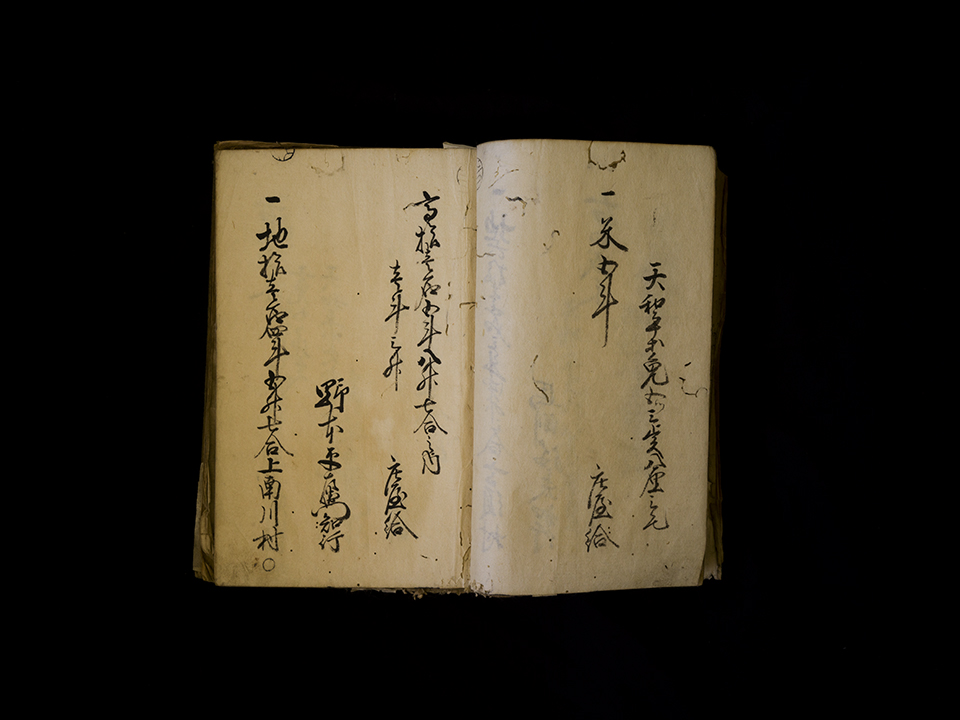

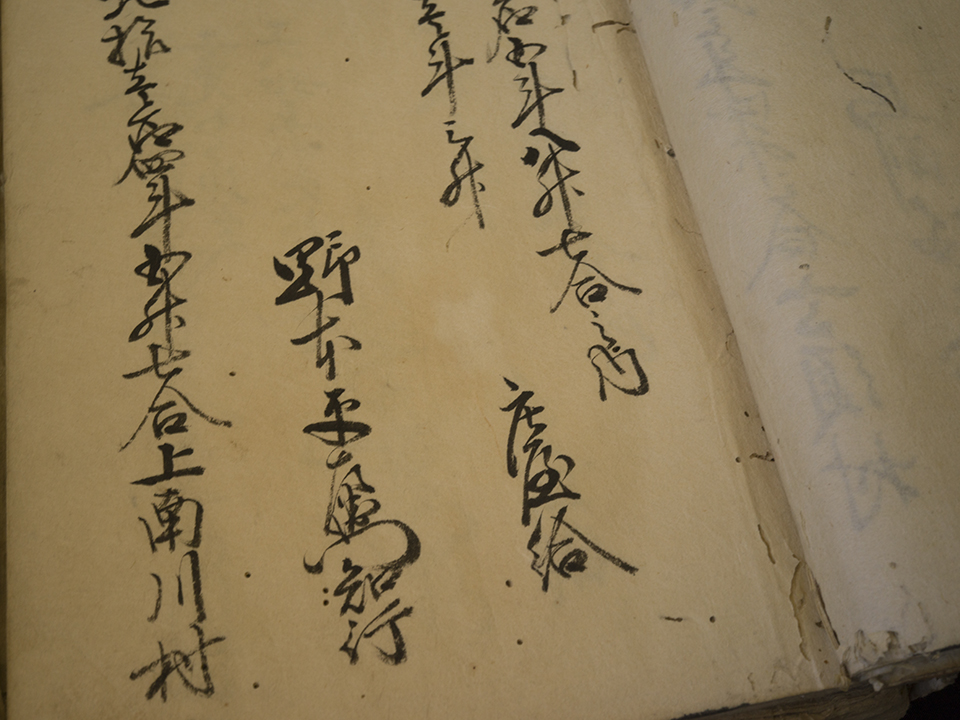

こうした面の状態から察するに、当地では能(または能に似た演目)は定着せず、面は神楽面として、地域独自の芸能(8)で使用された可能性が浮かんでくる。先代の宮司・宮元千郷(みやもと・ちさと)さんによれば、宮司家伝来の古文書のなかに「地舞」(じまい)を奉納した記録があるという。社殿の外に臨時の舞台をしつらえ、この面を付けて舞い踊った可能性があるというわけだ。

白目を刳り抜き、額に人面を描いたのは単なる誰かの悪戯か、はたまた失われてしまった信仰上の理由なのか。一度途絶えた芸能をもはや知る術はないが、少なくとも面を付けた舞いが、神楽が、かつてこの地にあったことは間違いなさそうだ。

兎にも角にも、気になる面だ。

註

(1)「仮面の神々-土佐の民俗仮面展」(高知県立歴史民俗資料館 平成4年)

(2)先代の宮司・宮元氏によると、以前この面は本川神楽のために貸し出されていたが、痛みが激しくなったため返してもらった経緯があるという。

(3)中世の国人領主(在地の有力武士)たちは、室町幕府の将軍や有力守護と等しく武家能を好んだ。そして、神聖な什器として、領内の崇拝社や氏寺、菩提寺などに能道具一式を保管させたという。(曽我孝司 『戦国武将と能』 雄山閣 2006)

(4)土佐神社蔵(高知市指定文化財)の面のなかには、近江の世襲面打ち、井関親信の作とみられるものがある。額の墨書銘に「…干時享(禄)元年 八月廿六日」とあり、1528年に製作されたもの。「能のかたち NIPPON 美の玉手箱」(2012 福岡市博物館)参照。長宗我部氏とその一門化した国人領主による奉納とみられ、彼ら主催の演能会が、森郷を含む土佐国内各地で挙行されていた可能性がある。

(5)森氏によって持ち込まれ、長宗我部元親の支援による白髪神社再興時(「土佐町歴史再発見4」参照)、神楽で使用されたものであってもおかしくはない。だが、『神社明細帖』には「白髪神社」の宝物として、刀剣類や鉾、鏡などが見えるものの、この面に関する記述はない。『明細帖』には「…その他、地下人(じげにん)ども奉納の品々これ有る…」とあるので、その中に紛れていたのだろうか。

(6)意図的に白目まで刳りぬかれた面としては、大豊町西峰の木こり面(老人)、同 大砂子の婿面・嫁面、大川村井野川の女面、十和村三島神社の能面(尉風)などが あるが、当地の面のように三角形に刳り抜かれてはいない。

(7)この情報は、高知県立歴史民俗資料館学芸員U氏のご教示による。

(8)長宗我部元親が晩年に制定した「掟書」には、「その家の主人が留守のとき、座頭・商人・舞々・猿楽・猿遣・諸勧進の者どもを家に招くな…」という条文がある。当時の土佐では、武士や庶民層の間で様々な舞いが流行していたようだ。