7月20日に発行した「とさちょうものがたりzine 06」。おかげさまで多くの方々から反響、感想などいただいております。

06号は「とさちょうものづくり」と題して、これまでの取り組みをご紹介した号になっています。今回の記事は、その06号に掲載したあとがき(著:鳥山百合子)です。

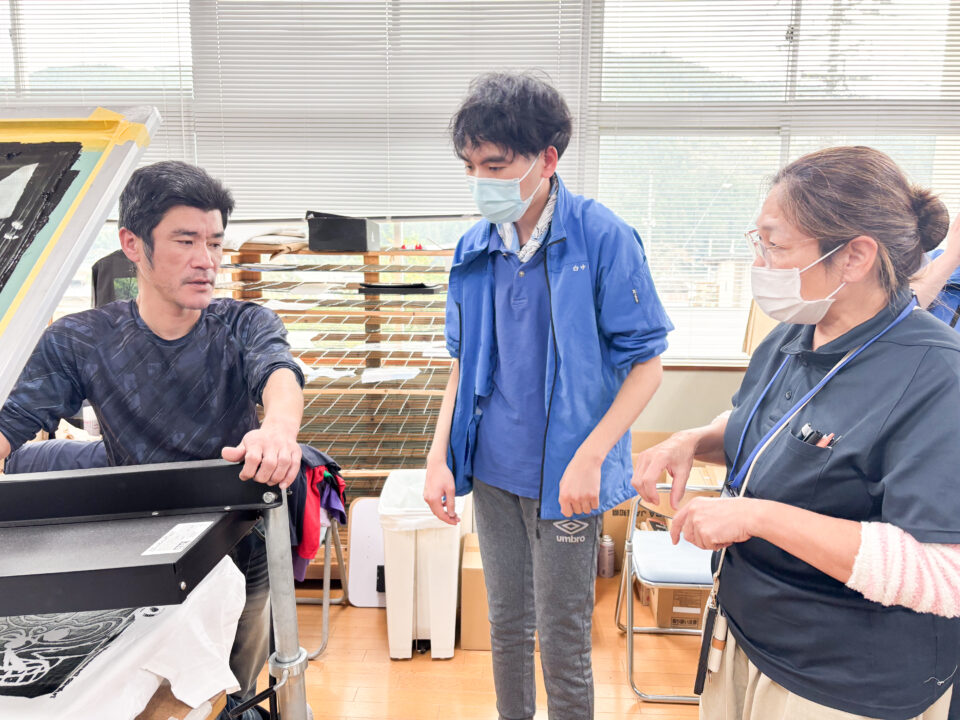

シルクスクリーンの作業にどんぐりのメンバーさんが来てくれるようになってから、確か1年ほど過ぎた頃だったと思う。近所のスーパーで偶然、希保ちゃんに会った。希保ちゃんこと川井希保さんは、シルクスクリーンが始まった時からずっと作業をしてくれている。希保ちゃんが「鳥山さん!」と駆け寄って来てくれたのだった。

ぼんやり買い物をしていた私の目の前に現れた希保ちゃんは、目が覚めるような笑顔で立っていた。

「希保ちゃん!びっくりした!買い物?」とたわいのない話をしたように思う。またね、と手を振って別れた。 希保ちゃんの背中を見送りながら、じんわりと湧いてくるような思いで満たされた。少し恥ずかしがり屋の希保ちゃんが自分から声をかけて来てくれた。

その日、私は何度もそのことを思い返していた。

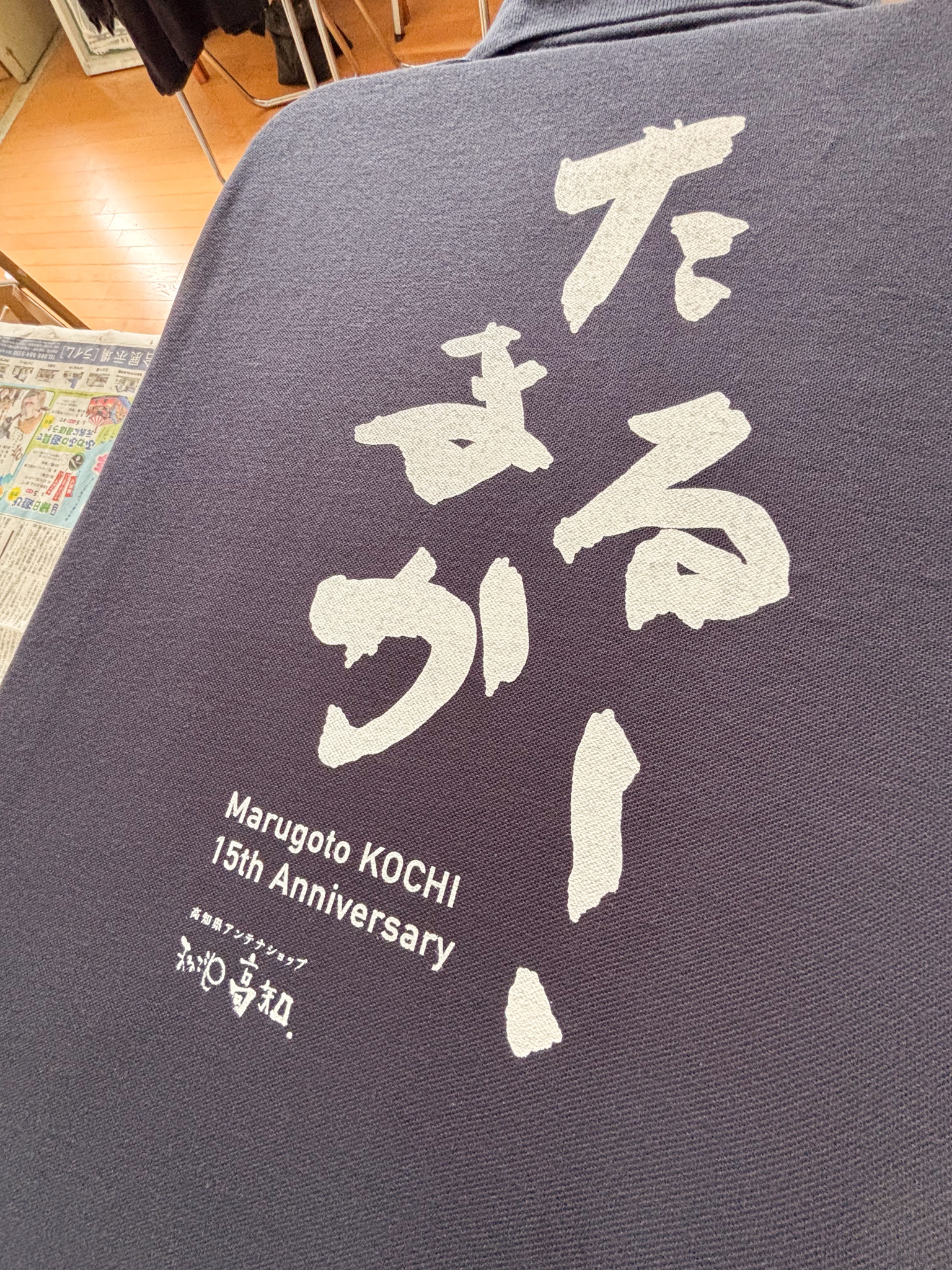

シルクスクリーンに来てくれているもう一人、石川寿光さんが、シルクスクリーンで印刷したポロシャツを着ている人を見かけたと声を弾ませて話してくれたことがあった。それまで必要なこと以外はあまり話さなかった寿光さんが、そういう姿を見せてくれたことは本当に嬉しかった。

それから少しずつ、寿光さんは自分のことや家族のことを話すようにもなっていった。

シルクスクリーン事業は、寿光さんがいるからこそ成り立っていると言っていい。印刷する生地によってインクの載り方が違うため、刷る回数や力加減を変え、先々の注文を把握して効率良い段取りを考えて仕事を進める。試行錯誤する中でより良い方法を見つけていったのは寿光さん本人だ。 丁寧に物事を進める希保ちゃんと、すでに職人のような寿光さんを私はとても頼りにしている。

私たちは最初からこのような関係ではなかった。誰でもきっとそうであるように、初めはお互いへの遠慮から来る距離感が私たちの間にはあった。順風満帆でもなかった。

時間が経ったが故の慣れのようなものから誤解が生じ、どうしたら良いのかお互いに頭を悩ませたこともあった。私たちは共に仕事をしていく中で、相手がどんな人であるのかを時間と会話を重ねながら少しずつ確かめていったように思う。振り返ればそれはとても大切な道のりであったし、その道は今も続いている。

どこかで会ったら笑って手を振り合える今の関係を、私はとても大切に思っている。

「仕事は、現場を1㎝でも2㎝でも動かせたかどうか」。

どこかで耳にしたこの言葉を手帳に書き留めてある。

とさちょうものがたりが作る現場は小さいかもしれないが「シルクスクリーンの仕事をするようになって貯金ができるようになった」「自分が行ける場所があることはとても楽しい」という言葉を共に働く人たちからもらって、それが原動力となっている。

この小さな現場が、誰かの日常を少しでも彩ることができるような場所であれたらと思う。

職人さんとの出会い

「土佐町ベンチプロジェクト」では、7人の職人さんたちの「誰のために、何のために作っているのか」という軸ある一貫した姿に圧倒される思いだった。

普段は個人で仕事を請け負うことがほとんどという職人さんたちは、自分の仕事の中に譲れないものを持っていた。「土佐町の建具職人は俺しかおらんき」と話していた山中さんは「思いが強すぎて疲れる」ほど建具へのこだわりを。大工の小笠原さんと森岡さんは「鉋だけは負けん」と言い合うほどの熱を。

職人さんたちは日々自分との勝負を重ね、互いに切磋琢磨しているのだった。自分の実力で食べていくということはこういうことなのか。7人のチームを作ってくれた池添さんは「みんなでやることで繋がりができていく」と言っていたが、その繋がりは、それぞれ自らの磨き上げがあった上でのことなのだった。

全てのベンチが完成した後、小笠原さんが「今回、色々な人と仕事できたのが嬉しくてね。こんなの初めてだった。みんなのおかげ」と話してくれた。

職人さんとの出会いは私にとって一つの分岐点だった。それくらい良い経験をさせていただいた。

ベンチを見るたび、座るたび、私は何度でもこの地で生きる職人さんたちの姿を思い浮かべるだろう。

人たる所以

中島観音堂クラウドファンディング(以下CF)では、この場所を大切に守り続けてきた先人たちの存在をあらためて知ることとなった。

修繕のために多くの人たちが寄せてくださった寄付は、想像を上回る金額となった。お金という形だけでなく、メッセージが添えられ、手紙が届き、励ましの電話もあった。この場所を心の拠り所としている地元の人たちや、距離を超えて気持ちを表そうとする人たちの存在に心打たれた。

CFの期間中は、新型コロナウィルスの影響で外出もままならず、人と会うことが憚られる日々でもあった。

その中で気付いたことがあった。

実際に顔を合わせて話をし、空間や行動を共にすることで人はどんなに癒され、励まされているか。声や視線や仕草、その人の体温を感じられることがどんなに尊いことか。その熱量や愛情で人は動かされる。その人がその場所にいることには揺るぎない意味があるのだ。

「日常」は決して当たり前のことではなかった。

どんなに文明が発達し、便利になったとしても、きっとその本質は変わらない。それが、人間が人間たる所以なのではないだろうか。

私は多くの人たちによって支えられ、生かされている。

この地を守り継いできた先人たちの存在と、心に浮かぶ大切な人たちのまなざしを確かに感じながら、今日もこの地に立っている。