やまった

【意味】しまった!

例:やまった!カメに負けてしもうた!

(しまった!カメに負けてしまった)

著者名

記事タイトル

掲載開始日

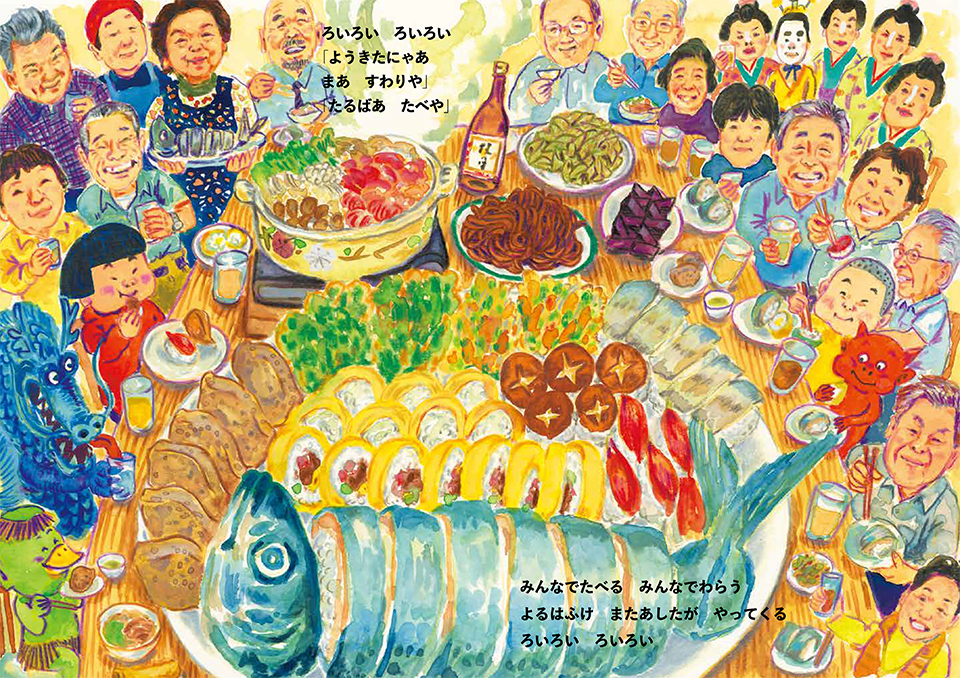

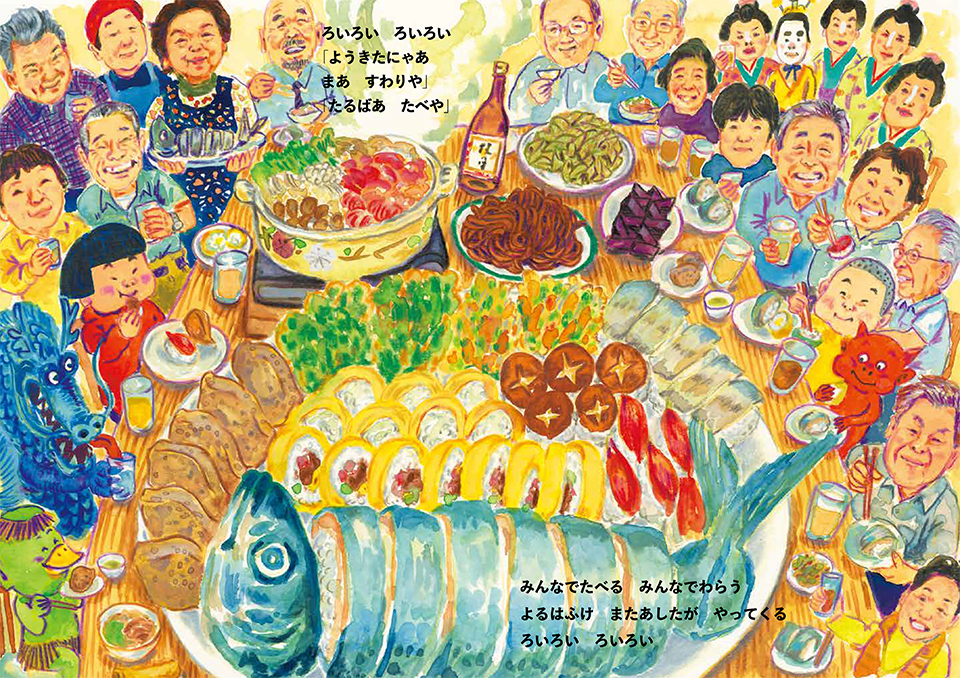

ろいろい ろいろい

「ようきたにゃあ まあ すわりや」

「たるばあ たべや」

みんなでたべる みんなでわらう

よるはふけ またあしたがやってくる

ろいろい ろいろい

土佐町の絵本「ろいろい」。最後のページは、机の上に並んだごちそうの数々!

さばの姿寿司、山菜寿司、こんにゃく寿司、ぜんまいの煮物やイタドリの油炒め、手作り羊かんも。土佐町の銘酒 桂月も並んでいます。

みんなで集まってその土地の美味しいものを囲み、食べて飲んでワイワイすることを、高知では「おきゃく」と呼びます。

ごちそうを食べている人たちの楽しそうなこと!(乙女軍団の皆さんもいますね!)

おきゃくに来る人を「ようきたにゃあ」と迎え、「まあ すわりや」と声をかけ、「たるばあ 食べや」と勧めてくれる。「たるばあ」は、土佐弁で「思う存分」とか「好きなだけ」という意味です。「おなかいっぱい食べや〜」という感じでしょうか。土佐町の人たちの優しく気さくな人柄がよく出ている言葉だなあと思います。

皿鉢にドーンと置かれているのはさばの姿寿司。高知県の郷土料理の一つで、お正月やお祝い事の時によく作られてきました。地蔵寺地区の長野商店・店主の長野静代さんは、さばの姿寿司作りの名人です。

塩をしたさばを一晩寝かし、柚子酢に漬ける。その絶妙な塩加減、柚子酢の香り。高知県出身の人が「高知県一美味しい!」と言うのを聞いたことがあります。

40年以上、お店の台所に立ち続けてきた長野さんのさばの姿寿司は、町中の人から愛されています。

2019年。下田さんも長野さんに教えてもらいながら、さばの姿寿司作りに挑戦しました。

他にもみょうがやしいたけ、こんにゃくのお寿司も。かき揚げやさばのばってら寿司も盛られています。お米はもちろん土佐町産。野菜や他の材料も、ほとんどが土佐町で作られていることに驚きます。

↓長野静代さんに教えてもらった山菜寿司の作り方

↓ばってら寿司の作り方

羊かんも手作りです。畑で収穫した小豆をコトコト煮てさらしでしぼり、寒天と混ぜ合わせてまたコトコト…。

「お箸を持ち上げて“ぽって、ぽって”と落ちるばあに、炊かないかんね」

長野さんはそう教えてくれました。

さまざまな種類のおかずが一枚の大きなお皿の上に盛り付けられている皿鉢料理。彩りを考えながら一品ずつ盛り付けます。「こうあらねばならない、なんてことはなくて、それぞれが自由に、それぞれの皿鉢でいいんだよ」と長野さんは教えてくれました。

山には山の、海には海の皿鉢料理があります。高知県の素晴らしい文化の一つです。

盛り付けられたさばの姿寿司の頭と尻尾をご覧ください!共にぴんと立つように盛り付ける。その手さばきは惚れ惚れするほどでした。

↓盛り付け方はこちら。動画もあります。長野さんの手さばきをぜひご覧ください!

ごちそうを囲んで、子どもも大人もみんなで食べて、笑って。昔から、生活の中の楽しみだったことでしょう。

「みんなでたべる みんなでわらう よるはふけ またあしたがやってくる」

いいこともしんどいことも、喜びも悲しさも、それぞれの人の胸の内にある。けれど、みんなで食べて笑ったら少しだけ心が軽くなるかもしれない。

おなかをいっぱいにして、ぐっすり眠って、また明日。

太陽は昇り、また新しい一日が始まります。

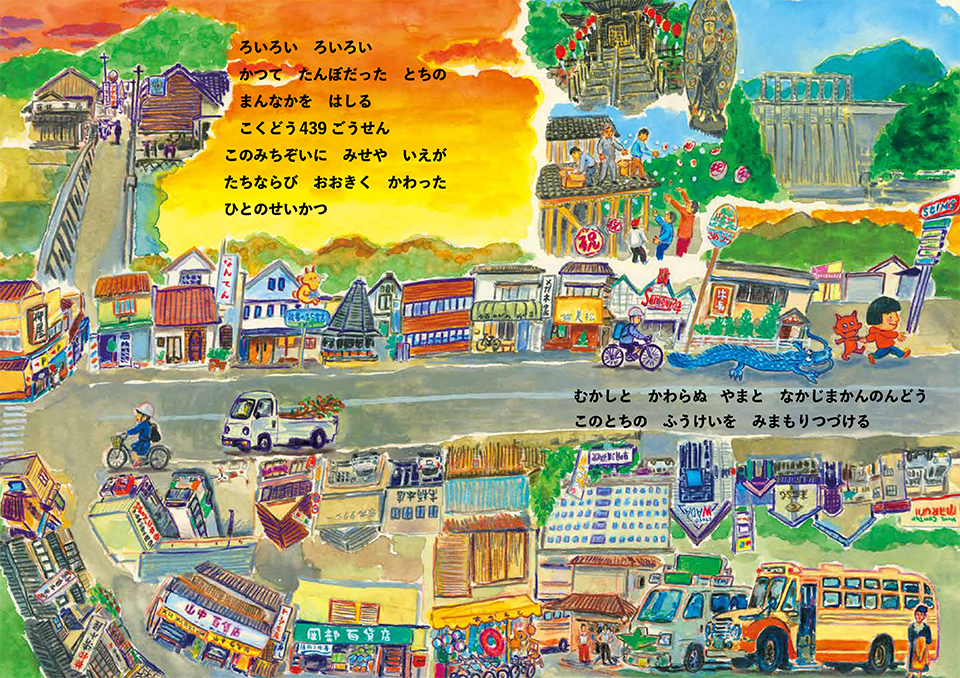

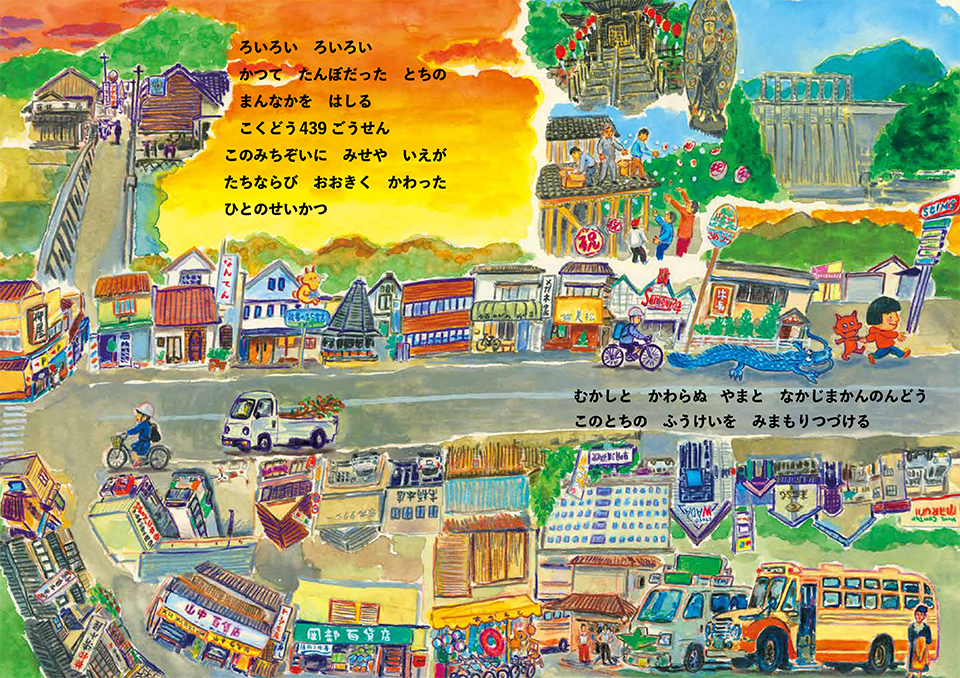

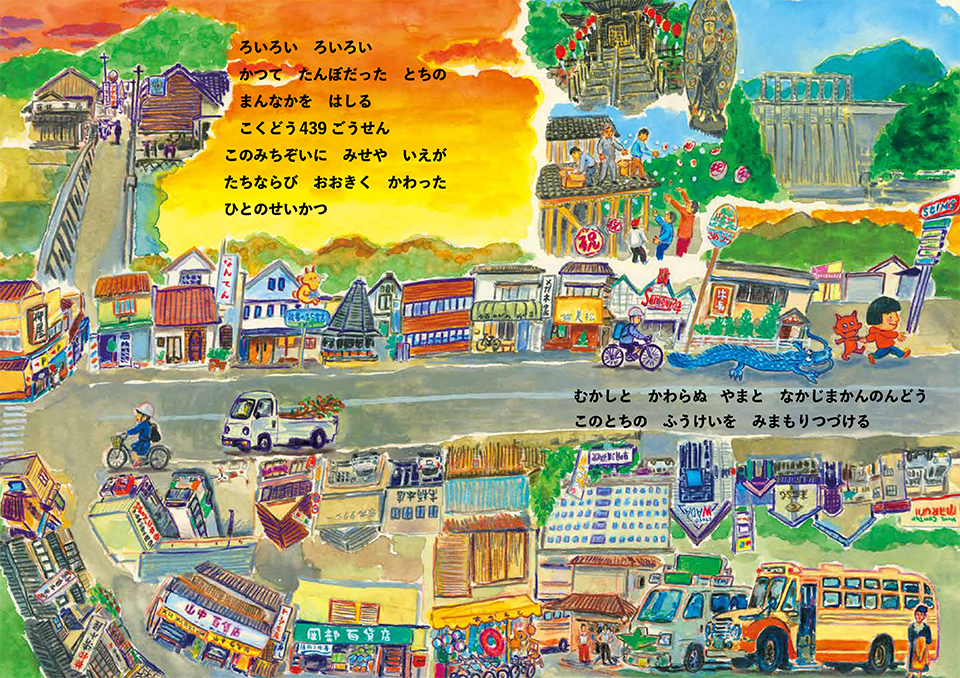

土佐町の人なら誰でも知っている、土佐町の中心地「田井」の街並み。よく見ると、今はないお店も描かれています。

町の人たちが見せてくれた昔の写真やお話から、この場所にはかつておもちゃ屋さんがあり、ボンネットバスが走っていたことを知りました。かつての風景を残したい。その思いで、このページには今はなき風景も描かれています。

今回のご紹介する「昔と今の田井の街並み」のページは解説したいことが多いので、記事を2回に分けてお届けしています。

(「土佐町の絵本ろいろい ⑭ その1」はこちら)

ろいろい ろいろい

かつてたんぼだったとちのまんなかを はしるこくどう439ごうせん

このみちぞいに みせやいえがたちならび おおきくかわった ひとのせいかつ

むかしとかわらぬ やまと なかじまかんのんどう

このとちのふうけいをみまもりつづける

絵の中央には「もちまき」の様子が描かれています。

棟上げ(新築の家の骨組みと屋根ができた時。建前ともいう)の時、家主と家を建てた大工さんが屋根に上がり、もちをまきます。昔は棟上げの時にまくことが多かったそうですが、現在は落成(家が完成した時)にまくことがほとんどとのこと。

御年90歳、大工の森岡忠賢さんがそう教えてくれました。忠賢さんご自身も大工として何度も屋根に上がり、おもちをまいたそうです。

↓忠賢さんの記事はこちら

もちまきをする時は「四方もち」と呼ばれるおもちを一番先に投げたそうです。四方もちは大きな丸いおもち。屋根に上って「まず上へほおって、あんまり大きかったら瓦の上に落ちたら割れるけね、ちょっと上げてね、そしたら、ぽてんと落ちるばあの調子でコロコロッと落ちる」。

東西南北へ投げるおもちは、上へ投げるおもちよりも少し小さめ(10㎝位)。各方角の神様への感謝を込めて、屋根から外へ落ちるように投げたそうです。「“四方もち”いうけんど、真上と東西南北で “五方もち” やね」と忠賢さん。

昔は、おもちに直接「祝」と紅い文字で書き、袋に入れずに投げていたとか。現在は「祝」と書かれた袋に入ったおもちを投げることがほとんどです。

おもちの他にお菓子も一緒に投げたりと、近所からも遠くからも人が集まって、ワイワイ拾うもちまき。みんなで祝う楽しげな声が聞こえてきそうです。

↓もちまきのおもちを作る様子はこちら

絵の上部に描かれているのは中島観音堂。中島観音堂には約1200年前に作られた高知県有形文化財「木造十一面観音像」があります。毎年7月末に行われる中島観音堂夏の大祭の日、年に一度だけ開帳。土佐町の人はもちろん県内外からも多くの人が参拝に訪れます。

夏の大祭の日には、観音堂へ向かう石段の途中にある通夜堂の戸が開かれ、揺れる赤い提灯のあかりのもと、飲み物などを振る舞いながら訪れた人を迎えます。

2019年、樹齢1200年の金木犀が倒れて通夜堂と石灯籠を直撃、石階段の手すりも大きな被害を受けました。修復するため、土佐町役場の若手職員がクラウドファンディングに挑戦。多くの人の賛同を得て、通夜堂や石灯籠などを見事修復しました。

絵の右上には皆さんご存知の早明浦ダムの堰堤が。大雨の際には放水される水が白い筋のように見えます。堰堤周辺ではさめうら湖畔マラソン大会が開催されたり、堰堤の地下100メートルの最深部には土佐酒造のお酒を貯蔵するなど、ダムを通じた交流も生まれています。

川村長康さんが、建設中のダムの写真を見せてくれました。

国道を走る軽トラックにご注目。荷台に乗っているのは柿の枝。

2017年秋、土佐町の人たちの顔を描いてくれた下田さん。その展覧会の時、筒井博太郎さんが家の柿の枝を届けてくれました。「すごい!嬉しいなあ!」と喜んだ下田さん。その時の柿の枝が描かれています。わざわざ枝を切って持ってきてくれた博太郎さん。あらためて、ありがとうございました。

↓筒井博太郎さん・苗子さんご夫婦。「4001プロジェクト」で撮影させてもらいました。

博太郎さんが柿の枝を持ってきてくれた時の記事はこちら。

ろいろい ろいろい。

昔と今の田井の街並み。今見える風景の向こうには、この場所で泣いたり笑ったりしながら生きた先人たちの姿があったのです。過去があるから今がある。そのことを忘れずにいたいと思います。

土佐町の絵本「ろいろい」。コロナ禍の数年も挟んで、約5年かけた長期プロジェクトとなりました。

完成した「ろいろい」は、ジャバラ型の少し変わった形をした絵本。ながーいページを伸ばすと、そこには土佐町の実在の風景や文化、人々が描かれています。

表面には春と夏の町。裏面には秋と冬。

15回に渡る記事で、絵本「ろいろい」を1ページずつ解説していきます。

土佐町の人なら誰でも知っている、土佐町の中心地「田井」の街並み。よく見ると、今はないお店も描かれています。

町の人たちが見せてくれた昔の写真やお話から、この場所にはかつておもちゃ屋さんがあり、ボンネットバスが走っていたことを知りました。かつての風景を残したい。その思いで、このページには今はなき風景も描かれています。

今回のご紹介する「昔と今の田井の街並み」のページは解説したいことが多いので、記事を2回に分けてお届けします。

ろいろい ろいろい

かつてたんぼだったとちのまんなかを はしるこくどう439ごうせん

このみちぞいに みせやいえがたちならび おおきくかわった ひとのせいかつ

むかしとかわらぬ やまと なかじまかんのんどう

このとちのふうけいをみまもりつづける

文章中にある「かつて田んぼだった土地の真ん中を はしる国道439号線」。この文章の通り、現在お店が立ち並ぶ国道439号線周辺は、かつて一面の田んぼでした。国道ができたことで、町の人の生活も大きく変わりました。

これは土佐町の畳屋さんである谷登(のぼる)さんが見せてくれた、1956(昭和31)年の田井の写真です。

国道439号線ができる前、写真中央左側の道沿いが土佐町のメインストリートでした。

絵の左下に描かれているのは清水屋旅館。築100年以上という旅館を、現在91歳の森ミネさんが切り盛りしています。

旅館に面した通りは、車がやっと一台通れる程の道幅で、人が行き交い「旅館の壁すれすれにバスが通っていた」のだそう。

清水屋旅館の隣に描かれているのは冨士見館。4代目の女将、高橋信子さんによると「ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんが大正5年(1916年)に創業した」とのこと。信子さんが小学生だった頃は「金魚屋さん」が宿泊。袋に入れた金魚を手に、年に数回来ていたそう。肩に担ぐ竿と金魚を入れる桶は、いつも冨士見館に置いてあったそうです。

その向かいの「山中百貨店」は14年前に閉店。今はお店だけが残っています。仕立て屋さんだった山中百貨店。既成の服はほとんどない時代、お客さんが店頭で選んだ生地で洋服を作っていたそうです。

そして現在も営業中、緑の庇の「岡部百貨店」。岡部百貨店を営む岡部忠利さんと真紀さんご夫婦を撮影させてもらいました。釣具や生活用品、駄菓子などを販売。大人も子どもも「おかべ」と呼び、町の人たちにとても愛されているお店です。

岡部百貨店の右隣に描かれているのは「岡本菓子店」。お菓子屋さんですがおもちゃも売っていて、毎日子どもたちがおこづかいを握りしめ、群がるように来ていたそうです。現在40代の人たちには懐かしい、任天堂のゲーム機「ファミリーコンピューター」も売っていたとか。「窓際のガラスのケースにはプラモデルが並んでた。よく行ったわ〜」と話してくれた人も。(かつてあったお店の場所とは違う位置に描かれています)

橋のたもとに描かれている床屋さんの赤白青のサインポール。こちらは「西森理髪店」。西森五明さん・美喜さんご夫妻が50年以上営んでいるお店です。五明さんには田井の昔の写真を見せてもらい、当時の様子を聞かせてもらったりと大変お世話になりました。

かつて走っていたボンネットバス。バスの車掌さんだった窪内花美さんに写真を見せてもらいました。

当時は「バスの扉が閉まらないほど人が乗っていて、閉まらないのにそのまま走っていた。今やったら問題やろうねえ」と話してくれました。

ボンネットバスを描いていた下田さんから「色は何色なの?」という質問がありました。当時の写真はモノクロで色がわからないため、車掌さんだった花美さんと西森理髪店の西森さんに尋ねました。「バスのボディはクリーム色、ラインは朱色だった」。お二人の記憶を辿り、この色となっています。

「昔と今の田井の街並み」、まずはここまで。

次回「土佐町の絵本ろいろい⑭ その2」に続きます!

土佐町の絵本「ろいろい」。コロナ禍の数年も挟んで、約5年かけた長期プロジェクトとなりました。

完成した「ろいろい」は、ジャバラ型の少し変わった形をした絵本。ながーいページを伸ばすと、そこには土佐町の実在の風景や文化、人々が描かれています。

表面には春と夏の町。裏面には秋と冬。

15回に渡る記事で、絵本「ろいろい」を1ページずつ解説していきます。

ろいろい ろいろい。

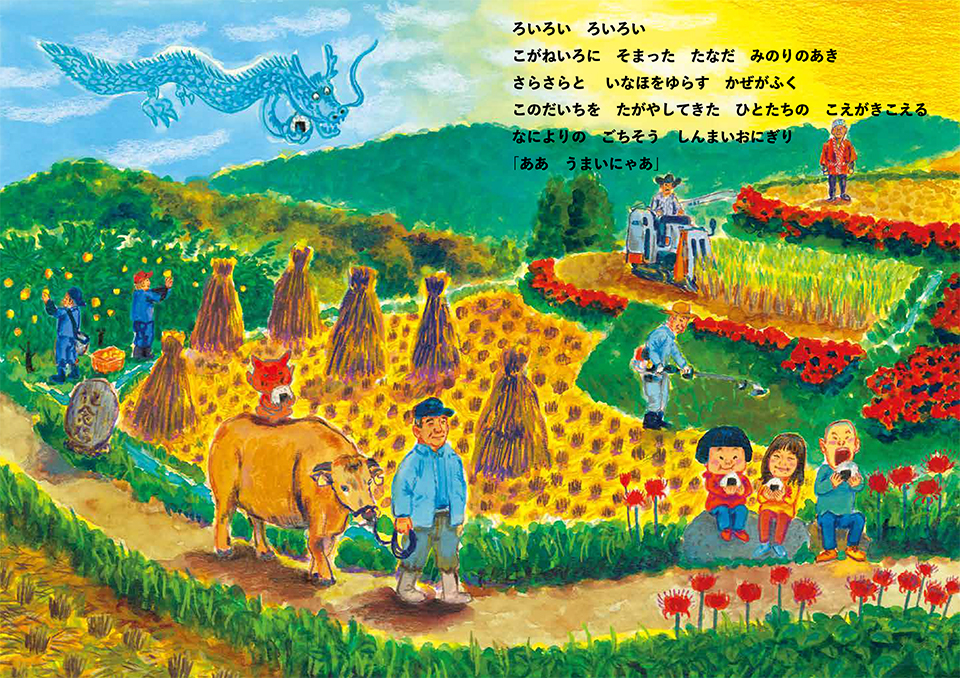

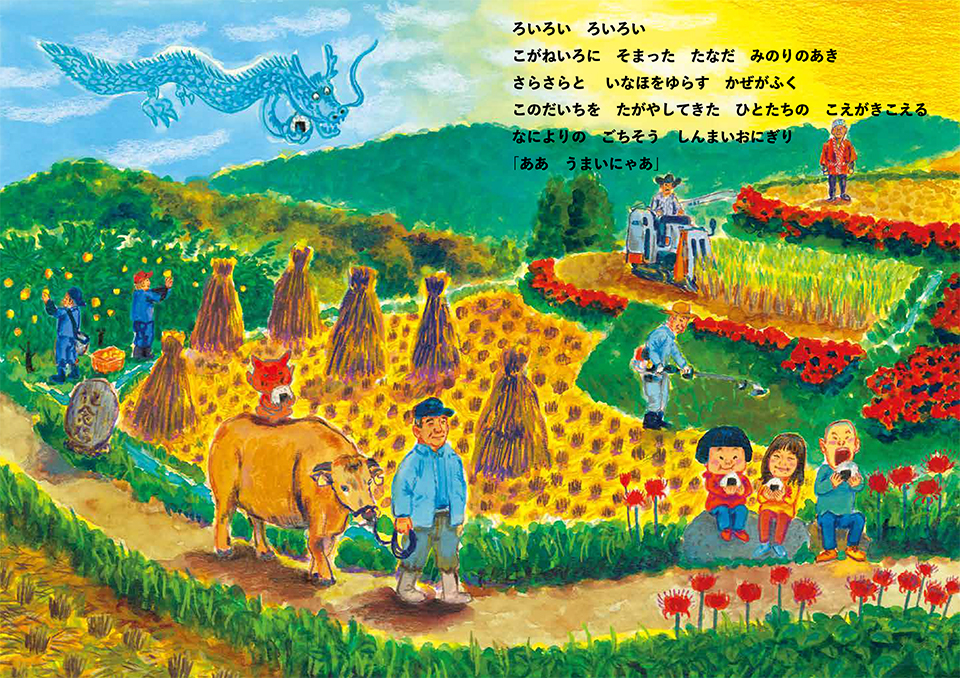

次にやってきたのは高須地区の棚田。毎年、四季折々の美しい姿を見せてくれる棚田には県内外からも多くの人が訪れます。

ろいろい ろいろい

こがねいろにそまったたなだ みのりのあき

さらさらと いなほをゆらすかぜがふく

このだいちをたがやしてきたひとたちの こえがきこえる

なによりのごちそう しんまいおにぎり

「ああ うまいにゃあ」

秋には、黄金色の稲穂の上を気持ちの良い風が通り抜けていきます。その風の道を先人たちもきっと見ていたことでしょう。棚田を見つめていると、この大地を耕してきた人たちの声が聞こえてくる気がするのです。

↓高須地区の棚田は「土佐町ポストカードプロジェクト」でも何度も登場しています。

土佐町に昔から伝わる民謡「土佐芝刈唄」。化学肥料などなかった時代、柴を刈って肥料として田んぼに入れていました。その作業は重労働で、「山のこっちでも向こうでもお互い励まし合う」ために唄っていたといいます。

そのお話が「土佐町の民話」の中に書かれています。

この唄の歌い手が池添博喜さん。2019年秋、稲刈りがひと段落した頃に、棚田で「土佐芝刈り唄」を歌っていただきました。朗々と歌い終わった池添さんの晴れ晴れとしたお顔が印象的でした。

↓こちらは池添さんに唄っていただいた時の動画です。

↓土佐芝刈り唄にまつわる話をもう一つ。こちらも「土佐町の民話」に掲載されています。芝刈り唄の全歌詞も記載されています。

田んぼに立っている三角の存在。このように藁の束を乾かして置いておき、乾いた頃にあか牛農家さんが取りにきて、あか牛の餌になります。お米どころであり、あか牛が育つ土佐町だからこその循環です。

この三角の名前は何という名前なのか?聞いてまわったところ、「わらぐろ」「わらすぼ」「すぼつき」と3つの候補が出てきました。

何だか懐かしい、土佐町の原風景のひとつです。

秋、田の畦に咲く彼岸花。昔、この彼岸花の球根を団子にして食べたという話を司馬遼太郎さんの編集者だった窪内隆起さんが書いてくれました。

彼岸花の球根には毒があり、そのまま食べることはできないので、水にさらしてゆがいて、また水にさらして…を何度も繰り返す。

やっとできた団子はほぼ味がなく、砂糖醤油をつけて何とか食べられるというものだったとか。食糧の少なかった時代、飢饉の時の大事な非常食だったそうです。

赤い彼岸花の存在は、いくつもの時代を経て今があることを思い出させてくれます。

土佐町には、土佐あか牛を育てる畜産農家さんがいます。土佐あか牛は、高知県の山間部を中心に飼育されている褐色の毛色をした牛で、年間300~400頭しか出荷されていない貴重な品種です。

土佐町にはかつて100軒ほどの畜産農家があったそうですが、現在は約30軒ほどに減少しています。

近くで見ると、つぶらな瞳で優しい顔をしているあか牛。日々、農家さんに大切に育てられています。

↓畜産農家の沢田健次さん・智恵さん。「4001プロジェクト」で撮影させていただきました。

↓澤田清敏さんといち子

↓上田義和さんには、土佐あか牛の出産を見せていただきました。

秋、土佐町では柚子の収穫時期を迎えます。澄んだ黄色のコロンとした柚子の香りは爽やかで、全国に送られています。

その柚子畑で撮影させていただきました。写っているのは、柚子を育てている田岡さん一家の子どもたちです。

ろいろい ろいろい。

今年収穫した新米のおにぎりをいただいて、おなかいっぱい。

さあ、さあ、元気に歩いていきましょう。

土佐町の絵本「ろいろい」。コロナ禍の数年も挟んで、約5年かけた長期プロジェクトとなりました。

完成した「ろいろい」は、ジャバラ型の少し変わった形をした絵本。ながーいページを伸ばすと、そこには土佐町の実在の風景や文化、人々が描かれています。

表面には春と夏の町。裏面には秋と冬。

15回に渡る記事で、絵本「ろいろい」を1ページずつ解説していきます。

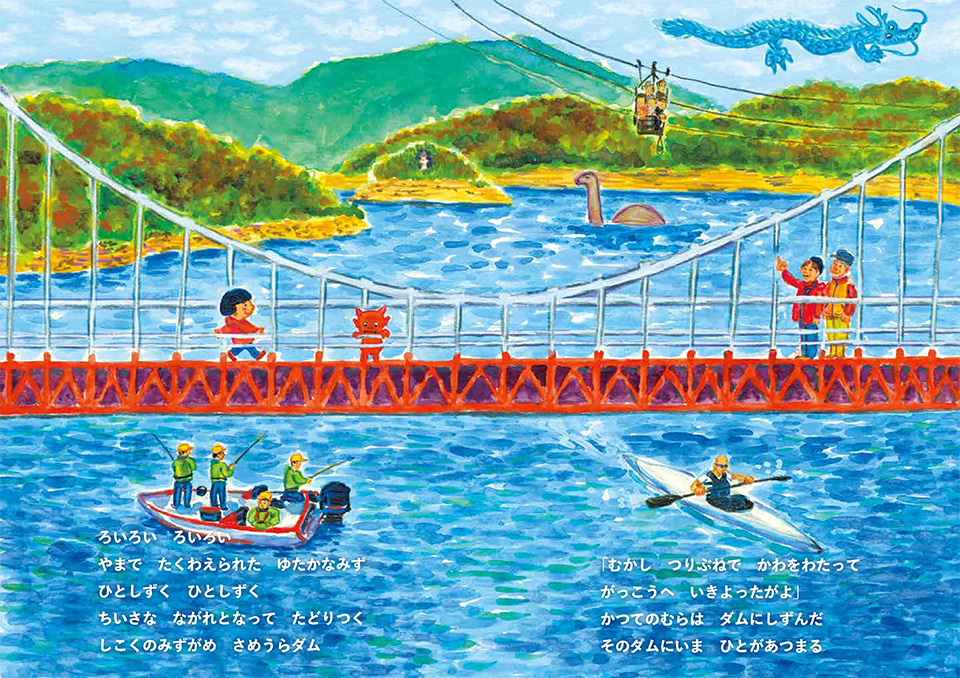

やまでたくわえられた ゆたかなみず

ひとしずく ひとしずく

ちいさなながれとなって たどりつく

しこくのみずがめ さめうらダム

「むかし つりぶねでかわをわたって がっこうへいきよったがよ」

かつてのむらは ダムにしずんだ

そのダムにいま ひとがあつまる

土佐町と隣町の本山町にまたがるように位置する「早明浦ダム」。ダム湖面は朝に夕に澄んだ空を映し、カヌーや釣り、サイクリングなどを楽しむ人たちが訪れます。

赤い吉野川橋の右下、カヌーに乗っているのは、ハンガリーからやってきたカヌーの元ワールドチャンピオン、ラヨシュ・ジョコシュさん。子どもたちにカヌーの楽しさを教えています。

橋の下に描かれている緑色のジャケットを着た若者たちは、NPO法人さめうらプロジェクトのメンバー。高校生のワカサギ釣り大会「さめうらワカサギ甲子園」を開催したり、ダムは若い人たちが活躍する場となっています。

↓ダムは「土佐町ポストカードプロジェクト」にもたびたび登場しています。

早明浦ダムが完成したのは1973(昭和48)年。ダム建設のため、土佐町や隣接する大川村の多くの家々や土地がダムの底に沈みました。その時、この土地で暮らしていた人たちは一体どんな風景を見ていたのでしょう。

時代とともに当時のことを知る人は高齢化、語ることのできる人は少なくなっています。編集部は、当時の様子を知る人の元を訪ね、お話を伺いました。

記事を書いてくれたのは石原透さん。知りえぬ歴史と事実に耳を傾け、かつてこの地にあった暮らしを記してくれました。

ダムの横、古味地区に住む川村友信さんのお話を聞きました。

ダム建設により古味地区はダムの底へ沈むことに。立ち退きに伴う補償の交渉を重ね、多くの住民は本山町や高知市内、土佐町の中心地である田井地区へ引越しましたが、友信さんのお父さんは古味地区に残るという決断をしました。そして移動した先が、造成された今の土地。友信さんは今もこの場所で暮らしています。

ダムの底に沈んだ柿ノ木地区。柿ノ木地区に住んでいた川村雅史さんにもお話を聞きました。

「柿ノ木」という地名がついたのは、地区内に樹齢300年と言われる大きな柿の木があったから。とても美味しい柿が実ったそうですが、ダム建設が決まったら枯れてしまったそうです。

同じく柿ノ木地区出身の川村長康さん。

早明浦ダム建設により全戸が立ち退きした柿ノ木集落。12戸の中で最も高い位置にあった「新宅」という屋号を持つ家が長康さんの家でした。家屋は失われましたが土地は残りました。今も、長康さんは生まれ故郷である「新宅」へ通い、畑や沿道に立ち並ぶ木々の管理をしています。

絵には、ロープで吊り下げられた「吊り船」に乗っている人が描かれています。これは、古味地区に住んでいた濵口幸弘さんのお話から。

昭和36年(1961年)に本山町から土佐村に編入合併した古味地区。幸弘さんの母校である西部小中学校も本山町から土佐村に編入され、校名も大河内小中学校に変わりました。

本山町の時代より吉野川を挟んだ向かいの土佐村(東和田地区、柚ノ木地区)から川を渡って通っていた生徒がおり、川を渡る手段は地上高約30mの吊り舟(人力ロープウェイ)。3本のワイヤロープで吊られた舟の定員は5人程度。人数が多いと重く沈むため、ロープ中央まで下ると後半は上りに。渡るのはかなり重労働だったそうです。

買い物へ行くために利用する人もいて、吊り船は川の上を行ったり来たり。風が吹くと、吊り船が揺れて怖かったとか。

1963年に橋が完成したため吊り船は廃止。周辺一帯はダム水没地となり、大河内小中学校は1969年に閉校し、ダムの底に沈みました。

その吊り船の下には「サッシー」が。早明浦ダムには「サッシー」がいたとか、いないとか。かつてそんなお話もあったそうです。

ダムができる前、周辺の「大渕・古味・井尻・下川・上津川」の5地区で熱い闘いが起こりました。そのお話はこちら。

なぜ「早明浦」というのでしょう?その言い伝えはこちら。

早明浦ダムの底には、この場所で生きていた人々の暮らしが沈んでいます。

かつての風景を知る人は年々少なくなっています。その人たちから話を聞き、過去を少しでも知ることで、目の前の風景が違って見えます。

ろいろい ろいろい。

早明浦ダムを見つめる時、この地に沈んだかつての生活を少しでも想像してもらえたらうれしいです。