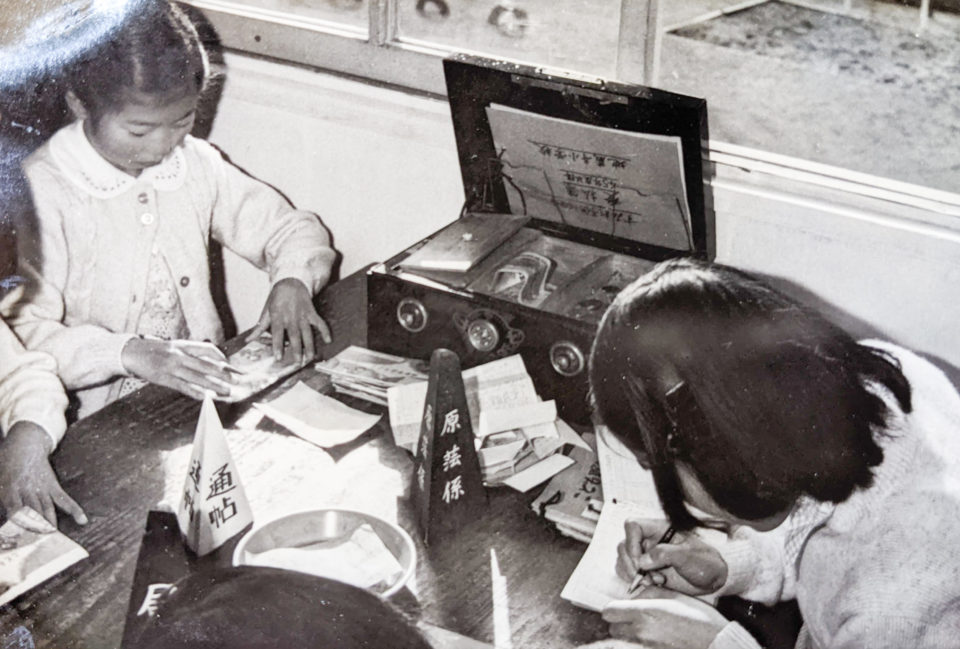

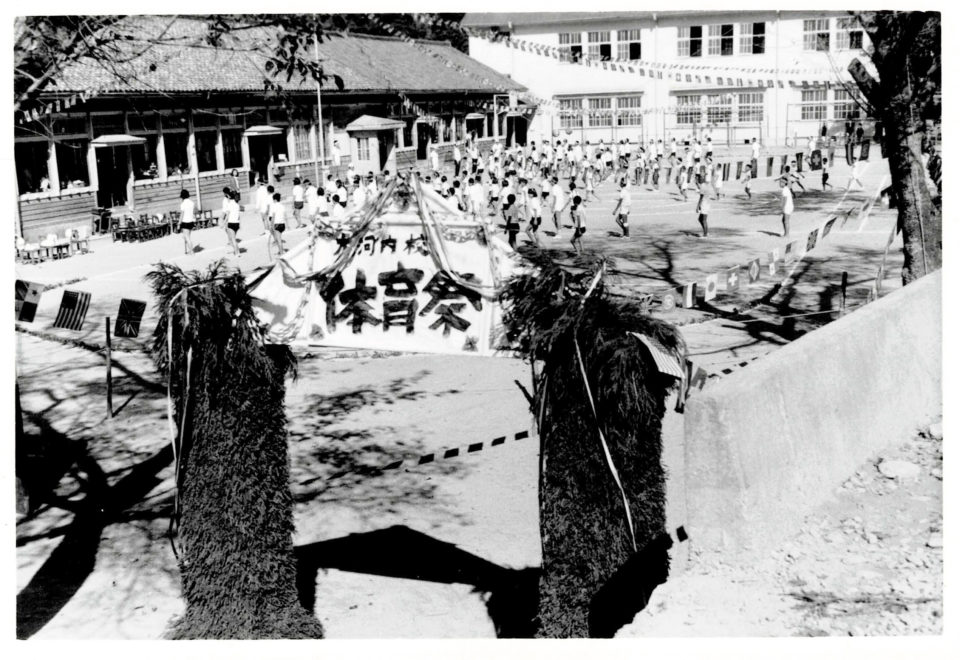

日時1967(昭和42)年

場所土佐町 大河内小中学校

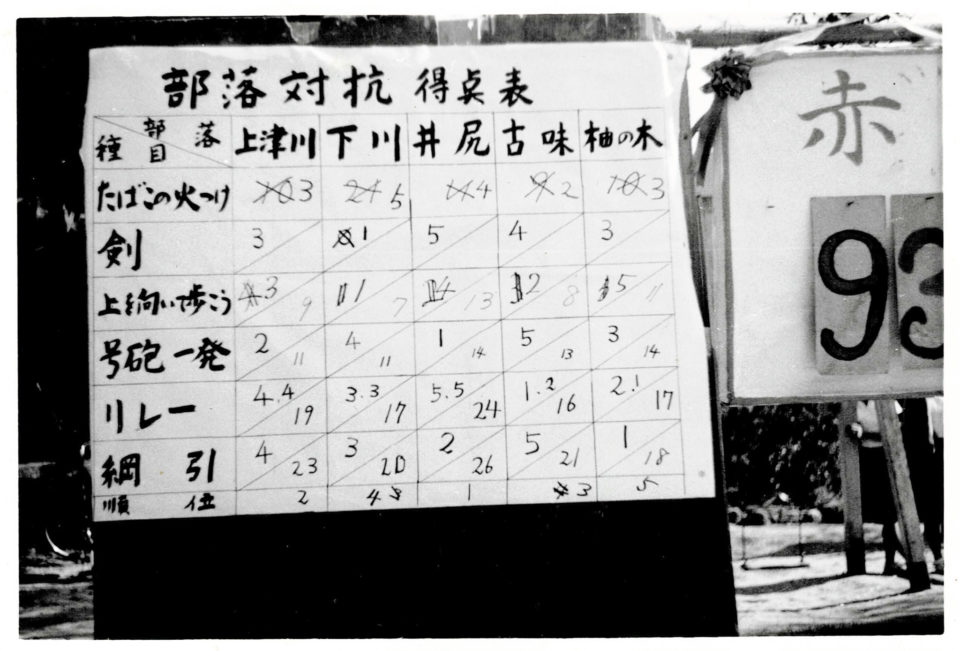

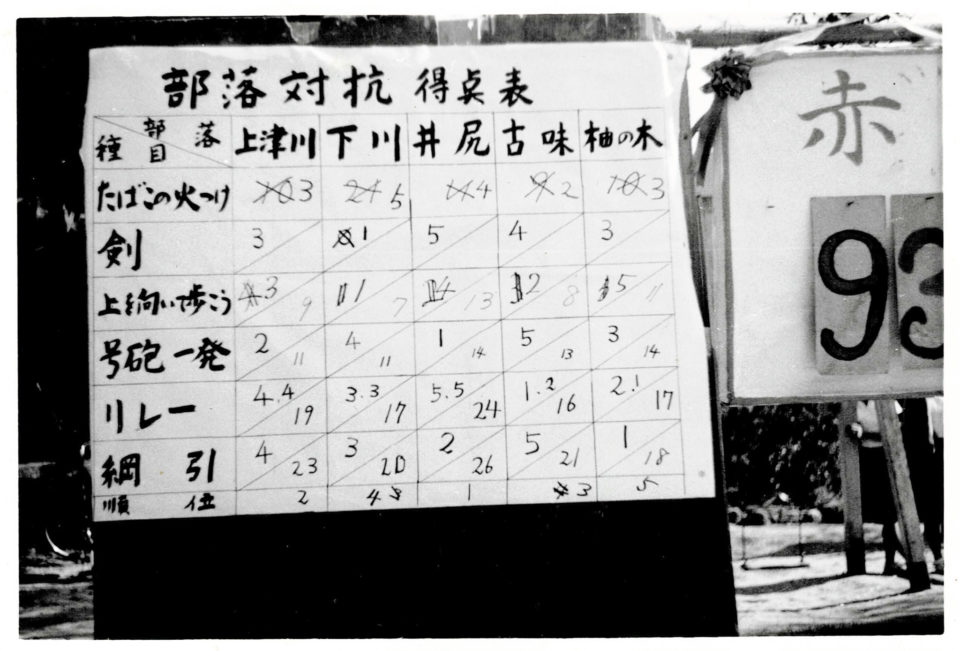

「たばこの火つけ」「剣」「上を向いて歩こう」「号砲一発」…。なにやら興味深い名目の下に、お馴染み「リレー」「綱引」の文字が見えます。これは、早明浦ダム建設時にダムの底に沈んだ大河内小中学校、最後の運動会の写真です。写真の裏側には「S42.10.1」と書かれています。

写真を見せてくれたのは、土佐町に住む山師・濵口幸弘さん。写真は濵口さんのお父さんが撮影したものです。

大河内小中学校

大河内小中学校は、土佐町の「上津川」「下川」「井尻」「古味」「柚の木」地区の子どもたちが通う学校でした。古味地区に生まれ育った濵口さんもこの学校に通っていました。幼い時から「この地区はダムの底に沈む」と聞きながら育ち、地区内には「ここは湖面になる」という標識が立てられていたそうです。濵口さんは「ここにはおり続けることができん」という思いがずっとあったと言います。

近い将来、自分が立っている場所がなくなる。いつもそのことを頭のどこかで意識しながら暮らす。それはどんな感覚だったのでしょうか。

最後の運動会

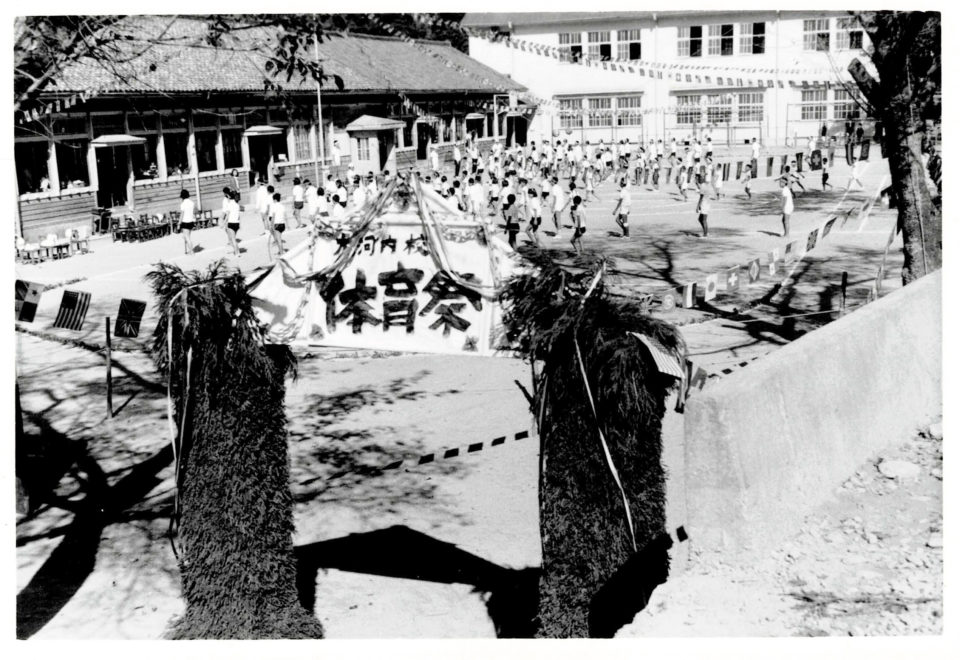

当時、運動会は子どもたちだけではなく地域の人たちも参加する一大イベントだったそうです。大河内小中学校がダムに沈む前の最後の運動会、地区別対抗戦も大いに盛り上がったことでしょう。

昭和41年から43年に、ダム建設側の水資源機構と土地の持ち主との間で交渉が行われたとのこと。この運動会もその最中に行われていたことになります。

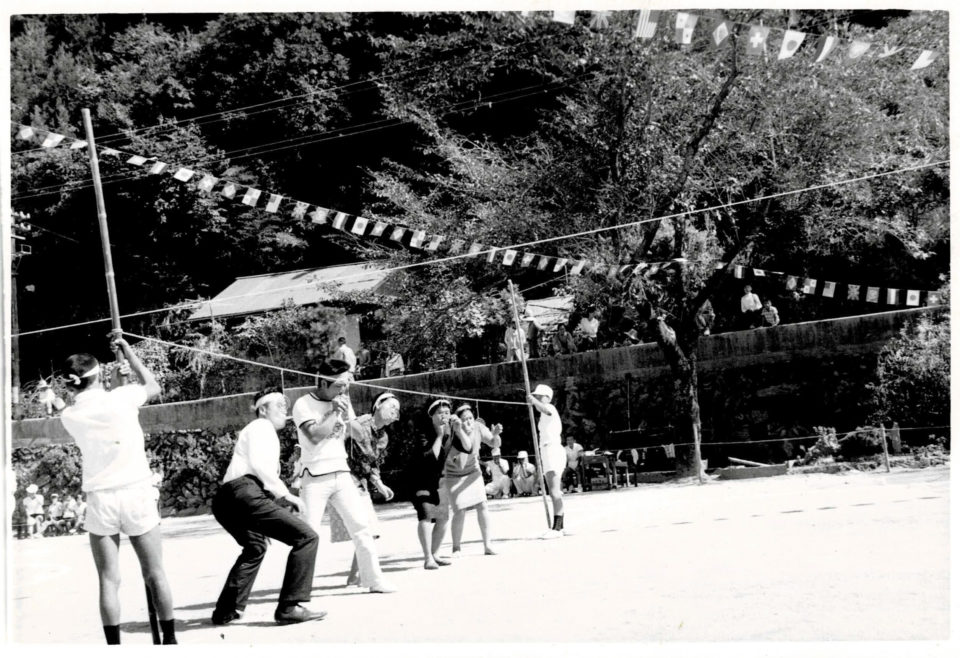

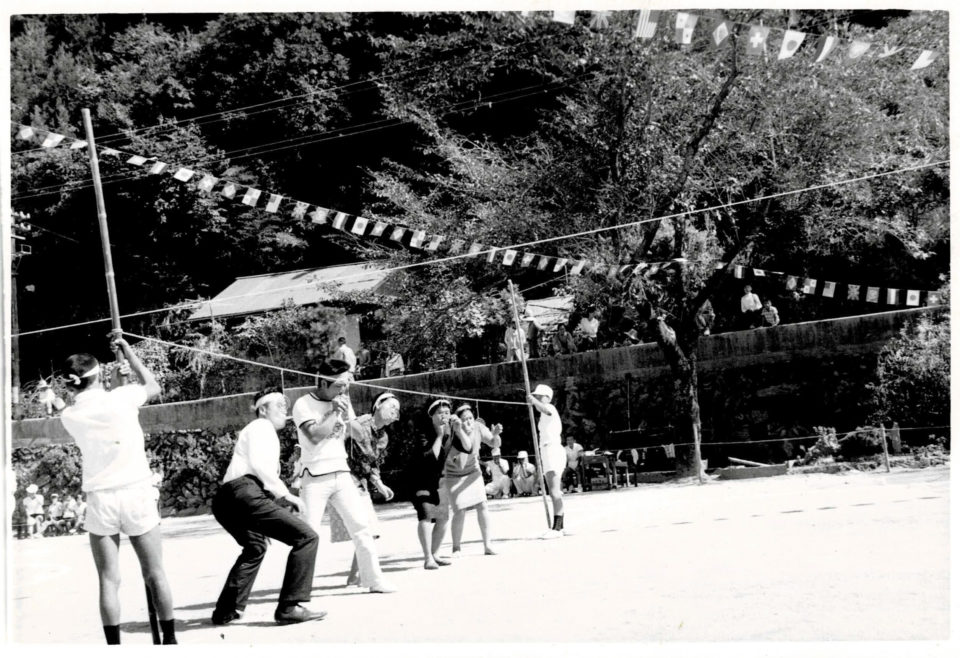

こちらも同じアルバムにあった一枚。パン食い競争でしょうか?1枚目の写真の種目表の中の「上を向いて歩こう」がこれにあたるのでしょうか?

こちらの写真の裏側にも同じ日付が入っていました。朝礼台に立った人が見えます。体操をしているのでしょうか?これは子どもたちだけ写っているようですが、子どもたちだけで100人位いるようです。かつての子どもたちや地区の人たちは、今、どうしているのでしょう。

仮に、自分ではどうすることもできない「決定事項」があるとして、それが自らの意思に沿う沿わずなど関係なく「決定事項」として目の前に出された時、人はどう行動するのでしょう。自分だったらどうするか?どんな思いを抱くのか?

そういったことを考えさせられた写真でした。

濵口幸弘さんの場合