2025年7月3日、土佐町中学校1年生の「総合的な学習の時間」で、とさちょうものがたり編集長の石川が講師としてお話をさせていただきました。

総合的な学習の時間の「地域貢献 職場体験と土佐町の未来」というテーマの中のひとつで「土佐町で企業した人の話を聞く」という内容です。

石川が東京で働いていた時の仕事の内容や、今「合同会社風」として日々取り組んでいることなどを話しました。

まずは、東京での仕事紹介から

まず、東京での仕事を紹介。「小栗旬や神木龍之介、芸能人も撮影したりしていました」と話すと、「あ!(朝ドラの)らんまんの人や!」と声が上がりました。

ある子から質問が。

「他にも色々場所があると思うけど、なぜ土佐町で仕事をしようと思ったんですか?」

「日本一周しながら撮影する仕事をしていたことがあって。その中でいいなと思ったのが、鹿児島と高知でした。人とか土地の雰囲気が好きだなあと思ったんです。そんな時、不思議と高知に一緒に行こうよと声をかけてくれる人がいて。それで土佐町に来ることになりました。ご縁、としか言いようがないです」

今の中学校一年生は、石川が続けている「土佐町ポストカードプロジェクト」に登場している子が多い学年です。土佐町の風景の中に登場するモデルとして、何人もの子に撮影協力してもらってきました。撮影当時保育園や小学生だった子が、あっという間に中学生に!「お!春尚君か!でかくなったなあ!」と久しぶりの再会の機会でもありました。

障害のある方たちとのものづくりの話も。鹿の角ガチャを知ってくれている子から「何で鹿の角のお守りを作ろうと思ったんですか?」という質問がありました。

「山の猟師さんから鹿の角をたくさんもらったことがあって。みんなが喜ぶようなかたちが作れたらと考えたのが、鹿の角ガチャ。切った角に紐を結んだり、お守り紙をカプセルに入れる作業を大豊町のファーストさんにお仕事としてお願いしています。東京の銀座のまるごと高知で販売していて、驚くほど売れています!人が喜んでくれるものを作ったり、サービスを生み出すこと。人が喜ぶことをすることが大事」と伝えました。

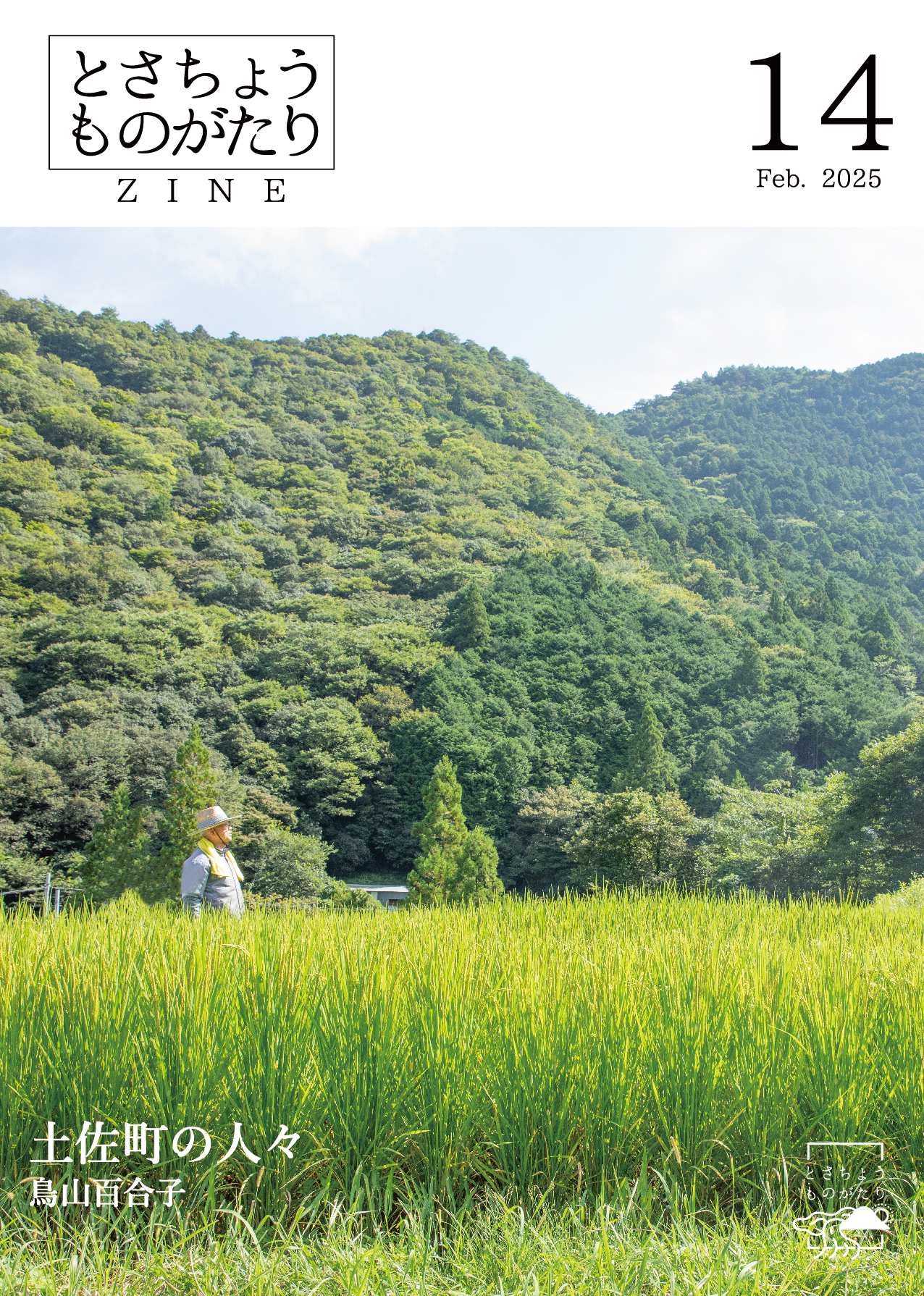

撮影した県の観光ポスターも紹介しました。2020年より撮影させていただいたものの中から、土佐町の石原地区の皆さんがモデルになってくださったものと、土佐町の生産者さんの顔のアップのポスターを持参しました。ポスターは高知県内だけではなく、東京や大阪、全国各地に貼られています。生産者さんのポスターには、あか牛の生産者さんであるおじいちゃんとお母さんが写っている子も。「あ!◯◯のお母さんや!」という声に笑顔になっていました。

ポスターに登場している人がそばにいたり、知っている人だったり。人と人の距離が近いということは、こういうこともいうのでしょう。

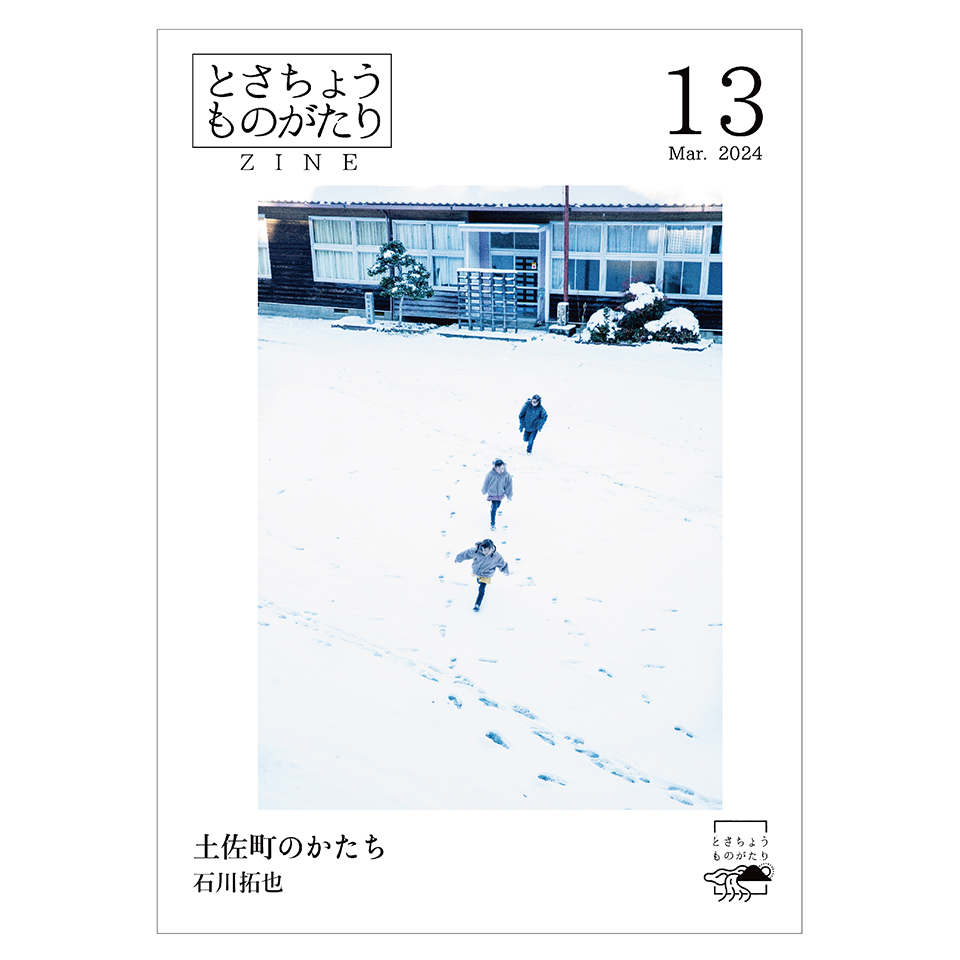

休み時間。紹介した「とさちょうものがたりZINE」を見る子どもたち。知っている人や見たことがある風景がたくさん掲載されていたと思います。

「毎日見ているような風景でも、1日たりとも同じ日はない。光の感じとか、同じ景色は二度とない」

中学校1年生たちにも、かけがえのない毎日を楽しんで、自分らしく過ごしてほしいなと思っています。

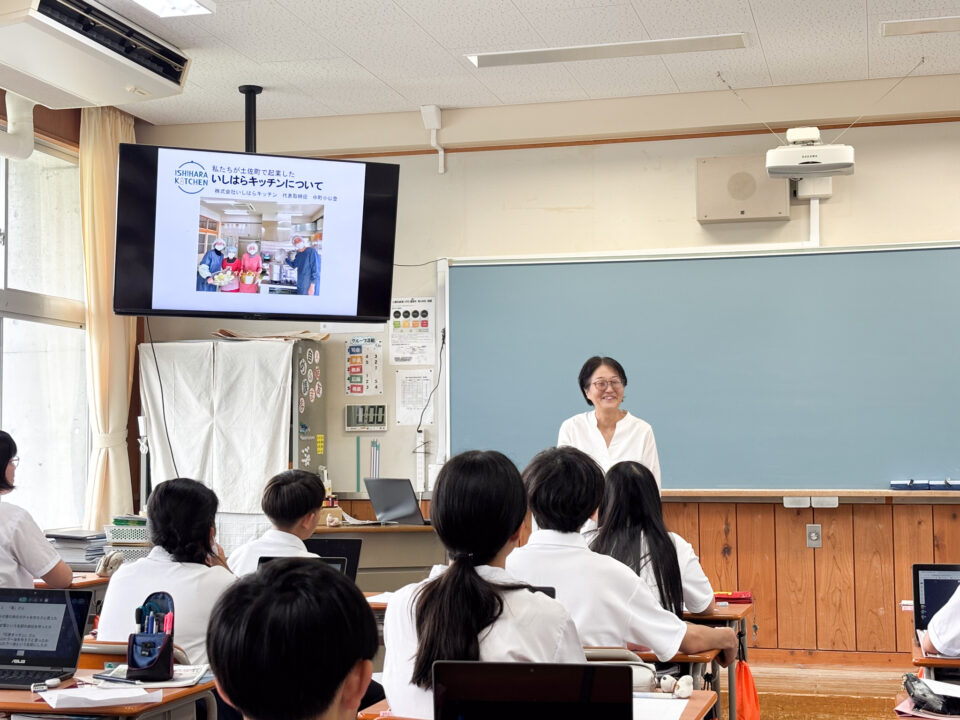

いしはらキッチン 中町小以登さん

土佐町石原地区に拠点がある「いしはらキッチン」の中町小以登さんも登壇しました。以前、小学校でお仕事をしていたことがある小以登さん。子どもたちの成長に胸がいっぱいになっていたようでした。

現在小以登さんは、株式会社いしはらキッチンの代表取締役として、高知県や土佐町の原材料を使って「山の辣油」を作っています。いしはらキッチンは、集落活動センターいしはらの里の取組みの中から生まれた組織。地元の方たちの繋がりやご縁のなかで、2020年に誕生しました。「山の辣油」は、高知県の「うまいもの大賞」高知家賞など、数々の賞を受賞。小以登さんは全国各地で行われる販売会などに飛び回っていらっしゃいます。

材料の一つであるイタドリも育て始めているとのこと。「辣油を一緒に作っている石原のお母さんたちやsanchikara土佐れいほくの人たち、たくさんの人にお世話になっていて…人とのご縁が何より大切だなと思っています」と小以登さんは話されていました。

授業の最後、あるお子さんが「風さんもいしはらキッチンさんも、人との縁が大切だと言っていました。僕も人との縁を大切にしていきたいなと思いました」と話してくれました。とてもうれしい言葉でした。

生きてきた過程は違っても、今同じ町で仕事をしている人たちの話を子どもたちはどう受け止めたでしょう?

子どもたちは未来そのもの、希望です。今回お話をさせていただく機会をいただいて、とても良いエネルギーを子どもたちからいただきました。お声がけくださった土佐町教育委員会の森さん、ありがとうございました!

子どもたちが自分の暮らしている町を見つめる時、昨日とはまた違った視点を少しでも持ってもらえたらうれしいです。