(前編)

「ラバウルには空母に載せた零戦が100機も200機もようけおったけんど。僕が行った当時は、これは大丈夫と思うたのよ。

でもいかなあ。時間がたつにつれて空中でやられて、そうしゆううちに一機もおらんなった。

毎日空中戦があって一機減り、二機減りして、そうしゆううちに昭和19年6月には一機もおらんなった。

そうしたらアメリカは毎日空襲にくるしね、向こうさんも人の表情が見えるばあに突っ込んで近くに来る。

近すぎてすごい速さで来るから間に合わない。大砲なんて使い物にならんけ。こんまい機関銃じゃなきゃ。機関銃でも飛行機に当たる。当たったら撃ち落とせる。

海軍が頑張らんと陸軍が持たんわね。武器もこんし、食料もないし。兵隊も補給せないといかんろ。怪我したり死んだりするもんもおるけね。

いつ撃たれるかわからない、いつもそういう状態。」

筒井さんは弾を込める係だった。直径25ミリの弾が25発入っている箱をガチャン、と設置する。

パンッ

パンッ

パンッ

下からエレベーターで箱をあげ機械で押しこむ。弾は2~3秒に一発。

パンッ

パンッ

パンッ

筒井さんは、弾と弾の間(ま)を知っている。

パンッ!という筒井さんの声が耳の奥で響いた。

昭和19年9月21日。アメリカの艦載機グラマンの大艦隊が襲いかかってきた。

「爆弾が破裂したけね、人に叩かれたと思うた。鉄の割れたのが飛んできて、鉄の破片が頰に入った。意識は一時はあったけど目がくらんでね、目が見えんわね。血が出て。

班長が「筒井はだめだ」と言ってるのを聞いちょった。」

気づいたらマニラの海軍病院だった。怪我して運ばれたのは筒井さんの他にも3人いて、そのうちの一人は足がなくなっていた。

同じ日の午後3時ごろ、3回目の攻撃で皐月は沈んだ。

筒井さんは1回目の攻撃で怪我をしたため、命は助かった。

マニラの海軍病院から病院船で日本へ帰ることができた筒井さんは、顔の傷を治すために汽車で東京の病院へ送られた。

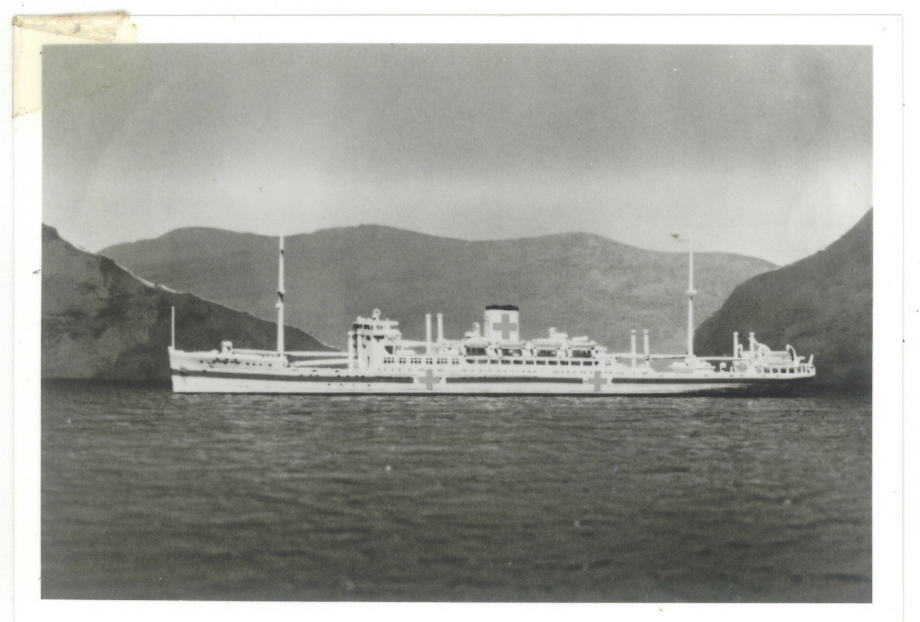

病院船。アメリカ軍は病院船を攻撃してこなかった。

筒井さんは、鼻に入っている管を抜いて見せてくれた。3センチくらいの長さのチューブだった。

「鼻に管を入れんと息ができんけ。鼻の骨がないけ、これを入れないと。

胸の肉を切って、首に縫い付けた。2ヶ月ばあして血が通い出してからこれを切って、今度は顔の両脇へつけて…。少しずつ上へとあげていく。何回もかからあ、鼻まで来るのに。当時は技術もないしね。

もうあんなことは嫌じゃ。痛い。注射してさっと切って…。

今やったら麻酔かけてやるけんど、昔は痛いと言っても『兵隊は辛抱せい』と言われて。局部麻酔でパッと注射して、すんだらじゃあっ、と切って縫うて、失敗して…。」

終戦を迎える昭和20年の8月まで筒井さんは東京の病院で過ごした。

その間、3月10日の東京大空襲にあい、8月15日には玉音放送を聞いた。

終戦後は食料がなく、病院では人の食べかけを食べた。戦場だった船上よりも、生きて帰った陸上でいつもお腹をすかせていた。

後方左側、マスクをつけているのが筒井さん。

「マスクかけちゅうろ。それから土佐町(当時は土佐郡地蔵寺村)へ帰った。20歳じゃった。

戦争から帰って来た時、こんな顔になっちゅうろ。両親も泣くわ、人にも笑われてね。それが難儀した。

戦争のため行ったんじゃけんどね。

まあ、あの、鳥山さんも嫌じゃろ。

女房は『いや』言うて。『一緒に歩くのは恥ずかしいからいやじゃ』言うて。それでも親が、行かないかんと言うから来たんよ。今は仲がえいけんど。」

筒井さんは私の目を見ていた。

何か言おうと思ったのに、言葉が出てこなかった。

「とにかく一番うるさかったのは、人が見て笑うのがうるさかったね。年頃の女の人に笑われるのが一番うるさかった。

子どもに『あのおんちゃん、鼻、変な』と言われるとみんな見るろ。街に行くときはマスクかけて行ったりしたけんど。今はなんともないけどね。笑われてもなんともないけんど。20歳前後は顔が一番大事じゃけね。」

干していたしいたけを袋に入れて手渡してくれた。

帰ってきてからは、家業の農業を継ぎ、重子さんと懸命に働いてきた。子どもは3人いてお孫さんもいる。

土佐町に帰って来たばかりの頃は「生き残ったことに負い目があった」と筒井さんは言っていた。

筒井さんが背負った「負い目」が、地域の子どもたちに自分の体験を伝えることや地域のボランティア活動に向かわせたのでははないかと思った。

「最初は人と会うのが嫌じゃった。でも体験を話してほしいと言われて、決心して話すようになった。戦争はせられんぜよ、と子どもたちに言うたものよ。子どもたちから『おんちゃん、痛かったろう』という手紙がきた。

今は人と関わって元気をもらってる。人は人と関わることが大事。」

と筒井さんは言った。

その声に迷いはなかった。

「兵隊に行ったら人を殺すなんて気づかなかった。ただ国のために、と思った。今やったら行かんね。

人を殺さなきゃいかん。殺さなかったらこっちが殺される。そんなところへ行かん。当時はそこまでわからなかった。

戦争言うたら死に物狂い。よう助かって戻ってきたと思う。

戦争ゆうたら殺すか殺されるかじゃけ、戦争したらいかんということやね。」

ぽかぽかと日の当たる縁側でお茶を飲み、息子さんが買ってきてくれたというお菓子と「これ食べてみや。美味しいぜよ」と手渡してくれたポンカンを一緒に食べた。

家の軒下には山からとってきたしいたけが干してある。

春の気持ちのいい風が吹いていた。

帰り際、筒井さんは「田んぼ、忙しいろう?」と笑って言った。

筒井さんは今年の田んぼの準備を始めている。

「また忙しくなるねえ」。

筒井さんはそう言いながら、ふと空を見上げた。

戦闘機や爆弾が飛び交う空の下を必死に生きた18歳の筒井さんは、それから74年後の、白い軽やかな雲がうかぶ春の空の下での今の暮らしを想像していただろうか。

島の名前が書かれた地図の記憶の先には、今の暮らしがあったのだ。

今日も、明日も、これから先もひとつひとつ、筒井さんの記憶が地図に重ねられていく。