ろいろい

【動詞】(目的もなく)うろうろする

例:あの子はどこをろいろいしゆうぞね

意味:あの子はどこをうろうろしているんだろう

*2023年に制作した土佐町の絵本の題名も「ろいろい」でした!

著者名

記事タイトル

掲載開始日

【動詞】(目的もなく)うろうろする

例:あの子はどこをろいろいしゆうぞね

意味:あの子はどこをうろうろしているんだろう

*2023年に制作した土佐町の絵本の題名も「ろいろい」でした!

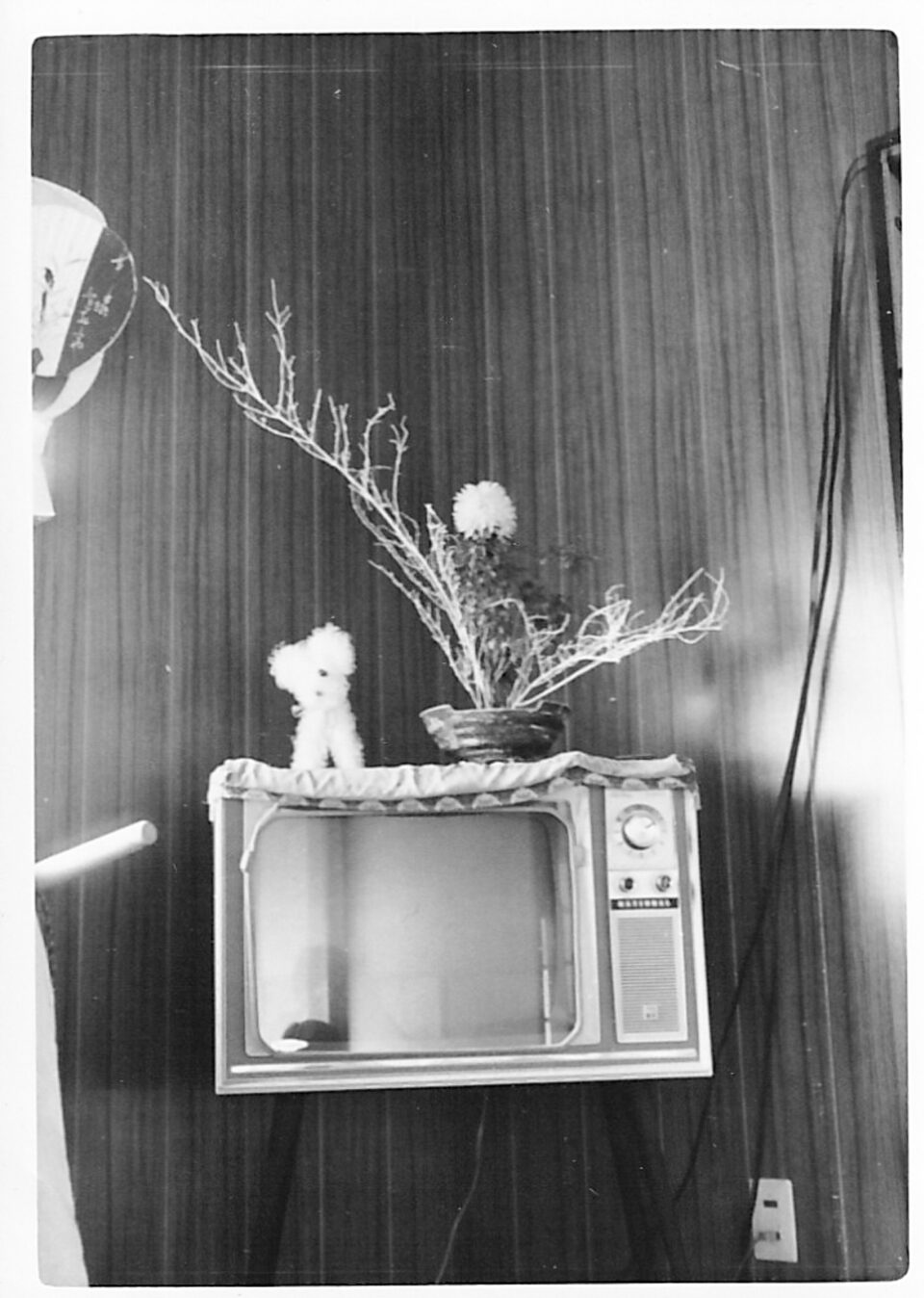

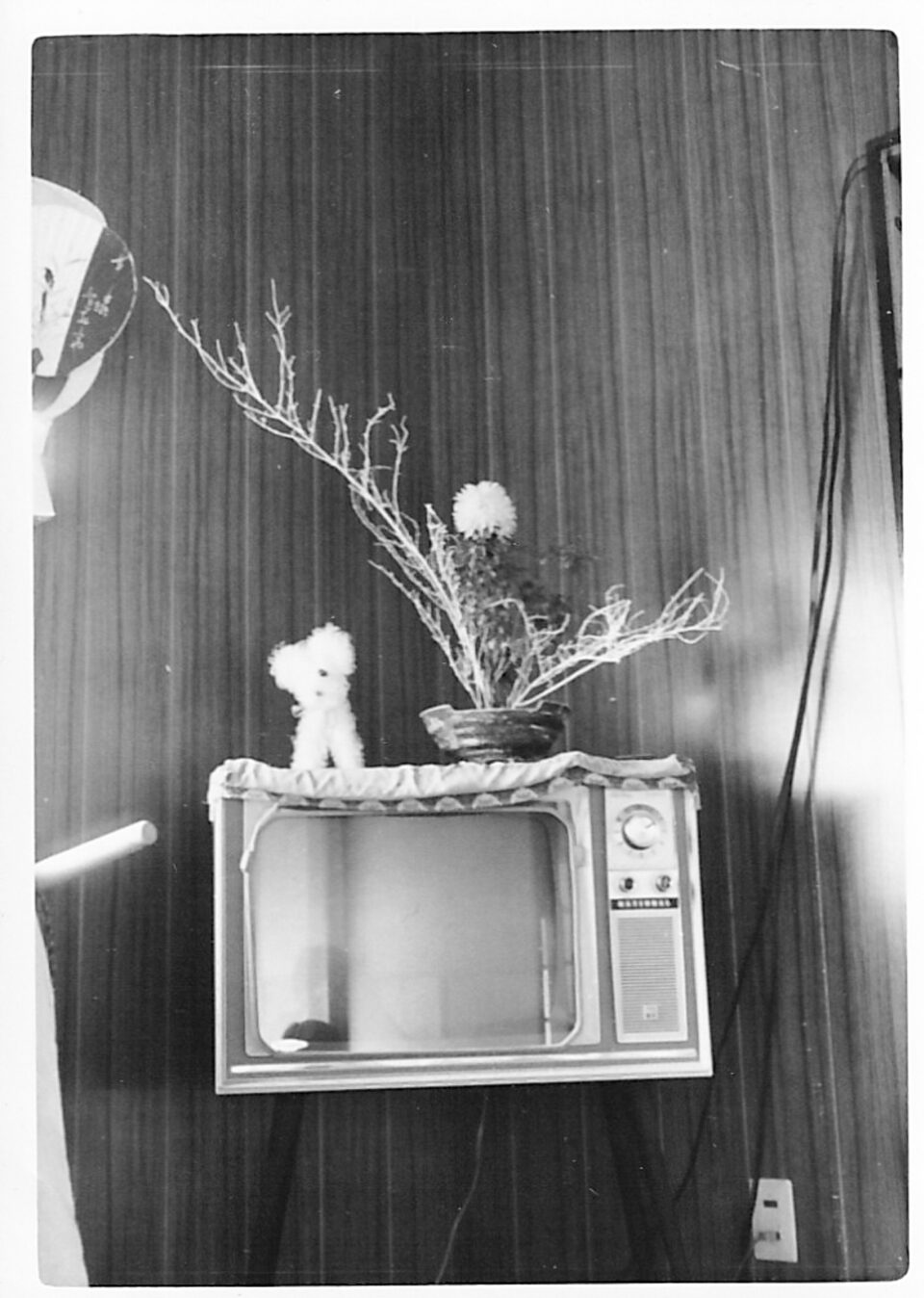

日時1967(昭和42)年

場所土佐町大谷地区

撮影者

投稿者

犬のぬいぐるみ、生け花、テレビ。

謎の組み合わせ。なぜこんな写真があるのか?

その謎が知りたくて、写真の持ち主である西野内小代さんに聞きました。

「これは実家の居間の写真。テレビは当時、ぜいたく品やったから。テレビの上に飾っている生け花は、お姉ちゃんが生けたもので、隣のぬいぐるみは私の。テレビが富の象徴みたいでうれしかったんじゃない?」

テレビの右上、丸いダイヤルを回すと番組が変わります。この丸いダイヤルを回すことを当時は「チャンネルを回す」と言っていました。

「チャンネル争いがすごくてね!」

家族それぞれがみたい番組が違うとケンカになったという話に、共感できる昭和生まれの方も多いことでしょう。

かくいう編集部も、大ゲンカした口です。

我が家にあったテレビのチャンネルは回すと「ガチャガチャ」と音がしました。姉弟でムキになって、互いの見たい番組のチャンネルを右に左に回して争っていると、親に「ガチャガチャ回すんじゃない!!」と怒られました。

5月。

車を走らせていると川沿いや山の斜面に鮮やかな黄色の花が固まって咲いているのが目に飛び込んでくることがあります。

マメ科のジャケツイバラ(蛇結茨)です。

土佐町駒野の国道439号沿いでは川岸の竹に絡みついて異彩を放っていました。

つる性の落葉低木で、茎と葉の軸の裏面にある鋭くて丈夫なトゲが特徴の植物です。

トゲは次第に強く発達して人を寄せ付けない様になり、さらに花の後にできる果実は有毒と云われることから益々人を遠ざける存在になっています。

蛇結茨。

その恐ろしげな名前の由来は、大和本草(※やまとほんぞう)の「其の茎、蛇の結ばれたるに似たゆえ、じゃけつと云う」の一文からきているそうです。

枝がもつれ合う様からヘビ同士が絡み合っているように見えることから命名されたというものや、茎の鋭いトゲがヘビをも刺してしまうという意味だとする説があります。トゲのある茎は成長すると灰黒色になり、蛇のような太さとなってとぐろを巻いたヘビの姿に見えるからともいわれます。

葉っぱも特徴的です。

1個(枚)が長さ20~40㎝にもなる大きな偶数羽状複葉で、3~8対の羽片をつけ、各羽片には5~12対の小葉があります。

羽状複葉というのは鳥の羽根のような形になる葉のことで、ジャケツイバラの葉は先端に小葉2枚が対になってつく形態をしていることから偶数羽状複葉と呼ばれます。

花は鮮やかな黄色です。

枝先に長さ20~30㎝の花序を直立させて多数の花をつけるので、遠くからでもよく目立ちます。

何となく藤の花を逆さにしたような雰囲気で、大和本草には「じゃけついばらは河原に生ずる蔦草なり。形(かたち)藤に似たるがゆえ、かわらふじと名づく」という記述もあり、別名をカワラフジ(河原藤)と云います。

ちなみに藤の葉は、先端に小葉が1枚しかつかない奇数羽状複葉です。

マメ科植物の花の多くは蝶形花(※ちょうけいか)ですが、ジャケツイバラはバラ科に近縁な植物から進化したものと考えられており、花の形が一般的なマメ科のものとは異なります。

花弁は5個あり、上側の1個だけがやや小さくて赤い網目紋が入ります。10本ある雄しべも赤く、全部が集まって突き出ています。

きっと、この花弁の模様と長い雄しべの赤色で花粉を運ぶ昆虫を誘っているのでしょう。

※大和本草(やまとほんぞう):1708年に貝原益軒が著した本草書(薬物についての知識をまとめた書)

※蝶形花(ちょうけいか):花びら5枚のうち上側に飛び抜けて大きく目立つ1枚があり、左右相称で蝶の形に似た花(ハギ、フジ、エンドウなど)

雨上がりの夕方、近所を散歩していたら、道の向こうから杖をつきながら歩いて来る人がいた。麦わら帽子をかぶって、ゆっくりした足取り。

どなたかな?と思いながら、すれ違いざま「こんにちは」と挨拶をした。おばあちゃんは足を止め、私に目をやり「はい、こんにちは」と言って、杖に少し寄りかかるようにしながら、ゆっくりと腰を上へ伸ばした。

優しげなまなざしに、こちらも自然と笑顔になった。

「雨が止んでよかったですね」

そう言うと、うん、うんと頷きながら「そうじゃねえ、雨は降りすぎてもいかんし、降らなすぎてもいかんしねえ。こんくらいが、ちょうどいいねえ」と言った。一言一句が染みこんでくるような、なんとも言えぬ温かみがあった。

「本当ですねえ」

私の言葉に、また、うん、うん、と大きく相槌を打ったおばあちゃんは空を見上げた。

多分、おばあちゃんは今までずっと、こんな風に目の前の風景を見つめ続けてきたんだろうなと思った。

再び、おばあちゃんが歩こうとしたので、「いってらっしゃい。お気をつけて」と言うと、おばあちゃんはお辞儀をしながら応えた。

「ほいたら、おやすみなさい」

別れた後、何度か振り返っておばあちゃんを見た。おばあちゃんは水路に沿ってゆっくりと歩きながら、時々立ち止まって道端の木を見上げたりしていた。

そういえば、話の終わりに「おやすみなさい」と言う人が何人かいるなあと思い出した。それは大抵、田や畑、山仕事をしている人で、夕方か夜、別れ際や電話を切る時に「おやすみー」とか「おやすみなさい」と言う。

日が沈んだら暗くなるので、その人のその日の仕事は一旦おしまいになる。1日の仕事を終えたら家に帰り、夕ごはんを食べて、眠る。人間の暮らしが自然に根ざしている土地ほど、夜はいつまでも明るくない。だから、夕方や夜には「おやすみなさい」。この土地の人は、そうやって生きてきたのだなと思う。

おやすみなさい。

初めて会ったおばあちゃんの、夕方のご挨拶。思い出すたび、今日もいい日だったなと思えた。

3月に投稿した「集落支援員からみるいしはらその1」の続き、いしはらのいいところをもう2つ紹介します。

1つ目は、石原をよくしていきたいという思いが強い事です。

集落活動センターを立ち上げて13年が経とうとしています。

設立当時から今まで石原へ関わることが少なく、集落支援員として勤め始めてから、どのような活動を行なってきたかなどを知りました。また、皆さんがどのような思いを持っているのかなども知ることができました。

いしはらの里協議会役員会などでも、地域のためにどのようにすればいいか、どのようなことに取り組んでいけばいいのかなど協議することも多くありました。

役員の皆さんがこれまで行なってきた活動が基盤となり、次の世代が新しい取り組みを行うことができました。

役員の皆さんの思いが次の世代に受け継がれ、これから石原の為、住民の皆さんの為にどのようなことが必要なのかを考え、取り組んでいく。

皆さんが、地域をより良くしていきたいという気持ちが強いと感じます。

2つ目は、住民の方同士の仲の良さです。

この「住民の方同士の仲の良さ」が一番の魅力だと思っています。

天気の良い日に、一緒に散歩している方や、カフェへお出かけに行く方もいらっしゃいます。

先に投稿した田中さんの記事にもある「和田サロン」やさとのみせのベンチでお話をしている方など、交流の場所がある事もいいなと思っています。

事務所から見える皆さんが散歩をしている所、皆さんでワイワイ盛り上がっている所を見るとホッと心が暖かくなります。

これからもっと交流の場を作っていければと思います。

休みの日には一緒に市内や四国へ遊びに連れて行ってくれる方も。

プランを立てる楽しみもあり、当日も楽しい時間を過ごしています。

お友達同士で、海外旅行を計画していた方も。

お話を一緒に聞きましたが、皆さんとても仲が良くワイワイ話していた事を覚えています。

今回の海外旅行の為に、パスポートを作ったそうです。

残念ながらキャンセルになってしまったそうなんですが、次をまた楽しみに計画しているそうです。

集落支援員としてもっと見守り等を行い、少しでも住民の皆さんの力になれるように頑張っていきたいと思います。

まだまだ石原地域には魅力がたくさんあり、日々仕事や生活をしながら皆さんに感謝することがたくさんあります。

石原で生まれ育ったことに感謝しながら、日々過ごしていきたいです。

「これ、昭和何年って書いちゅうろうねえ?」

青木幹勇記念館に集まった人が、土佐町の西野内小代さんのアルバムにあった写真を見ながら、何やら考えていました。

目の前には、少し茶色くなった一枚の写真が。子どもと先生らしき人たちが写真におさまっており、写真上には「昭和◯年三月 土居校卒業記念」の文字が。

「これ、隷書で書いてあるんじゃないろうか?」

調べてみると、確かに「隷書」という書体で「五」を表しているようです。となると、昭和5(1930)年に撮影された写真ということになります。

この学校は、1941(昭和16)年に「森国民学校初等科」となったそう。場所は現在の青木幹勇記念館。

今から95年前のこの写真。写っている誰かの子孫が、今も土佐町にいるかもしれません。どなたか、見覚えのある方はいませんか?

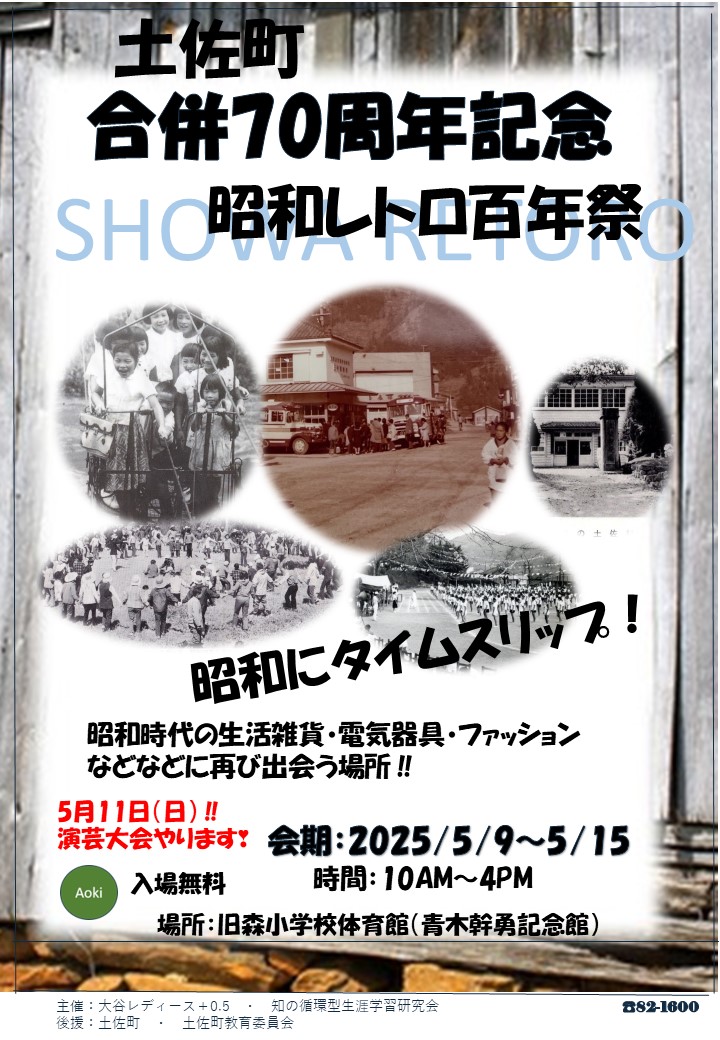

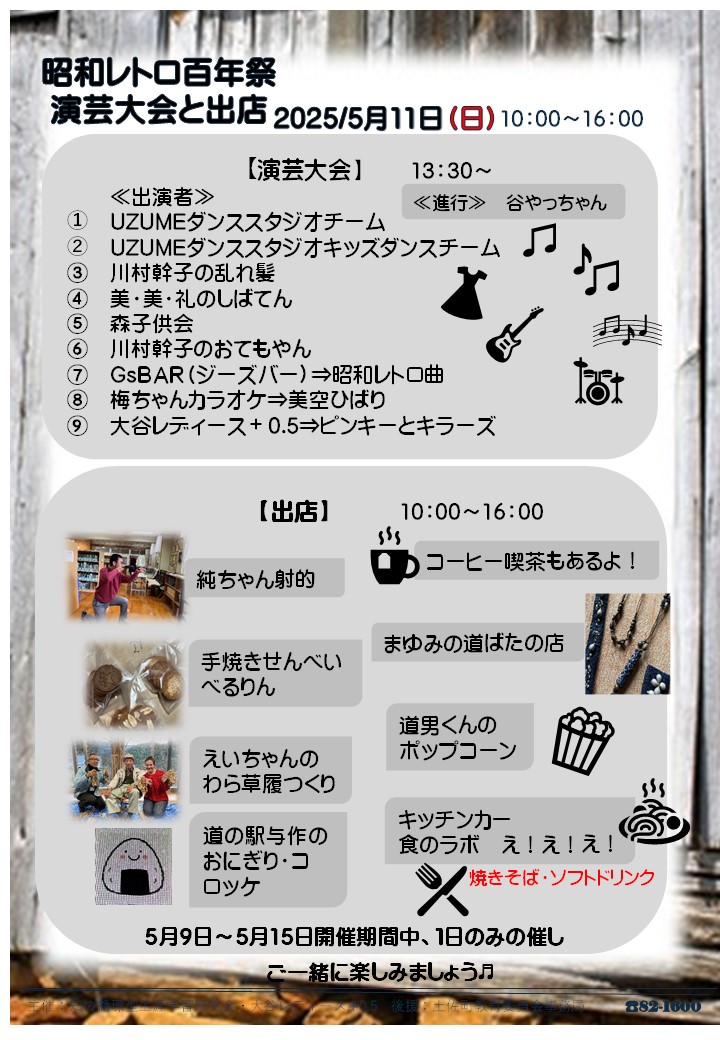

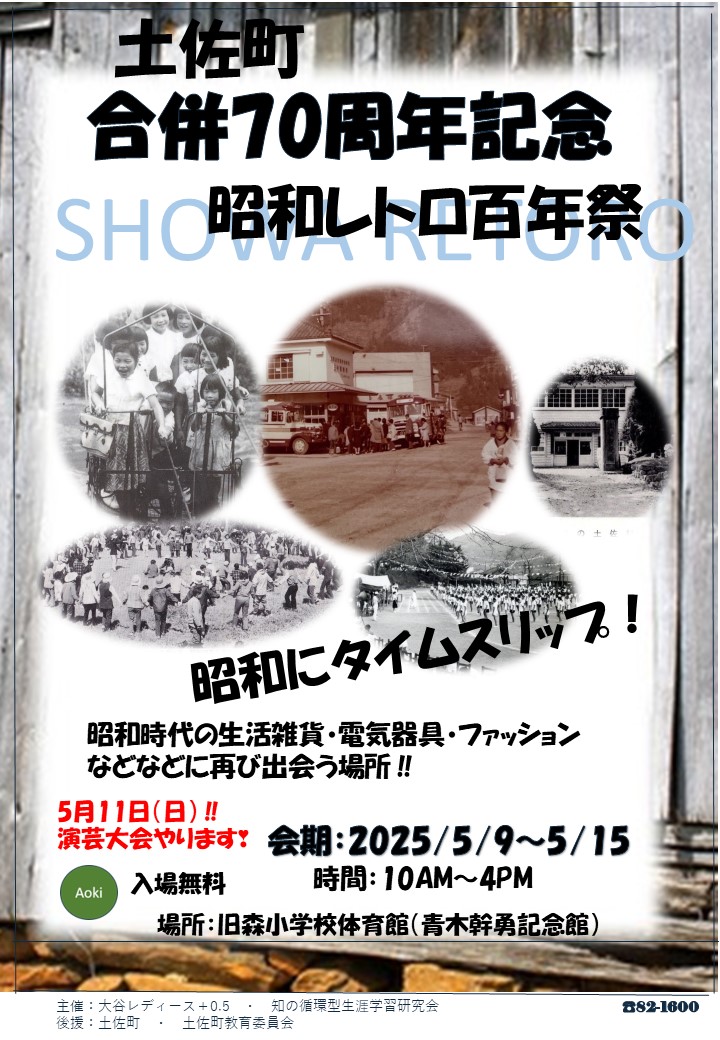

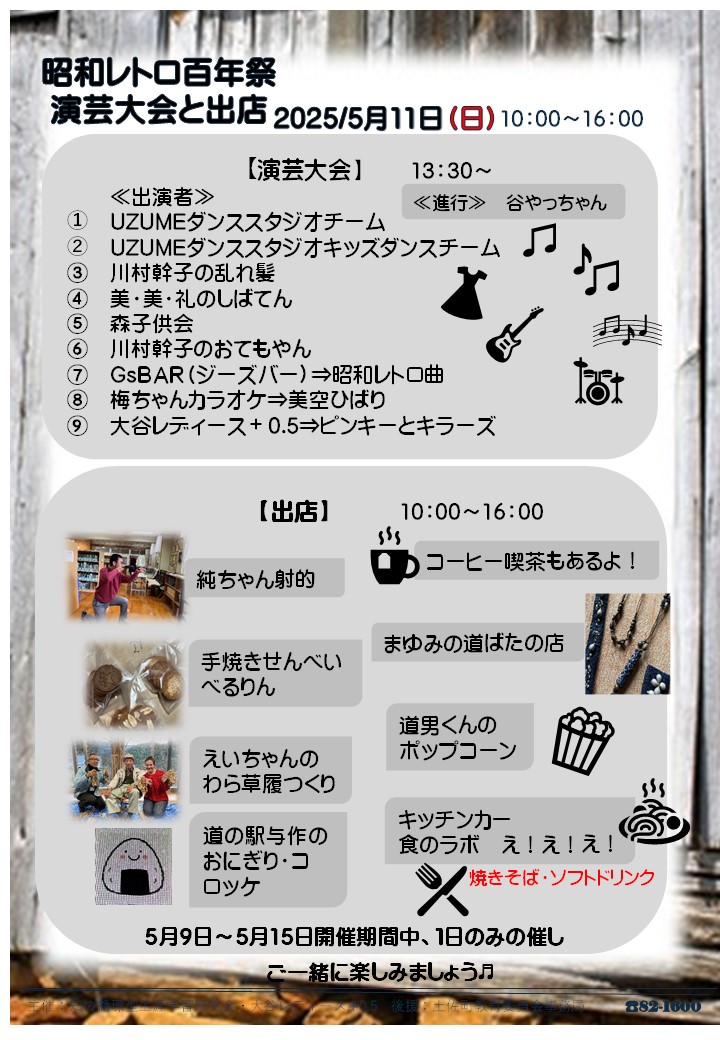

土佐町合併70周年を記念して、5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催中です。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!昔の新聞や雑誌も。

懐かしさが込み上げてくること、うけあいです!

明日までなので、まだ行っていない方はぜひお出かけください。

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

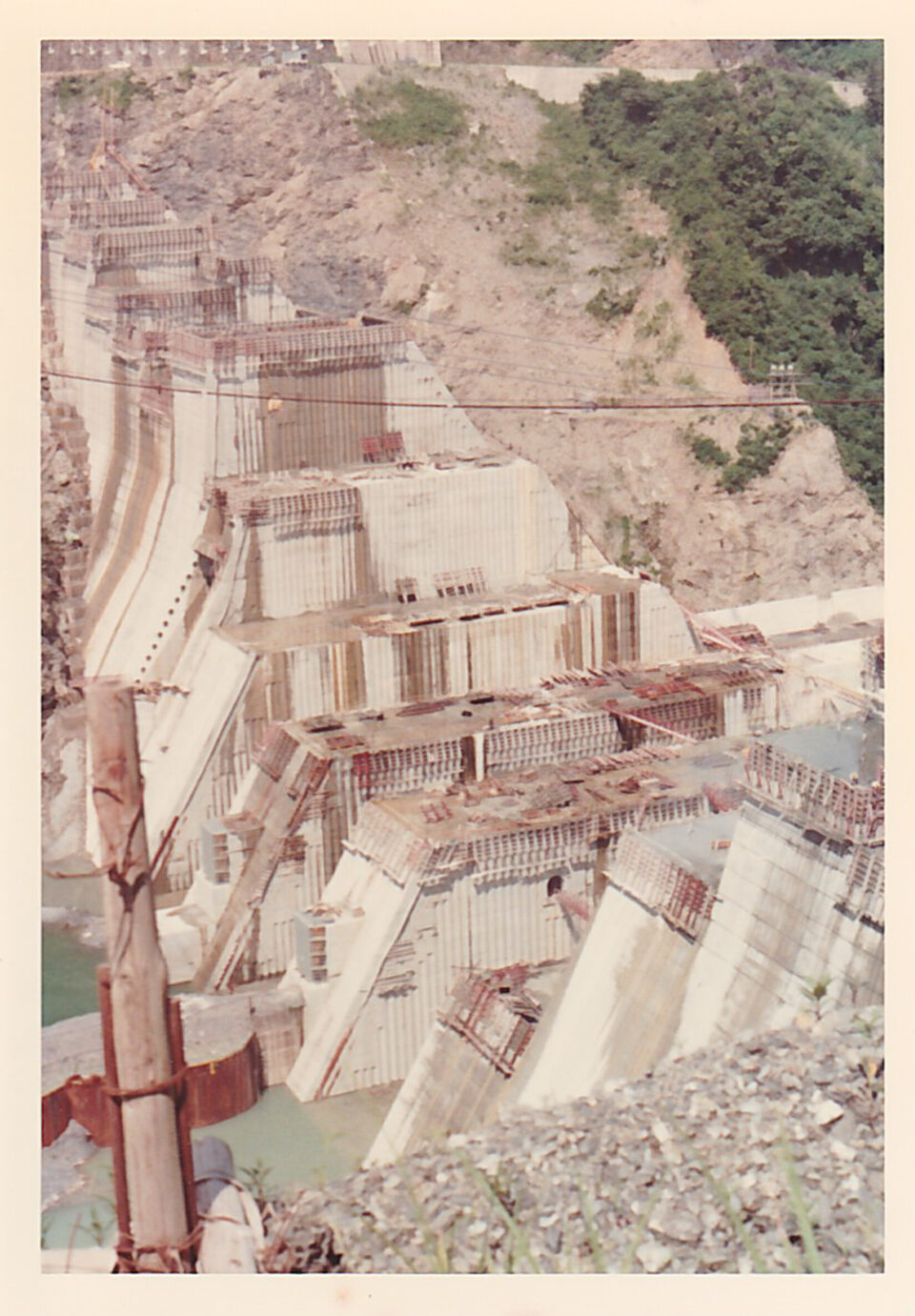

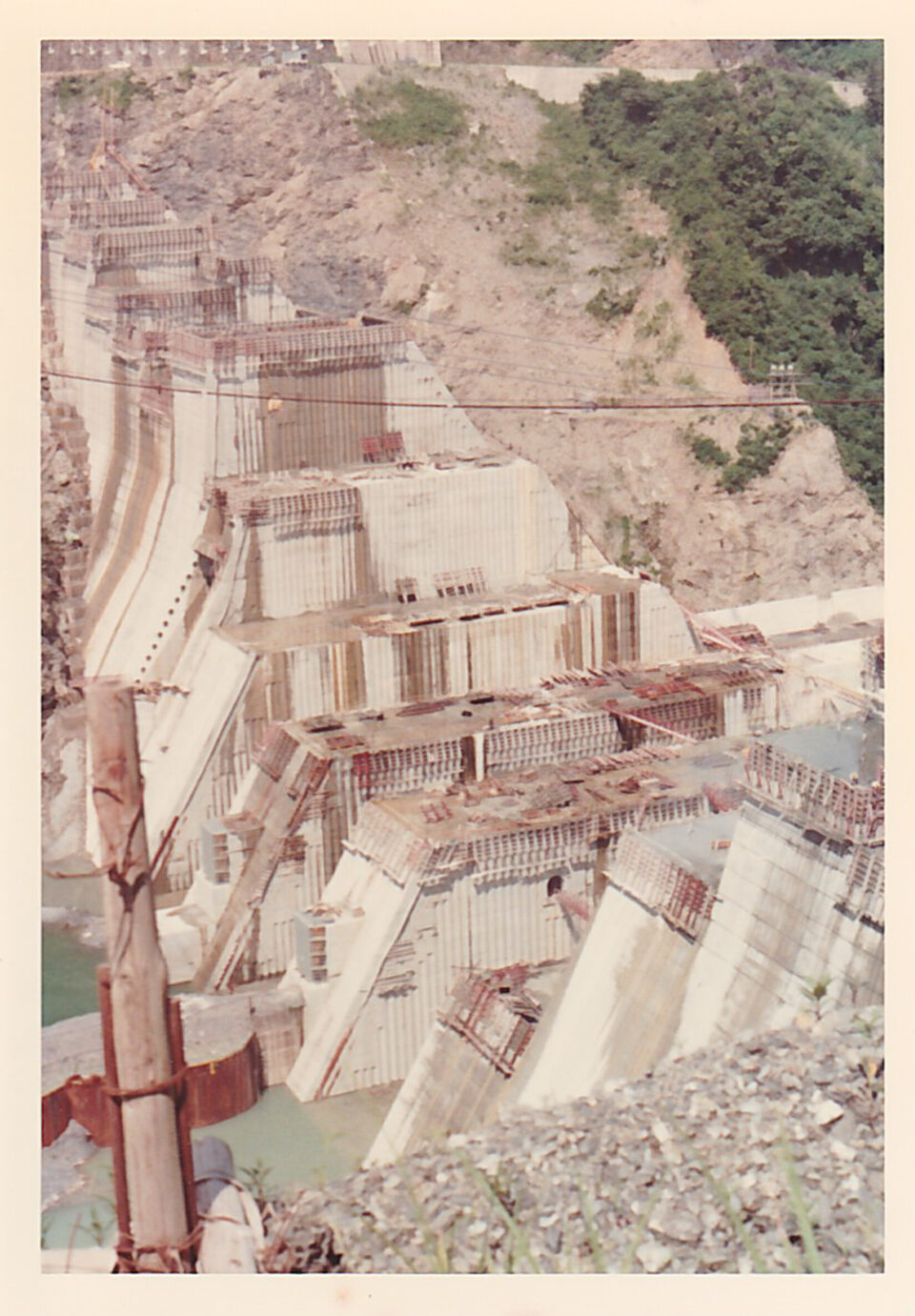

1973年に完成した早明浦ダムは「四国の水がめ」と呼ばれ、貯めた水は四国四県に送られ、使われています。

この写真は、早明浦ダム建設中の1枚です。

写真を見せてくれたのは山中直秋さん。「当時は山で仕事をしていたので、山へ向かう道の途中、ダム建設の日々の変化を見ていた」と話してくれました。

時は1970年頃。「通りかかった時、撮影したもんじゃないかな」とのこと。

山間に現れているコンクリートが生々しいですね。

ダムができる前、ダム建設地には人の暮らす集落がありました。当時の様子を知る人は年々高齢化しています。とさちょうものがたりでは当時を知る人の話を残すべく、「さめうらを記す」と題し、記事にしています(執筆者は石原透さん)。ぜひこちらも読んでいただけたらうれしいです。

土佐町合併70周年を記念して、5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催中です。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!昔の新聞や雑誌も。

懐かしさが込み上げてくること、うけあいです!

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

晴れ着を着て、ちょっとおすましして座る女の子。この二人、どこかで見たことがある…という人も多いのではないでしょうか?

左は、そう!青木幹勇記念館の田岡三代さん。当時10歳。右は三代さんの妹、当時7歳の西野内小代さん。

「一月一日の朝、晴れ着を着せてもらった時の写真。お正月には、母が必ず晴れ着を着せてくれて」「お正月でも近くの藤尾商店が雨戸を30センチくらい開けちょってくれて。お年玉をもらったら、駄菓子を買いに行くのが楽しみやったのよ」と小代さん。

お正月は子どもたちの方が早起き。新年のご馳走の準備で忙しく、まだ眠たいお母さんを起こして着せてもらったそうです。

写真を眺め、「あ、こんなこともあった」と小代さん。

家のすぐ近くに魚屋さんがあって、大晦日の日はお正月用のお刺身の皿鉢の配達に回って大忙し。大晦日の晩、「ちょっと魚屋さんにお刺身取りに行ってきて!」とお母さんに頼まれたことがあったそう。ちょうどその時、紅白歌合戦を見ている真っ最中で、「せっかく“ピンキーとキラーズ”が出てるのに!って思ったんよ」

小代さんは笑いながら、懐かしそうに話してくれました。

それはもしかしたら、どうということはない出来事だったのかもしれません。でも大抵、いつも懐かしく思い出すのは、こういった「普通の」ことだったりします。

1枚の写真が運んでくる思い出は、案外たくさんあるのです。

土佐町合併70周年を記念して、本日5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催されます。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!皆さま、ぜひお出かけください。

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

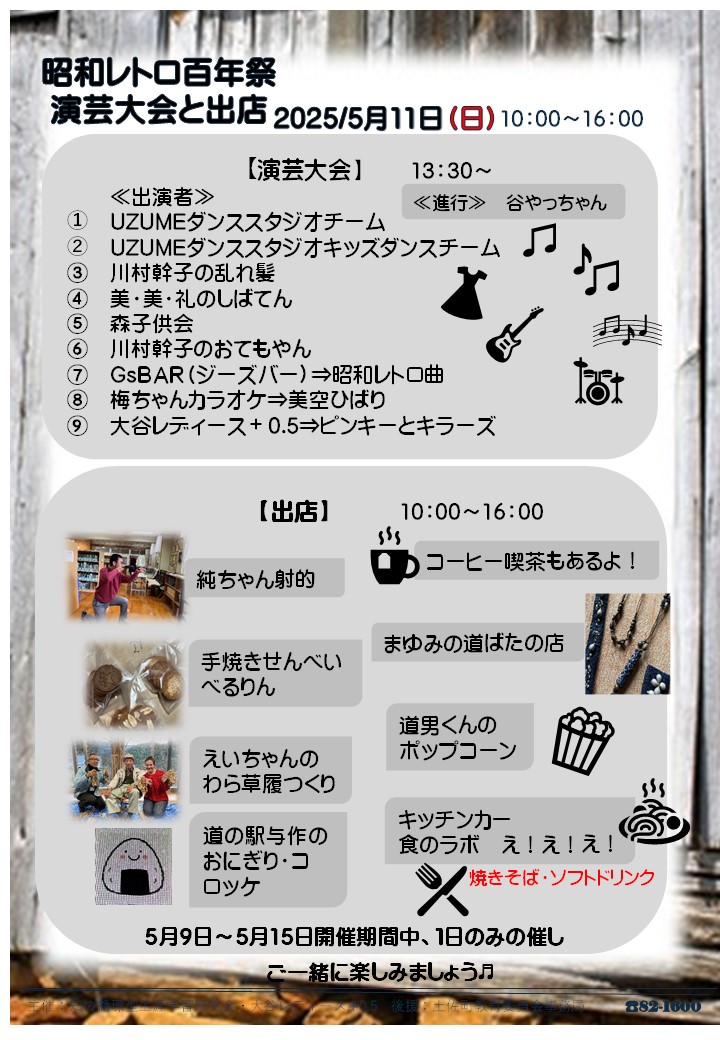

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00 *11日(日)は演芸大会、出店あります!

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料