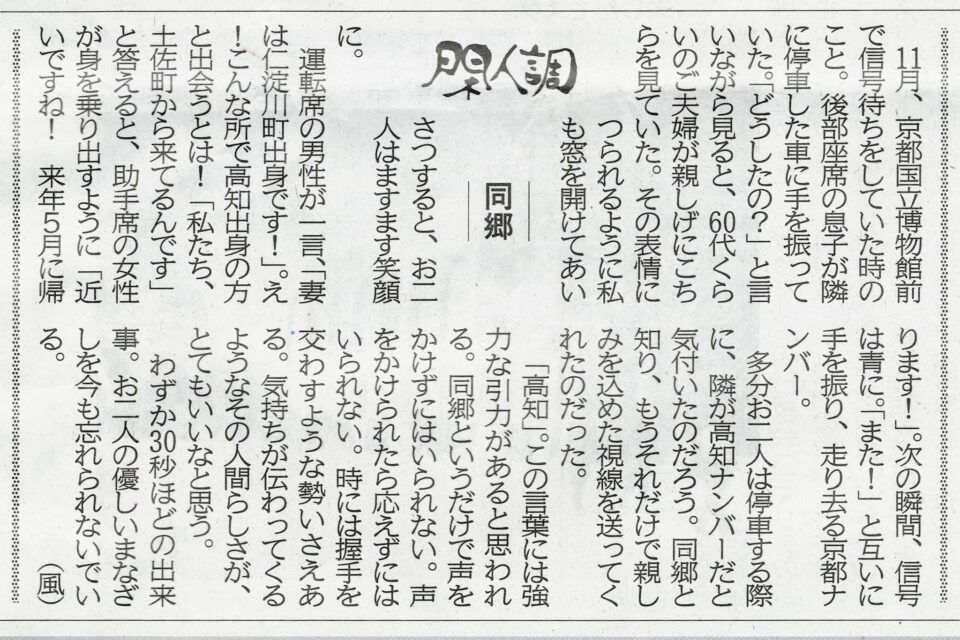

上田房子さん・上田覺さん

「上田のおじいちゃんのこと」 文:鳥山百合子

近所に住んでいた上田覺さんを私は「上田のおじいちゃん」と呼んでいた。

上田のおじいちゃんは昔、山師だっただけあって地下足袋を履き、いつも田畑や山の仕事をしていた。「これでしいたけの駒打ちをしなさいよ」としいたけの原木を軽トラでどっさり運び入れてくれたり、木にかけた梯子を軽やかに登っては高枝切り鋏で柿を落としてくれたものだった。山水が流れ込む庭の池にスイカを浮かべ、鯉に突つかれつつ冷えたスイカでスイカ割りをさせてくれた。小屋のストーブの上で作ったしし汁をお鍋いっぱい持たせてくれ、その隣ではアルミホイルに包まれたお芋が香ばしい湯気を立てながら黄金色に光っていた。

おじいちゃんはなめこをたくさん育てていた。収穫させてもらっていると「もっと取っていきなさい」と言う。「おじいちゃんのがなくなっちゃうから」と遠慮すると「なめこはぬめぬめしていて嫌いじゃ」と言う。「じゃあ何で作っているの?」と聞くと「ばあさんがなめこが好きだから」と話してくれた。

おじいちゃんの仕事の向こうには、いつも誰かの存在があった。

1年ほど前から「胸が苦しいんよ」と言うことが増え、体に酸素を入れるチューブを鼻から通し、玄関前の部屋に座ってテレビを見ていることが多くなっていた。それでも玄関の戸を開けるといつも笑って迎えてくれて、これまでと同じように私たちはおしゃべりをした。

私の息子とおじいちゃんはずいぶんと年の離れた仲の良い友達同士のようだった。学校から帰ってくるとランドセルを放り投げ、おじいちゃんの家に行って一緒にテレビの時代劇を見ることを息子は心底楽しみにしていた。そのまま夕ごはんをご馳走になって、おじいちゃんが軽トラックで家まで送ってきてくれたこともあった。

息子は筍を上手に掘ることができる。筍がどんな所に生えているか、筍にどんな角度で鍬を入れたらいいかを知っているのはおじいちゃんの背中をすぐ側で見ていたからだ。学校では学べない、生きるための術をおじいちゃんは教えてくれた。

ちょうど私の家から遠く正面におじいちゃんの家が見える。まだ幼かった息子がある夕暮れどきに「おじいちゃんちに灯りがついたねえ」とつぶやいた。そのことをおじいちゃんに伝えると「ああ、わしらも同じことを思ってる。鳥山さんちに灯りがついたなあ、って」。おじいちゃんはそう言ってくれたのだった。その言葉は長い間、私を支え続けてくれた。

2019年2月、おじいちゃんは亡くなった。おじいちゃんの家の玄関の戸に貼られた「忌中」という文字を見て私は泣き崩れた。棺に入ったおじいちゃんは話しかけたら笑ってくれそうだった。息子はおじいちゃんの枕元で「なんで、なんで」と肩を震わせて泣いた。子どもたちにとって身近な人の初めての死だった。

おじいちゃんはもういない。涙がこぼれて仕方なかった。

今年の夏、実家に帰省した時にマスカットを買った。それを手におばあちゃんを訪ねると、おばあちゃんは「まあまあ、ありがとう。いいものをいただいて。おじいさんに食べてもらおうねえ」と言っておじいちゃんの写真の横にそっと供えた。そして「おじいさん、鳥山さんが来てくれたよ。鳥山さん、鳥山さんっていつも言って、大好きだったでしょう。よかったねえ」と写真に向かってゆっくりと話しかけるのだった。

「こうやっておじいさんにいつも話しかけるの。きっと聞いてる、わかってると思うのよ」

おばあちゃんはそう言うのだった。

時々、おじいちゃんの気配を感じることがある。それはおじいちゃんが薪を割っていた田んぼの脇だったり、おじいちゃんの畑へ向かう道を歩く時だったりするのだが、おじいちゃんが確かに生きていたという証を私は確かに知っている。

自分のことが好きではなかった私が、もしかしたらこんな私でもいいのかもしれないと思えるようになったのはおじいちゃんの存在が大きい。

そのままでいい。比べなくていい。

いつもそのままの私を受け入れ、向き合ってくれた。おじいちゃんは私の根底を耕し直してくれた。縁もゆかりもないこの地に来た私にとって、おじいちゃんはこの地への扉であり、人生の荒波をいくつもくぐり抜けて来ただろう大先輩でもあった。

今年も干し柿を作る季節になった。おじいちゃんとおばあちゃんは毎年欠かさず干し柿を作っていた。おばあちゃんが渋柿の皮を剥き、干すための縄を綯うのだが、家の軒下に吊るすのはいつもおじいちゃんの役目だった。おじいちゃんがいない今年はどうするのだろう、と家の前を通るたびに思っていた。

つい先日、おじいちゃんの家に干し柿が吊るされていることに気づいた。それは今までと同じ風景のようでもあり、全く違うものにも見えた。そしてそれは自分でも驚くほど心が震えるような出来事だった。

「ああ、おばあちゃんは今年も干し柿を作ったのだ」

何度も繰り返し、そのことを思った。

人が亡くなっても季節は巡り、残されたものは一日一日を生きていく。代々繰り返されてきたこの営みはこれからも続き、私たちはいつもその大きな流れの中にいる。

おじいちゃんと時間を重ねることができたのはとても幸せなことだった。人によって何を幸せと感じるかはもちろん違うし言葉にするのも難しい。でも、そのおぼろげな輪郭はいつも自分のそばに、足元にあるのではないかという気がしている。

おじいちゃんはもういない。でもおじいちゃんはいつだって見てくれていると思っている。