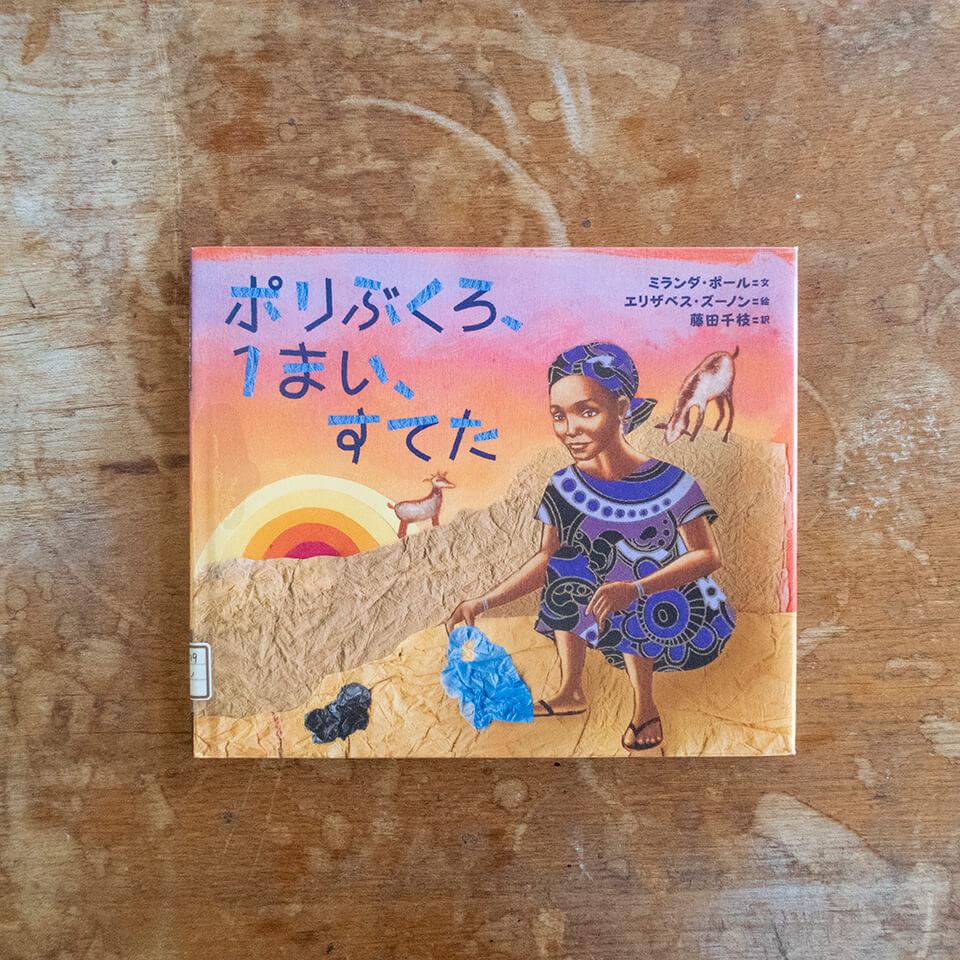

「ポリぶくろ、1まいすてた」 ミランダ・ポール文 エリザベス・ズーノン絵 藤田千枝訳 さ・え・ら書房

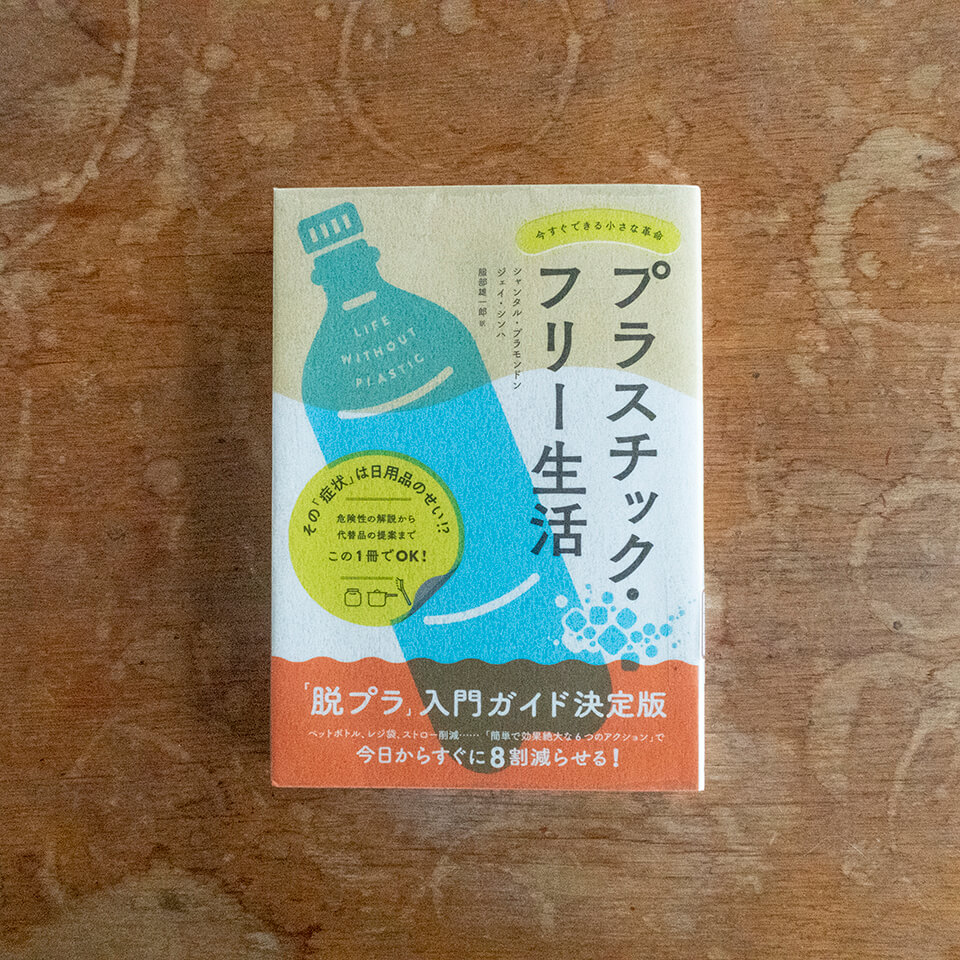

7月1日から始まったレジ袋有料化。大量のプラスチックごみ削減に対する貢献度はささやかなものだとも聞きますが、意識改革のとっかかりとしては有効なのではないかな、と思います。

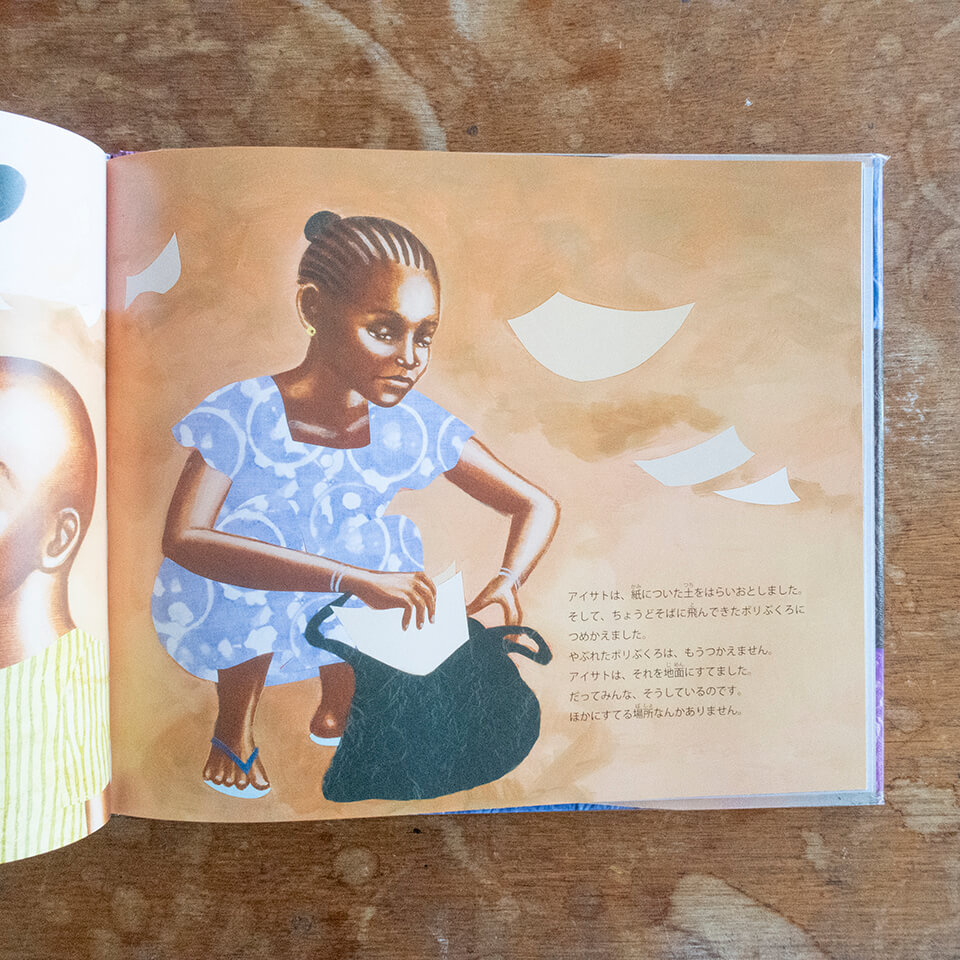

ポリぶくろ(プラスチックバッグ)は便利なふくろです。けれどもすてられたポリ袋を食べた動物が死んでしまったり、庭に埋めたら草が生えなくなったり、大量の蚊の発生の原因になったりと様々な問題を引き起こしています。できるだけ使用しないことはもちろんですが、すでにあるポリ袋はどうすればよいのか?

ゴミにするのではなく、リサイクルすることで、環境改善に貢献するだけでなく、女性の収入の道を切り開き、女性の地位の向上の一助となった活動がありました。

ガンビア共和国(西アフリカ)のンジャウ村から始まったポリ袋のリサイクル活動は、近隣の住民の環境問題への関心を喚起し、公共図書館開館にも繋がったそうです。 小さな取り組みが、大きな流れを生み出すことにつながることを示してくれる絵本です。