わや

【名詞】台無し

例:イタドリを茹ですぎて、わやにしてもうた

意味:イタドリを茹ですぎて、台無しにしてしまった

著者名

記事タイトル

掲載開始日

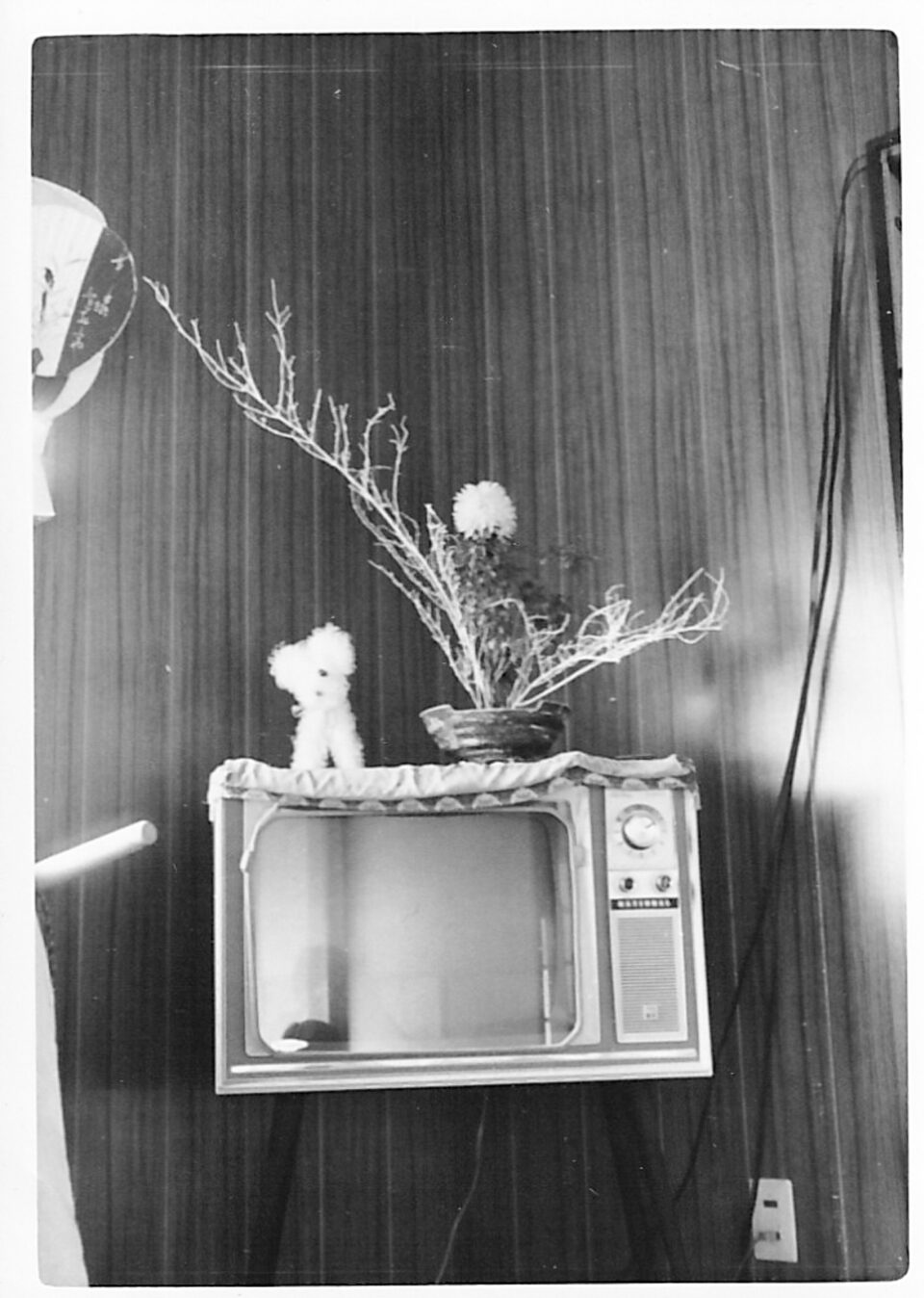

日時1967(昭和42)年

場所土佐町大谷地区

撮影者

投稿者

犬のぬいぐるみ、生け花、テレビ。

謎の組み合わせ。なぜこんな写真があるのか?

その謎が知りたくて、写真の持ち主である西野内小代さんに聞きました。

「これは実家の居間の写真。テレビは当時、ぜいたく品やったから。テレビの上に飾っている生け花は、お姉ちゃんが生けたもので、隣のぬいぐるみは私の。テレビが富の象徴みたいでうれしかったんじゃない?」

テレビの右上、丸いダイヤルを回すと番組が変わります。この丸いダイヤルを回すことを当時は「チャンネルを回す」と言っていました。

「チャンネル争いがすごくてね!」

家族それぞれがみたい番組が違うとケンカになったという話に、共感できる昭和生まれの方も多いことでしょう。

かくいう編集部も、大ゲンカした口です。

我が家にあったテレビのチャンネルは回すと「ガチャガチャ」と音がしました。姉弟でムキになって、互いの見たい番組のチャンネルを右に左に回して争っていると、親に「ガチャガチャ回すんじゃない!!」と怒られました。

「これ、昭和何年って書いちゅうろうねえ?」

青木幹勇記念館に集まった人が、土佐町の西野内小代さんのアルバムにあった写真を見ながら、何やら考えていました。

目の前には、少し茶色くなった一枚の写真が。子どもと先生らしき人たちが写真におさまっており、写真上には「昭和◯年三月 土居校卒業記念」の文字が。

「これ、隷書で書いてあるんじゃないろうか?」

調べてみると、確かに「隷書」という書体で「五」を表しているようです。となると、昭和5(1930)年に撮影された写真ということになります。

この学校は、1941(昭和16)年に「森国民学校初等科」となったそう。場所は現在の青木幹勇記念館。

今から95年前のこの写真。写っている誰かの子孫が、今も土佐町にいるかもしれません。どなたか、見覚えのある方はいませんか?

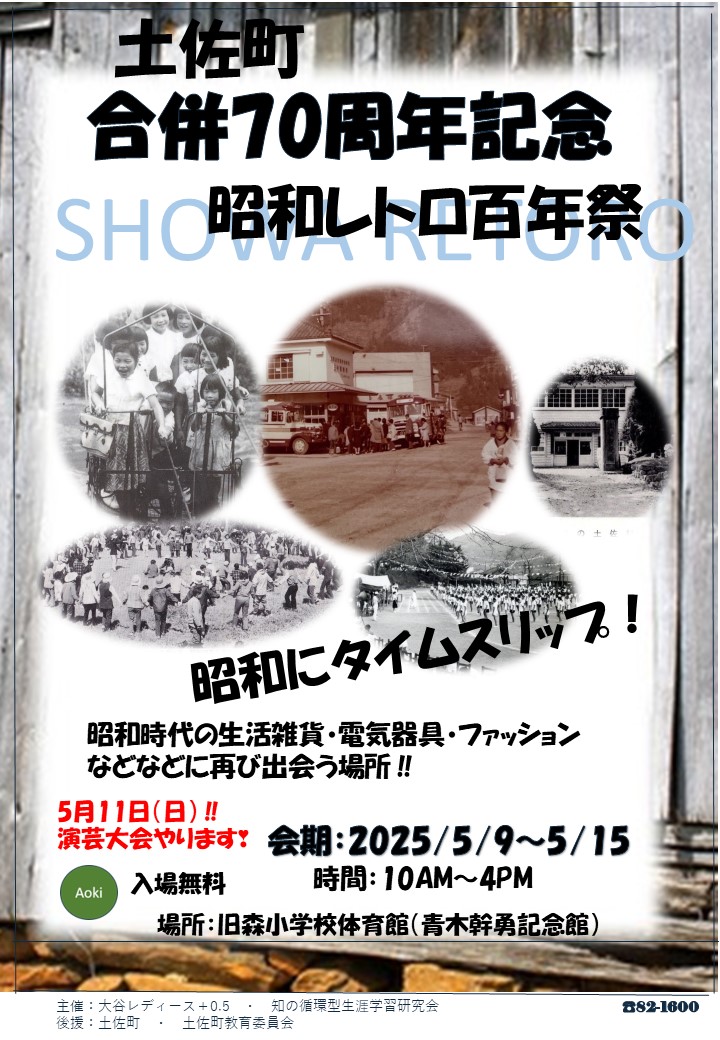

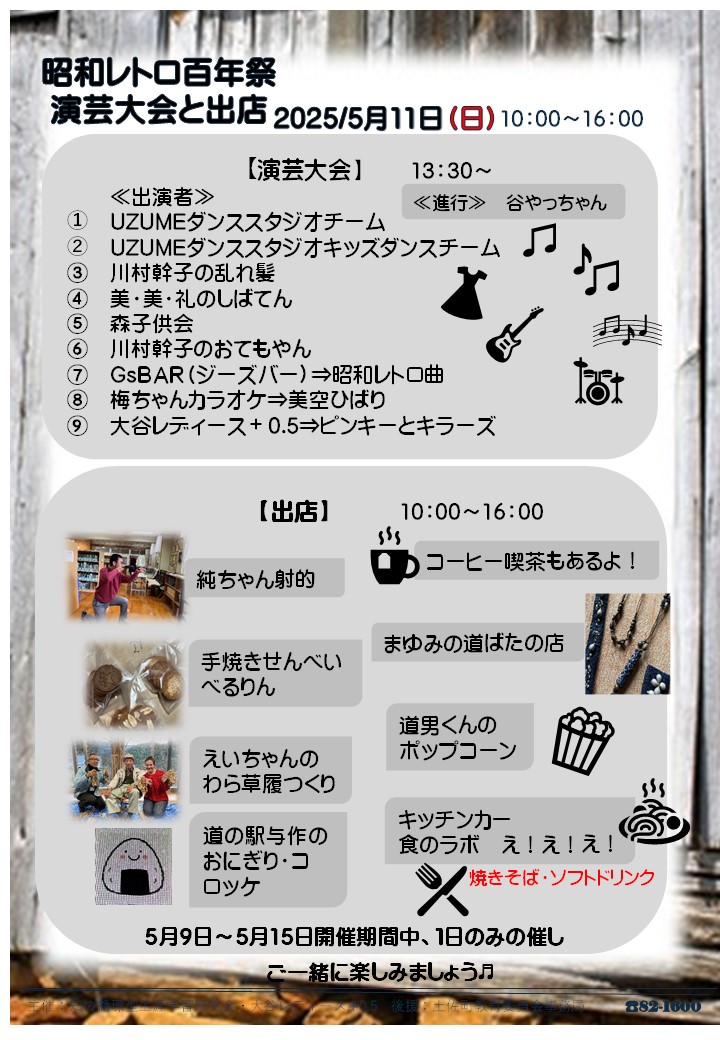

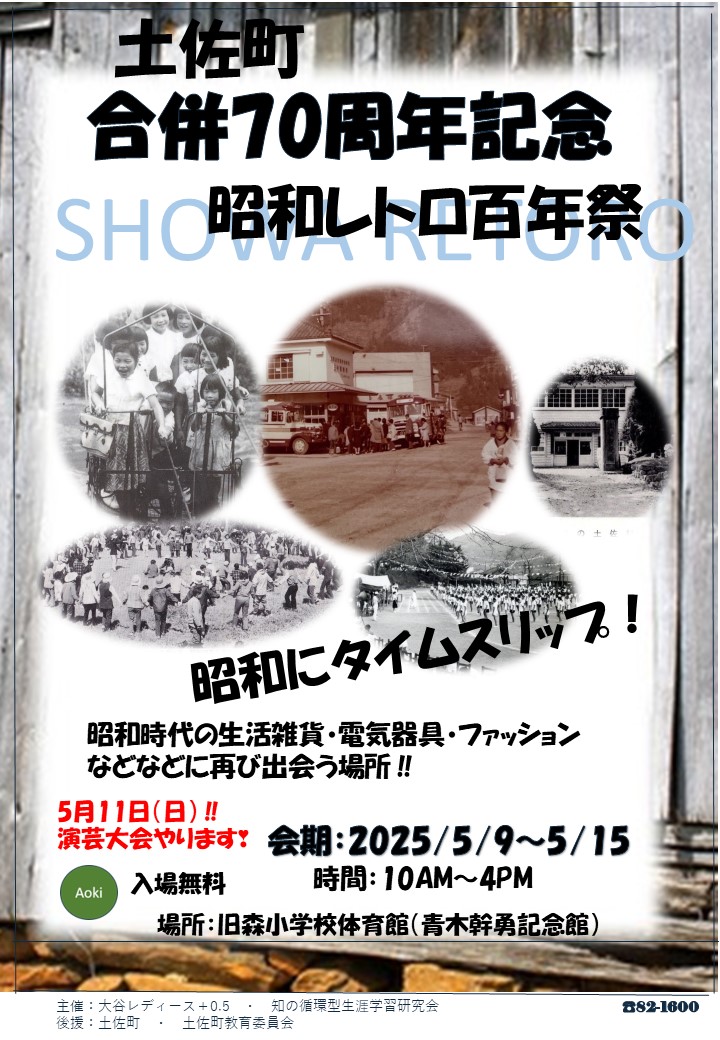

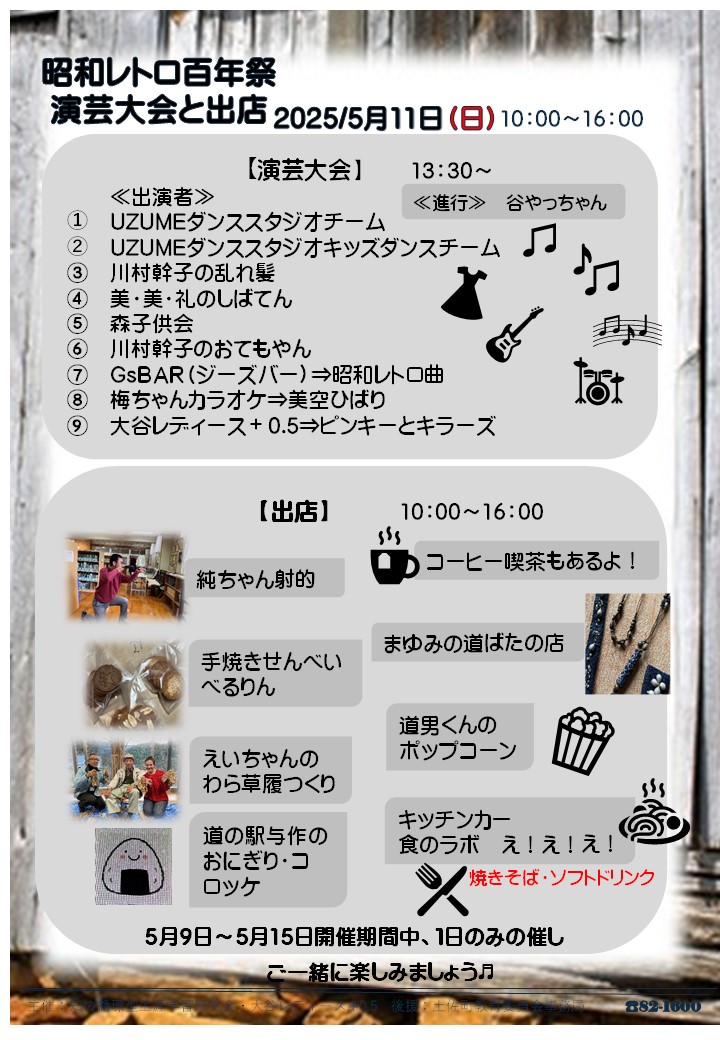

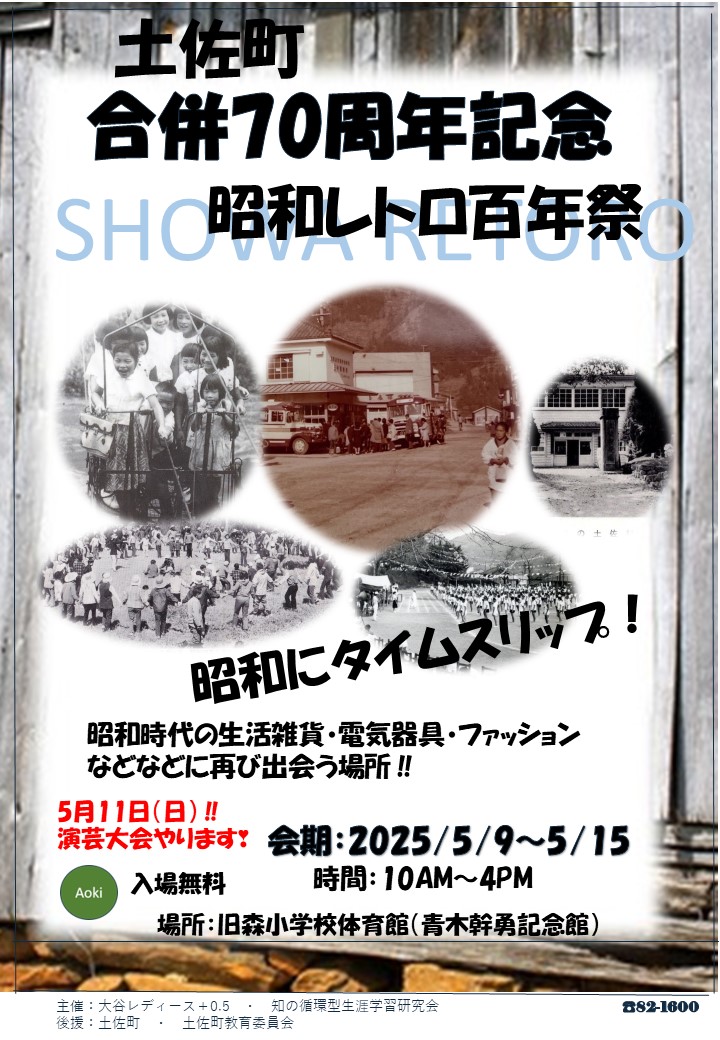

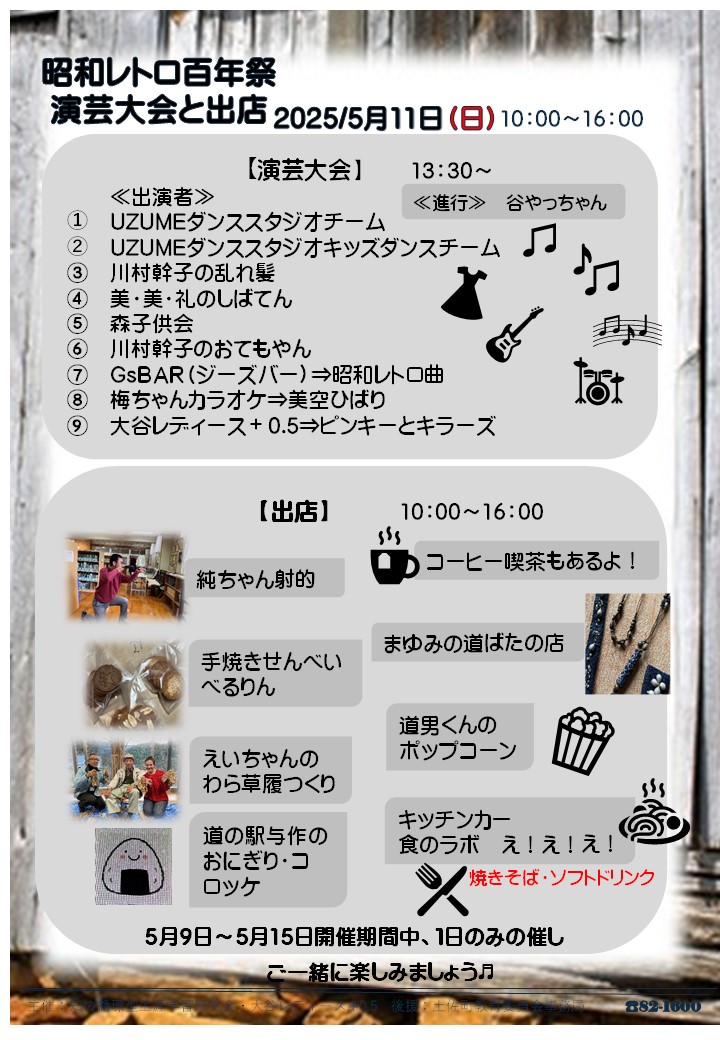

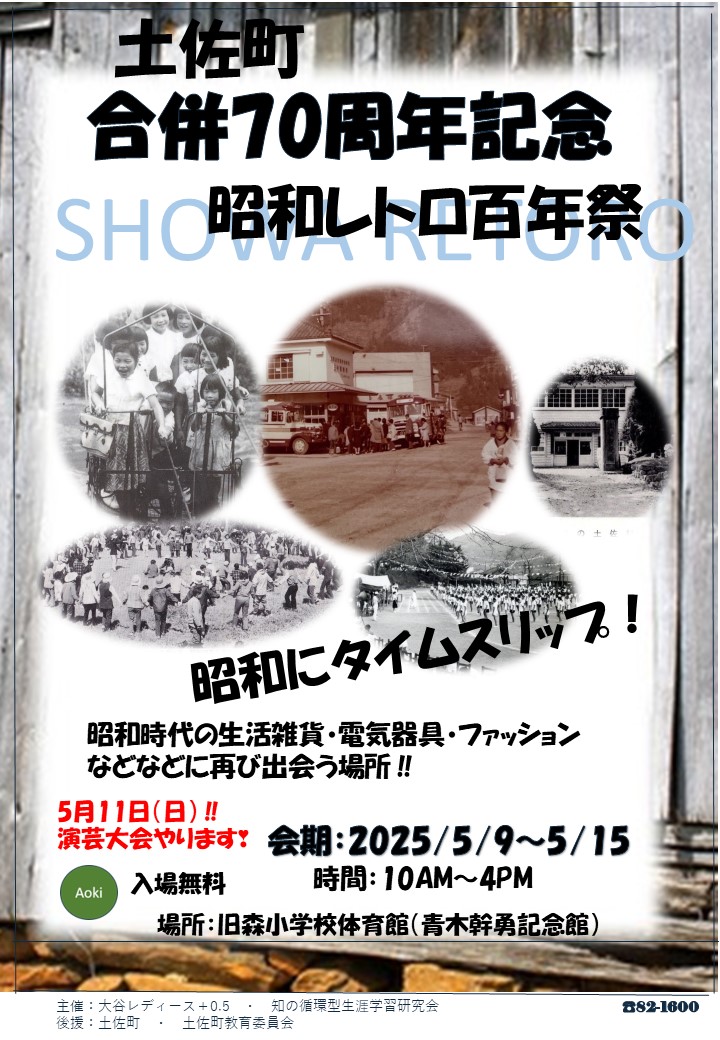

土佐町合併70周年を記念して、5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催中です。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!昔の新聞や雑誌も。

懐かしさが込み上げてくること、うけあいです!

明日までなので、まだ行っていない方はぜひお出かけください。

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

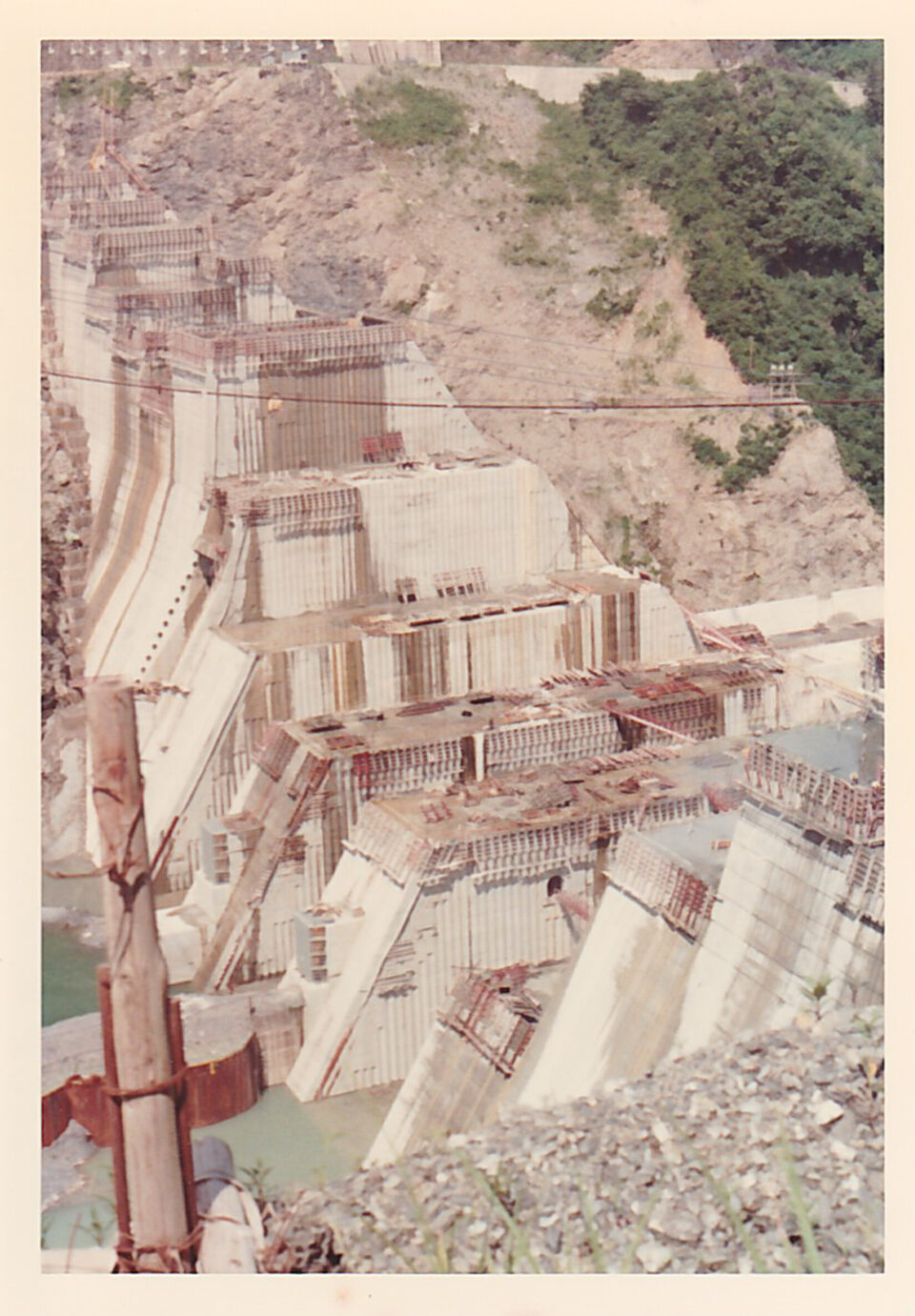

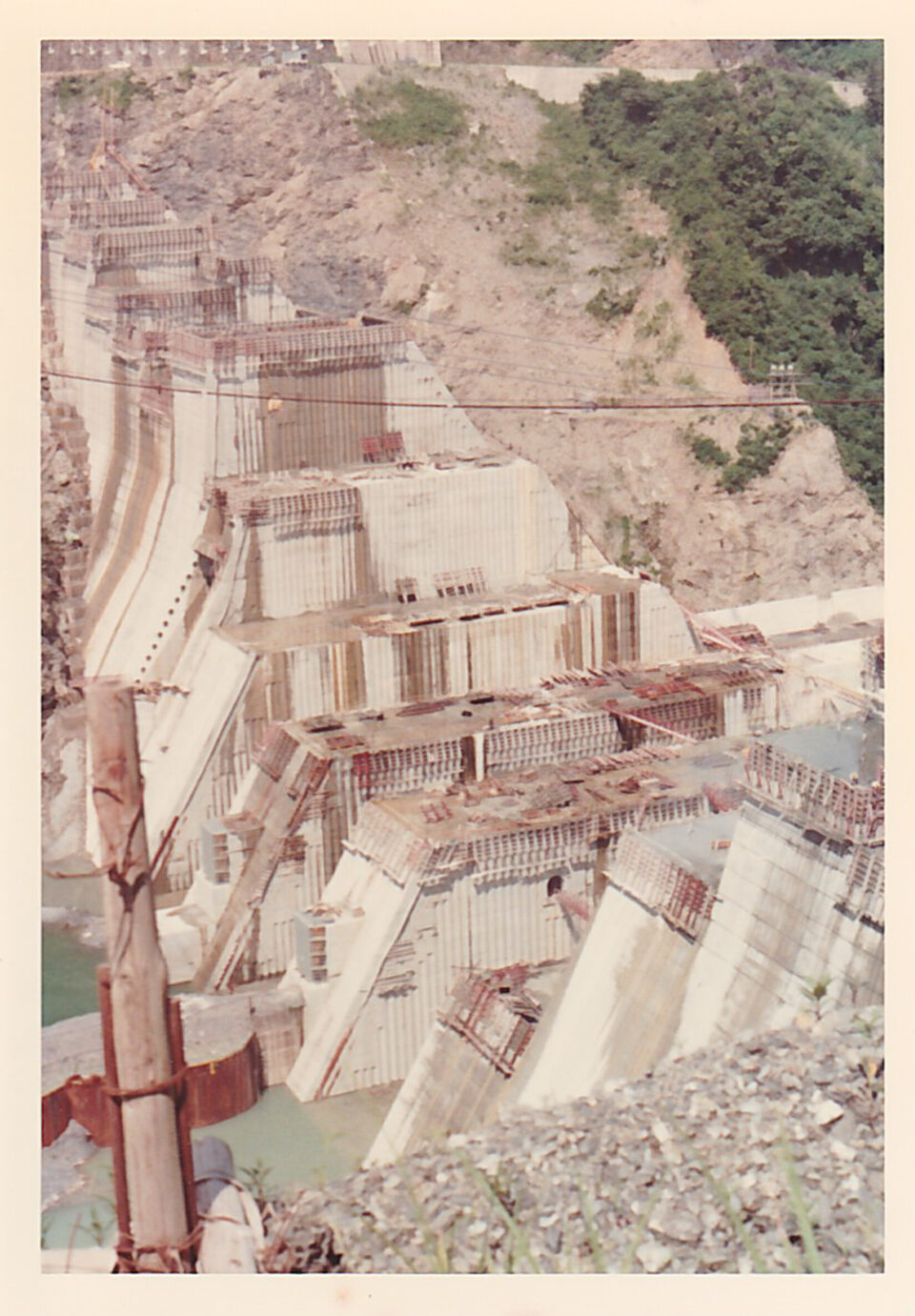

1973年に完成した早明浦ダムは「四国の水がめ」と呼ばれ、貯めた水は四国四県に送られ、使われています。

この写真は、早明浦ダム建設中の1枚です。

写真を見せてくれたのは山中直秋さん。「当時は山で仕事をしていたので、山へ向かう道の途中、ダム建設の日々の変化を見ていた」と話してくれました。

時は1970年頃。「通りかかった時、撮影したもんじゃないかな」とのこと。

山間に現れているコンクリートが生々しいですね。

ダムができる前、ダム建設地には人の暮らす集落がありました。当時の様子を知る人は年々高齢化しています。とさちょうものがたりでは当時を知る人の話を残すべく、「さめうらを記す」と題し、記事にしています(執筆者は石原透さん)。ぜひこちらも読んでいただけたらうれしいです。

土佐町合併70周年を記念して、5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催中です。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!昔の新聞や雑誌も。

懐かしさが込み上げてくること、うけあいです!

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

晴れ着を着て、ちょっとおすましして座る女の子。この二人、どこかで見たことがある…という人も多いのではないでしょうか?

左は、そう!青木幹勇記念館の田岡三代さん。当時10歳。右は三代さんの妹、当時7歳の西野内小代さん。

「一月一日の朝、晴れ着を着せてもらった時の写真。お正月には、母が必ず晴れ着を着せてくれて」「お正月でも近くの藤尾商店が雨戸を30センチくらい開けちょってくれて。お年玉をもらったら、駄菓子を買いに行くのが楽しみやったのよ」と小代さん。

お正月は子どもたちの方が早起き。新年のご馳走の準備で忙しく、まだ眠たいお母さんを起こして着せてもらったそうです。

写真を眺め、「あ、こんなこともあった」と小代さん。

家のすぐ近くに魚屋さんがあって、大晦日の日はお正月用のお刺身の皿鉢の配達に回って大忙し。大晦日の晩、「ちょっと魚屋さんにお刺身取りに行ってきて!」とお母さんに頼まれたことがあったそう。ちょうどその時、紅白歌合戦を見ている真っ最中で、「せっかく“ピンキーとキラーズ”が出てるのに!って思ったんよ」

小代さんは笑いながら、懐かしそうに話してくれました。

それはもしかしたら、どうということはない出来事だったのかもしれません。でも大抵、いつも懐かしく思い出すのは、こういった「普通の」ことだったりします。

1枚の写真が運んでくる思い出は、案外たくさんあるのです。

土佐町合併70周年を記念して、本日5月9日から15日まで、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催されます。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!皆さま、ぜひお出かけください。

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

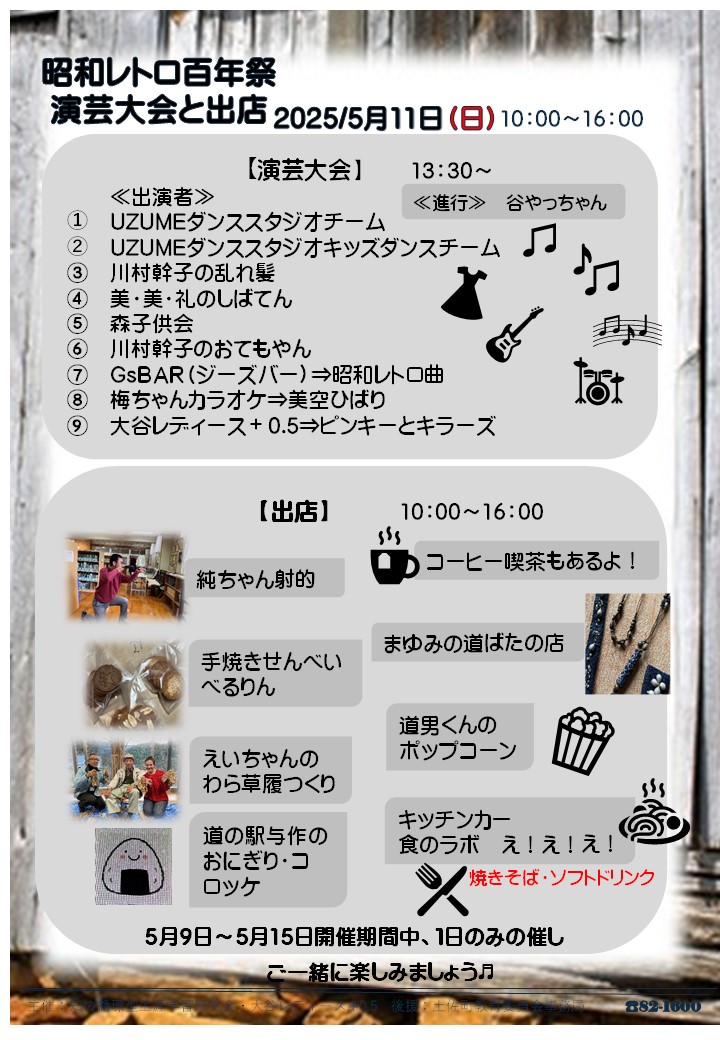

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00 *11日(日)は演芸大会、出店あります!

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

毎年7月の最終土曜日に開催される、中島観音夏の大祭。「十七夜」と呼ばれ、約300年の歴史があると言われています。

時は1973(昭和48)年。その十七夜の日、土佐町田井地区の青年団が、中島観音堂の下の通りでよさこいを踊っている写真です。

「当時、町に住んでいる若いもんが主となって活動していく青年団があったんよ」

写真を見せてくれた山中直秋さんが話してくれました。

当時、町内各地に3つの青年団があり、それぞれに呼び名があったとか。(3つ以上あったかもしれない、とのこと)

・田井地区…いなか青年団

・森地区…こっぱ青年団

・地蔵寺地区…地蔵寺青年学級

この写真は「いなか青年団」の皆さん。写真右、青いハッピをきた男性が当時23歳の山中直秋さんです。

右後方に写っているバスは「多分、音楽でも鳴らしとったんじゃないろうか?」とのこと。鳴子の響く音やにぎやかな声も聞こえてきそうですね!

土佐町合併70周年を記念して、5月9日〜15日、旧森小学校(青木幹勇記念館)で「昭和レトロ百年祭」が開催されます。

今回紹介した写真のように、昭和の懐かしい写真や生活雑貨、懐かしの電気製品やファッションの数々が勢揃い!ただいま絶賛準備中です!皆さま、ぜひお出かけください。

土佐町合併70周年記念 「昭和レトロ百年祭」

日時:2025年5月9日〜15日 10:00~16:00 *11日(日)は演芸大会、出店あります!

場所:旧森小学校(青木幹勇記念館)入場無料

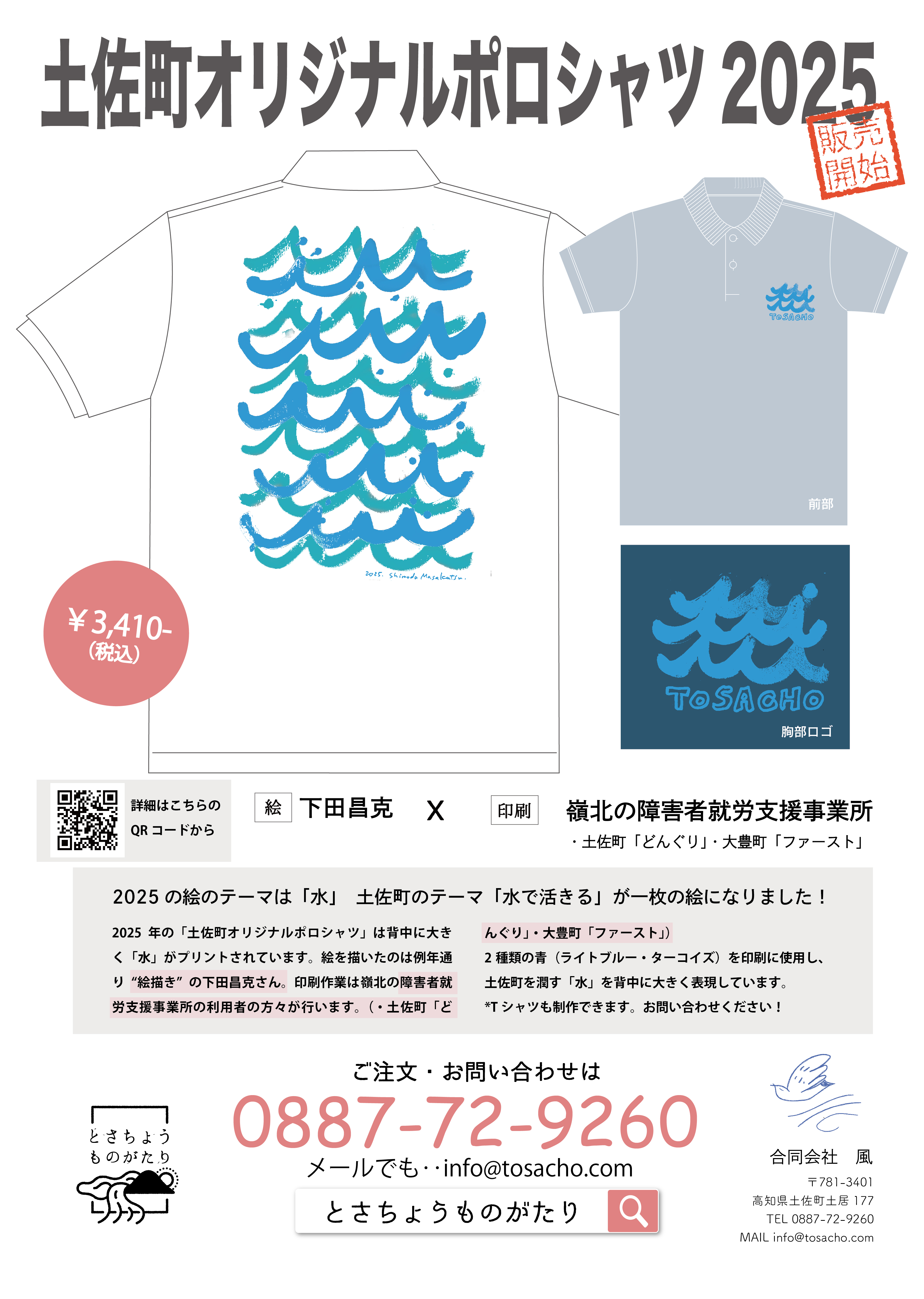

2025年4月18日、土佐町オリジナルポロシャツ2025の制作についての記事が掲載されました。

高知新聞嶺北支局の川嶋幹鷹さんが取材に来てくださいました。

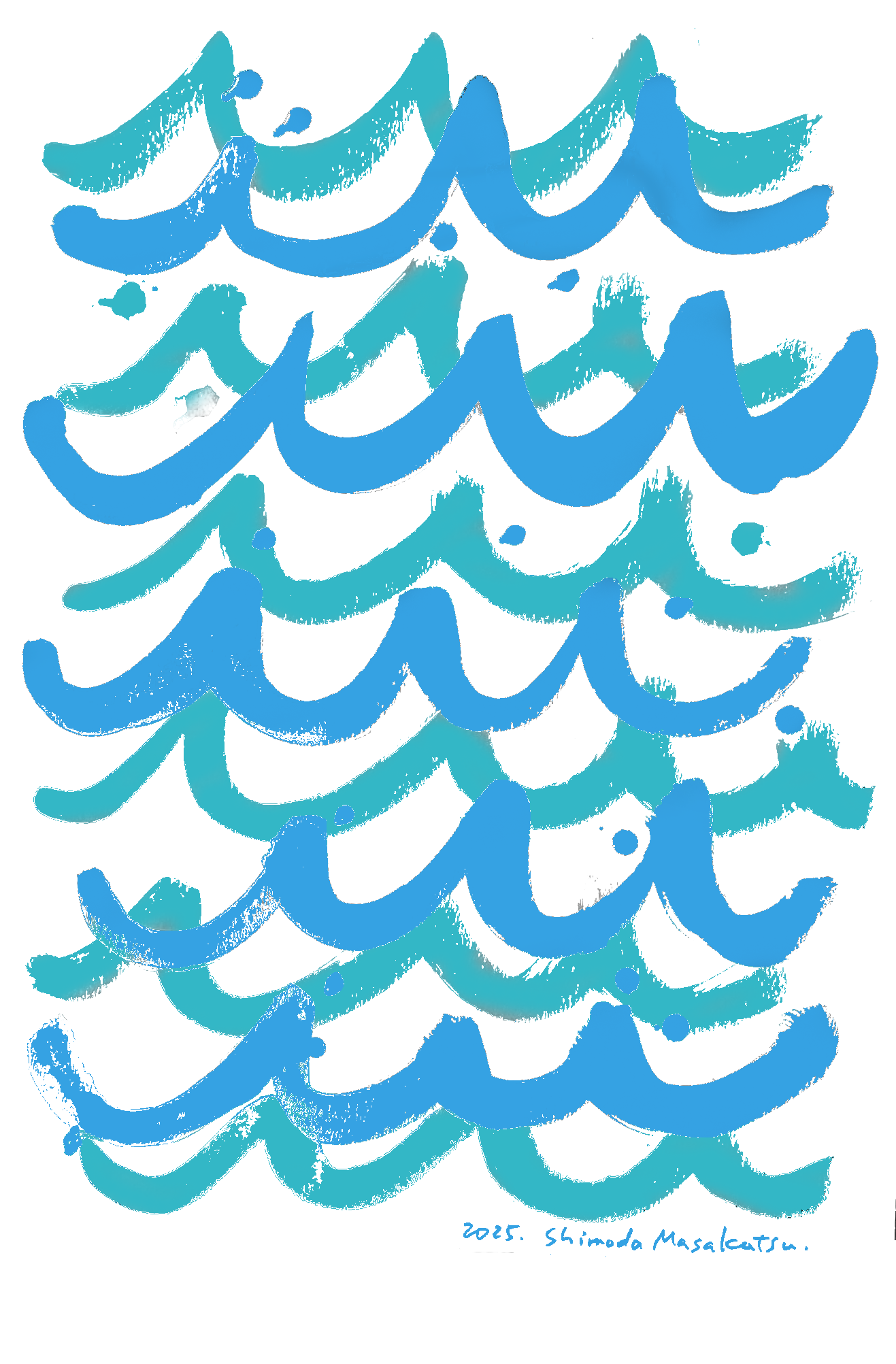

土佐町は「水で活きる」という言葉を掲げ、山の恵みである水を大切にしてきました。その「水」が2025年のオリジナルデザインです。

ライトブルーとターコイズで印刷するデザインは、とても爽やか!

取材日、土佐町の就労継続支援B型事業所のどんぐりのメンバーさんである石川寿光さんと川井希保さんが、一枚ずつ丁寧に手で印刷してくれました。

昨年はオリジナルポロシャツの制作をお休みしました。「なんで作らなかったの?」「作ってほしい。わたしゃ、毎年楽しみにしてるのに」と、町の方が声をかけてくれることが度々ありました。その声がどんなに嬉しかったか!

声をかけてくれた方に「今年は作ります!」とチラシを手渡すと、とても喜んでくださって、早速ご注文をいただきました。町の皆さんに背中を押されるように、現在どんどん制作中です。

新聞掲載後、高知市や大月町の方からもお問い合わせやご注文をいただきました。ありがたいことです。色々な場所で、「水」を背中にまとった方と出会えることがとても楽しみです!

今年は「水」がテーマ

カラーは4色・Tシャツのご注文も承ります

昨年は一休みしましたが、春なので今年も販売開始です!

*このページの下部からも直接ご注文できます

とさちょうものがたり(合同会社 風)から”土佐町オリジナルポロシャツ2025”販売開始のお知らせです。

土佐町のこの取り組みももう8年目。毎年ご購入いただいている町の住民の皆さま、いつもありがとうございます。

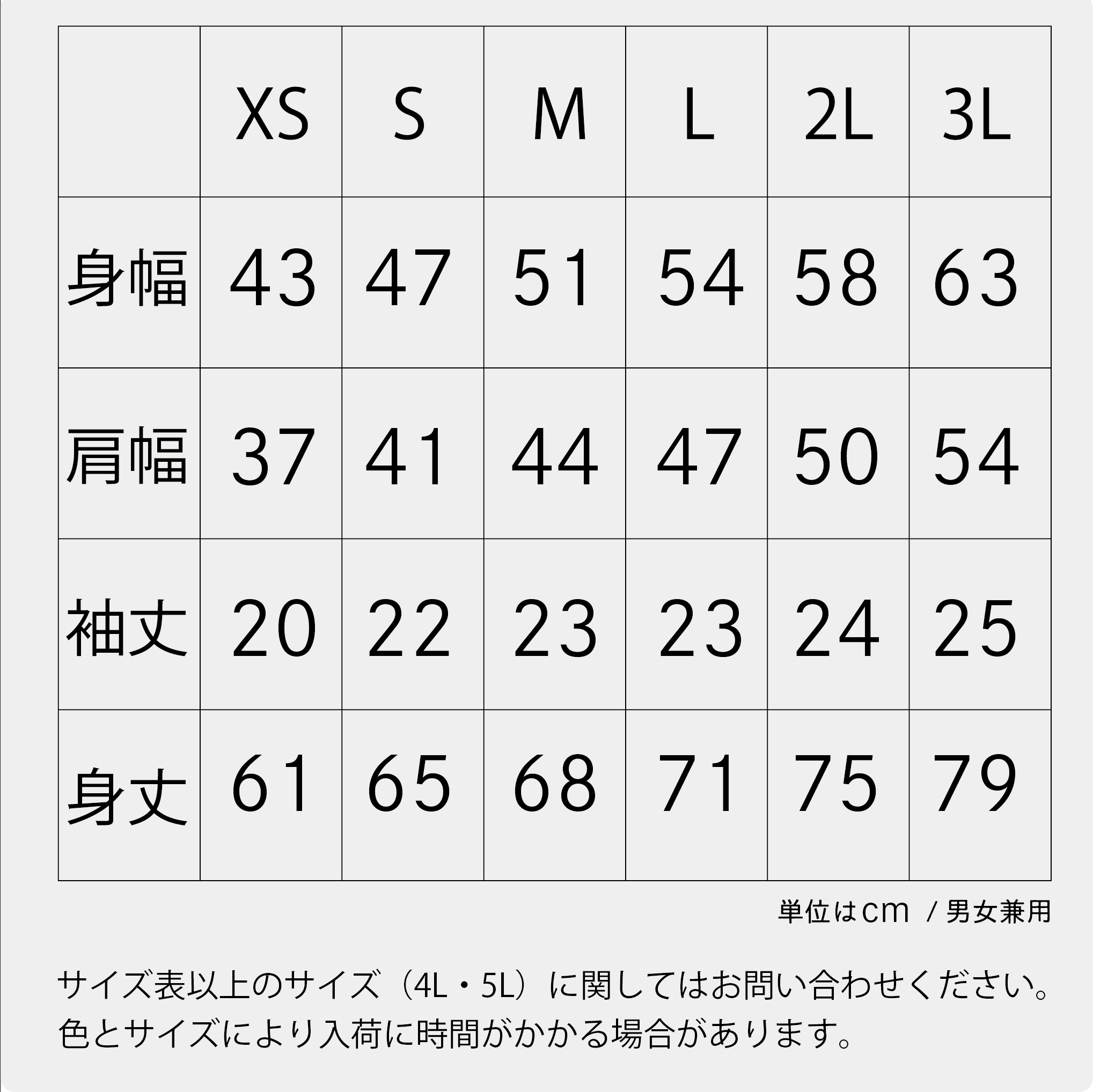

原材料の高騰や諸経費の値上がりなどの理由で、この春からシルクスクリーンの商品の価格改定をさせていただいています。ポロシャツ・Tシャツ(XS~2Lサイズ)は、3,410円(税込)になります。

どうぞよろしくお願いいたします。

今年の背中の絵は土佐町の合言葉「水で活きる」から、水をテーマにしました。

原画はもちろん、土佐町の絵本「ろいろい」を描いてくれた“絵描き”の下田昌克さんの手によるもの。

下田昌克さん

ライトブルーとターコイズという2種類の「青」を使って、土佐町が大切にしている「水」を表現しています。

いつもすぐそばにある、水。

山からの水、一滴ずつが清らかな流れとなっていきます。

このポロシャツから、土佐町の水の美しさが伝わればうれしいです。

この投稿をInstagramで見る

印刷を担当するのは、嶺北の障害者就労支援事業所の利用者さんたち。

土佐町のどんぐり・大豊町のファースト。シルクスクリーン印刷で、手作業で一枚一枚印刷します。

この取り組みが始まってもう8年。

その間ずっと同じメンバーでやってきたこの事業、彼らの腕前はもう熟練した職人さんのようになっています。

この商品の売り上げから、賃金・工賃がお支払いされます。

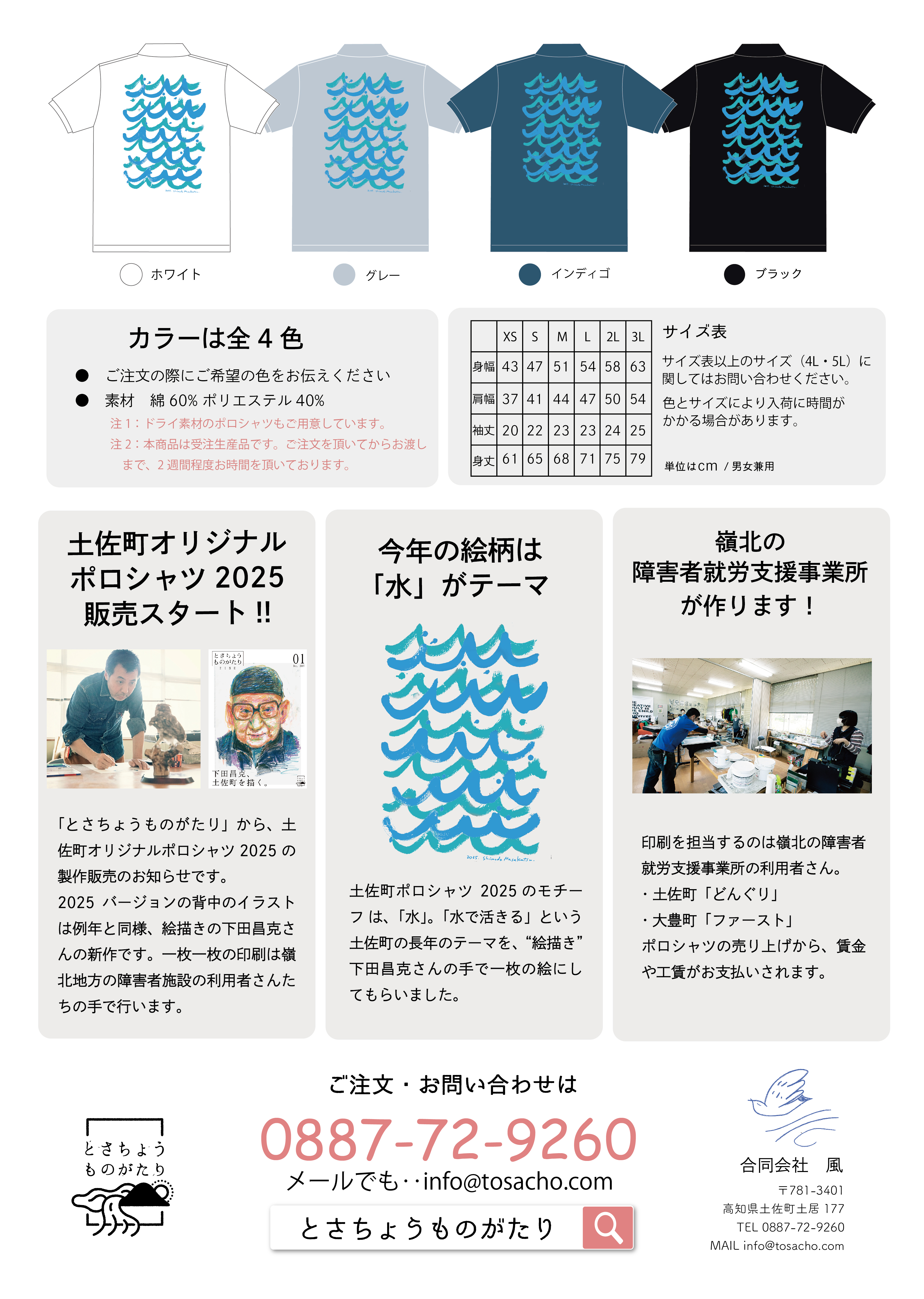

カラーはホワイト・グレー・インディゴ・ブラックの4色です。

*3L〜5Lサイズは価格が異なります。

・3L 3,520円(税込)

・4L 3,740円(税込)

・5L 3,850円(税込)

ポロシャツだけでなく、Tシャツの発注も承ります。ご注文の際に「Tシャツ」「コットンまたはドライ」をお伝えください。

Tシャツのお取扱いサイズは、

・コットン100%、4Lまで

・ポリエステル100%、5Lまで

となります。

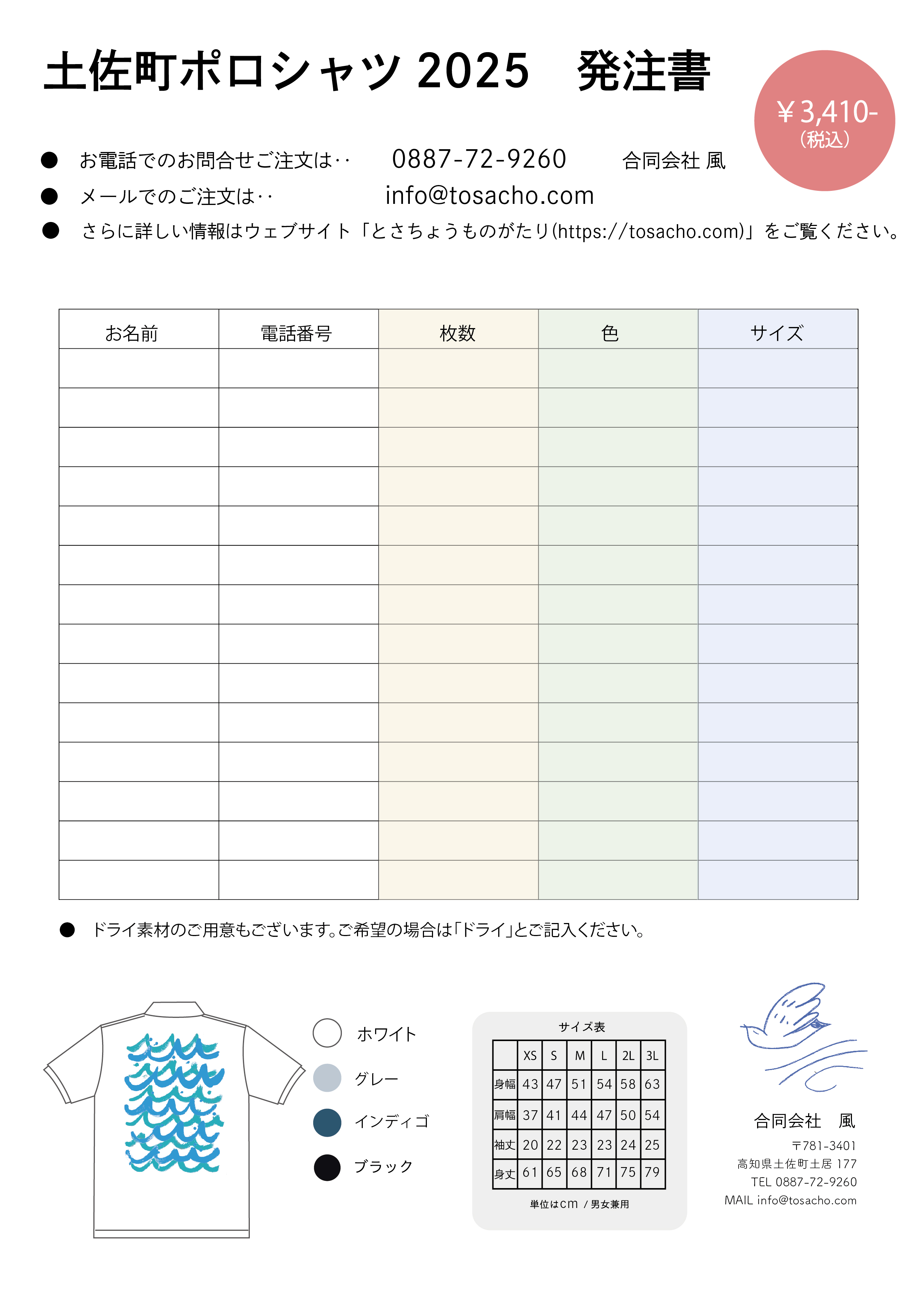

以下はポスター・発注書です。発注書は、団体・複数人でご注文いただく場合に、ご自由にお使いいただければありがたいです。

ご注文・お見積もり・お問い合わせは

E-mail: info@tosacho.com

今年もたくさんの方々からのご注文をお待ちしております!

以下のご注文フォームからも注文できますのでご利用ください。

ポロシャツの素材は2種類、

・コットン(綿60%,ポリエステル40%の混合生地)

・ポリエステル100%

になります。

Tシャツをご希望のお客様は、備考欄に「Tシャツ」とご記入ください。

Tシャツの素材も2種類、

・コットン(綿100%)

・ポリエステル100%

です。