昭和19年9月21日、フィリピンマニラ湾。

18歳だった筒井政利さんは、商船を護衛するため駆逐艦皐月(さつき)に乗っていた。上空からの爆音、弾が頭上でひっきりなしに飛び交う。アメリカの艦載機グラマンの大艦隊が襲いかかってきた。

赤い光。

白い光。

5発に1発は閃光弾。あたりを明るく照らしながら弾が次々と飛び込んで来る。機関銃の先が真っ赤に焼けるのを見ながら筒井さんは25ミリの機関銃で必死に撃ち返す。

パン!!!

誰かに顔を殴られたのかと思った。痛みは感じなかったが突然目が見えなくなった。顔中が血で真っ赤に染まっていった。

「筒井はダメだ」。

その言葉を聞いて、筒井さんは気を失った。

筒井政利さん。現在92歳、土佐町地蔵寺地区に住んでいる。

筒井さんと私が初めて会ったきっかけは「弓矢」だった。

その弓矢は竹でできていて、ビュン!と音が聞こえるほどよく飛び、子どもたちが嬉しそうに矢を放っていた。

弓矢は誰かが作ったもののようで、矢の先は危なくないように布が巻いてあり中に綿が丸く詰めてあった。縦に細く割った竹の両端は切り込みが入っていて、互いの溝に食い込ませるように紐がぎゅっと結ばれ、弓はしなやかに曲がっていた。

遊ぶ子どもたちを優しいまなざしで見つめている人がいた。

その人に弓矢を作った人は誰なのかと尋ねると、「あ、私です」。

そう答えた人が筒井さんだった。

それから筒井さんは毎年夏のてづくり市に来て、子どもたちに弓矢の作り方を教えてくれるようになった。筒井さんはいつも二つ返事で引き受けてくれる。

その筒井さんが戦争から帰って来た人なのだと誰かから聞いた。

あの穏やかなまなざしで、何を見て何を感じて来たのだろう。

話を聞きたくて、筒井さんの家を訪れた。

見晴らしの良い高台に筒井さんの家はある。

春らしい日差しに包まれて、家の下の田んぼの脇に植えてある梅の木が白いつぼみをつけていた。

筒井さんは奥さんの重子さんとにこやかに迎えてくれた。

筒井さんが16歳の時だった。

「長男は家で精を出さんといかんけんど、次男はいずれ軍隊に入らんといかんけに。できりゃあ早く入った方がええ。」と学校の先生に言われ、筒井さんは自ら志願して海軍に入った。

在籍していた青年学校のクラスには10数人いて、軍隊へ志願したのは3人。

3人のうちの一人は飛行兵、特攻隊だった。

もう一人は機関兵、その人も死んだ。

生き残ったのは筒井さんだけ。

筒井さんに、なぜ海軍を選んだのかを聞いた。

「セーラー服がかっこがいいけね。」

当時は仕事がなく、兵隊になることが一つの仕事のようにも考えられていた。

兵隊には海軍、空軍、陸軍などがあって自分で選ぶことができたのだそうだ。

その「仕事」でたくさんの命が失われた。

筒井さん18歳。最後の写真と思い、佐世保の写真館で撮影した。

昭和17年9月、筒井さんは大杉駅(土佐町の中心地から車で30分の最寄駅)から汽車に乗り、海軍の教育を受けるために佐世保へ向かった。一年間、陸で鉄砲をかつぎ、船の甲板を洗い、大砲の油をさし、放水訓練をした。

「行ってからびっくりした。『いらんとこ来た、これはしもうた。』と思った。

棒で叩かれてぎっちりやられた。一人何か悪いことしたら、全員で制裁を受けた。

船で酔うたなんておおごと。『たるんじゅう、全員集まれ!』って言われて甲板に整列させられて文句言われて、叩かれて…。『はように戦争で死んだほうがずっとまし』と思ったね。叩かれてジュクジュク血が出て、えずかったね。

絶対命令は従わなければいかんいうてね。

夜、望遠鏡で見るろ。若いもんはね、眠たくて寝ゆうろ、艦長が来て叩かれる。厳しかったね。

一回入ったらやめられない。やめるなんて国賊よ。おおごと。殺されるよ。」

筒井さんの口調が早まり声が大きくなる。

筒井さんは立ち上がって棚の上に置いてある箱を取り、蓋を開けた。箱には古い写真や地図が入っていて、中から一枚の写真を取り出し机に置いた。

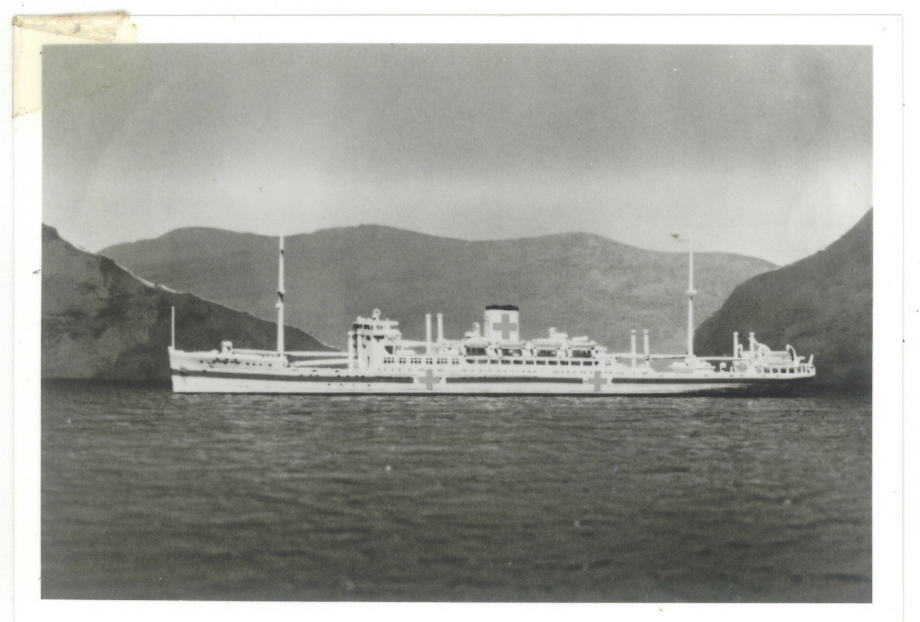

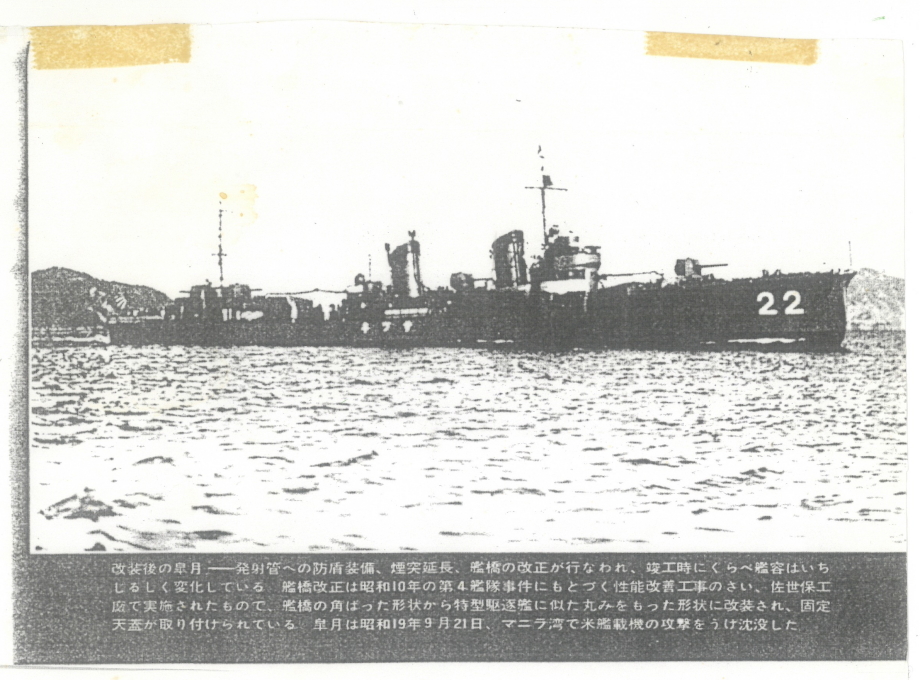

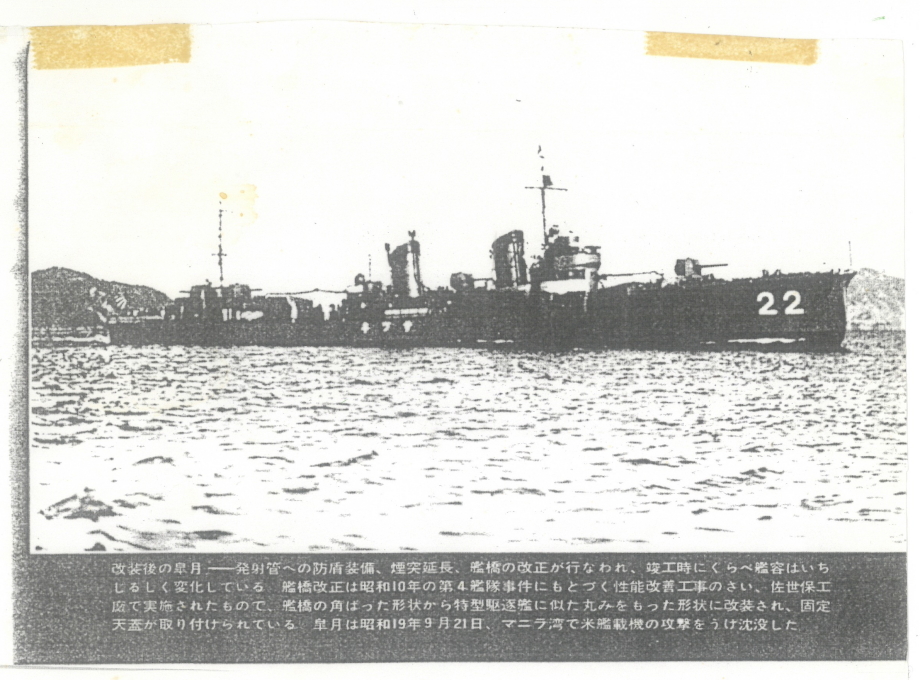

「これがぼくが乗ってた船。駆逐艦皐月(さつき)、1800トンで80人くらい乗る。昭和19年、18歳の時じゃった。マニラ湾で米戦艦の攻撃を受けて沈没した。僕はそれに乗ってて怪我をした。」

駆逐艦皐月。船の真ん中に白い文字で「サツキ」と書いてある。

筒井さんが広げた世界地図には、筒井さんが船で回った島々が丸で囲まれ、島の名前が筒井さんの字で書き込まれていた。

筒井さんの指が島々を順番にたどりながら、記憶もたどっていく。

ラバウル、ブーゲルビル、クェゼリン…。

聞いたことのある島々がそこにある。

島の名前が記された紙の地図は、筒井さんの現実だった。

「広島の呉から商船を護衛しながら硫黄島を経由して、サイパン、グアム、クェゼリン、ミッドウェーへ行った。

武器弾薬を下ろして、また日本の港へ帰る。島づたいにマニラ、シンガポール、ラバウル、ブーゲルビル島…、ここまで行った。弾薬や物資を送らんと…。各島には日本の兵隊がいっぱいおるんじゃけ。

輸送して兵隊たちをおろして、また帰ってきて、また積んで、またほうぼうへ行って…。食べ物や武器、弾薬を持っていかんと。戦争しゆうんじゃけね、弾がないと撃てなあね。」

武器や弾薬を積んでいる商船を駆逐艦4隻(そのうちの1つが筒井さんが乗っている皐月)で囲み、ぐるぐると回りながら進み商船を守る。

船の甲板から筒井さんが常に気を配っていたのは「潜水艦」の存在だ。

「潜水艦というのは一番めんどい。船の底を来よってよね、1メートルばぁ潜望鏡を出して、見つけたら魚雷を撃っちょいて、ぞうっと引っ込む。ぐっううう、ずうううっときて、当たったらもう防ぎようがない。当たったら船が半分に切れるね。

海は広いけね、どこから潜水艦が来るかわからんのよ。

潜水艦は100メートルくらいはあるんじゃないろうか。

光ってる潜望鏡を見つけたら、弾を込めて撃つ。「らいせき」いうてね、潜水艦のスクリューが舞い戻って来るろ、泡がバーっとなる。それを見つけたら『面舵いっぱーい!』ってこう返す。避けるのよ。はよう見つけたらよけれるのよ。

全速で30キロばぁ行くけね、300メートル奥で見つけたらよけれるね。100メートルじゃ間に合わない。」

そこまで話して、筒井さんはふぅ、と小さくため息をついた。

そして思い出したように言った。

「お茶でも飲むかね?」

その声で我に帰る。

筒井さんは席を立ち、戸棚から出した羊羹やおせんべいを机に置いてくれた。

ふと窓の外を見るともう春を迎えた山々がそこにあり、小鳥の鳴き声が聞こえてくる。

75年前もこんな風景だったのだろうか。

筒井さんはこの家から戦争に行ったのだ。

(後編に続く)