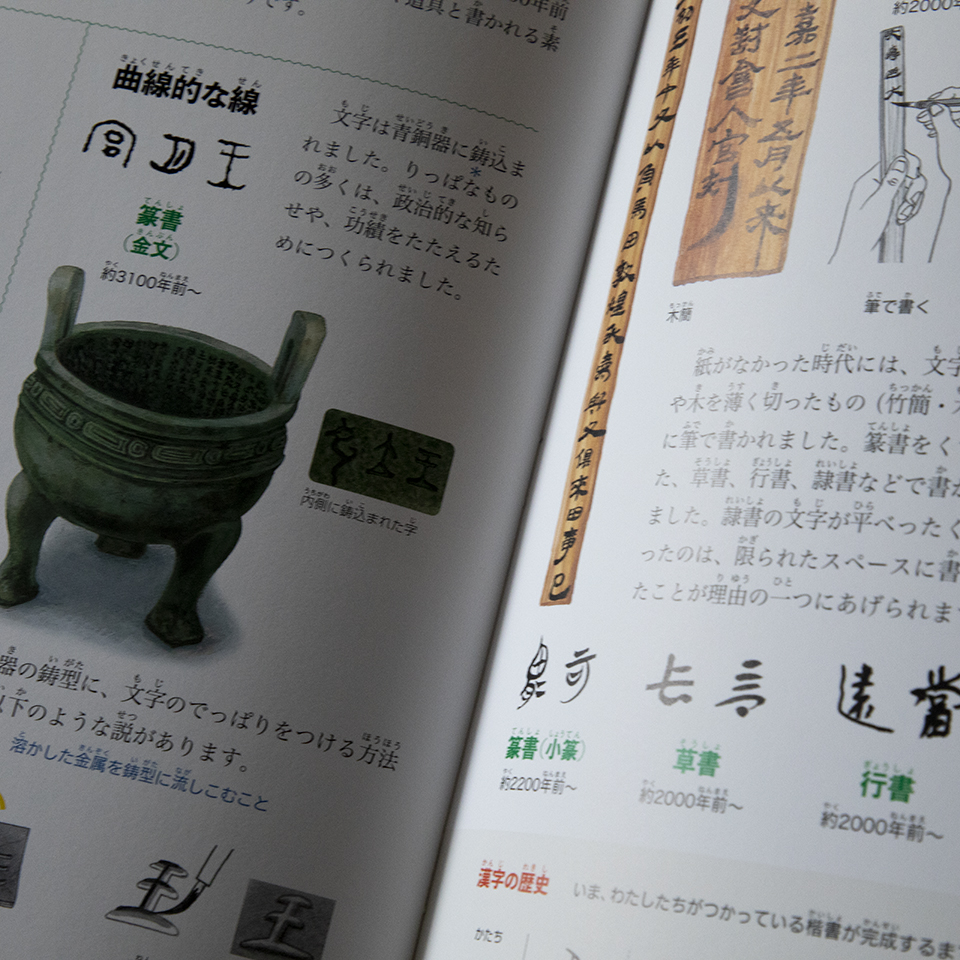

「字はうつくしい」 井原奈津子 福音館書店

先日、土佐町小中学校で英語を教えているエヴァンさんと話す機会がありました。

「昨日の夜、部屋にこれが出たんだよ!」エヴァンさんが見せてくれたのはムカデの写真!

どうやって捕まえたらいいのか聞かれたので「火挟で挟んで、油を入れた瓶に突っ込む」と伝え、さらにムカデが出なくなるおまじないも教えました。

紙に「茶」という漢字を書き、上下逆さまにして壁に貼るという非科学的なおまじないです。(調べてみると「ムカデはお茶が嫌いで、「茶」の文字を逆さにして貼っておくとお茶がこぼれるから、そこにはムカデが入ってこない」という説があるそう)

「 Amazing!」とエヴァンさん。英語圏で生まれ育ったエヴァンさんにとって漢字はとても興味深く、面白く、美しいものとして見えるようです。そして「書き順や何通りもある読み方が難しいんだ」とも。

この本には手で書いた色々な種類の文字が出てきます。漢字、ひらがな、カタカナ…。同じ文字でも書いた人によって文字の佇まいが違います。文字を通してその人の人柄まで伝わってくるような。懐かしい人や大切な人に手紙を書きたくなってきます。

エヴァンさんも筆を持ち「茶」と書きました。実に味わい深い文字。きっと、もう二度とムカデは出なくなるはずです。

2つ並んだ「茶」の文字。アメリカで生まれ育ったエヴァンさんとここ土佐町で出会えた不思議とご縁を感じました。