休みの日、何気なくラジオをつけると、国語辞典の解説文を読み比べるという番組をしていた。これは面白いぞ、とボリュームをあげて聞き入り「明解さんは例文がユニークと評判だったな」とか「広辞苑はさすがの手堅さだ」と楽しく拝聴した。

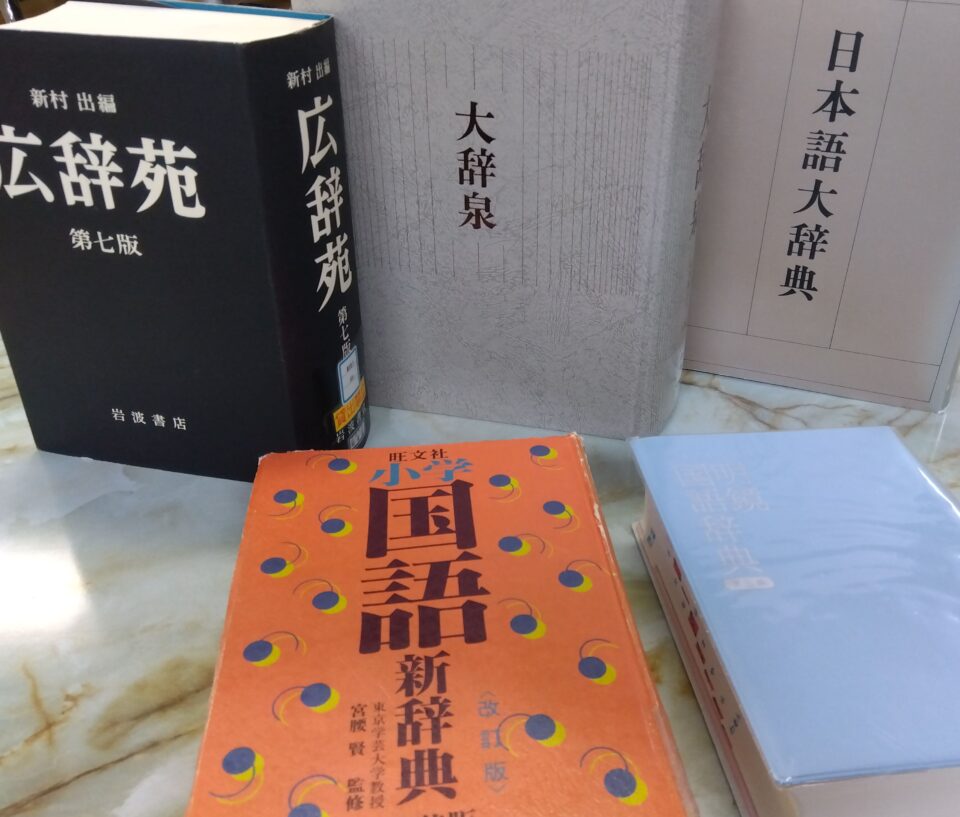

そういえば勤めている図書館の利用者から「国語辞典が複数あるのが良いですね」と褒めていただいたことがある。図書館としては当然のことなのだが、嬉しい感想だった。

言葉の意味を調べるとき、どの辞書で調べるかは重要だ。できれば数冊読み比べて、一番自分にフィットする解説文を見つけてほしい。

例えば「あ」。どの国語辞典でも最初に出てくる言葉だがⅯ国語辞典では「驚いたり感動したりした時などに発する語。あっ。」とちょっと楽しいが、N大辞典では「五十音図あ行第一の仮名」とそっけない。

漢字の「石」だって「いし」と読めばそのものずばり stone の石だが「こく」と読めば尺貫法で体積を表し、あるいは大名や武家の知行高を現す単位ともなる。

国語辞典を題材にした書籍には、三浦しをんの小説『舟を編む』(光文社)や「言海」を編纂した大槻文彦の伝記『言葉の海へ』(洋泉社)、『日本国語大辞典』初版と第二版編集委員会を支えた松井栄一の著作に第二版編集長・佐藤宏の解説を加えた『50万語を編む』(小学館)などがある。

摩訶不思議で一筋縄ではとらえきれない言葉の世界に棲む彼ら姿はとても魅力的で、憧れずにはいられない。願わくば私も言の葉の森に棲みたいのだが、まだまだその資格は得られそうにない。