図書館司書としてかれこれ25年ほど働いてきた。司書こそ天職だと思っているが、この職に至るまでには公務員、タウン誌の編集者、映画館のもぎりなど様々な仕事についてきた。その中で7年ほど経験した作家秘書は、ちょっと珍しい職歴かもしれない。

作家氷室冴子さんとは、講演会講師として高知にお招きしたことがきっかけで親しくなった。ある日「ファンレターのあて名書きのアルバイトをしない?」と持ち掛けられ、高知にいても間に合う仕事を手伝うようになった。ほどなくして出版社からの原稿やインタビュー依頼の返答、スケジュール調整もアルバイト業務に含まれるようになり、気がつけば“遠隔地秘書”に格上げ(?)されていた。

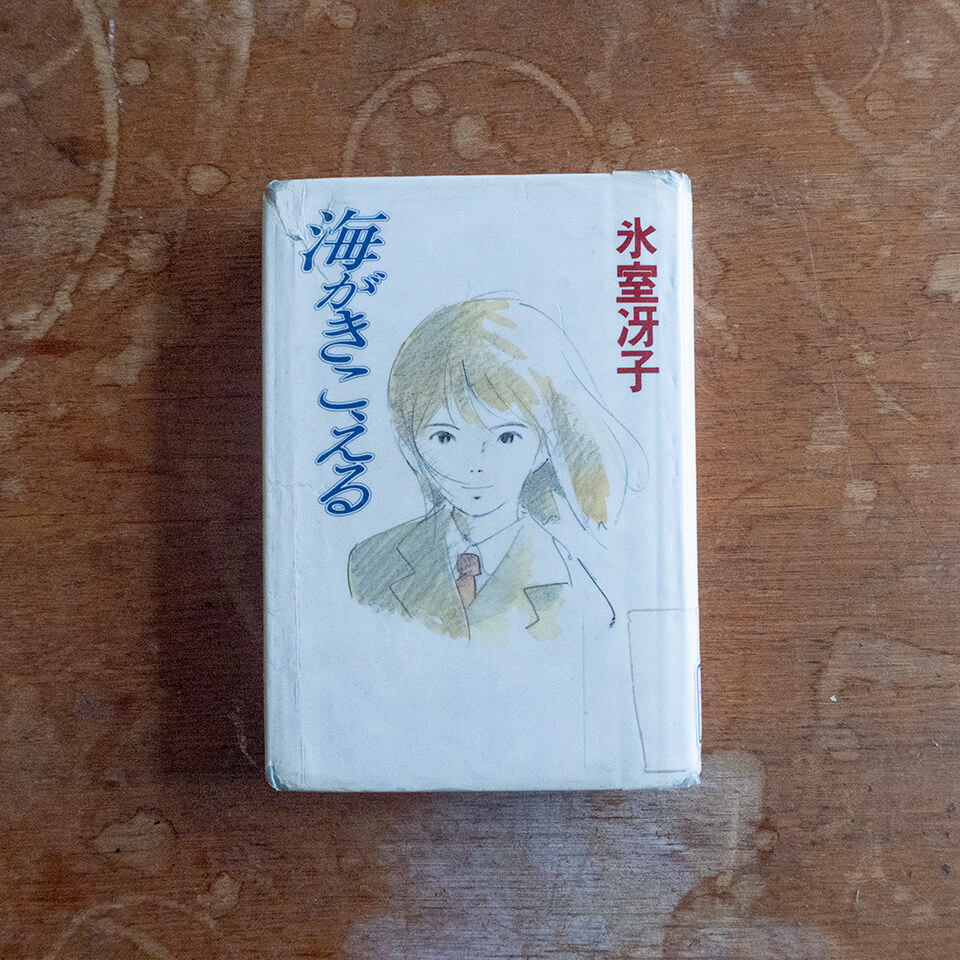

遠隔地秘書時代のメインの仕事はなんといっても、高知を舞台とした青春小説「海がきこえる」に関わるものだった。月刊誌に連載するにあたっての下準備やロケハンの同行。連載が始まれば標準語で話す主人公たちの会話を土佐弁に変換して送り返した。まだパソコンやメールは普及しておらず、FAXで送信されてくる原稿を正座して待っていたのは懐かしい思い出だ。

「海がきこえる」を書き始める時、この作品では主人公たちの思いを具体的な言葉ではなく、情景を積み上げていくことで表現してみようと思っているんだ、と言っていた氷室さん。人気作家としての実績に甘んじず、作品ごとにクリアするテーマを自分に課し、表現の幅を広げ、多様な文体を獲得しようと挑戦する姿に「ああ、この人は本当に作家なのだ」と思ったことだった。

約2年にわたって連載された物語が単行本としてまとめられる頃には、上京して身近に仕事をするようになっていた。小説『海がきこえる』は幅広い層から支持を得たこと、また担当編集者の尽力もあり、テレビアニメーションやドラマ化された。そのテレビアニメーション版がこの夏、32年ぶりに全国でリバイバル上映されることになった。テレビアニメーションは氷室さんや編集者たちと一緒に見たのだが、その時はあれこれほか事に気を取られ、作品をゆっくり楽しむ余裕はなかった。今回は何のしがらみもなく鑑賞したのだが、作品世界に浸って楽しむ余裕は、やはりなかった。高知の風景をバックに話す拓や里伽子の声を聴きながら、氷室さんのことが次から次へと思い出された。どうしてここに氷室さんがいないのだろう、いないなんて間違っている、とそんなことを思っているうちに上映が終わっていた。

亡くなってから17年も経てば氷室さんの小説は書店の店頭には並ばず、図書館では書庫にしまわれているかもしれない。けれども氷室冴子の小説はどの時代の人が読んでも腑に落ち納得する、普遍的な世界を描き出しており、決して古びることのない作品だと思う。今回のリバイバル上映がきっかけとなり、氷室冴子の小説やエッセイを手に取る読者が増えることを願ってやまない。