へごながあ のけちょいて えいがばあ やらにゃあいかんで

【意味】かたちが良くないのはどけておいて 良いのをあげなさい

著者名

記事タイトル

掲載開始日

皆さんこんにちは。健康スタジオ百歳製造所の林利生太です。

この前、近所を散歩していたら、近所の柿がゴロゴロ転がってたんですよ。

「お、今年は多いなぁ〜」と思って近づいたら、カメムシも一緒に集会してました。

柿の甘い匂いとカメムシの主張強めな香りが混ざって、なんとも言えない朝でした。

秋って、いい匂いとそうでもない匂いが同居してる季節やなぁと、ちょっと苦笑い・・・

というわけで今日は、ちょっと真面目に、

“役に立つ”柿の魅力を栄養の面からお話ししてみようかなと思います。

柿って実はビタミンCがかなり多めに入っているって知ってましたか?

実は、レモン果汁よりもたくさん含まれています。

ビタミンCは、

そんな“がんばり屋さん”みたいな栄養素なんですよね。

柑橘系の果物も優秀なんですけど、柿も“冬のビタミン補給部隊”として使ってあげてください。

柿の燃えるように濃いオレンジ色。

あれはβカロテンという栄養素の色でもあります。

βカロテンは、

地味だけど、なかなか頼れる存在なんですよね。

スマホやパソコンを見る時間が長くて、

「なんか目がしょぼしょぼするな〜」

という人には、こういう色の濃い野菜や果物(にんじん、かぼちゃ、柿など)を

ちょっと意識してとってみるのもおすすめです。

「目にいいサプリ買わなきゃ!」の前に、

まずは柿を一切れ、っていう感じですね。

柿には食物繊維もけっこうしっかり入っています。

食物繊維というと、便秘予防や腸内環境を整える

みたいなイメージが強いですが、

それだけじゃなくて、

間食がやめられない…という人には、実はかなり心強い味方なんです。

「甘いものが欲しいな〜」というときに、

チョコレート3つの代わりに、柿を少し大きめにカットしてよく噛んで食べる。

それだけでも、

と、一石三鳥くらいの働きはしてくれます。

秋から冬にかけて、「鍋料理」「ラーメン」「おでん」など

“塩分のおいしいもの”が増えてきますよね。

そんな時期にありがたいのが、柿に含まれるカリウム。

カリウムは、

「夕方になると足がパンパン」

「最近ちょっとむくみやすい」

という方には、

塩分をちょっと控えめにしつつ、

こういうカリウムを含む食べ物(柿・バナナ・ほうれん草など)を取り入れてみるのも一つの方法です。

もちろん、病院で塩分やカリウムの制限がある方は、

主治医や栄養士さんの指示優先でお願いしますね。

ここまで柿のいいところばかり話してきましたが、

どんな食べ物にも**“ちょうどいい付き合い方”**があります。

柿の場合、

という特徴もあります。

なので、

は、「たくさん食べたら健康にいい!」ではなく、

量を決めてゆっくり味わうほうが安心です。

目安としては、

・生の柿なら1日1個くらいまで

・干し柿は1〜2個をよく噛んで

ぐらいにしておくと、“ちょうどいいお付き合い”になりやすいかなと思います。

せっかくなので、「食べ方のアイデア」も少し。

どれも難しいことはなくて、「いつもの料理にちょい足しするだけ」です。

こういう“季節の栄養をちょい足しする”を続けていくと、

身体って、ゆっくりいい方向に変わっていってくれると思います。

今日は、柿の魅力を「栄養」の面から書きました。

こうして見ると、柿ってなかなか“働き者”なんですよね。

でも一番大事なのは、

「身体にいいから食べなきゃ」ではなくて、

「おいしいな」「ほっとするな」と感じながら食べることだと思います。

台所のカゴに柿を見つけたら、

スマホをちょっと横に置いて、

皮をむいて、いい香りをかいで、よく噛んで味わう。

その小さな時間が、栄養+リラックスの両方をくれる、

ささやかな“身体のごほうびタイム”になってくれたらいいかなと。

というわけで、地域の健康を守りたい百歳製造所でした🙆♂️

皆さんこんにちは。健康スタジオ百歳製造所の林利生太です。

山々の木々もすっかり色づき、朝布団から出るのが「一大決心」のようになってきましたね。 「あと5分…」と自分と戦っているうちに、結局バタバタ起きる羽目になるのが最近の林のルーティンです(笑)。 吐く息も白くなり、嶺北の冬がいよいよ本気を出してきたなぁと感じる今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

さて、以前からこの連載で「山を走ります!」「お尻が爆発しました!」と騒いでおりました、11月9日に開催された「さめうらの郷湖畔トレイルレース」 ついにその決戦の日を迎え、無事に(命からがら?)生還してきました!

今日は、雨と泥と衝撃に満ちた「人生初トレイルレース」の全貌をご報告したいと思います。

気合を入れて迎えた当日。カーテンを開けた僕の目に飛び込んできたのは、爽やかな秋晴れ……ではなく、しとしとと降り続く雨でした。

「嘘やろ…?」

ただでさえ初めての山道で不安なのに、コンディションは最悪の「雨」。 会場に着くと地面はすでに泥んこ状態で「これ、本当に走れるんかな…」「怪我したらどうしよう」と不安がピークに達していました。実際、大事をとって棄権された選手もいたほどです。

しかし、そんな重たい空気を吹き飛ばしたのが、この大会の開会式でした。 なんと、始まったのは鏡開き。 これから過酷な山を走るというのに、お酒の樽を割るんです(笑)。 さらに参加賞として配られたのは、スポーツドリンクではなく「お酒」。 「細かいことは気にせんと、まずは楽しもうや!」という、土佐町・高知県の豪快な県民性が全開です。これには全国から集まったランナーたちも驚いたと思います。

そして、いよいよスタート。 意気揚々と山に入ったものの、そこには想像を絶する世界が待っていました。

これまで練習で走ったロードとは、わけが違います。 すぐ横に綺麗に舗装された道路が見えているのに、コーステープは無慈悲にも鬱蒼とした「雑木林」の中へ誘導しています。 「え、あっちの綺麗な道じゃなくて、こっちの藪(やぶ)を行くの!?」と疑いたくなるようなルート。

しかも、道幅は人一人がやっと通れるくらいの狭さ。 すぐ真横は急な山の斜面になっていて、足元は雨で「ぐちょぐちょ」「ドロドロ」のヌルヌル状態です。

「これ、一歩滑らせたら転げ落ちて、大怪我じゃ済まんぞ…」

大袈裟ではなく、本当に「最悪、死ぬかも」というリアルな恐怖を感じました。 一瞬でも気を抜けば滑落しかねない悪路。 「トレイルレースって、こんなに過酷で、こんなに『やばい』競技だったのか…」と、走りながら何度も冷や汗をかきました。

そんな恐怖と泥んこの中、必死にバランスを取り、心臓をバクバクさせながら駆け抜けた結果……。 なんと、予想以上に良いタイムでゴールすることができました!

【第3回 さめうら湖畔トレイルレース 結果】

どうでしょうか!? 初めてのトレイルレース、しかもあの劣悪なコンディションの中で、この順位。 こればかりは、素直に自分を褒めてあげたいと思います(笑)。

1ヶ月前、練習で坂道を100m走っただけで歩いてしまい絶望していた男が、ここまで走れるようになった。 直前に取り組んだファスティングでの減量や、準備してきたことが、あの過酷な山道で身体を支えてくれたんだと思います。

走り終わってみて感じるのは、「恐怖」を乗り越えた先の、格別な達成感です。

確かにコースは怖かった。泥だらけで靴もウェアもめちゃくちゃになりました。 でも、自然の厳しさと真正面から向き合い、自分の身体ひとつで乗り越えた時の爽快感は、何物にも代えがたい経験でした。

そして何より、あの雨と寒さの中、危険な場所で誘導してくれたスタッフの皆さん、沿道で応援してくれた地域の皆さん。 その支えがあったからこそ、心が折れずにゴールテープを切ることができました。 本当に、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました!

本当にすごく過酷で辛いレースだったんですが、不思議とゴールテープを切った直後には「また走りたいかも」と思っている自分がいました(笑)。

もしこの記事を読んで、「自分も何か挑戦してみようかな」と思ってくださる方がいたら嬉しいです。 ただし、雨の日の山道だけは、くれぐれもご注意を!(笑)

泥汚れの洗濯と格闘した、百歳製造所でした🙆♂️

他にも驚かされたことはたくさんある。僕が土佐町の「地域おこし協力隊」に着任し、その週の金曜日に、役場の人たちが僕の歓迎会を開いてくれた。愉快な会の後、2次会は土佐町における「ザ・2次会」の場所とも言えるスナック『なんてん』だった。

支払いはどうなっているのだろう、と気になっていたら、「あとで」と同僚に言われた。店を出る時にも聞いたらまた、「あとで」と言われた。

ようやくその意味が理解できたのは週明けになってからだった。月曜日、職場で集金の封筒が回って来たのだ。途中で帰る人もいるから、ということだろう。いちいち勘定するよりもよっぽど合理的だ。それにしても、2000円飲み放題歌い放題はいくらなんでも安過ぎだし、何よりも信頼関係があって初めて成り立つシステムだ。土佐町おそるべし!

僕の友人家族がニューヨークから移住してきた時、その娘は、「なんでいつも同じタクシーの運転手さんなの⁇」と驚いていた。そりゃそうだ。だってニューヨークのような大都会では、同じタクシーの運転手と巡り会う確率なんて奇跡に近いのだから。

それは宅配も同じだ。土佐町に移住して数ヶ月もすれば、宅配の人とも顔見知りになる。なにせ、荷物を持って来てくれるのはいつも同じ人なのだから。みんながそれぞれ、決められた仕事を一人もしくは少人数で担って、このコミュニティーが成り立っている。ごみ収集の人も、新聞配達の人も、スーパーのレジを打つ人も、プロパンガスを換えに来てくれる人も、ガソリンを入れてくれる人も。

そんな田舎の宅配事情が、これまた面白い。最初のうちは僕の不在時には不在票が置いてあったものの、慣れてくると、不在時にはこんな電話がかかってくるようになった。

最初は、

「ああ、鈴木さん?いらっしゃらないようなんで、玄関の中に置いちょってかまんですか?」

だったのが、そのうち

「おらんかったき、サインして置いちょきました!」

に変わり、1年も経てば電話すらなくなり、帰って来たら玄関の中に荷物が届けられるようになった。勝手にサインして置いといてくれるのだ。なんて便利なんだろう。都会では、宅配ボックス付きの家やマンションが人気だというが、田舎ではそんなものにお金を払う必要すらない。信頼関係ほど効率の良いものなど、あるわけがないのだ。

土佐町では、運転している時ですら、人とのつながりを感じられる。土佐町を突き抜ける国道439号線は、土佐町のメインロードだ。そのメインロードすら、片側一車線しかない。だから皆、運転中には対向車の運転席を必ずと言っていいほど見る。そして、知り合いに気づくと手を振るのだ。そんなこと知るよしもない僕は、最初の頃は「こっちが手振りゆうのにどいて無視するん?」などと言われたものだ。

僕が大好きなのは、子どもたちの登下校時に国道を運転することだ。運転席を見るのは、道を歩いていたり自転車をこいでいたりする子どもも同じ。前にも書いたように、土佐町には学校が一つしかない。そして、学校に行くには国道を通って行くしかない。学校に行く途中、子どもたちは誰の車が来たのかと運転手をチェックする。知り合いの車が来ると、子どもたちは手を振ってくれる。下校時には、重いランドセルを背負った子たちにヒッチハイクされることだってある。土佐町で過ごす時間の経過と共に、手を振る回数も増えていることが、なんとも心地よい。

そんなんだから、土佐町で育つ子どもたちは、とっても無垢で、子どもらしい。そして、僕が娘たちにかける言葉は、ニューヨーク時代とは真逆だ。

「知らない人でもちゃんと挨拶するんだよ。」

「人が何かくれる時はありがたく受け取りなさい。」

「誰かにご馳走してもらったり、車に乗せてもらったりしたら、お礼をしたいから必ず教えてね。」

子どもたちの素直な心と、人を信じる力を、大事にだいじに育てたい。そして、日本どこでも、親が安心してそのような子育てをできる社会をつくらねば、と心から思う。

(雑誌『教育』2019年6月号より再掲載)

(おわり)

11月になるといただくものベスト3(我が家バージョン)は、

1位:柿

2位:間引きした大根葉

3位:チャーテ

である。

今日は3位のチャーテについて、書きたいと思う。

チャーテの別名はハヤトウリという。関東地方の方はハヤトウリという呼び名の方が馴染み深いかもしれない。

友人はぶどう棚のような棚を作って、チャーテのつるを這わせて育てている。今の季節、チャーテは鈴なりに実り、ぶらぶらと揺れながら収穫の時を待っている。手のひらに乗る位の大きさだと皮もまだ柔らかく、皮をむかずとも食べられるのでおすすめだ。

このチャーテ、なんとチャーテそのものが種である。つまり、チャーテをそのまままるごと土に埋めておくと、チャーテがたくさんできるという訳だ。

写真左はチャーテのおしり側になるが、このまま置いておくと割れ目から芽が出てくる。

チャーテを育てている友人が「チャーテほど育てやすいものはない」と教えてくれた。なんと、埋めたらほったらかしでいいという。これは私にピッタリじゃないか!

その後、いただいたチャーテから芽が出てきたので、土に埋めた。いつ芽が出てくるのかと(時々)見ていたが、芽が出るはずの春、ついに姿を現さなかった。どうも冬を越せなかったらしい。

友人に伝えたら「え…そうなんだ…」と何だか悲しげだった。それ以上何も言わなかったので私も何も言わなかった。私には育てる才能がないのだろう。(後で調べたら、春先に植えると良いらしい。)

さて、このチャーテをいただいたら、毎年作る料理が二つある。

①チャーテと豚肉の塩炒め

チャーテを半分に切って、薄切り。油で炒めて、豚肉も入れて塩こしょう。歯ごたえコリコリ、最高にごはんが進みます。

②チャーテとさつま芋のかき揚げ

チャーテを半分に切って、細切り。さつま芋も細切り。

小麦粉を水でといて、塩を少々。チャーテとさつま芋を衣にあえて、からりとあげる。チャーテって甘いんだ!と実感できる一品です。

料理上手な友人に教えてもらった料理で、作るといつも友人の顔が浮かんできます。

どちらも簡単で美味しいので、ぜひお試しあれ!

今年こそ、冬の間はチャーテを大切に室内で保存し、春先に土におろそうと思う。

帰って来たら誰かから家に野菜が届けられていることは珍しくない

2016年、僕は、人口850万人のニューヨークから4000人の土佐町(高知県土佐郡)に移住してきた。ただでさえあまり注目されることのない四国。そのなかでも最もアクセスの悪い高知県の、そのさらに山奥の過疎地で、僕は幾度となく「お金で買えない価値」を体験してきた。

僕は最初、単身赴任で土佐町に来た。ある朝、中庭に出たら、強風で物干し竿が倒れていた。どうせまた倒れるだろうと思い、そのままにして仕事に出たのだが、帰って来ると倒れていたはずの物干し竿が立ち直っていた。こんな不思議なことがあるものかと立ちつくしていたら、お隣さんが、「ああ、倒れちょったき、直しちょったよ」と教えてくれた。お隣さんとはいえ、人のうちの中庭に入り、倒れている物干し竿をわざわざ直すという感覚に僕は驚愕した。都会でやったら間違いなく「不法侵入」だ。お隣さんの気遣いに感動した僕が、何かと世話になっているみっきーというおんちゃんにそのことを話したら、「あるある」と驚くそぶりも見せず、「俺なんか、家に帰ったら知らんもんが冷蔵庫に入っとることがよくあるけん」と返され、爆笑してしまった。この田舎ではそんなことが起こるんかと思っていたのもつかの間、僕が土佐町に来てから色々良くしてくれるRさんから、「勝手口あいちょったき、冷蔵庫に寒ブリ入れちょったよ」という電話がかかってきたのは、その2週間後のことだった。

きわめつけは、こんな事件だった。妻の仕事の契約が長引いた関係で、僕は3ヶ月くらいシングルファーザーをしていた。妻より先に、小学校3年生と1年生の娘たちがニューヨークからやって来たのだ。ある晩、隣町で会議があった時のこと。僕は夕飯を作っておき、帰って来たら一緒にご飯を食べようと子どもたちには伝えておいた。会議終了後、携帯を見ると、同僚だったふうちゃんから2通のLINEが入っていた。1通目は、「子どもたち、どうしゆう?」というメッセージ。子どもたちの夕飯を心配した同僚のふうちゃんからだった。2通目を見て僕はひっくり返った。「子どもたち、今うちでご飯食べゆう」。

つまりは、こういうことだ。僕が、いつもだったら夕飯の時間に会議があることを知っていたふうちゃんが、娘たちを心配して僕にメッセージを送った。返事がないのをみて、ふうちゃんが我が家に行き、子どもたちをピックアップ。車で自宅に連れ帰り、夕飯を食べさせてくれていたということだ。なんてありがたいのだろう。だが、僕にとって感謝感激のこの行為も、都会では立派な「未成年者拉致」だ。

楽しかったニューヨークでの子育てで、僕が唯一イヤだったことは、娘たちに人を疑うことを教えなくてはならなかったことだ。犯罪も少なくない大都会で娘たちを守るには、そうする他はなかった。知らない人の車に乗っちゃダメ、呼ばれてもついて行っちゃダメ、知らない人から食べ物をもらっちゃダメ、住所や名前をきかれても答えちゃダメ…。ダメなことだらけだ。

反対に、土佐町では、人のよさを娘たちに教えながら子育てできることが、親としては何よりもありがたい。ただでさえ転入生が少ないこの町で、ニューヨークからやって来た二人はちょっとした有名人だ。小学生だけでなく、中学生までもが話しかけてくれる。人間くさくて笑っちゃうほどお節介な土佐町の人々も、どんどん話しかけてくれるし、旬の食べ物や、色々な助けの手を差し伸べてくれる。

うちの愛犬ゆずが逃げ出した時も、ある時は散歩中の和田町長が、またある時は、たまたま運転中にゆずを見かけた健康福祉課長だった上村さんがうちに連れてきてくれた。そうか、ゆずがうちの犬であることも、僕がどこに住んでいるのかも、みんな知っているんだ。そう気づいたのはその時だった。土佐町に来て早々、「土佐町の噂はインターネットより早い」と聞いたことがあるが、それは本当だった。

(雑誌『教育』2019年6月号より再掲載)

(つづく)

ふと目を窓の外に移すと、今日も仁井田ご夫妻が連れ添って校庭にある木の下を歩いています。お二人は夏でも冬でも体調が良ければ毎日お散歩するよう。時には一日に朝夕、お二人の姿が見えます。

石原の集落活動センターにある池には、納涼祭で残った金魚たちが泳いでいます。毎日のお散歩の途中、きみあきさんは必ず立ち止まって金魚を眺めています。釣りが好きなきみあきさんらしい。

お散歩の途中、石原集落活動センターを歩く

暫くすると袋を下げた高橋さんが、ゆったりとした足取りで歩いて来ます。高橋さんは時にはやまさとの市にあるベンチでのんびりと腰掛け、近くを通りかかると「これいらんか?」と畑で採れた野菜などを渡してくれます。

夕方になると、仕事から戻って来た人たちが国道沿いを早速と歩く姿が見られます。

健康のために歩いたり走る習慣がある方々も土佐町には沢山いると、移住して来てから気づきました。

もちろん健康的な生活習慣はどこでも見られること(セネガル共和国ダカールにある海岸線を夕方にジョギングする沢山の人の姿に感心した記憶があります)だけど、ここでは時間の流れが緩やかで、お散歩している人たちも走っている人たちもゆったりと景色を楽しんでいるような気がします。

毎日のお散歩で季節の移り変わりを確かめるのも楽しみのひとつ。

水仙の葉が道端の枯れ草からすっと伸びてきたら、もうすぐ春が来る予感に心がふわっと暖かくなります。

国道沿いに咲く水仙

春先に石原の国道沿いを歩いていると、『フラワー会』の立て札の横に植えられた桜の木と水仙の花々に目が留まります。

それは旧道沿いにも繋がり、西石原バス停の側にある桜や菜の花と共に美しい風景を織り成してくれます。

初夏が来ると郵便局の側にある橋からは、薄桃色に煙ったような合歓木が枝先を川面に伸ばしている姿が見えます。

石原を流れる川に彩りを添える合歓木

暑い夏の終わりを告げるように、ほんわりと甘い木蓮の香りが幾つのも庭先から漂い、秋の訪れを教えてくれます。

地福寺とその近くにある公園の紅葉が見事に色づき、刈り取った田んぼに置かれた藁帽子を眺めながら里山のひんやりとした空気の中、白い息を吐きながら坂道を登ります。

冬に時々積もる雪の日は、滑らない様にゆっくりと新雪を踏んで歩くのも楽しみのひとつ。

山の上で冷たい空気を突き通して鳴いているのは何の鳥かなぁ、と考えながら立ち止まってそっと雪を摘んでみたり…

毎日お散歩する人々の姿を暫く見ないと、「元気かしら?」と心配したり、久しぶりに見かけると「元気になって良かったね。お散歩している」と、ほっとしたりすることも…

来年の春も、おそらく何十年も前に『フラワー会』の皆さんが丁寧に植えた球根や、道沿いにある家々の花壇やプランターに植えられた花々が芽を出し、きっとお散歩する人の目を楽しませてくれるでしょう。

今日は急に色づき始めた紅葉と銀杏を観に、ちょっとお散歩に出かけようかな。

皆さんこんにちは。健康スタジオ百歳製造所の林利生太です。よろしくお願いします。

前回は「さめうらの郷 湖畔トレイルレース」に挑戦すると宣言をさせていただきつつ、さっそく山を走りに行ったらお尻が爆発したという内容を書かせていただきました。

実は、山を思うように駆け上がれなかった事が結構ショックだったんですよね。なので、とある方法で身体を変えることにしました。

それは何かと言うとファスティングです。皆さん、ファスティングというのをご存知ですか?すごく簡単に言うと断食のことですね。

全く飲まず食わずで生活する絶食に近いものや、いろんな種類があるのですが、僕が行ったのはミネラルファスティング。必要最低限のカロリーや栄養素を専用ドリンクで補いながら何も食べずに過ごします。

専用ドリンクしか飲まない断食期が5日間なんですが、いきなり何も食べない生活をすると、ものすごく体に負担がかかるので、徐々にならしていくために前後に3日間ずつ準備期と回復期をとりました。

目的はもちろん減量です。山を登るなら、荷物は軽いほうがいいですよね笑

それから代謝能力を向上させて、パフォーマンスを上げるという狙いもあります。

もともと76キロあったのですが、断食を始めて3日目には70kgになり、約5kgの減量に成功しました。胃腸も整ったおかげですっかり体が生まれ変わり、お肌もつるつるです。

合計11日間のファスティングを無事に終え、軽い体だとつるつるのお肌を手に入れた僕は

再び挫折した山へ向かいました。

前回は100メートルもせずに歩いて立ち止まってしまったのですが、なんと高低差200メートルある山道を1度も休むことなく、理想のペースで走り切ることができました!

狙った通りにパフォーマンスを向上させることができました!いえい!🎊

気づけばトレイルレースまで、あと3日。

最高の状態で当日を迎えて、全力で楽しみたいと思います。

レースで走る山道は、役場の方々などたくさんの方が協力して整備していただいているようですね。本当にありがとうございます。

参加する選手の皆さん一緒に頑張りましょうね!!

山道を登り切れたことがあまりに嬉しかったので、その時の感動を動画に撮ってみました。一体誰に需要があるのか非常に謎ではあるのですが、よかったらお楽しみください笑

(動画の中では、登りきれた方法、別の記事で紹介すると言っていますが、もう既にこの記事でファスティングについて書かせていただきました)

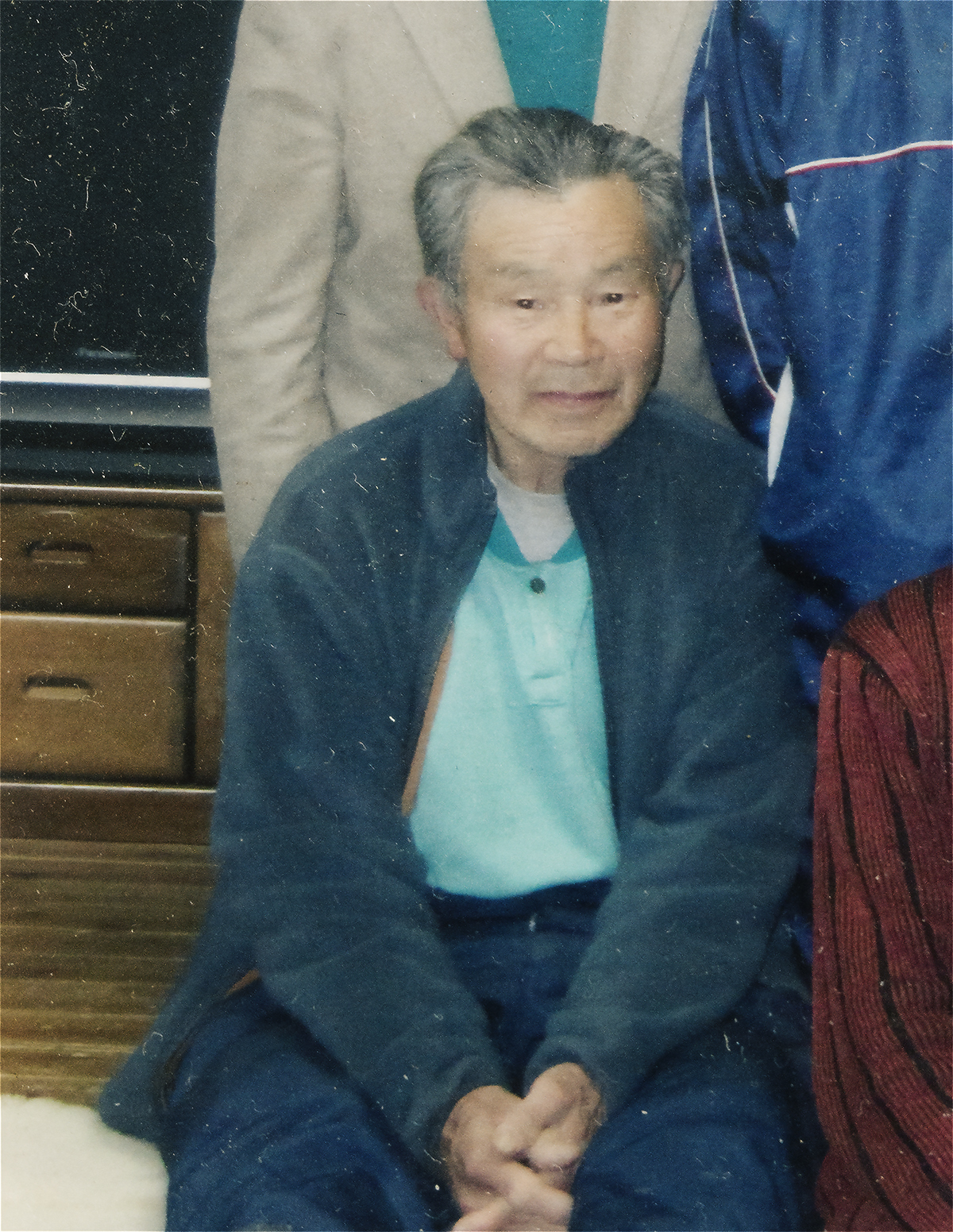

在りし日の石田さん

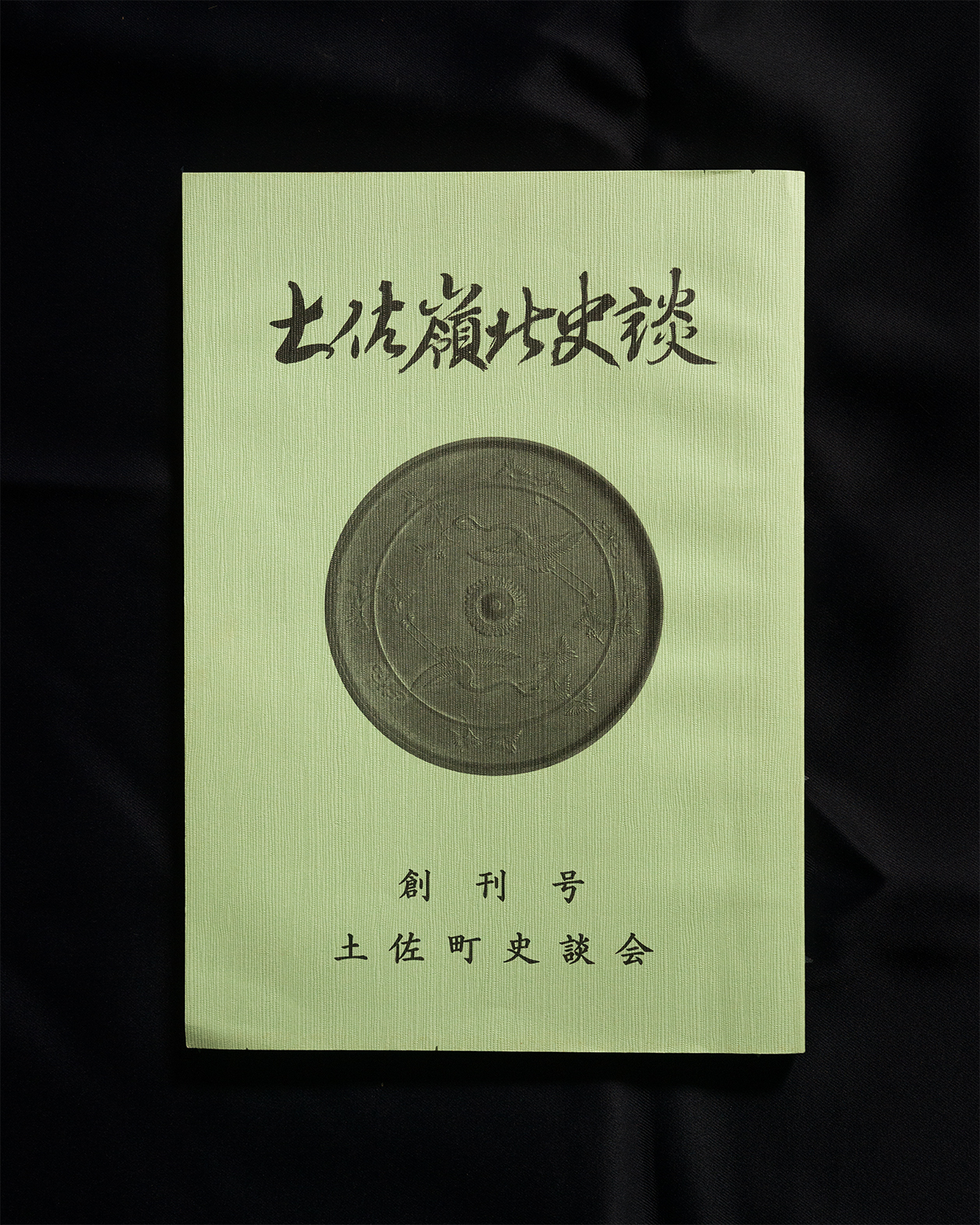

『土佐嶺北史談』創刊号 表紙

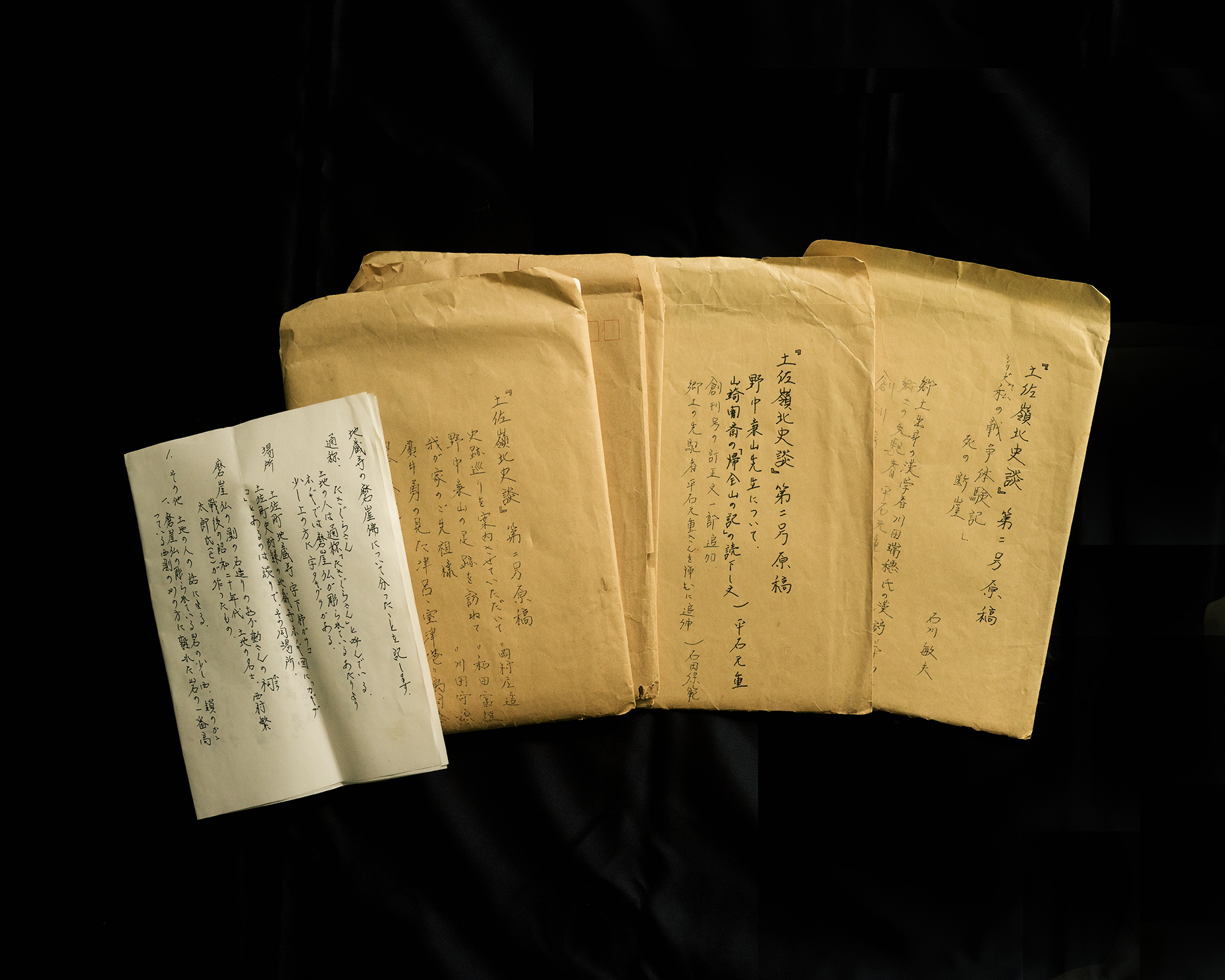

幻の機関誌第2号の投稿原稿

私発掘した土器片

「野本先生、お客さんです!」5時間目の空き時間に突然の来客があった。

急いで玄関に向かうと、穏やかな表情をした老紳士が待っていた。

「先生を山城へお連れしますよ…」

せっかくのお申し出ではあったが、6時間目もあるし、この時はやんわりとお断りした。

1ヶ月前、教育委員会からの要請で「土佐町歴史再発見」という講座をやらせていただいたのだが、その時に聴講された方らしい。私に何かを伝えたかったようで、その2日後にまた来校され、1冊の雑誌を置いていかれた。それが『土佐嶺北史談』の創刊号だった。

後で分かったのだが、件(くだん)の老紳士は、石田保範(いしだ・やすのり)さんといい、「土佐町史談会」の会長さんだった。恥ずかしながら、私はそれまで土佐町に史談会があることを知らなかった。

「土佐町史談会」とは、「土佐町を中心として、周辺を含めた地域の歴史、地理その他これに類する調査及び研究発表をし、地域の文化の向上に努めること」を目的として、1997年9月20日に結成された。

当初の会員は103名で、土佐町だけでなく、大川村、本山町、南国市、高知市在住の方や、埼玉・愛媛県など、県外の人たちも入会していた。

結成後、2年近く地道な活動を続け、1999年に待望の機関誌を刊行した。この創刊号では、朝倉慶景氏をはじめ、15名の会員の玉稿が並び、石田さん自らも5本の文章を寄稿している。A5版が主流の時代にA4版の機関誌はなかなかの迫力だ。

昭和59年(1984)に『土佐町史』が刊行されて15年が経過したせいもあるのだろう、新史料や新解釈に基づく投稿が散見され、創刊号の初々しさが伝わってくる。

例えば、朝倉氏は従来の森氏の来歴に異を唱え、潮江庄(現高知市)本拠説を展開。高石寛氏は、昭和36年(1961)に本山町から編入された大河内地区の歴史に触れ、下川鉱山のことを記述している。西村福蔵氏は、石鎚山の遙拝所「瀧倉さん」と、付近の洞窟に住む大蛇の伝説を語り、次回に続く内容となっている。

石田さんはというと、他の史談会との交流を重視し、土佐山田史談会の土佐町訪問を実現させた時の内容を詳細に記述している。また、愛媛の歴史研究家・信藤英敏氏(1)に「伊予から見る参勤交代道(土佐街道)」という論考を依頼するなど、史談会運営を多角的にしようとしていた。

石田さんは『大豊史談』30号(2)の「土佐町史談会設立のご挨拶」のなかで、「嶺北の歴史を知るには一町村単位で考えても充分ではない…、」と述べている。

この思想は、機関誌のタイトルが『土佐町史談』ではなく『土佐嶺北史談』であることからも明らかだ。

だが残念ながら、私が土佐町中学校を退職した翌年、石田さんは亡くなられた。

程なく息子さんから委員会に蔵書類の寄贈のお申し出があり、引き取りのための事前調査をすることになった。当時、土佐町民具資料館の資料整理ボランティアとなっていた私にも声がかかったが、何とも言えぬ不思議なご縁を感じたものだ。

息子さんによれば、石田さんは郷土史愛好家というだけあって、山林経営の傍ら、町内の旧家の系図や墓碑銘をほぼ調べ尽くしていたという。60年のライフワークだったというから脱帽だ。確かに書斎に遺された遺品のなかには、それをうかがわせるものが数多く遺されていた。

町内各地で私発掘を行って収集したものとみられる土器片や、地蔵寺の磨崖仏調査を行った時の記録など、今となっては貴重なものも多い。

だが、何より心を惹かれたのが、『土佐嶺北史談』第2号の原稿の入った封筒だった。第2号は諸般の事情により刊行されなかった幻の号である。(3)

遺された原稿一覧によれば、原稿の8割方は集まっていた。内容的には、野中兼山と地域開発に関するもの。シリーズ化しようとしていた戦争体験記。民俗学的な事例報告。土佐町郷土史研究の課題といった内容で占められている。

これがもし刊行されていたなら…。何とも惜しい話である。

今振り返ると、私は石田さんのような本物の歴史家(郷土史家)との出会いに恵まれた人間だったが、それを十分に生かし、先輩たちのご恩に報いることができていない。

本当に情けないことだ。

「先生を山城へお連れしますよ…」

あの時、石田さんは私に何を伝えたかったのだろう?

註

(1)愛媛県東予の郷土史研究者。著作に『川之江合戦録』(自家版 1975)、『川之江城の研究』(自家版 1982)などがある。

(2)大豊史談会『大豊史談』30号 2000年

(3)土佐町史談会は創刊号を刊行した後、自然休会となり現在に至るという。