古い神社というものは、人工的には決して造ることのできない、ある種の幽玄さが漂っている。

土佐町にはこれまでほとんど縁がなかったが、この趣のある白髪神社のことは以前から知っていた。

白髪神社 (宮古野)

白髪神社が、土佐の戦国大名・長宗我部元親と深い繋がりがあったことをご存じだろうか?「由来記」によれば、社殿が焼失した際、元親の発願によって再興されたのだという。棟札には、元服前の長男・千雄丸(後の信親)の名前もあるらしい。千雄丸は、22歳で戦死しているから、その名が記された棟札がもし現存していれば大変貴重なものとなる。

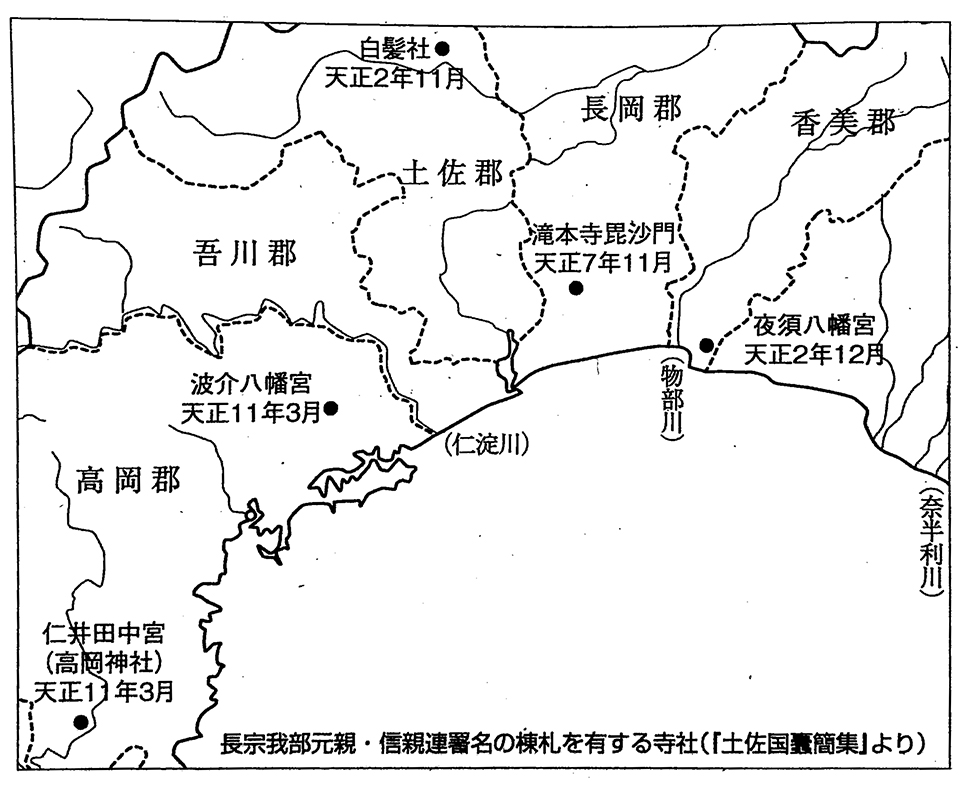

江戸時代の記録によれば、この親子による社寺の造営事業は、その後夜須八幡宮(天正2年)、滝本寺毘沙門堂(天正7年)、波介八幡宮(天正11年)、仁井田中宮・高岡神社(天正11年)と続いていくが、オリジナルの棟札が確認されているのは高岡神社だけだ。

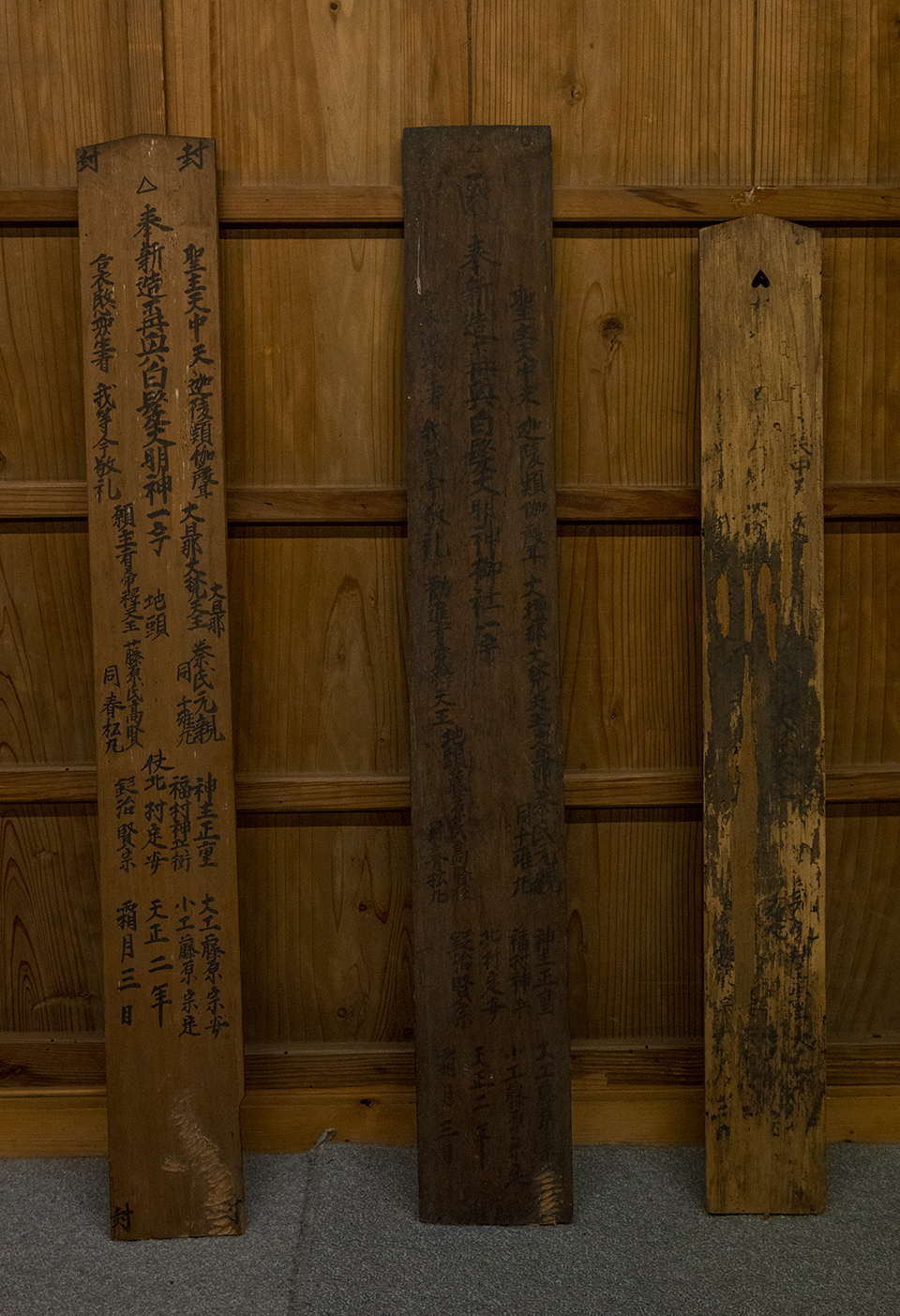

20年以上前に見た『土佐町史』の掲載写真によれば、どうやら白髪神社にもオリジナルがあるらしいのだが、こればかりは直接調査してみないと分からない。「一度見せてもらえませんかねぇ?」と、親しくなった町の方に頼んでみた。すると嬉しいことに数週間後には段取りがついた。

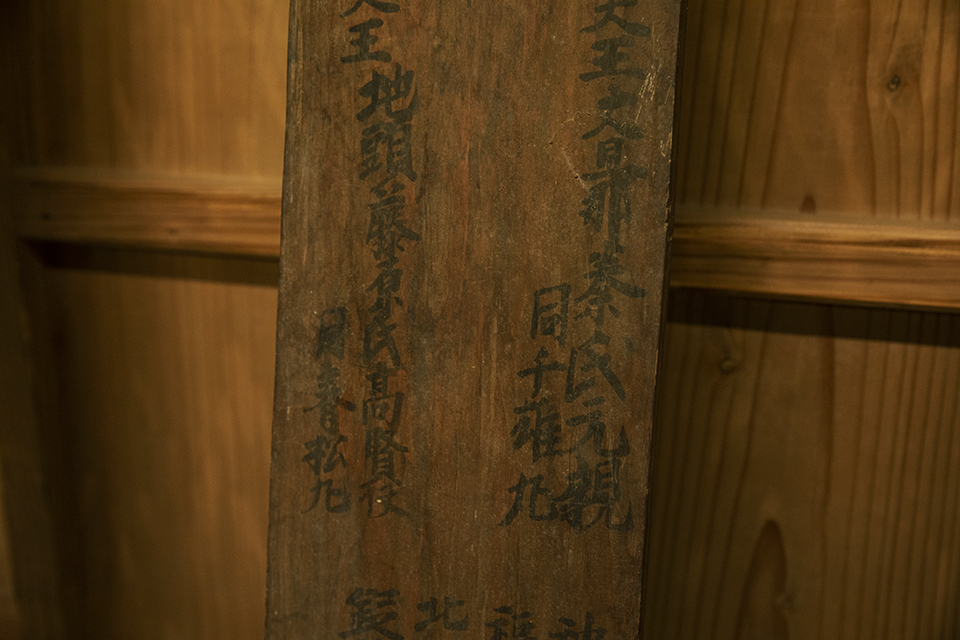

調査当日、宮司さんの腕に抱かれて現れた棟札の1つは、間違いなく写真で見たことのあるものだった。「これはオリジナルだ!」心の中の声が呟いた。かなり傷んではいたが、墨で書かれた文字を凝視すると元親親子の名前が辛うじて確認できる。そして、後代に写した別の棟札により、その左横には「藤原高賢(森近江守)」の名も見えた。これは、森氏が長宗我部氏の配下になったというより、一体化したことを意味する書き方だと、その時直感した。

白髪神社 第42代宮司・宮元序定さん

白髪神社の棟札(右端がオリジナルとみられる)

右側が長宗我部元親・信親 左側が森近江守孝頼

なぜ元親は、森郷の白髪神社を特別扱いにしたのだろう?自身が滅亡に追いやった本山氏への鎮魂?それとも、森近江守孝頼に対する温かい配慮か?

森孝頼は嶺北地域でのいくさに敗れたあと、岡豊城主(現南国市)・長宗我部元親を頼ったという。その後、恩に報いるため数々の戦功をあげ、潮江城主(現高知市)に抜擢されると同時に、念願の本領・森郷(116町=約116ヘクタール)も返還されたという。しかし、これはあくまで『軍記物語』に記されていること。真実は分からない。だが、ボロボロに傷んだ棟札は、両者の絆が本物であったことを我々に教えてくれる。

帰り際、「あそこの奥の祠は元親公をお祀りしたものです…」という宮司さんの声にドキリとした。何と森氏の末裔たちは、長宗我部氏が滅び、山内氏の時代になってもずっと元親の霊を祀り続けていたのだ!

あらためて絆の深さを感じながら境内を出ると、眩しい日差しとともに、学校のグランドから子どもたちの弾んだ声が聞こえてきた。悠久の歴史を物語る白髪神社と白髪山。

今も、そしてこれからも、町の人々の営みを静かに見守っていくことだろう。

※猿田彦(白髪の老翁)を祀ったことから白髪山と呼ぶようになったという説や、白く光る石が多いことから「白蛾」という文字が当てられたとする説などもある。