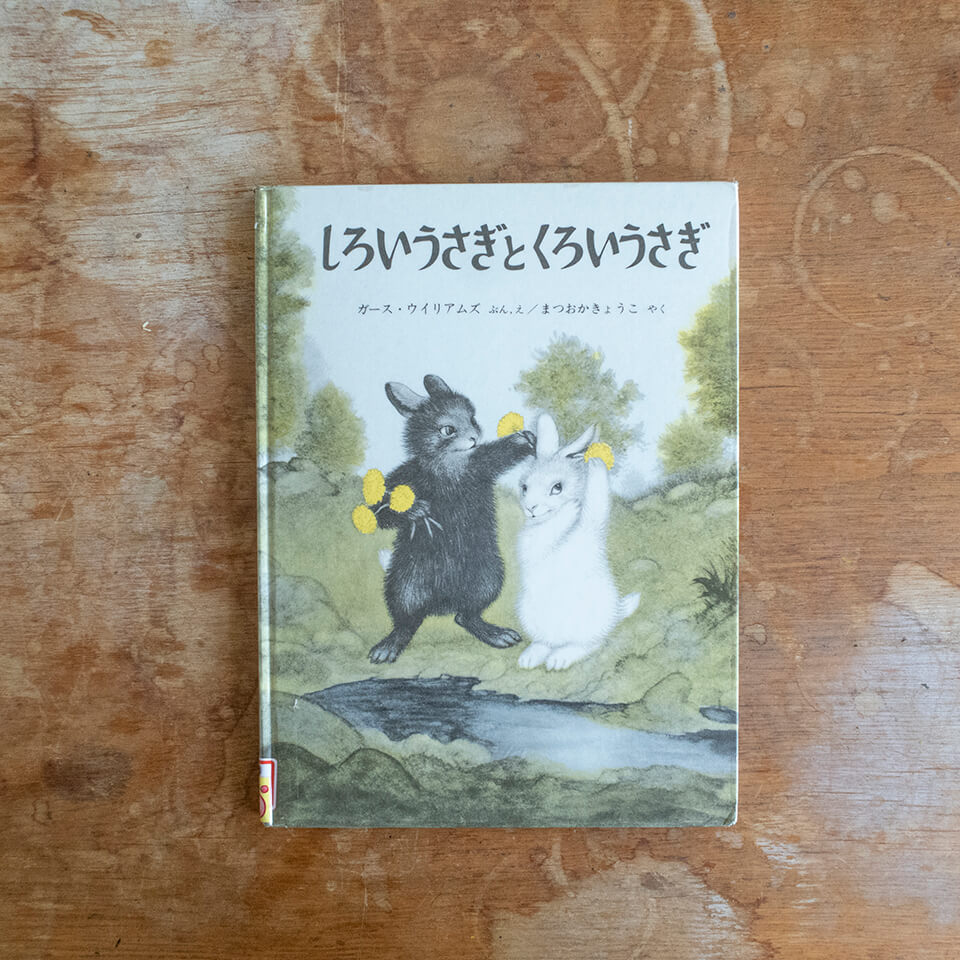

「しろいうさぎとくろいうさぎ」 ガース・ウィリアムズ文・絵, 松岡享子訳 福音館書店

この絵本に初めて出会ったのは、中学1年生のころだったように記憶しています。

ちょっと背伸びして『風と共に去りぬ』や『パピヨン』、『ペスト』などを読んでいたのですが、図書館の絵本コーナーに立ち寄ったとき、面展示されていました。

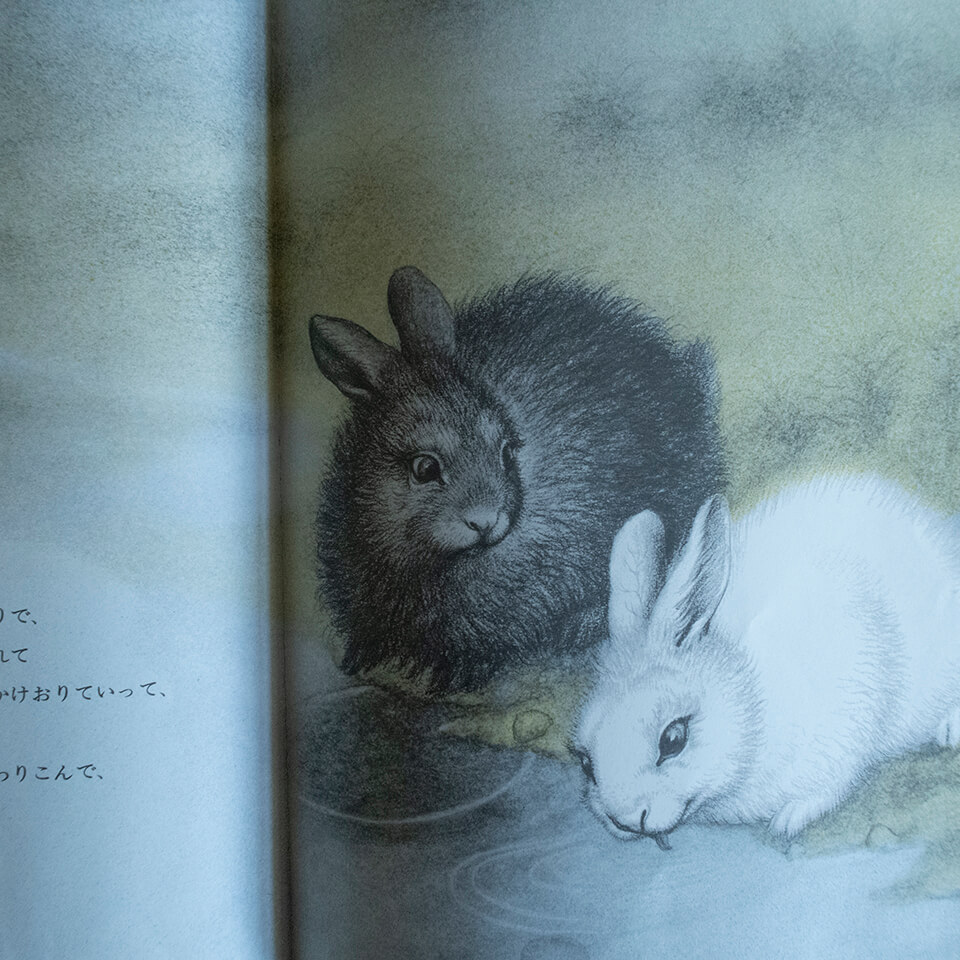

愛らしいふわふわの毛並みの二匹のうさぎのなんて幸せそうなこと!読み終えるのがさみしくてじっくりゆっくり時間をかけてページをめくりました。

その時からずっと大切な本の1冊だったのですが、 或る日、想いも書けないところで絵本と再会。なんと高校時代の友人の結婚式の引き出物が『しろいうさぎとくろいうさぎ』だったのです!

大好きな友人でしたが、私の中で彼女の株がますます上がったのは言うまでもありません。 今でもこの絵本を読み返せば中学生の時の自分のことや、結婚式での幸せいっぱいの友人の笑顔が思い出されます。

古川佳代子