著者名

記事タイトル

掲載開始日

知り合いの農家さんからハネのトマトをたくさんいただいた。

「8月の長雨でトマトがいかんのよ」

トマトはハウスの中で育てていて雨は当たらないのだが、それでも割れてしまうのだという。

「ほんと、涙が出るばあよ。こんなことは初めて。このまま置いても傷んでしまうから、もらってもらえたら」

そう言いながら分けてくれたトマトは、大きな箱3つ分もあった。

これはほんの一部

この大量のトマトで、トマトジュースとトマトソースを作ることにした。

傷んでいる部分を取り除き、大まかに切ってミキサーへ。これはトマトジュースになる。

一口大に切ったトマトは大鍋へ。これはトマトソース用。

写真左はトマトジュース。一煮立ちしたら、塩と砂糖を入れて味付けする。表面のオレンジ色のブクブクはアクで、アクの下はきれいな赤色の果汁。もったいないのでアクは取らずに、そのまま一緒にジュースにする。これがびっくりするほど「うまい!」。トマトそのものが体の内側に染み渡っていって、一口飲むごとに元気になれる。

右はトマトソースにするべく、コトコト煮詰めているところ。煮詰めるにつれ、汁が出てきて鍋から溢れ出そうになる。

半日かかってできた数々。ペットボトルに入っているのがトマトジュース。ペットボトルのまま冷凍できる。瓶はトマトソース。煮沸消毒した瓶に詰め、蓋をぎゅっとしめる。常温で保存できる。

トマトが割れることなく育っていたのなら、いつものようにお店に持っていって販売できたはず。「近年は天候や気候の変動が激しい」農家さんはそう言っていた。そのなかで「なんとかやりゆうのよ」、と呟いていた。コロナ禍もあり、農業研修生の受け入れもできず、人手が足りない状況が続いている。農業を担う方たちは徐々に高齢化、多くの方たちがギリギリのところで踏ん張っているではないかと思う。あと5年、10年したら、どのような状況になっているのだろうか。

トマトを切りながら、トマトを分けてくれた農家さんの顔が何度も思い浮かんだ。

この写真は、土佐町の森地区に住む上田英一さんのアルバムの一枚です。

英一さんは現在92歳。10年ほど前まで、森地区で上田百貨店という商店を営んでいました。

若い頃、森地区の消防団にも入っていたそうで、これは操法大会で入賞した時の写真です。操法とは、消防団員がポンプ車や小型ポンプの取扱い、操作の手順を習得する訓練のこと。その操法の技術を競う大会を操法大会といい、今でも2年ごとに開かれています。(注:コロナ禍に伴い、昨年・今年度は中止になっています)

前列右端が英一さん、この時30代。

当時は嶺北消防署がなく、各地区に消防団がありました。火事が発生すると半鐘を鳴らし、町内に火事を知らせたそうです。その音を聞き、消防団員は自分の仕事を放り出して現場へ向かいました。

森地区にはポンプ車が一台あり、飛び乗って現場へ。けれども、ホースからまともに水が出ず、火を消せずに全燃してしまうことも多かったそう。

土佐町には現在も消防団が各地区にあり、町内放送が入ると団員は昼夜を問わず現場へ向かい、町の人たちの安全を守ってくれています。

*現在の消防団(田井地区)です。

鹿の角ガチャのその後がご報告できていなかったので、今回はそういった趣旨の記事です。

その前に、鹿の角ガチャの記事いくつか以下にリンクを貼っておきます。

さて、その後おかげさまで販売も順調で、2カ所の販売所である「うどん処 繁じ」と「高知蔦屋書店」両方で、約3週間ほどで補充に伺うようなペースで売れています。

ガチャの機体に満杯になるカプセル数は40です。単純に言えば、約3週間で40個が売れているような状況です。

順調な売れ行きを目の当たりにして、商売的(資本主義的)な正解として考えると、設置場所を増やしてどんどん大量生産すればもっと儲かるやないか仕事が増えるやないか、という考えが普通に脳裏によぎるのですが、この商売そう単純なことでもないようです。

①障がい者施設の利用者さんたちの仕事にすること ②土佐町の資源を利用してガチャの内容とすること

以上の二つがこの取り組みの目的ツートップですので、この目的を実現できないと意味がない。通常、ガチャガチャのビジネスモデルは”中国などの工場で大量生産”→”原価を抑えて大量販売”というものだと思うのですが、この鹿の角ガチャはそういった通常モデルとは根幹の目的が異なるので、言葉を変えると①地元の人々の仕事にならないと意味がない ②地元の(余った)自然資源を利用できないと意味がない という言い方もできます。

くどくどと理屈っぽいことを書いてしまいましたが、そんなような理由で、そもそもの目的実現のためには、「自分たちのペースを守る」「やたらと広げすぎない」というのが正解になるようです。

こういう考え方は最近よく耳にする「脱成長」なんかとも関連のあることとも思うのですが、それはまた、こうして実際の取り組みで実証しながらまた改めてご報告したいと思います。

この鹿の角ガチャ製作に、頼もしい助っ人が現れました。青年海外協力隊で土佐町に半年ほど滞在していた八木裕次郎さんです。

なぜ青年海外協力隊が土佐町に?と思われるかもしれませんが、この全世界的なコロナ禍において、海外赴任を一時中断している方々がその間地方自治体に赴任するという試みをされているそうです。

八木さんがとさちょうものがたりの作業場を訪れた際に、鹿の角ガチャ製作に志願してくれたので、ありがたくやってもらうことにしました。

作業中の八木さん

100個製作したところで、その後の作業は大豊町の障がい者施設ファーストさんへ。利用者の皆さんと一緒にカプセルに詰めるところまで完成させました。

ファーストでの作業風景

この時に完成させた「鹿の角お守り」は近々に販売に回される予定です。

それから「鹿の角ガチャ」に関しての大切なお知らせ「業務提携します!」ということも書くつもりでいたのですが、今回の記事が長くなったのでその件は次回に回したいと思います!

とさちょうものがたりが始まってから、お手紙やはがき、メールなど、たくさんのお便りをいただいています。今まで届いたお便りはすべて大切に読ませていただいています。なかには文通のようにはがきでのやりとりが続いている方も。心を寄せてくださっている方がいるということは、私たち編集部にとって大きな励みとなっています。

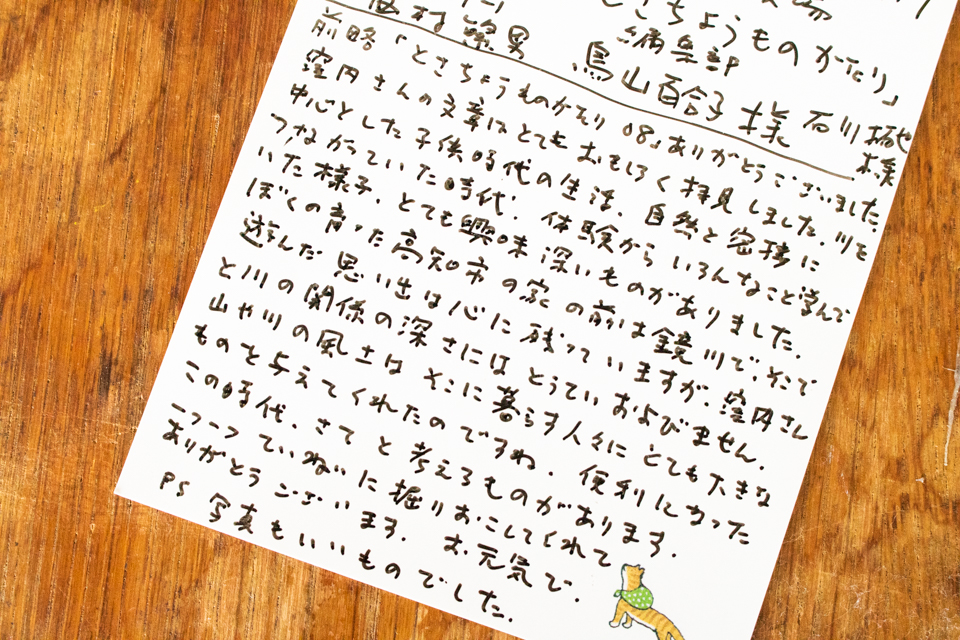

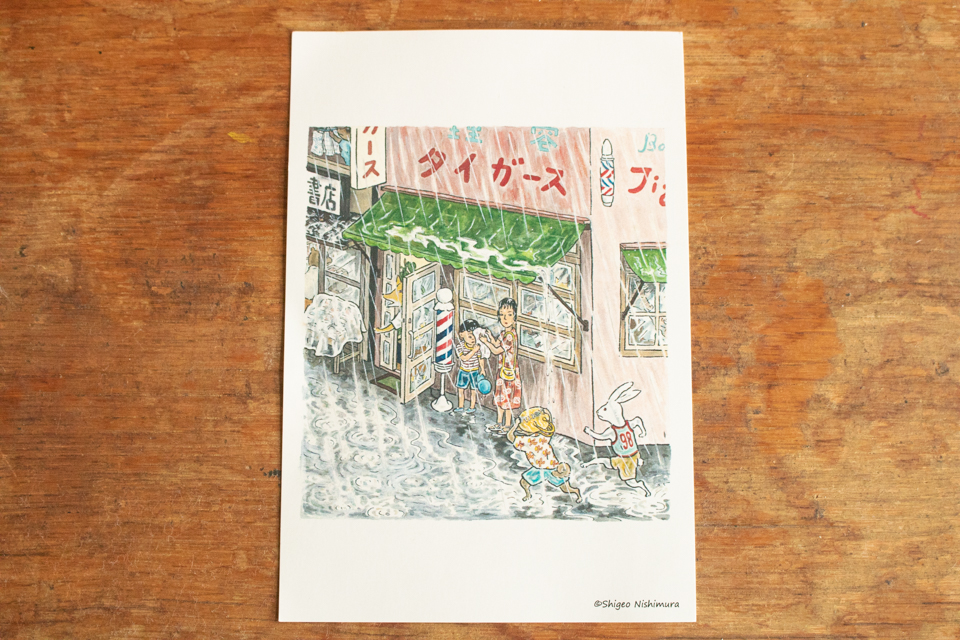

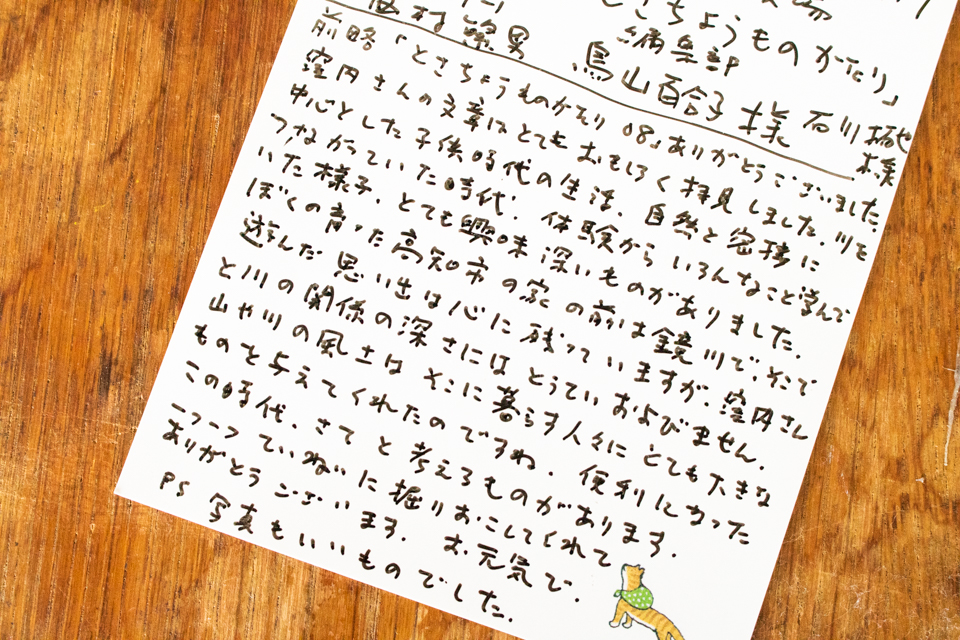

先日、絵本作家の西村繁男さんからお葉書が届きました。

2018年、西村さんは奥さまのいまきみちさんと共に土佐町立みつば保育園を訪れ、絵本の読み聞かせをしてくれました。その後も新しい絵本が出版されるたびに送ってくださり、土佐町立図書館には西村繁男さんの絵本がたくさん並んでいます。

高知市出身の西村さんですが、西村さんのおじいさんは土佐町旧地蔵寺村の村長だった西村繁太郎さん。幼い頃、繁太郎さんの家に遊びにきては地蔵寺川で泳いだそうで、土佐町にはとても懐かしい思い出があると何度も話してくれました。

前略

「とさちょうものがたり08」ありがとうございました。

窪内さんの文章はとてもおもしろく拝見しました。川を中心とした子供時代の生活、自然と密接につながっていた時代、体験からいろんなことを学んでいた様子、とても興味深いものがありました。

ぼくの育った高知市の家の前は鏡川で、そこで遊んだ思い出は心に残っていますが、窪内さんと川の関係の深さにはとうていおよびません。

山や川の風土はそこに暮らす人々にとても大きなものを与えてくれたのですね。

便利になったこの時代、さてと考えるものがあります。

一つ一つていねいに掘りおこしてくれてありがとうございます。お元気で。

PS . 写真もいいものでした。

山や川、空や土や風…。自然の数々は、コンクリートの上では味わえない何かを届けてくれます。

西村さんといまきさんに、また土佐町でお会いしたいです。

これは、土佐町の川村雅史さんが見せてくれた写真です。

雅史さんは現在83歳。土佐町の早明浦ダムの底に沈んだ、柿の木地区に住んでいました。これはダム建設当時の話を伺っているときに見せてくれた一枚です。(当時のお話は後日、「さめうらを記す」でお伝えします)

左に見えるのは、雅史さんのお父さんが営んでいた写真屋「ホワイト写真館」。この写真屋さんは現在の中島地区・中島観音堂のそばにあったそうです。

右から二人目の男性が、雅史さんのお父さん。右の女性は雅史さんのお母さんの妹で、妹夫婦が車で遊びに来た時の写真だそうです。

なんてかっこいい車!

ナンバーは「高385」、シンプルでいいなと思います。高知県で385台目の車だったのでしょうか?

車種については詳しくないし確証もないのですが、写真で判断するにアメリカ車フォードの「ロードスター」なのかな?と思います。詳しい方がいたら教えていただけると幸いです。

道は舗装されておらず土の道。土煙をあげて走るこの車を、道ゆく人が振り向いていたかもしれないですね。

この赤い羽根のマーク、誰でも一度は目にしたことがあると思います。

そう、赤い羽根共同募金のシンボルマークです。小学生の時、「共同募金お願いします!」と言いながら校門の前に立った思い出があります。募金した人に手渡される赤い羽根は、名札に貼り付けたりしていました。

その共同募金の全国的な企画、啓発宣伝、調査研究、都道府県共同募金会の支援を行っているのが「社会福祉法人 中央共同募金会」です。

今回、職員の皆さんが着るパーカーを作って欲しいというご依頼をいただきました。今から2年前、中央共同募金会の常務理事である渋谷篤男さんが土佐町に来て、シルクスクリーン体験をしてくださったことがご縁でした。

デザインは、担当者の方とイメージをやりとりし、最終的に「今と昔をつむぐ物語として、新旧のロゴを入れる」ことに決定。

それがこちらです!

印刷を担当したどんぐりの寿光くん(右)ときほちゃん(左)

背中は、第一回共同募金運動で使われたというロゴと、共同募金の英訳「Community Chest」の文字が入っています。ロゴは「Community Chest」の頭文字「C C」を組み合わせたものです。共同募金運動が全国的に始まったのは1947年ということで、その年号も入っています。

そして胸には、現在のシンボルマークである赤い羽根。赤い羽根をシンボルとして使い始めたのは、第2回目の1948年から。(1回目のCCマークは幻となってしまったそう)

このパーカーに込められた「今と昔をつむぐ」ことが、一枚ずつ手で刷り上げていくシルクスクリーンの風合いと合っていると喜んでいただきました。

「今はコロナ禍もあり、職員一同が揃う機会がまずないのですが、このような楽しみができて本当によかったと感じています。」という担当者の方のメッセージもうれしかったです。

一枚ずつ手で印刷していきます

恥ずかしながら、今回のご依頼で、赤い羽根共同募金の活動の内容や意味を初めて詳しく知りました。

共同募金で集められたお金は、さまざまな地域課題や社会課題を解決するため、日本全国で取り組まれている民間の活動に使われています。

現在、赤い羽根共同募金では「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」が行われています。

このキャンペーンで集められた寄付金は、「いのちをつなぐ支援活動を支える」ことをテーマに、感染症の影響の長期化とともに増加した生活に困窮している方などの支援や、いのちに直接関係するような深刻な課題に対する活動への支援に使われます。

・民間の相談活動の支援

・食に困っている人への支援(こども食堂や地域食堂、フードバンク等の食支援)

・住まいに困っている人への居住支援、孤立防止やDVシェルターなどの居場所づくり等)

とさちょうものがたりとしても、今何ができるのかを考え、行動していきたいと思います。

1945年の終戦の年だったか、 その前年だったか定かではありませんが、 私の家から見て、西の空をトンボが群れ飛んでいるくらい沢山の飛行機が飛んでいるのを見たことがあります。 後でB29だと聞かされました。

高知市は、 1945年 (昭和20年) 7月4日未明に、B29が焼夷弾の雨を降らし焼け野原となり、沢山の犠牲者をだしました。

嶺北地方は、空襲されることはなかったけれど、 空襲に備えて防空壕を掘る家もあり、防火訓練をしたり、本土決戦にそなえ、 竹槍を作り敵と戦うのだとその訓練をしたり、当時の国策(精神論) に翻弄されました。

また、出征している兵士の 「武運長久」 を祈念するため、 吾川郡上八川村 (現・いの町) の若宮八幡宮に日参詣でのため、 二人組の交代で参拝に行っていました。 順番が来れば母は隣の方と二人、 朝早く提灯を灯し出かけて行きました。 現在は、国道439号を車で30分位で行くことが出来ますが、 あの時代には 「郷ノ峰トンネル」 はなく、車もなく、自分の足で歩いての山越えでしたから、 その苦労は大変だったと思います。

この様な時代に少女期をすごしましたので、小学生のころから、家族の一員、 戦力として、田植え、 田の草取り等の手伝いをしました。 当時の学校は、春と秋には農繁期の休みが一週間位あったと思います。 皆、 家の手伝い をしましたし、労働力のない家には「勤労奉仕」といって手伝いに行きました。 全て食糧増産のため、皆が生きる為でした。

田井山の八合目位に、 家の炭焼き窯があり、父は家から炭窯の煙の色を見て、 夜中でも火を止めるため、山に登っていきました。 子供心に「すごいなアーーー」と誇らしく思ったことでした。 炭が出来ると、茅で編んだ炭俵に炭を入れ、背負って家まで持ち帰る手伝いをしました。

また、 田井山の五合目あたりにあった採草地を開墾し、芋畑にしていましたので、 植付け・草取り・収穫と随分この畑には通いました。 収穫のときは、芋を「かます」 に入れ、これも背負って家まで持ち帰りました。 今と違って、なにをするにも動力はなく、全て人力での対応でした。

家は百姓でも、米も麦も保有米を除いて、残りは全て供出しなければなりませんでしたので、余分なお米はなかったけれど、 必要なものとの物々交換に使ったり、不幸ごとで、 どうしても必要な方に融通することもありましたので、麦ご飯だけでなく、サツマイモを入れたご飯や菜飯も食べました。

しかし、ひもじい思いをしたことはなかったです。 サツマイモで空腹を満たすことが出来ましたから。 また、サツマイモは大切なおやつでもありました。

戦後76年、今思うことは、戦中戦後の食糧難に命をつなぎ止めてくれた芋畑や田畑が耕作放棄地となり、荒れていくさまに、 未来の人達の為に 「これでいいのか、これでいいのか」と悩んでしまいます。