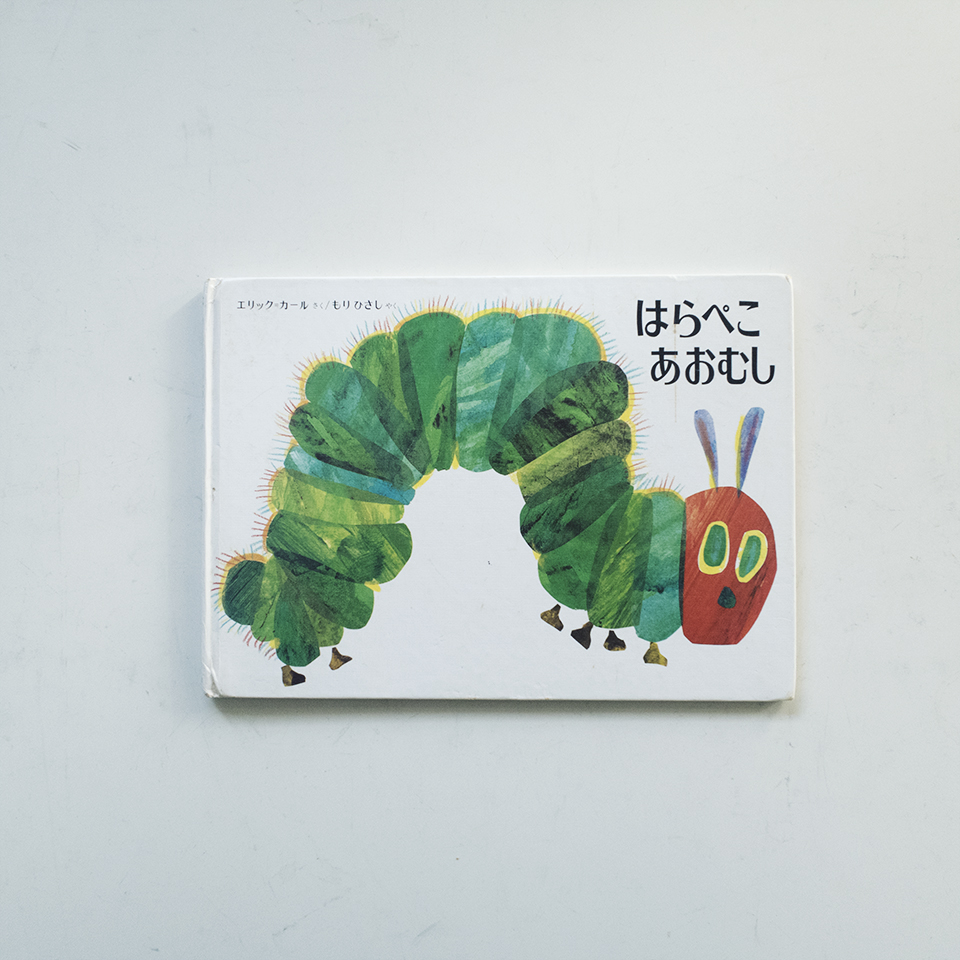

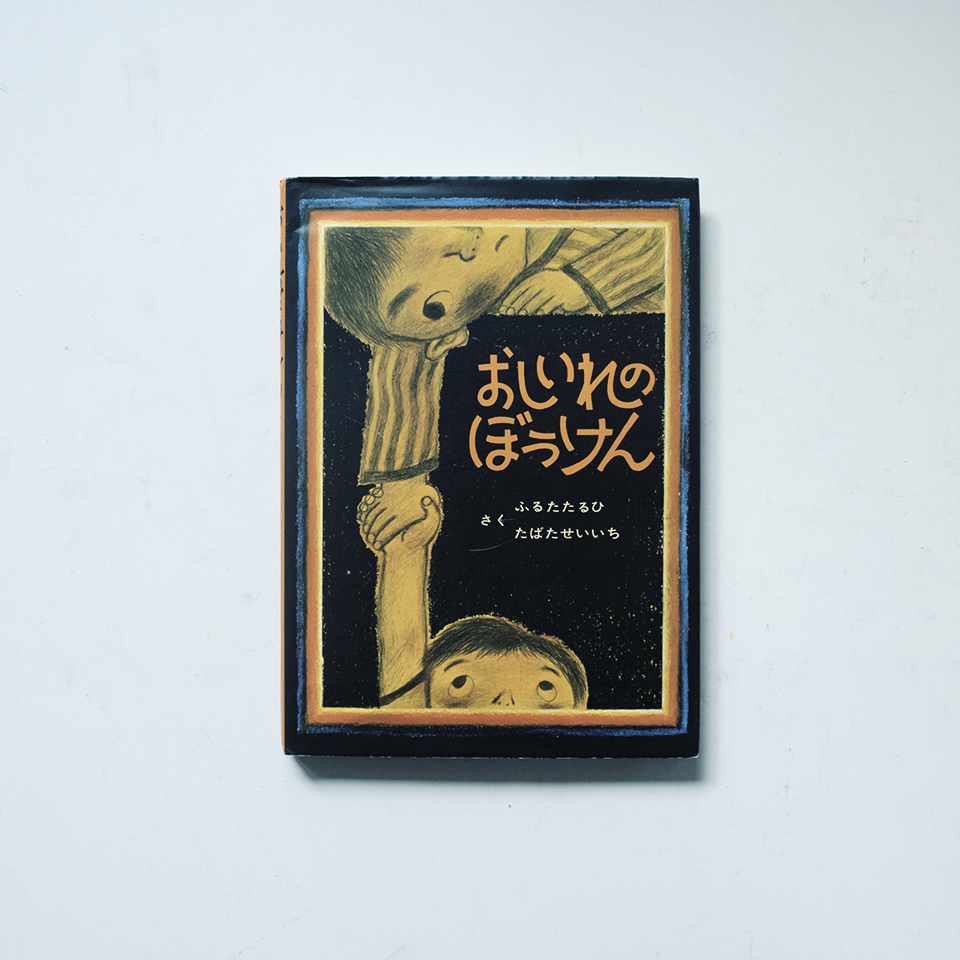

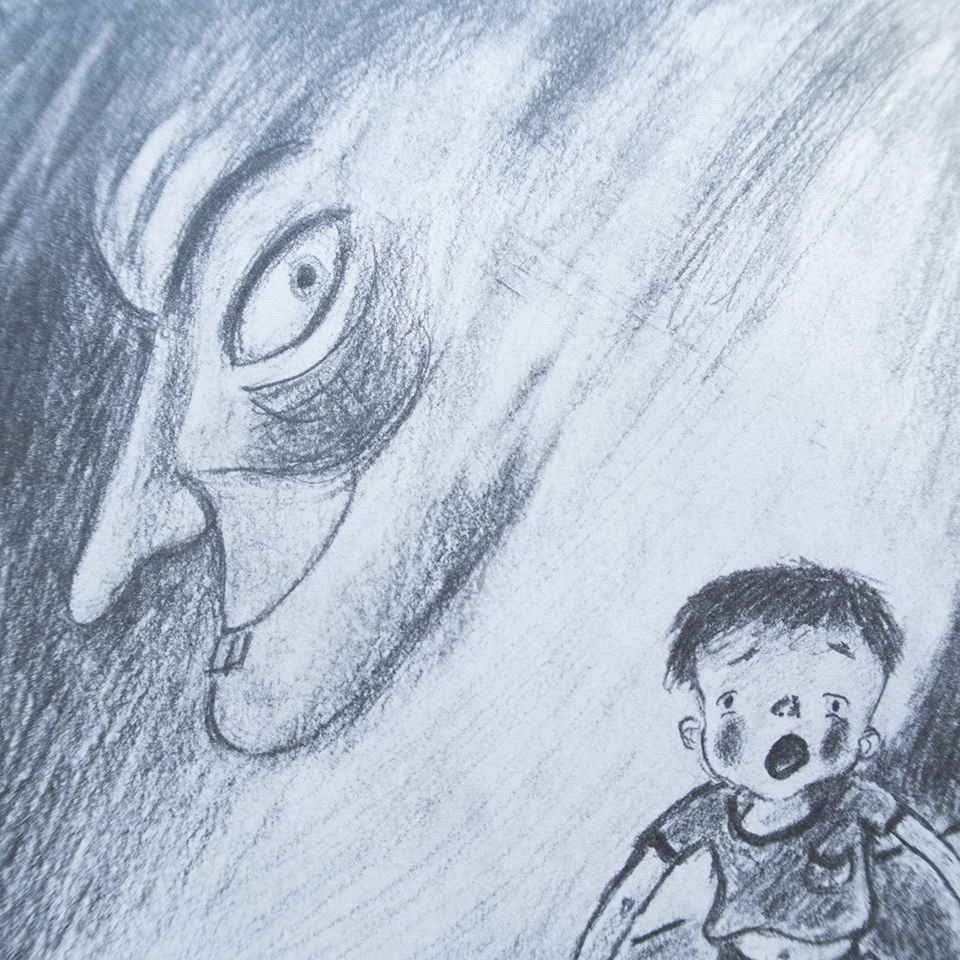

「おしいれのぼうけん」 ふるたたるひ たばたせいいち

土佐町みつば保育園の山下志保先生が教えてくれた「おしいれのぼうけん」。

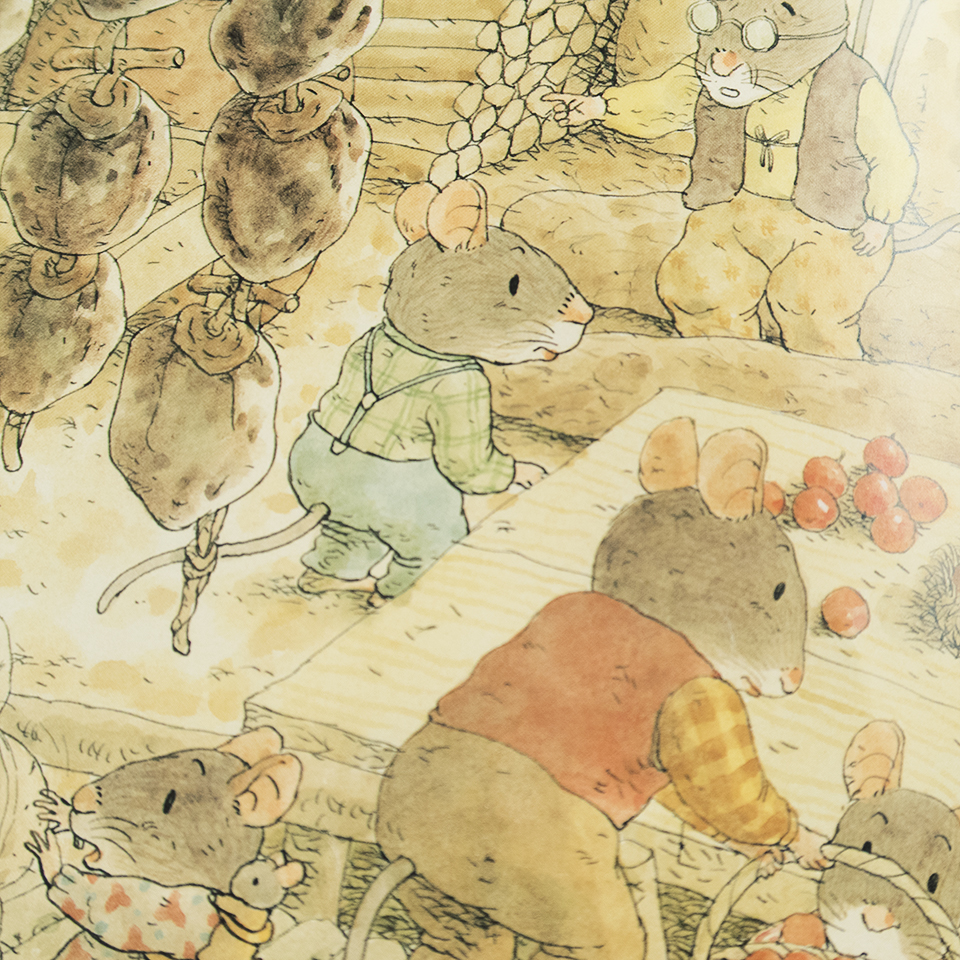

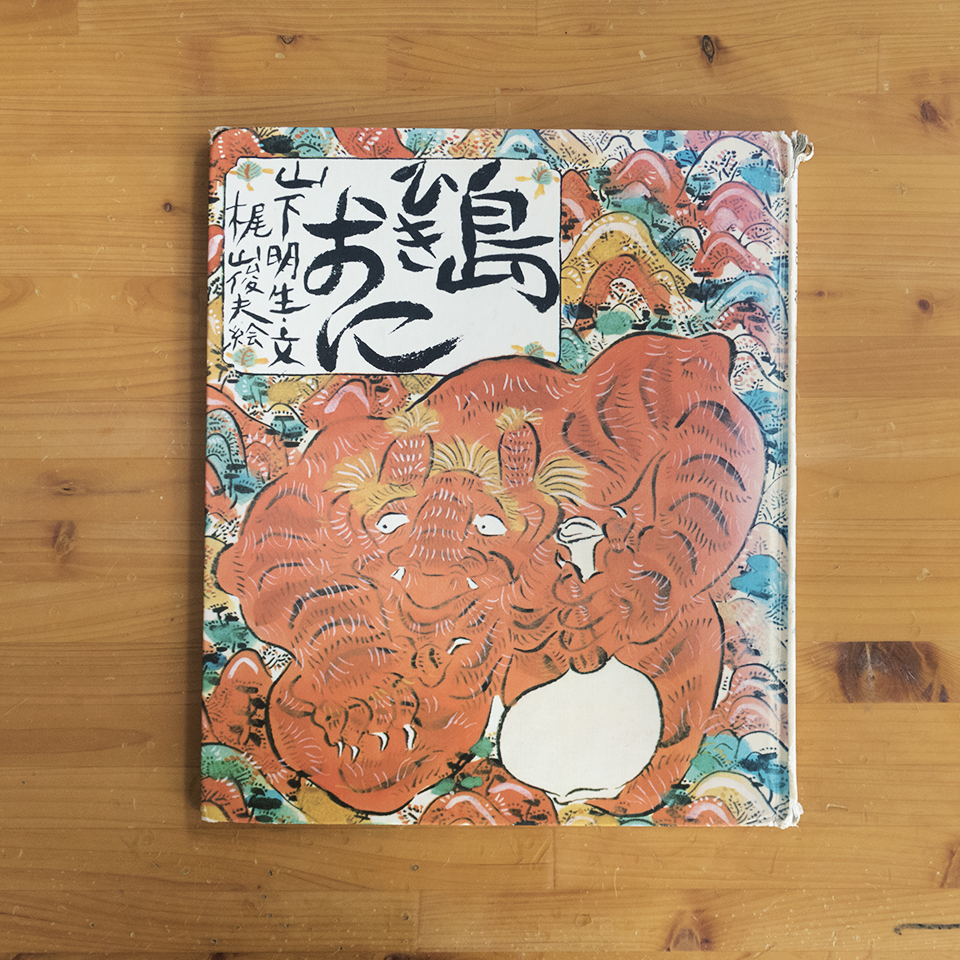

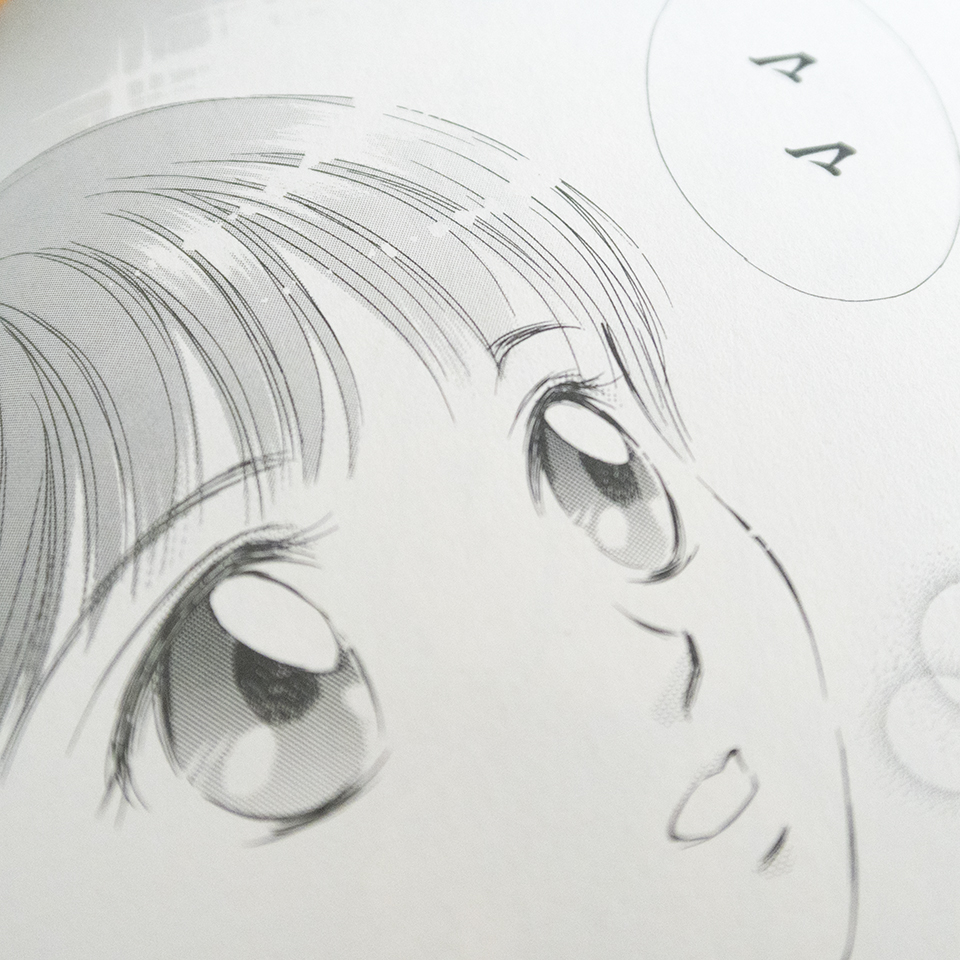

写真に映っている横顔は、子どもたちが恐れる“ねずみばあさん”。

志保先生がねずみばあさんのセリフを『ねずみばあさんの声』で読むと、

「『先生、似いちゅう!』って子どもたちが言いゆう。」と先生は笑って教えてくれました。

うちのすえっこもねずみばあさんを恐れるひとり。

朝、保育園にいく前になかなか着替えなかったりする時「あ!ねずみばあさんが見いちゅう!」と言うと

一発で言うことを聞きます(笑)

ありがとう!ねずみばあさん!

(それはともかく)怖いものがあるって大事なことやな、って思います。