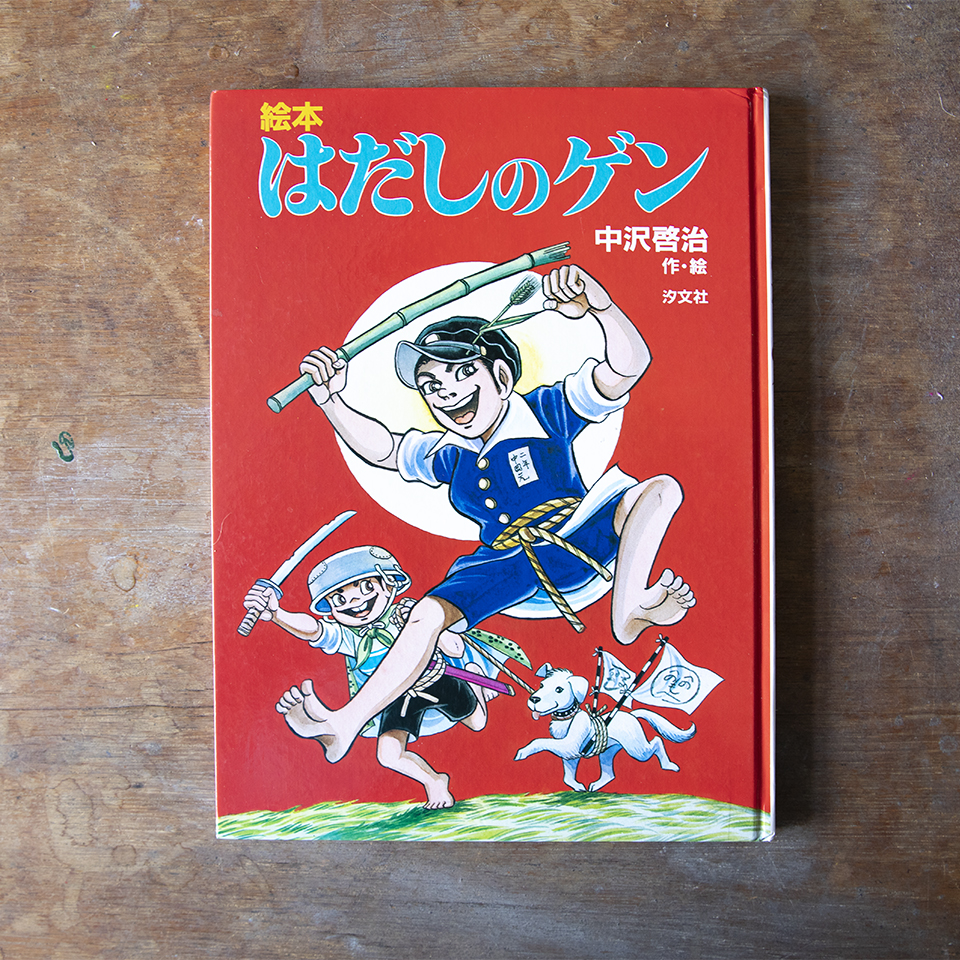

「山ちゃんルーレット」 山門修平 新風舎

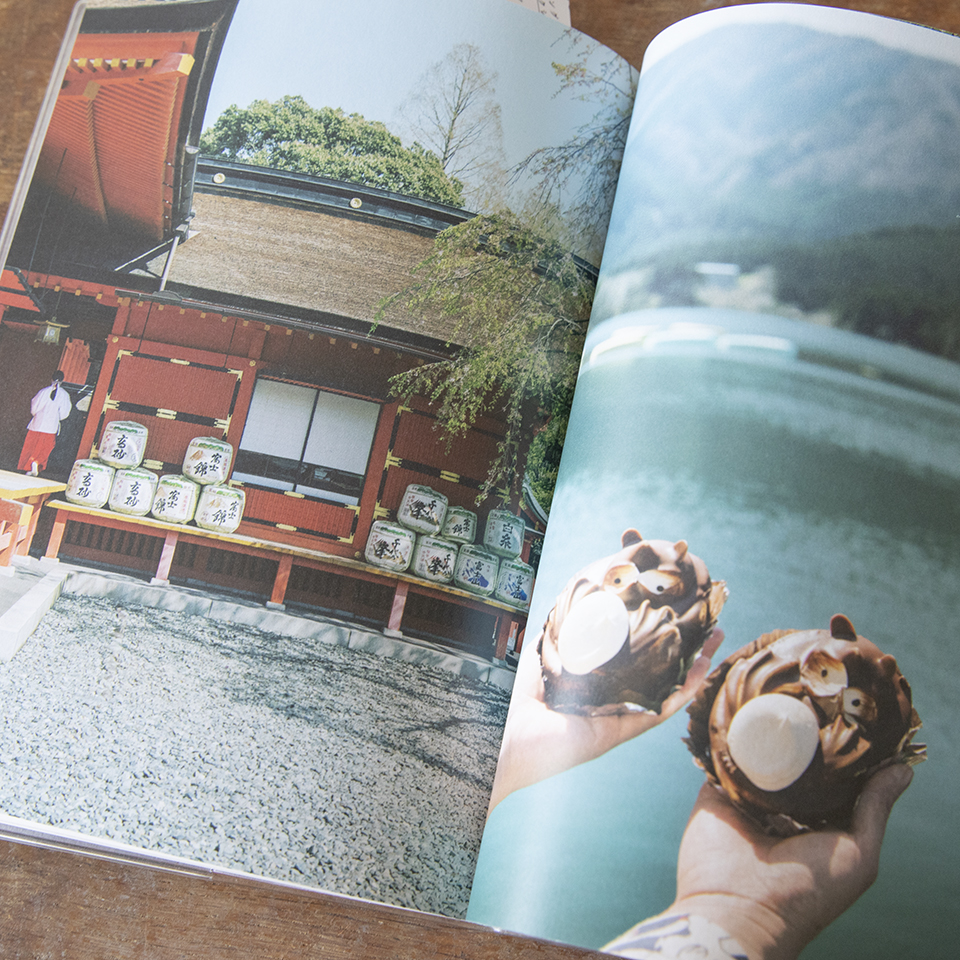

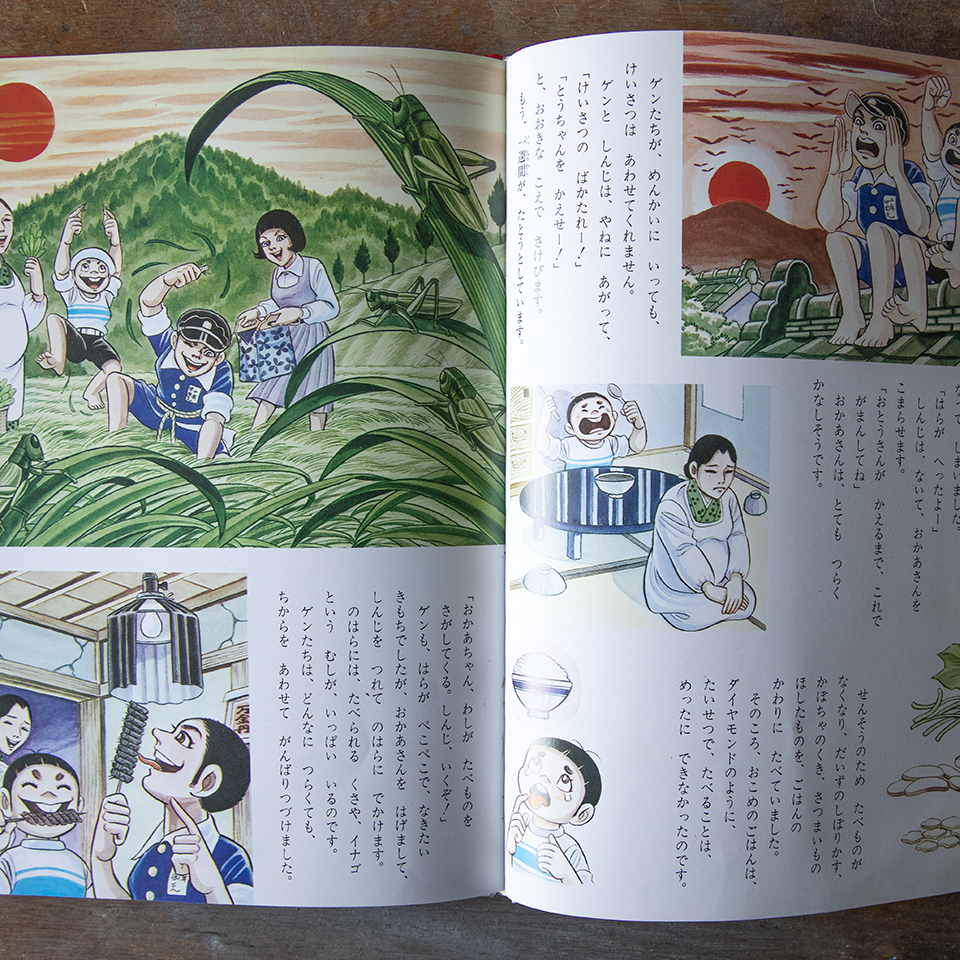

この本は若かりし頃、出会うずっと前の20代はじめの夫が書いた本です。若気の至り、若さゆえのノリと勢いで20万円だけ持って世界一周しようとした海外旅行記。

この本のことはもう彼にとってはとっくに過去の葬られた記録として見向きもしませんが、今改めて読み直すと彼が一人で自由に生きてきたこと、一所懸命毎日を過ごしていた様子が伝わってきます。内容は息子や娘がいつか大きくなったときに読んだら、ゲッてなる(親ゆえに余計に)内容も多々含まれてますが、きっともっと大きくなったとき読めば、おもろい親父やったんやなぁ〜って思ってくれるんじゃなかろうか?どうだろか。汗。

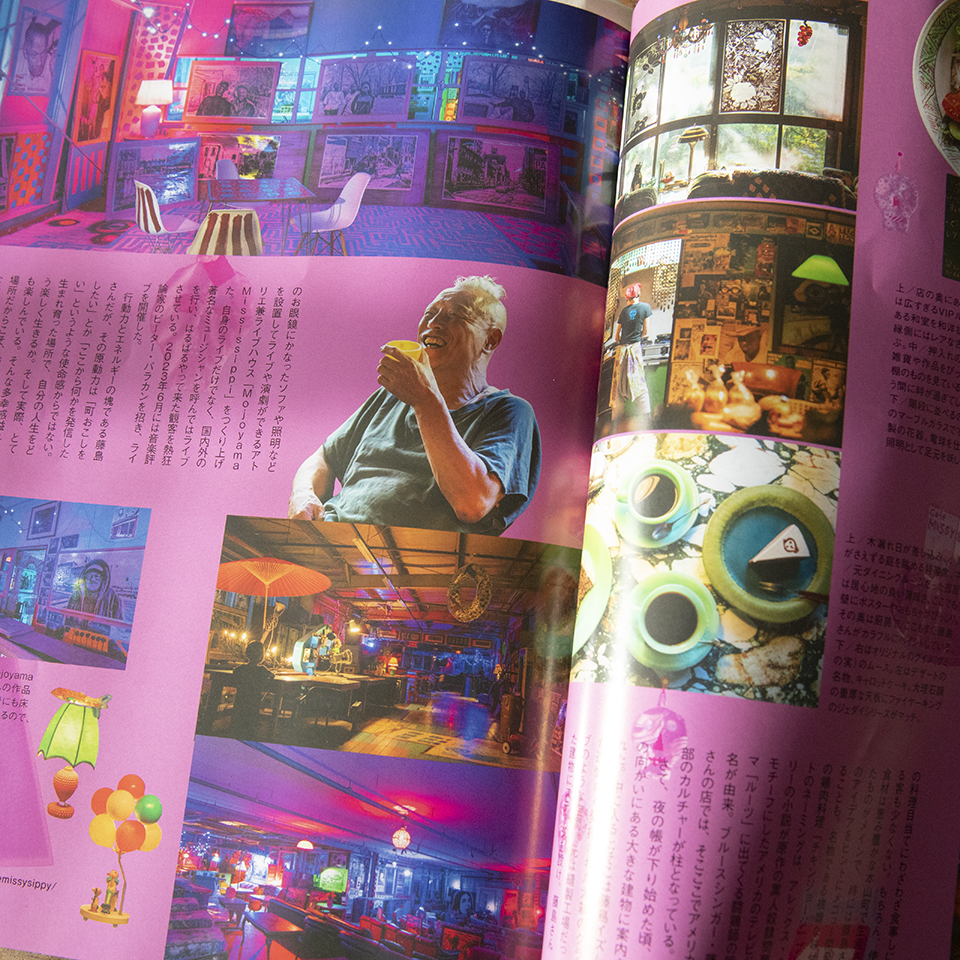

大阪から船に乗って上海へ、歩いてベトナムの国境をまたぎ、バスに乗ってタイ入り。インド〜トルコからの飛んでアイスランド、イギリス&スペイン、スイス…新潟。途中、もちろん資金は底をつきレストランで働いてお金をつくったかと思えば、ボラれてお金を失ったりさまざまなトラブルに遭いながらもその倍以上に現地でたくさんの人に助けられ、素直な気持ちでその時その時を綴ってます。(文章めちゃくちゃだけど)

私も一人海外旅行が好きだった人間ですが、彼のようなハードな旅は出来ませんでした。でも、旅をしている時間は、人生を凝縮したような濃い時間が流れる気がします。見知らぬ土地で独り、いろんなことを考え、いつもいる日本での生活を離れてみることによってわかること大切なひと、そして自分自身が見えてくることがたくさんありました。

ちなみにこの本を出版するにあたり借金した彼はその返済のため北海道で漁師のバイトをし、滋賀で銅を精製?するバイトに打ち込んだそう。 昨年は、家族みんなで北海道でお世話になった船頭に会いに行く旅に出かけました。どうやら山さんルーレット、まだまだ旅の途中のようです。