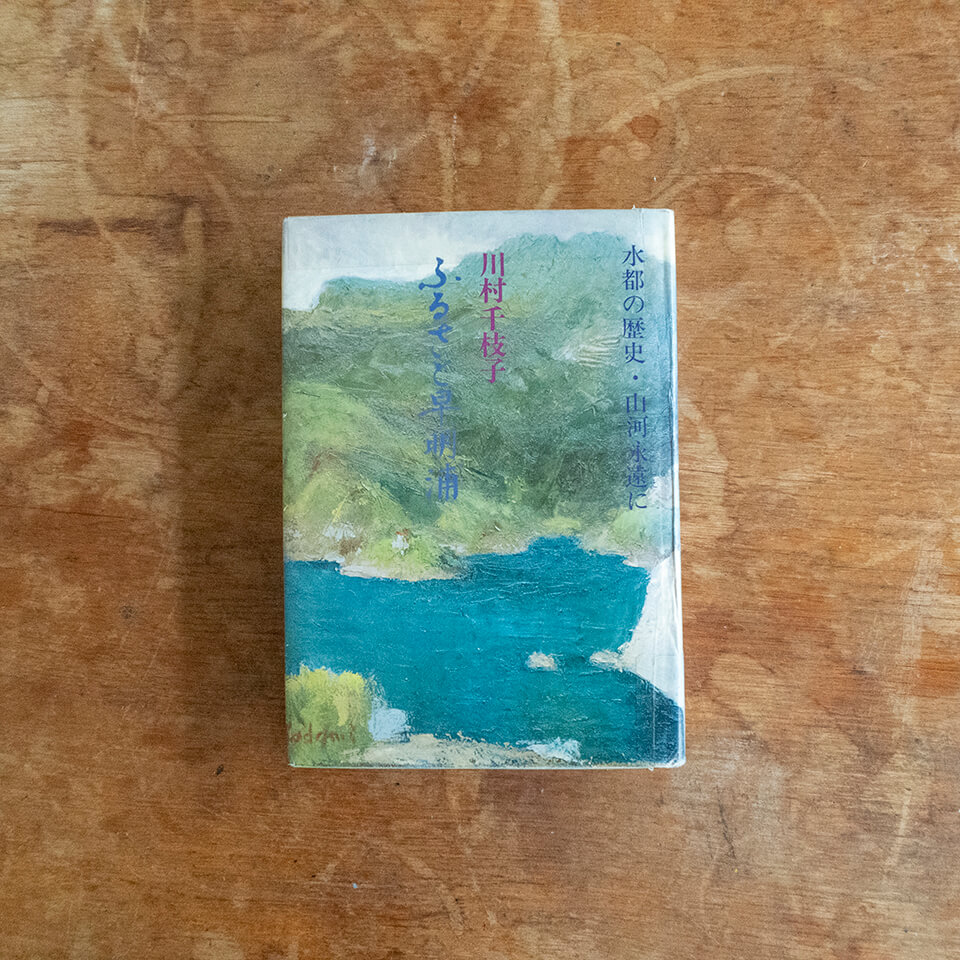

「ふるさと早明浦」 川村千枝子 新日本文芸倶楽部(あどばんす)編集室

とさちょうものがたりで連載中の「さめうらを記す」では、早明浦ダム建設の際、ダムの底へ沈んだ土地で暮らしていた人たちのお話を掲載しています。

土佐町古味地区の川村友信さんにお話を聞いた時のこと。「ダムのことを本にした人がいる。川村千枝子さんという人じゃ」と、ふと思い出したように教えてくれました。

これがその本、川村千枝子さんの著書「ふるさと早明浦」です。図書館で見つけました。

ダムに沈んだ大渕、古味、柿ノ木、早明浦地区の歴史や風習、家系図や地域の取り決めなど、とても細かく丁寧に書かれています。集落内の地図は手描きされ、川村さんが集落の道を辿り歩いた姿が見えるようでした。本当によく調べたなあ…と脱帽しながらページをめくりました。この情熱はどこからきているのだろうか、ぜひお会いして聞いてみたいと思いましたが、残念ながら千枝子さんは亡くなられていました。

けれども、千枝子さんのご主人である川村雅史さんにお会いすることができました。雅史さんはダムに沈んだ柿ノ木集落の出身です。先日、ダムの見える場所でお話を伺いました。かつて柿ノ木集落があった湖面を指差しながら、「この話はもう、僕だけしか知らないでしょう」と多くのお話を語ってくれました。

人と出会い、話に耳を傾けることで、「今、ここ」がより鮮明に見えてくる。それは机上では得られない体感です。

過去を知り、学び、自らの内側に問いかける。

今、何が必要なのか?何をするべきなのか?

人から学び、歴史から学ぶことは、とても大切なことだと思います。

川村雅史さんから聞いたお話は、後日「さめうらを記す」に掲載予定です。どうぞお楽しみに!