嶺北でとれた木材を使い、土佐町の職人さんにベンチを作ってもらいました。土佐町の人々が座って豊かな時を過ごすために。

2020年3月、土佐町のあちらこちらに40個のベンチの設置が終わりました。

2019年11月26日、ベンチ製作の現場に伺いました。

建具職人である山中晴介さんの作業場では、職人の皆さんがそれぞれの持ち場で仕事をする音が響きます。

嶺北の木を使って製作されるこのベンチ。この時すでにベンチの脚や幕板は完成され、この日は最後の工程である組み立てを行なっていました。

脚の組み立ての現場は、山中晴介さんと大工である大石淳一さんが担当していました。

ベンチの脚のほぞ穴にボンドを入れる

3つのベンチの脚を組み合わせていく。脚のほぞ穴と幕板のほぞをハンマーで打ち付けて組み立てる

ベンチの脚を支えるつなぎ貫を組み合わせる

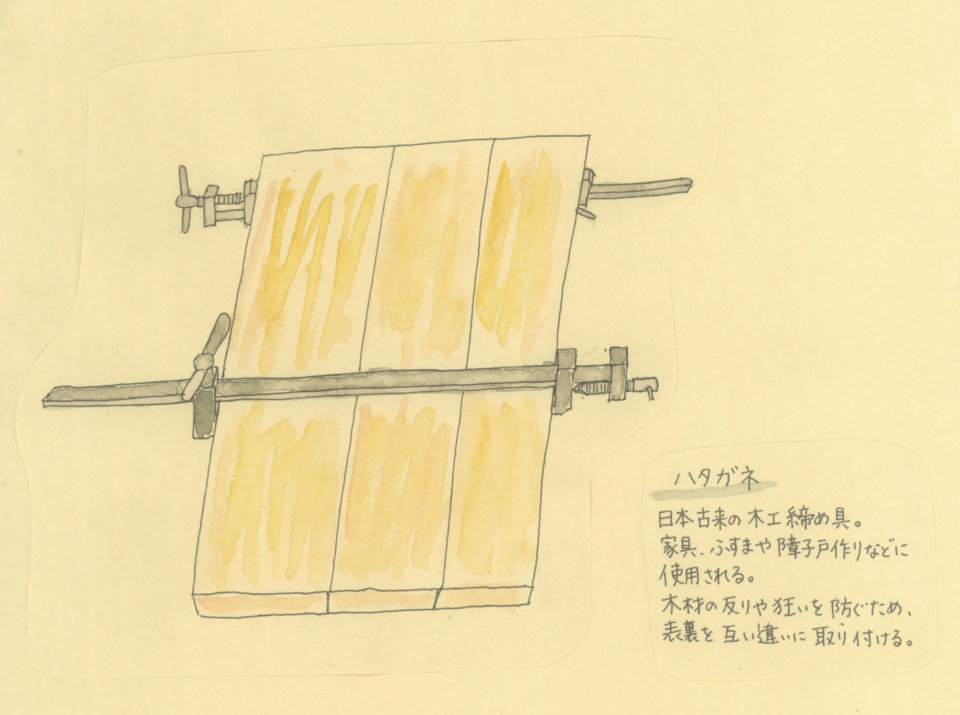

組み合わせた脚をハタガネでしっかり固定し、釘穴をあける

*山中晴介さんが使っている銀色の物差しのような道具は「ハタガネ」。昔からある道具なのだそうです。

道具①ハタガネ

ひっくり返し、つなぎ貫にも釘穴をあける

平らな場所へ置いた時にガタガタしないか確認する。「今の段階でねじれを治しとかんと。このベンチは6本脚やけ、地面がよっぽどまっすぐでないとどうしてもガタガタするきね」

この工程を約5分で行うおふたり。迷いなくテキパキと組み立てていきます。

組み立てるベンチの脚と幕板とつなぎ貫には「ほぞ穴」と「ほぞ」があるのですが、それぞれに「ほぞ穴」と「ほぞ」を付けたのは建具職人である山中晴介さん。ほぞ穴とほぞが気持ちがいいほどピタリ合い、スムーズに組み立てられるのも「建具職人である山中晴介さんの仕事があるからこそ」と大工の皆さんが口を揃えて話していました。

木は雨が降ると膨らみ、日に当たって乾燥すると元に戻って縮む。そういった木の特性を考え、木の木目などを見て、ほぞ穴とほぞの付け方を微妙に調整しているのだそうです。

まさに職人技!

土佐町ベンチは、職人のみなさんの知恵と技術でできています。

(「土佐町ベンチプロジェクト ④ベンチの組み立て 」に続く)

*ベンチを作ってくれた7人の職人さんです。