「言葉が紡ぐもの」 文:鳥山百合子

朝食を食べていた時だった。

手から箸が滑り落ちた。拾おうと背中をかがめると全身の力がぐにゃりと抜けた。手が動かない。体が起こせない。助けを求めて口から出たのは「あー、あー、あー」。絞り出すように発したそれは、言葉にならない言葉だった。

窪内さんはすぐに病院へ向かった。CT画像には脳の血管を塞ぐ一つの血の塊が写っていた。脳梗塞だった。

震える手で4Bの鉛筆を握り、主治医の質問にマルバツで答えた。途切れ途切れながら筆談することもできた。

「口では説明できんのに、それでも考えだけは浮かんでくる。我ながら不思議な体験だった」

入院して4日目、朝起きると、あれだけ言葉にならなかった言葉が話せるようになっていた。手の震えも止まった。血の塊が太い血管へと移動し、血流がよくなったのだ。

入院中、電話をいただいた。入院の理由を聞いて血の気が引いたが、聞こえてくる窪内さんの変わらぬあたたかい声に安心もした。今は自宅で療養しながら過ごされている。

「脳梗塞を乗り越えたいと思っていますから」

コロナ禍もあり約一年半ぶりにお会いした窪内さんは、力強くそう言った。

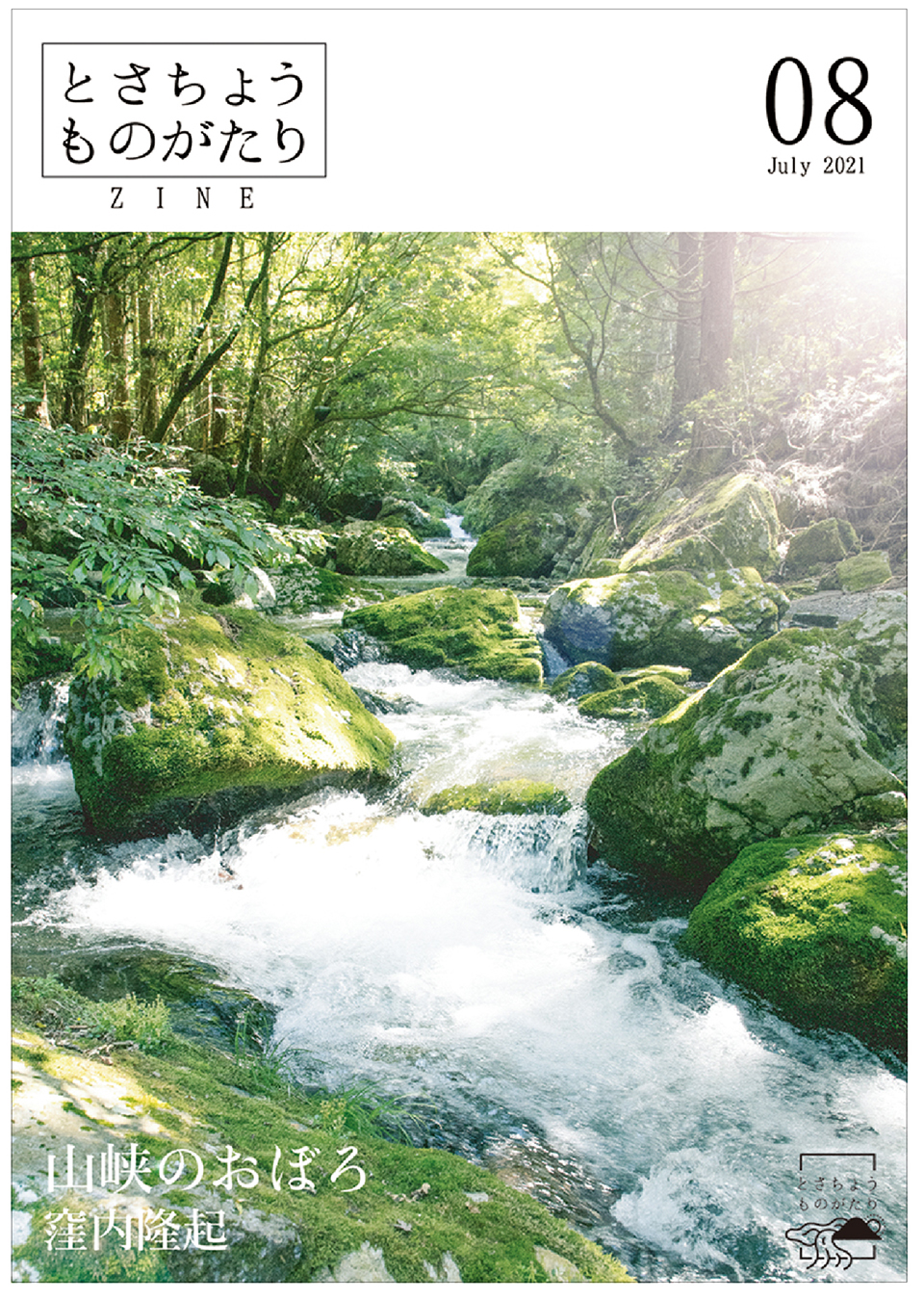

60年越しの約束

「山峡のおぼろ」と題し、窪内さんが戦中、戦後の子供たちのことを書くきっかけとなったのは、産経新聞社を退職する際に司馬遼太郎さんから手渡された色紙に記された言葉だった。そのことは「終りに当たって『婉なる哉故山…』(P45 ) 」に詳しい。

実はきっかけがもう一つあった。それは60年越しの約束だった。窪内さんが産経新聞の記者として働き始めた頃、「盆飯(P38 ) 」を一緒に食べたガキ大将、窪内久年さんと交わした言葉だ。

「ものを書く世界に勤めたんやったら、戦中、戦後が忘れられてしまわぬよう、子供時分にやったことを全部まとめて書き残しておけよ」

その後も久年さんと会うたびに何度となく「命じられ」、書き残したいという想いはずっと頭の中にあったそうだ。しかし仕事は忙しく、発表する方法もなかった。そうこうしている間に子供の頃の思い出を語り合える人たちはここ10年の間にこの世から次々と姿を消し、久年さんも3年前に亡くなった。

「そんな時、とさちょうものがたりと出会えた。子供時代のことを書こうと決めた時、久年さんとの約束も果たせると思った。それが『山峡のおぼろ』を書こうと思った最大の理由です」

窪内さんはそう話してくれた。

自分の実感を軸に

窪内さんがよく話す思い出の一つに「こぶて」がある。こぶてとは、木の枝や竹の弾力を利用して小鳥を獲る仕掛けのことである。朝、山の5〜6箇所にこぶてを仕掛け、学校から帰ってすぐ、獲物がかかっているか確かめに行く。宿題は必ず夜に回し、こっちの山へあっちの谷へとほぼ毎日駆け回っていたそうだ。戦争中の不自由な時代、とにかく自分で動かなければ始まらない。生活の全てにおいてそうするしかなかった。

私は窪内さんのお話を伺ううちに、子供時代の日々が、窪内さんという人の土台を作ったように思えてならなかった。

「僕は必ずと言っていいほど、自分でそのものを見るか、話を聞くか、とにかく自分で確かめないと気が済まない。実際に見た、触れた、そのことを軸にして口に出す以外ない」

子供時分にしてきたことが今も残っているのだと思う、と窪内さんは言っていた。そして、それは司馬遼太郎さんの教えでもあったと話してくれた。

司馬遼太郎さんの教え

昭和40年(1965年)、窪内さんは産経新聞社の先輩であった、作家司馬遼太郎さんの担当編集者になった。担当した「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」の他に、何本もの連載を抱えた司馬さんから常々言われていたことがあったという。

「想像でああらしい、こうらしいということを絶対俺に言ってくれるなよ。実際に見て、触って、知ったこと以外は、俺の耳に入れる必要はないぞ」

それはまさに窪内さんが子供時代に培ったことでなかったか。窪内さんと司馬さんが、編集者と作家という立場を超えて共有していた前提を見た気がした。

事実と真実

窪内さんは、司馬さんの作家活動の原点となった出来事を話してくれた。

旧満州牡丹江で戦車第一師団の小隊長だった司馬さんは、昭和20年5月、本土決戦に備えて帰国し、栃木県佐野に駐屯。視察にやってきた大本営の参謀に聞いた。

「米軍が上陸すると、それを迎撃するために戦車隊は南へ進む。ところが一般国民は、南から北へと同じ道を逃げてくる。その場合はどうしますか?」

参謀は言った。

「轢き殺して進め」

国を守り、国民を守るのが軍ではないのか?こんな人間の指揮のもとで戦っているのか?戦争が終わって自由にものが言える、書ける時代になったら書かなければいけない。司馬さんはそう思ったという。

そして作家となり、事あるごとに「事実は見えるけれど、真実はもっと深いところにある。事実だけに囚われず、さらにその奥の真実を見極めるように」と編集者たちに話していたそうだ。

ものごとの真実はどこにあるのか。

「轢き殺せ」と言い放った参謀の姿に、司馬さんは戦争というものの真実を見たのではないだろうか。

時には手探りで、時には深く潜っていって、奥底に隠れているものを探し続ける。事実だけに目を奪われて、真実を見逃してはならない。人任せにすることなく、自ら見極めよ。

司馬さんの作品の数々から、その叫びが聞こえてくるような気がする。

言葉が紡ぐもの

この本は「とさちょうものがたりZINE04 山峡のおぼろ」の続編である。04号を読んだ人から窪内さんの元へ「私も同じものを食べた」「同じことをした」という声がたくさん届いたという。電話帳で調べました、とわざわざ自宅に電話してきた人もいたそうだ。「その声色からみても、同じ思い出に浸ってくれているのがわかった。それだけでも書いてよかったなと思う」と窪内さんは言っていた。

久年さんと司馬さんから手渡された言葉は、時を経て窪内さん自らの言葉となり、多くの人たちの共感を生んだ。真実の言葉が紡ぐものは尊い。

「人生の最後に、人のために残しておける仕事ができてよかった」

窪内さんの心からのその言葉は、私たち編集部にとって何ものにも代え難い言葉だった。この言葉を何度でもかみしめて、深奥にある真実へと手を伸ばし続けたいと思っている。