14号ができました!

とさちょうものがたり ZINE14が完成しました。土佐町在住の方々には近日中に配布される予定です。

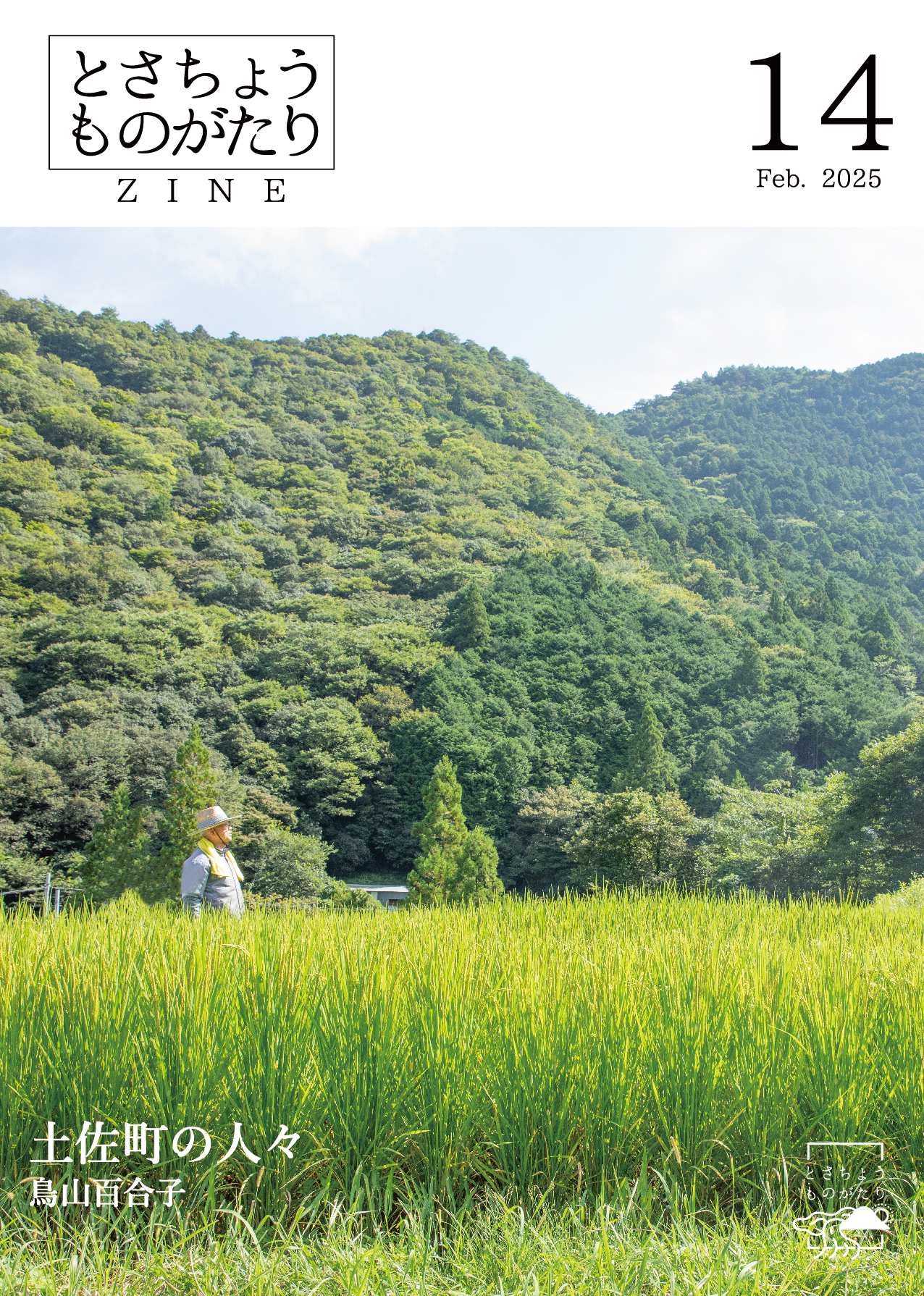

14号目は「土佐町の人々」(鳥山百合子)。

土佐町で暮らす5組の方々にお話を聞き、その暮らし方の一端を見せていただきました。

1, クロを積む

土佐町の田んぼのあちこちで見かける「クロ」。真夏に刈った草を積んでできている。

クロは昔から使われてきた肥料だが、時代の流れと共にクロを積む人は減っている。

長年、土佐町地蔵寺の田で、クロを積み続けてきた西村卓士さんと 田岡袈裟幸さん。

この場所の50年の変遷を知る、お二人の思いとは。

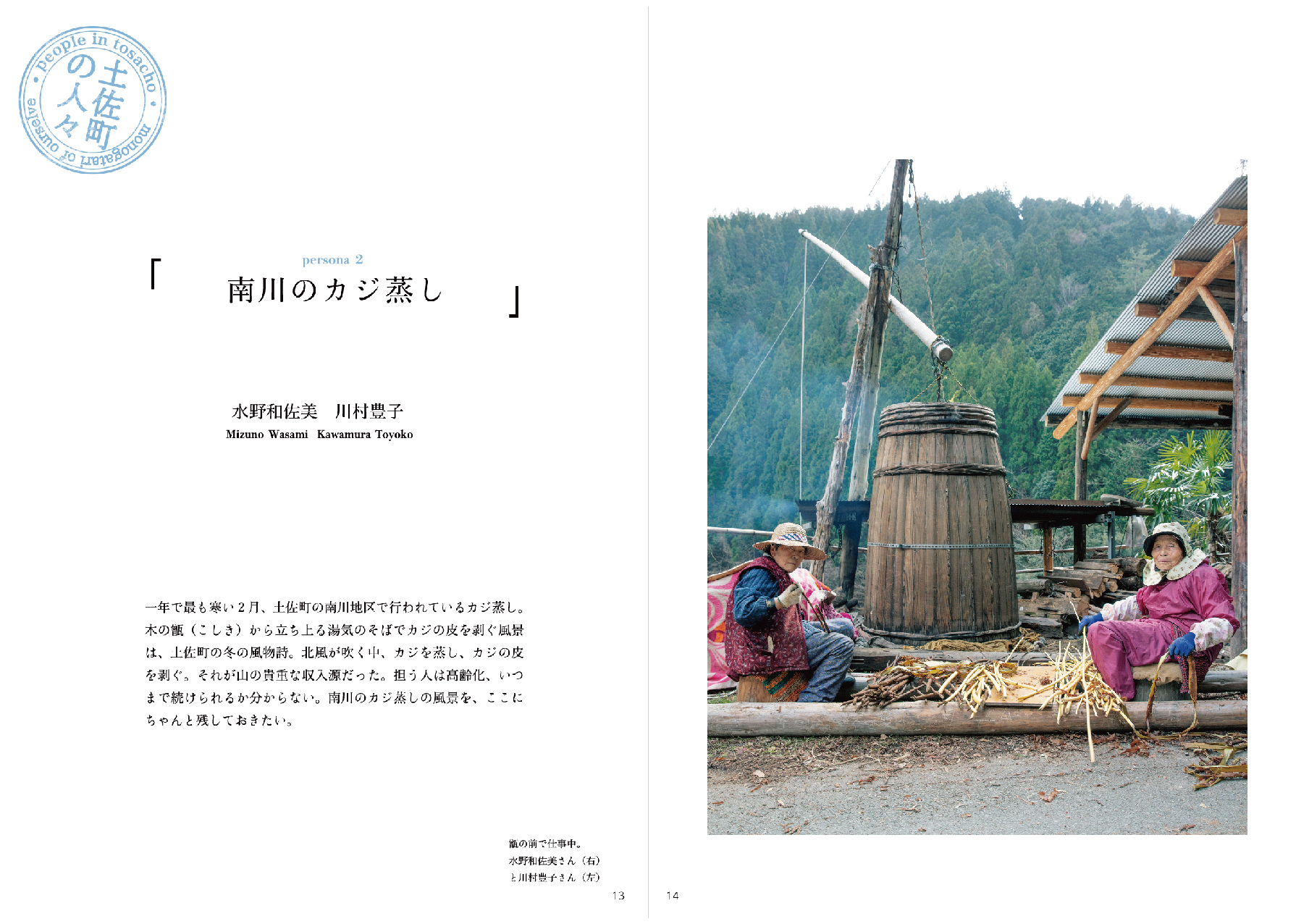

2, 南川のカジ蒸し

一年で最も寒い2月、土佐町の南川地区で行われているカジ蒸し。

木の甑(こしき)から立ち上る湯気のそばでカジの皮を剥ぐ風景は、土佐町の冬の風物詩。

北風が吹く中、カジを蒸し、カジの皮を剥ぐ。それが山の貴重な収入源だった。

担う人は高齢化、いつまで続けられるか分からない。南川のカジ蒸しの風景を、ここにちゃんと残しておきたい。

3, シシ肉をいただく

冬、猟犬と共に山に入り、見つけたイノシシの足跡を見極め、しとめたイノシシを自ら捌いて肉にする。山を駆け回っていたイノシシの肉は鮮やかな紅色で、瑞々しい。「命をいただく」とは?

土佐町栗木地区の猟師である近藤雅伸さんに、イノシシ猟について話を聞いた。

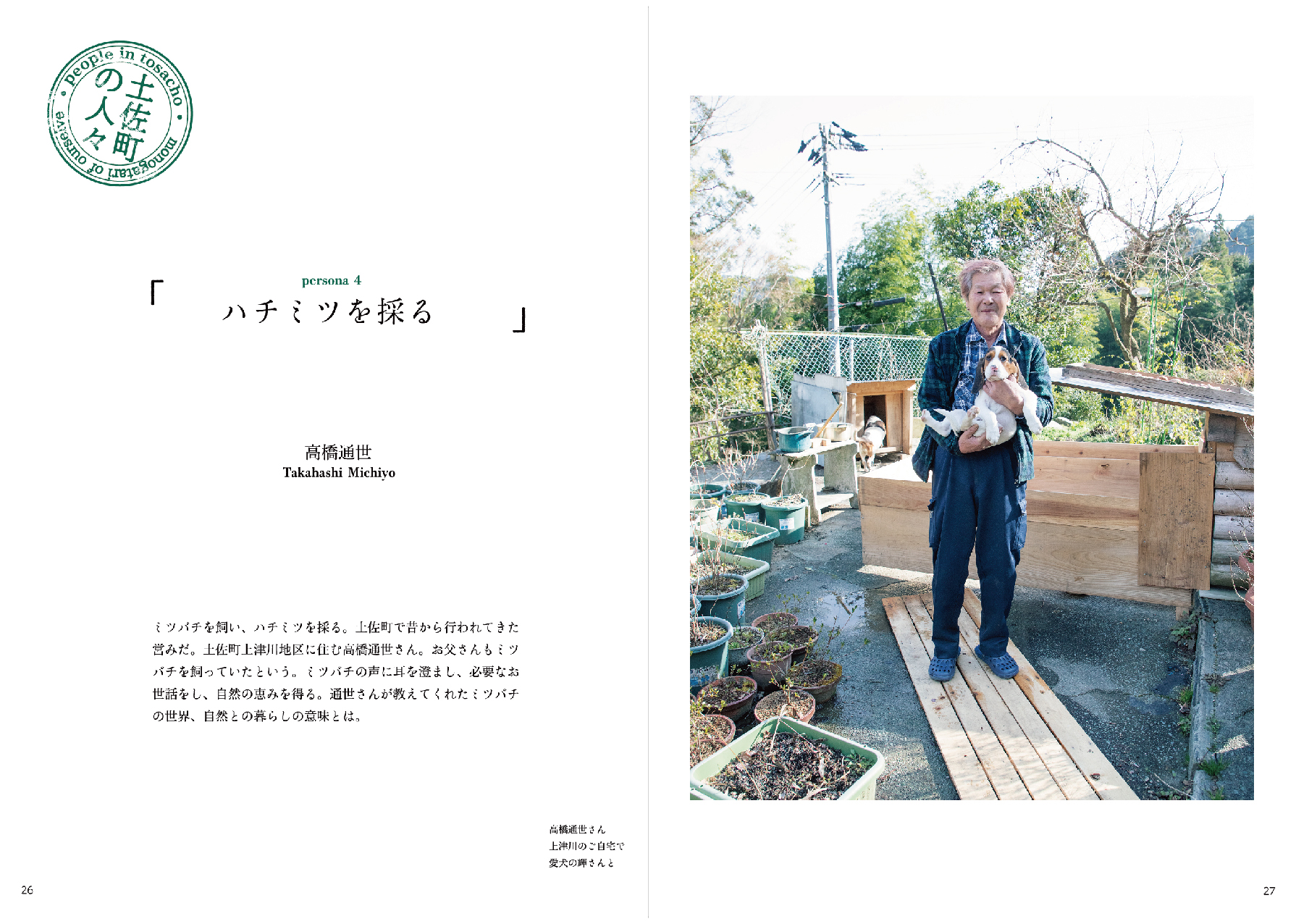

4, ハチミツを採る

ミツバチを飼い、ハチミツを採る。土佐町で昔から行われてきた営みだ。

土佐町上津川地区に住む高橋通世さん。お父さんもミツバチを飼っていたという。

ミツバチの声に耳を澄まし、必要なお世話をし、自然の営みを得る。

通世さんが教えてくれたミツバチの世界、自然との暮らしの意味とは。

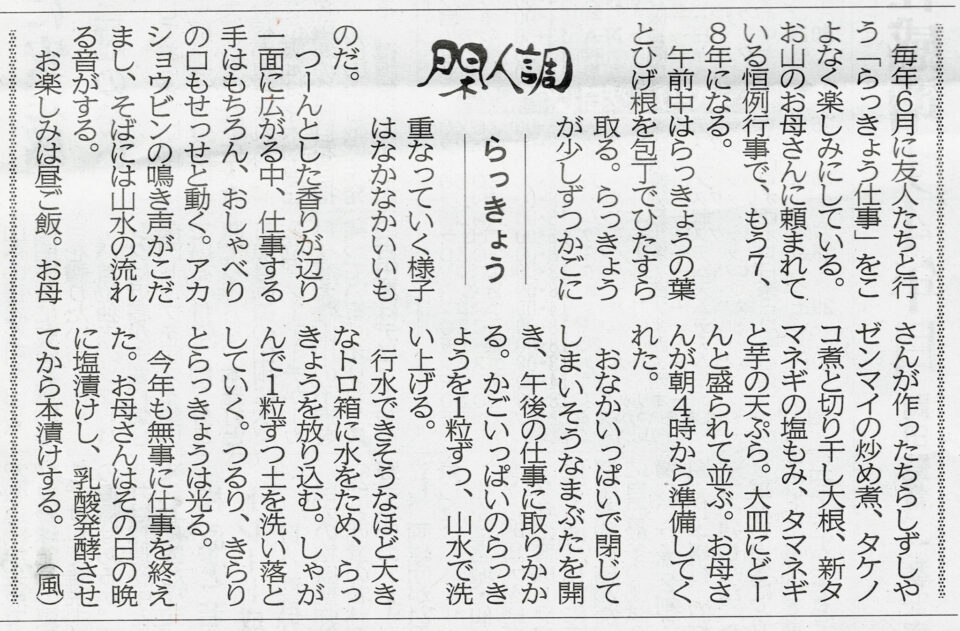

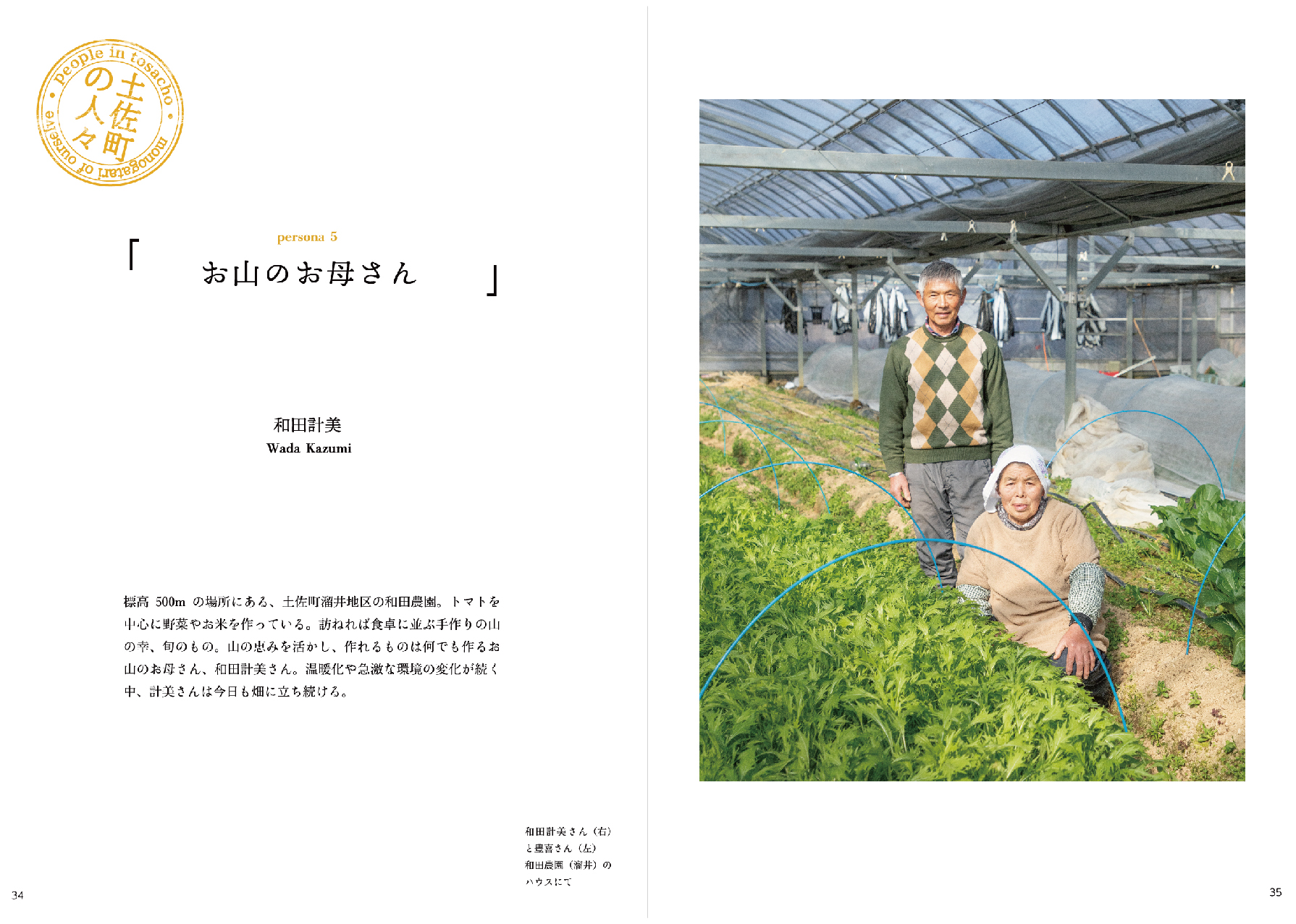

5, お山のお母さん

標高500mの場所にある、土佐町溜井地区の和田農園。トマトを中心に野菜やお米を作っている。

訪ねれば食卓に並ぶ手作りの山の幸、旬のもの、山の恵みを活かし、作れるものは何でも作るお山のお母さん、和田計美さん。温暖化や急激な環境の変化が続く中、計美さんは今日も畑に立ち続ける。

とさちょうものがたりZINEは、いつも通り高知県や首都圏の施設や店舗などで配布されます。土佐町外には少し時間差で届きますので、ご希望の方はご確認の上、入手してください。