川の水がとてもきれいに輝いているように見えました。春の日差しになってきているからでしょうか?

仲良く岩の上に座っているのは、竹政望乃ちゃんと那央くんの姉弟です。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

図らずもTPP。あっちのTPPではありません。

土佐町在住の写真家、石川拓也がひと月に1枚のポストカードを作るプロジェクト。

2016年11月から始まり、たまに遅れたりもしながら、いちおう、今のところ、毎月1枚発表しています。

各ポストカードは土佐町役場の玄関と道の駅さめうらにて無料で配布しています。

前編からの続き

さて、引っ越し先の千葉県にある住まいは築40年ほどの昭和の家。母屋と離れと倉庫がある。前の持ち主が大工さんだったからか、増築や建て増しがされていて部屋数が多く、七人家族でも十分な広さがあるのはありがたい。

数ヶ月前、新しい生活にあたって、「どう暮らしたいのか?」を夫婦で話し合ったことがあった。ポストイットに思い思いのイメージを書き留めてまとめていった。五右衛門風呂、釜戸料理、コンポスト、あるもんで、もったいなくない暮らし、等々。キーワードを並べてみる。なんだ、いまの「笹のいえ」の暮らしそのままじゃないかと、思わず笑ってしまった。つまり、ここでの暮らしは、僕たちの理想そのものだったのだ。ただ、新しい(といっても中古だけれど)家では、より快適に、より健康に暮らしたいというのが、ふたりの意見の一致するところだった。まずは断熱性を高め、冬は暖かく、夏は涼しい家にするところからDIY計画が始まる。暮らしのエネルギーは、薪や太陽光、廃油などを利用し、床暖房にも初挑戦する予定だ。

生業は、土佐町での経験を生かしていくつもりだ。田畑を耕し、自分たちの食べるものを自給する。そして余剰分があれば加工して仕事につなげる。いろんな人と関わりながら、「三方よし」の働き方を模索していく。やれること、やりたいことがたくさんありそうだ。

家の改修、裏山や果樹の手入れ、田畑での作業。僕たち家族だけではとても手が回らないから、ここでもたくさんの方々に関わってもらうことになるだろう。僕は自分のやりたいこと得意なことに集中し、それ以外の分野ではその道の達人たちに頼むとしよう。僕らはそこでできたつながりの一部となり、相互に楽しく健康に生きていける関係が築けたらとイメージしている。

子どもたちは地元の小中学校に通う。中学三年の長女、中学一年の長男、新小学一年生の次女。土佐町での友人と離れ、新しい環境に馴染んでくれるだろうか。

あと数年もすれば、子どもたちは上から順番に親離れしていくだろう。親の介護も始まるかもしれない。そんなことも見据えながら、新しい土地で新しい暮らしでの出来事を、ひとつひとつ淡々と、季節が巡るように暮らしていきたいと思っている。

さて、「とさちょうものがたり」の「笹のいえ」連載も、これでおしまい。

連載開始当初、編集の鳥山百合子さんが「一年したら土佐町の歳時記になるね」と言ってくれた。それから五年以上、ここまで続けられたのは、鳥山さんや石川拓也さんのおかげだ。誤字やわかりにくい表現を指摘してくれたり、更新が滞ったときには「できるときで構わないよ」と優しく声を掛けてくれたり、ときには一緒にお酒を飲みながら土佐町の未来を語り合うこともあった。

そんな時間の積み重ねが、この文章の礎になったのだと思う。

読んでくださった皆さんにも、心から感謝を。

「読んでますよ」と声をかけてもらうこともあり、嬉しいような、ちょっと気恥ずかしいような気持ちだった。この文章たちが、どこかで誰かの目にとまり、何かのヒントになりますように。

そして、僕たち家族を温かく迎え入れ、見守り、分け隔てなく関わってくださった土佐町のみなさまへ、ありがとうございました!

この町での出会いとつながりは、僕たちにとってかけがえのない宝物です。

最後に、いちばんの感謝を家族に。

この11年間、ときには夫婦で、ときには家族で、いろんな波を乗り越えてきた。

いま、家族全員が元気で、こうして共にいられることは、奇跡のように思える。本当にありがたいことだ。

そして何より、家族の健康を支え続けているシネマへ。

最大の感謝と尊敬と愛を贈りたい。

2025年三月某日

渡貫洋介

写真:

数日後に留学を控え、ひと足先に「笹のいえ」を離れるほの波がいるタイミングで、土佐町最後の家族写真を撮った。写真を撮ってくれたしげみちゃんはプロの写真家で、僕らの暮らしを深く理解し、いつも応援してくれる存在。何度も笹のいえを訪れ、僕たちの日常の一コマを撮り続けてくれている。その時間と記憶に、心からのありがとう。

土佐町小学校の5年生は、1年間を通して「山の学習」を行います。

実際に町内の山へ行き、林業に従事している人に話を聞いたり、10月には間伐体験を行います。この時に伐採した木は現在乾燥中。6年生になった時、土佐町で生まれた赤ちゃんのおもちゃを制作するために使います。

2025年1月21日、5年生は「宝箱」を作りました。

高知産のヒノキを使ったものづくり。先生は土佐町の宅間宏治さん。町内で「Forest」という木工工房を営んでおり、5年ほど前から土佐町小学校の子どもたちに、木を使ったものづくりを教えてくださっています。

「僕は肺がんが見つかって、今治療中です。しんどいので、今日は土佐町の大工さんたちに手伝ってもらいながらやりたいと思います」

宅間さんのこの言葉から、授業は始まりました。

最初に、事前にカットされた板と部品が一人ひとりに配られました。

子どもたちが組み立てやすいよう、宅間さんは各板にほぞをつけています。ほぞの形が揃っていないとうまく組み立てられないので、正確にほぞを作る必要があるそうで、「これがなかなかめんどくさいのよ」とのこと。

まずはほぞを組み合わせ、箱の部分と蓋の部分を作っていきます。ほぞにボンドを付け、一面ずつ組み立てていきます。少しずつできていく、箱の形。最終的に箱と蓋を組み立てられたら、蝶番で開け閉めができるようにします。ちなみに、蝶番は形がチョウチョみたいだからその名がついたそうです。

ボンドを付け、組んだところにさらにビスを入れて行きます。

一人の男の子が、宅間さんに何やら相談していました。ビスの頭が折れ、ネジが板の中に入り込んでしまったとのこと。

「どうしたらいいですか?」

「さあ〜、どうしようかねえ」

と宅間さん。

顔を突き合わせるように、入り込んでしまったビスをじっと見る二人。しばらくその様子が続きました。そして長い沈黙を破るように、男の子が一言、「もうやめますか?」

宅間さんは我に帰ったように顔を上げ、「あきらめたら終わり。さあどうしよう、って考える。それが木工の面白いところ」

イタズラ坊主のような、生き生きとした表情でした。

宅間さんは手を動かし始めました。

手元の板の切れ端を小さく切り、ビス穴のサイズに合うか確認。

少し大きすぎたので、さらに小さく切る。

サイズはこれくらいでOK。

その板をさらに削ってみる。

ビス穴に入る大きさになるか?

うん、これでOK。

それをビス穴に埋め込み、さらに木クズも加えてみる。

お、これでいけるんじゃないか?

指でぎゅ、ぎゅっと抑え込む。

おお!穴が空いてしまったところが、見事もう一度平らに!

少しずらした場所へ、もう一度ネジを回し入れる。

さあ、今度はうまくいくか…。

あ、うまく入った!

やった!!

男の子は、宅間さんの顔と宝箱を交互に見ながら、宅間さんの手元をじっと見守っていました。ネジが入った後、「おお〜!」と一気に二人は笑顔に。

「ありがとうございます!」

そう言って飛び跳ねるように、男の子は自分の席へ戻っていきました。

失敗しても、修復できる。失敗しても、もう一度。

途中で投げ出さない。何とかする。あきらめない。

ビス穴の修復は、願いにも似た、試行錯誤の積み重ねでした。

宅間さんはずっと、この姿勢でものづくりをしてきたのです。

担任の磯﨑晃(ひかる)先生が話してくれました。「土佐町小学校の子どもたちは、一人一台パソコンを持っていることもあり、分からないことがあれば、子どもたちはすぐに “調べていいですか?”と聞いてきます。調べることはもちろん大切ですが、調べる前に、一度立ち止まらせてあげること、自分で考えることを大切にしてあげたいと思っています」

自分で体を動かして考える。その経験が本当に大切だと思う、と。

誰かが出した答えを、すぐに自分の正解にしない。本当にこれでいいのかな?と考え、実際に試してみる。さまざまな情報が溢れる今、こういった姿勢は、これからを生きていく子どもたちにとってとても大切なことだと思えます。

完成した宝箱を手に、何度も蓋の開け閉めをしてみたり。持ち上げてみたり、とても嬉しそうな子どもたち。

中に何を入れたいか、聞いてみました。

「手紙を入れようかな」「不思議の国のアリスのハガキを入れたい」「まだ決めてないけど、自分の大事なものを入れたいな」

高知県産の木材を使ったものづくり。

なぜ、宅間さんは子どもたちと「宝箱」を作ろうと思ったのでしょう?

「僕が好きだから。楽(たの)しゅうないとね」

宅間さんは、にやりと笑ってそう言いました。

最後に、宅間さんからプレゼントが。子どもたちそれぞれの名前が入った木のキーホルダーでした。

「宝箱につけてごらん」

自分の、自分で作った宝箱。

子どもたちの誇らしげな、嬉しそうな顔。宅間さんも大工さんも先生も、みんなが笑顔でした。

「こういった経験ができるのも、土佐町に山があり、木を切る人がいて、加工する人がいて、ものづくりをしている人がいるからこそ。この環境はどこにでもあるものじゃない。こういった環境があるから、子どもたちも体験ができる。素晴らしいことだと思います」

磯﨑先生はそう話してくれました。

土佐町で日々目にする山。山の一本一本の木の向こうに、木を育てる人や切る人がいる。製材した木で、新たなものを作る人がいる。その一連のつながりが見える環境は、都会ではなかなか手に入りません。

ものを手にした時、これはどこから来たのか?誰が作っているのか?そのつながりが見えるか否か。それは、世界の見え方を変えることである、と強く思います。

「体調が万全でないので、これが最後の授業になると思います。宝箱、大事に使ってくださいね」

宅間さんはそう話し、手を振りながら教室を後にしました。

子どもたちはきっと、宝箱の蓋を開けるたび作った日のことを思い出すでしょう。

大事なもの、ワクワクするもの。これから出会う大切なもの。自分の宝物をたくさん見つけてほしい。子どもたちと「宝箱」を作ろうと思った宅間さんの思いが、伝わってくるようでした。

宅間さんの1日も早いご回復をお祈りしています。

左から 植田潤一さん, 小笠原啓介さん, 山中晴介さん, 宅間宏治さん

家族7人で暮らしてきた「笹のいえ」を、この春、僕たちは離れることになる。

この地に越してきたのは11年前。当時、僕たちは四人家族で、長女は三歳、長男は一歳になるかならないかというタイミングだった。縁もゆかりもない土地で、知り合いもいない。そんな中、最初の一年間は町営のアパートで暮らしながら、知り合った人や友人たちの手を借りて家の改修を進めた。ようやく電気工事が終わり、部屋に灯りがともった日、僕たちはここでの暮らしをスタートさせた。それから10年以上、この家とともに歩んできた。

ここに引っ越して来たとき、地域の人々にとって僕らは不思議な家族だったに違いない。関東からやって来た四人家族が、釜戸で調理し、五右衛門風呂を沸かす。会社に勤めるわけでもなく、農業を本業とするわけでもない。そんな僕たちを見守り、少しずつ距離を縮めてくれた地域の人々。今では「結(ゆい)」とも呼べるつながりがたくさんできた。

思い返せば、ここでは本当に多くの人に助けられた。玄関先に置かれたたくさんの野菜、台風で水が止まったとき大雨降るなか届けていただいたタンクいっぱいの水、「臼が欲しい」と言ったら数日後に家の前に置かれていたこともあった。こんなにも親切にしてもらって、僕たちは何を返せただろうか。はじめのうちはそれがもどかしくもあったが、やがて気づいた。「お返しはできるときにすればいいし、その人当人でなくても、別の誰かにできることをすればいい」。そう思えるようになって、肩の荷が下りたのを覚えている。こうした日々の積み重ねが、僕たちをこの地域に馴染ませてくれたのだと思う。

今回の引っ越しにはいくつかの理由がある。東京にいる年老いた両親のこと、子どもたちの成長と家族の新しいステージ、そして何より「家族が近くにいること」を大切にしたかったからだ。しかし、長年暮らしたこの土地を離れるのは、やはり後ろ髪を引かれる思いだ。

いま、引っ越しの荷造りをしながら驚いている。11年間で増えたものの多さに。頂き物もあれば、自分たちで増やしたものもある。それを今度は、使わなくなったものは必要な人へ譲り、それでも余れば処分していく。

持っていけるものなら持っていきたい、そう思うものがふたつある。

ひとつは「田畑の土」。ここで耕し続けた土は、僕好みの土になった。千葉でもこの続きをやれたら、、、そう願ってしまう。

もうひとつは友人や地域の方々との「信頼関係」。この土地で築いた絆は何ものにも代えがたい宝物だ。

田畑の「土」も「結」も、千葉ではまた一から築いていくことになる。時間をかけて、土地と人に寄り添いながら、また少しずつ。

なんとも後ろ向きな文章になってしまった。想いはまだこの地とともにあるのだから、仕方がない。しかし同時に、ここを離れることは、実は僕の想定範囲内だったとも言える。ここに来たように、いつかまたどこかへ行くことは、不思議ではなかった。

でもやっぱり、寂しいものは寂しいのだ。

後編に続く

写真:2015年撮影。米麹を仕込んでいるところ。みな幼くて、カワイイ。

石原生まれ石原育ちの23歳。

2024年度4月から、「いしはらの里」で集落支援員をしています。

高校生まで石原で過ごし、大学は4年間県外へ出ていました。

前職は動物看護師をしていて、看護師を辞めて石原へ帰ってきました。

仕事を辞めて、次の仕事を探している時に前任の中町さんから仕事を紹介していただいたのがきっかけでした。

地域の巡回などを通して、住民の皆さんの要望や困り事などをお聞きする、いしはらの里で行っている事業のお手伝いなどの業務を行っています。

集落支援員の仕事しながら感じる、石原のいいところなどをお話ししたいと思います。

まず1つ目は、人が優しいところです。

仕事をしていく中で地域の方と関わることもあり、改めて皆さんの優しさを実感しました。

海のように深く広い心を持った人がたくさんいるのが石原だと思っています。

言葉に表すのが難しいですが、石原にいると安心するし心地がいいです。

この記事を見てくれている人にも、この感覚を感じて欲しいです笑

是非遊びに来てください🙌

「よう頑張りゆうね」「最初はできん事もある」と声をかけてくれた時に涙が出そうになる日もありました。

仕事をしていく中で体験プログラムなどに協力いただいている皆さんにご迷惑をおかけする事もおありましたが、協力お願いした時には快く引き受けてくださりとてもありがたかったです。

さとのみせで買い物をしてくれた方へ「荷物多いき、そこまで持って行っちゃお」と気に掛けてくれる場面もありました。

地域巡回をした時に、これまで行なってきた地域での恒例事業の事など多くのことを教えていただいた時がありました。

その時には、「ここはもっとこうしたら?」などご意見をいただくこともできました。

このこともひとつの「優しさ」なのではないかと思っています。

2つ目は、おもてなしの心が強いところです。

石原へ遊びにきてくれた方には、歓迎会を開催しています。

住民の方が飲み会が好きということもありますが、、、

移住をしてくれた方がいた時にも行っており、交流の場所にもなっています。

また、いしはらの里の事業で行なっている「体験プログラム」でもおもてなしの心を感じることもあります。

「せっかく来てくれたき、餅つきしよう」と自分の家で作っている餅米で餅つきをしてくれる方もいらっしゃいます。

またお散歩中の方が、BBQなどを行なっている時に「これ家で採れた野菜やき、良かったら食べて」と差し入れをしてくれる方も。

時には、ちょっと寒いきお汁作ろうと張り切るときもあります。

意識をしていなくても、どのようにして楽しい時間を過ごしてもらうなどを考え、自然とおもてなしをしようと皆さんが思っているのではないかと思います。

あと2つの「いしはらのいいところ」は、次に紹介させていただこうと思います。

ヨーロッパ原産、シソ科オドリコソウ属の越年草。

明治時代中期に渡来した帰化植物で春の野に咲くおなじみの存在です。

落ちた種が秋に発芽し、地面で平面的に広がるロゼット葉の姿で冬を越します。春になって成長を始め、徐々に茎を伸ばして花をつけ、結実しては種を落とす、その繰り返しを延々と続けます。

今の時期、ヒメオドリコソウは土佐町のどこにでも見られるような気がしますが、意外とそうでもなく、他の雑草との棲み分けがされているようです。

ひとたび生えれば、隙間なくびっしりと群生します。

その光景はまるで大人数が整列しているかの様な雰囲気で、古代中国の兵馬俑(へいばよう)に例えられたりもします。

ヒメオドリコソウの葉は、トランプのスペードを連想させるような円みのある卵形で、網目状の葉脈と白い毛が目立ちます。赤紫色の茎に密集してつき、花期になると全体が紅色を帯びてきます。

重なる葉と葉のすき間から、次々と横向きに、小さなピンク色の花が顔を出します。

ヒメオドリコソウはホトケノザ(仏の座)に似ていてよく間違われますが、花を上向きに出すのがホトケノザ、茎につく葉も仏様が座る連座に似た独特の形をしています。

ホトケノザ

ヒメオドリコソウは在来種のオドリコソウに似た姿をしています。

比べるととても小さいことから「姫」がつけられたもので、花冠の長さは1~1.5㎝しかありません。

あまりにも小さ過ぎてこの花から「踊り子」を実感するのは難しいかもしれません。

オドリコソウ(撮影:2022年4月)

一方オドリコソウは草丈30~50㎝の多年草で、花も大きく3~4㎝になります。

花を横から見ると、編み笠をかぶった踊り子が輪になっているように見えます。

土佐町では早明浦ダム沿いの道路の法面などで見かけますが、花期は4~5月で、花が咲くのはもう少し先です。

引っ越しの準備が本格的に進む2月から3月、僕らの土佐町での11年間がぎゅっと凝縮されたような数週間だった。まるで、この土地での暮らしの総仕上げをしているようだった。

送別の会がいくつも開かれた。名高山集落協定では農家さんたちと日帰り旅行に出かけ、平石消防分団で催された会では、会場の旧平石小学校調理室が地域の方々で埋め尽くされるほどの盛況ぶりだった。名高山子供会育成会では、親しい親子たちと食卓を囲み、心のこもった贈り物までいただいた。高知市オーガニックマーケットの慰労会では、出店者たちと夜通し語り明かした。

驚いたのは、集落活動センター「みんなの森」で開かれた大規模な送別会。大人から子どもまで約100人が集まり、広場ではなぜかパン食い競争やリレー、綱引きで盛り上がり、室内では持ち寄りの料理が並ぶ立食パーティーや屋台まで登場した。この日のために駆けつけてくれた宮城愛さんのライブでは、その優しい歌声に聴き入った。夜はおこぜハウスに移動し、深夜まで充実した時間を過ごした。

それ以外にも、個別に食事や飲みに誘ってくれる友人もいた。

集まった顔ぶれには、いつもの仲間もいれば、久しぶりに会う人もいた。それぞれの顔を見ては、その人と僕らの間に積み重ねてきた記憶を思い出す。あのときの田植えの手伝い、一緒にやった改修作業、子どもたちと行った川遊び。それぞれの思い出が色鮮やかに胸に浮かび、心に染みこんでいく。そんな思い出話もとめどなく出てきて、時間がいくらあっても足りないくらいだった。

そして、これらの会に参加するたびに、僕が思っていた以上に、僕ら家族がこの地域に根付いていたのだと実感した。

会話の中で、

「寂しくなるね」

「また戻っておいでよ」

「帰ってくるんでしょう?」

そんな言葉をかけてくれる人もいる。

僕たちもこの地域が好きだし、これからも遊びに来るつもりでいる。いつか戻る可能性だってゼロじゃない。でも、僕らは今、次の場所へ向かうことを決めた。新しい暮らしのイメージはあるけれど、うまくいくかどうかはわからない。それでも、やってみようと思っている。

だから僕は、この地域と「別れる」とは思ってない。

そりゃ、今までみたいに気軽に会うことはできなくなるけれど、

あの美味しい山水好きなだけ飲むことやどこまでも透明な川で気軽に遊ぶことは難しくなるけれど、

離れることがこの縁を、この繋がりを、一層輝かせている。

僕らはこれからも、この土地とつながっていくつもりだ。物理的な距離ができても、それで関係が途切れるわけじゃない。帰ってきても、帰ってこなくても、これからもよろしくお願いします。そう思うと、不思議と寂しさはない。ただただ、この11年間があり、そこで積み重ねてきたものに感謝する。

写真:友人たちが撮り貯めた僕らとの写真をフォトブックにしてくれた。

Sending gratitude to my dearest friends, especially to Shigemi-chan.

こんにちは、健康スタジオ 百歳製造所です。

土佐町で整体やパーソナルトレーニング、

たまに小顔整体もやっています。

最近、自己紹介をする時に

「製造業です。」と言うのをやっているのですが

ウケが良くないのでもうやめようと思っています。

よろしくお願いします。

冗談はさておき、

みなさんは土佐町のスローガンというか

キャッチコピーをご存知ですか?

土佐町に住まれている方なら、

もちろん全員が知っていると思います。

もちろん、知っていますよね?

大丈夫ですよね!?

一緒に言いましょう。

いきますよ。はい、せーーの。

「水で活きる」

これです。

もちろん「水で活きる」

もちろん、知ってましたよね?(←しつこい笑)

ちゃんと土佐町のホームページにも載っていますよ。

四国山地の懐に抱かれてたたずむ土佐町。私たちのまちは、豊かな水に恵まれています。緑濃く、命に満ちあふれた山々を養い、まちに生きる人々の暮らしを育み、遠く離れた土地との絆さえも深めてくれる。あらゆるものを活かす、宝物のような水―――。私たちはこれからもずっと、このかけがえのない水とともに、このまちで生きていきたいと思います。

ここに書いてあるように

水はかけがえのない資源ですよね。

日本だと当たり前のように

蛇口から綺麗な水が出てきますし

嶺北地域は特に綺麗で透き通るような

清流が身近にありますが

海外や県外から帰ってくる度に

この環境がいかに素晴らしいかを実感します。

で、今回お伝えしたいのが

この「水で活きる」をもっとやってこう!

という事なんです。

健康の観点でも「水」は非常に重要です。

ヒトの体は、ほとんど水分。

胎児:90%、赤ちゃん:70%

成人:60%、高齢者:50%

年齢を重ねるにつれて、水分量は減っていきます。

「若々しさの指標」ともいえますね。

水分には、たくさんの役割があります。

・栄養素を全身に運ぶ

・不要な老廃物を排出する

・筋肉に柔軟性をだす

・肌の潤いをつくる

などなど

他にもたくさんの役割をもっていて

とにかく身体には水分が必要です。

うちの店に来られる方にも

「どれくらいお水を飲んでますか?」と

よく聞くのですが

”1日に500mlも飲んでない”

って方がすごく多いです泣

ちなみに、お酒を水のように飲む方もいます笑

高知県民らしいのですが、非常に不健康です😂

水は飲まないけど、コーヒーやお茶はよく飲む

という方も多いですが

カフェインを含まれる飲み物には利尿作用があるので

水分補給には向いてません。

ぜひ「水」を飲んでください。

でも、どれくらい水分を摂るべきなのでしょうか?

【体重×30mL】を目安にしてください。

(体重50kgなら1.5L、70kgなら2.1L)

・食事で0.8〜1.0L

・飲料水で1.0~1.5L

合わせて1.8~2.5Lを目指す。

簡単にこういうイメージでOK!

活動量も人によって全然違うので

正確に言い切ることができませんが

日常の代謝や体温調節、老廃物排出など

失われる水分量とほぼ一致すると言われています。

数字が分かりやすい事もあってか

「2Lの水を飲もう!」というのが広がっていますが

女性や高齢者だと飲み過ぎかもしれません。

普段から運動をされていたり

仕事でもよく汗をかく方(成人男性)なら

2.0〜3.0Lくらいは欲しいですね。

今回は土佐町のスローガン

「水で活きる」をテーマに書いてみました。

ぜひ明日から、水を飲む量を意識してみてください。

どれくらい水を飲むかで

便通や肌の調子も全く変わってくるので

本当におすすめです。

ちなみに僕は家の蛇口から良い水が出る機械をつけて

マイボトルに入れて持ち歩くようにしています。

目指せ!健康寿命・百歳!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

某月某日、図書館員や教師など子どもと本に関わる者が集う学習会に参加した。基調講演、分科会、交流会…。どの時間も深い学びがあり、本を手渡す側にいる喜びとやりがいを感じる会だった。

子ども時代を生き延びられたのは本のある場所があったからだという基調講演は、今後の指針となる内容だった。

「この本の続きが読みたいから明日まで生きていよう、と思う毎日でした。司書さんが本を揃えていてくれたから、図書館という場所を守ってくれていたから、今こうして生きています。本のおかげで今日を生き延びている子どもたちは今もいると思います。そんな子どもの一人として、皆さんにお礼申し上げます」という講師からの感謝の言葉には、司書の責任を果たしていますか、という問いも含まれているのだと肝に銘じた。

生きていれば誰しも一度くらいは、生きていくのがつらいと思う時があるだろう。そんな時、こちら側に踏みとどまらせてくれるのは、家族や友人の存在であったり、誰かの語った言葉だったり、あるいは読みかけの本であるかもしれない。

「あの人を悲しませたくない」「この言葉を支えに、もう少し頑張ろう」「この物語の結末を知らないままに終わるのは残念だ」…。

明日につながる何かのおかげで、あと一日は生きてみよう、と思えるのかもしれない。

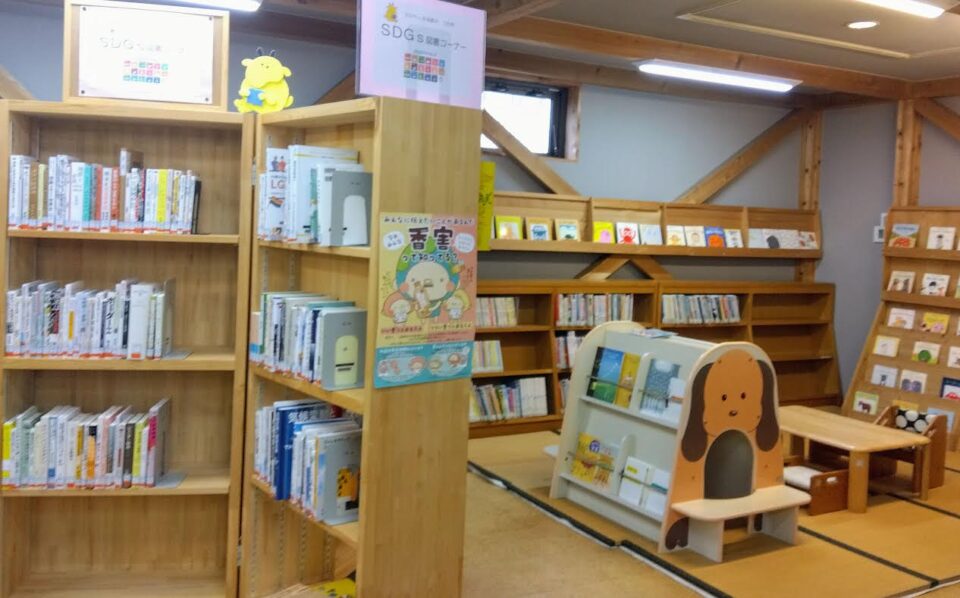

現在、土佐町では新しい図書館ができる予定であり、少しだがそれに関わることができそうだ。本に関心がある人もない人も気軽に立ち寄れる図書館、誰かと出会える図書館、居心地の良い図書館、様々な価値観に触れられる図書館。そんな、明日につながる何かと出会える図書館を作りたい。