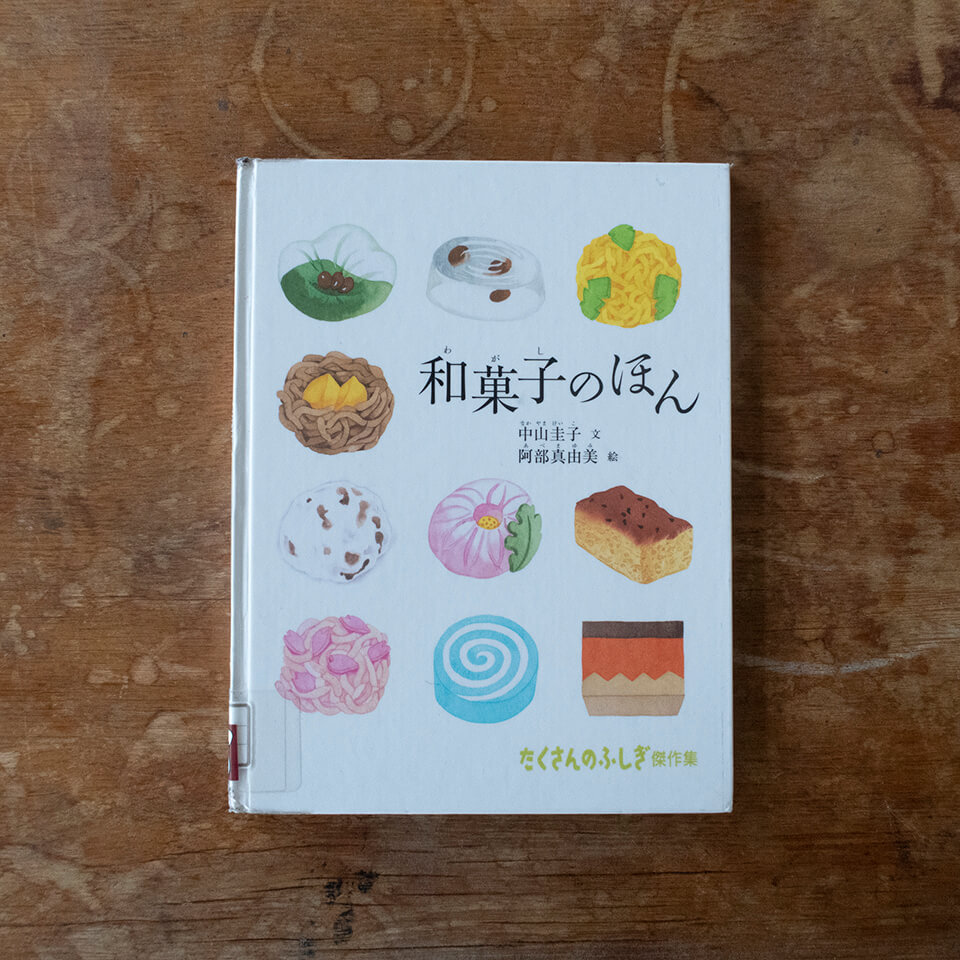

「和菓子のほん」中山圭子 文, 阿部真由美 絵 福音館書店

その昔、マリー・アントワネットは飢えた人々に向かって「パンがないのなら、お菓子を食べればよいのに」といったとか。

そんな不遜なことを言うつもりはさらさらないけれど、ごはんがなくてもお菓子があればそれでよい、と思うくらいにはお菓子が大好きです。カスタードクリームたっぷりのシュークリーム、栗の風味がうれしいモンブラン。食べ応えのあるケーキもよいのですが、和菓子にはどこか別格の佇まいがあります。ほんの二口、三口で食べ終えてしまえる小ぶりなお菓子なのに、その繊細な形や色遣いとそれを引き立てる雅な名前。

日本ならではの和菓子の色や形、名前の美しさなどをあまさず伝えてくれるのがこの絵本です。四季折々の美味しそうな和菓子とあわせて日本語の響きもお楽しみください。

古川佳代子