「ピアノ」 いせひでこ 偕成社

月に1度くらいの頻度で、絵本の紹介をラジオでしています。土佐町に移り住む前からですので、紹介した絵本の数もずいぶん増えました。その時々に気になった本、心を動かされた作品を取り上げていますから、一人の作家に偏ることはないはずなのですが、あらら~? 複数回取り上げている作家もいるにはいて、いせひでこさんもそんなお一人です。

確かなデッサン力に裏付けされたいせさんの絵は目に見えないもの~匂い、風、心など~を形にして届けてくれます。記憶や過ぎ去った時間を描いてくれます。目に見えないものがいせさんの筆によって目に見えるものとなって、絵本に収められているのを見るたびに感嘆してしまいます。

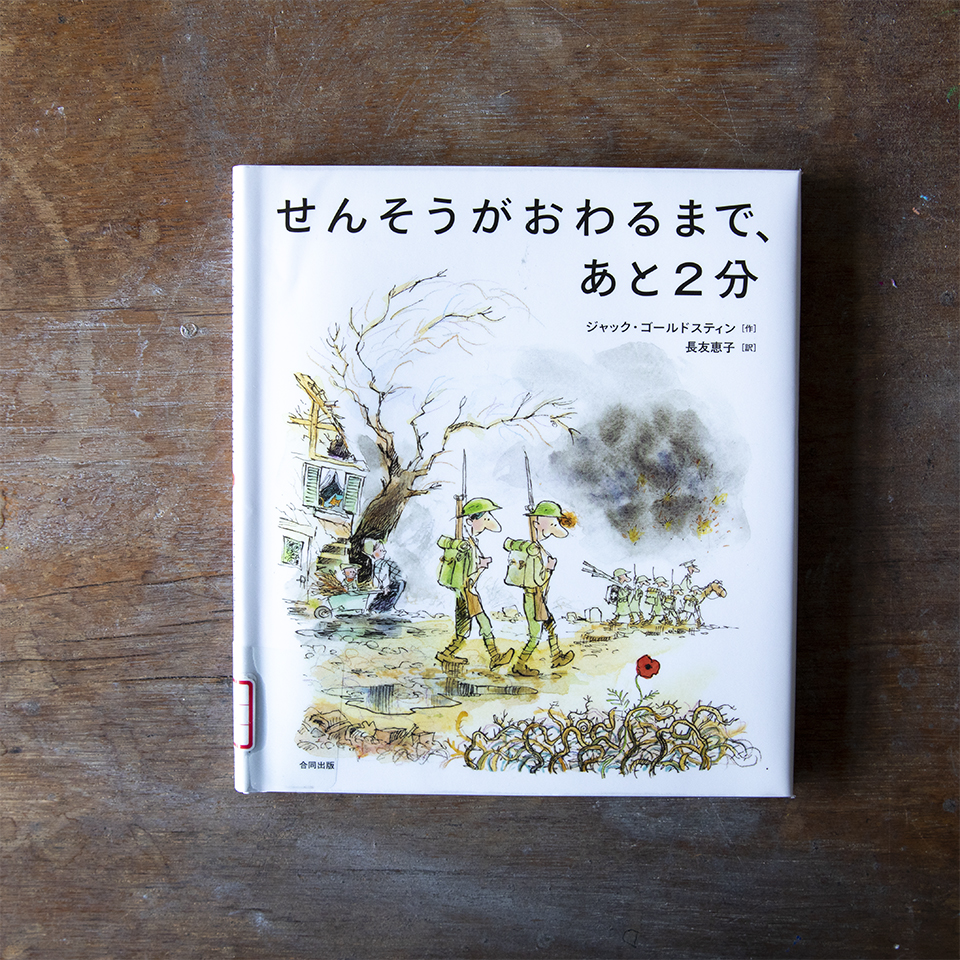

『ピアノ』では女の子がたどたどしく弾くカノンとそれを支えるピアノの音。燕尾服に盛装した老人が奏でるモーツァルトの音が、透明感もあふれた色遣いと選びぬかれた言葉によって形になり、聴こえないはずの音色が耳の奥に響いてきます。