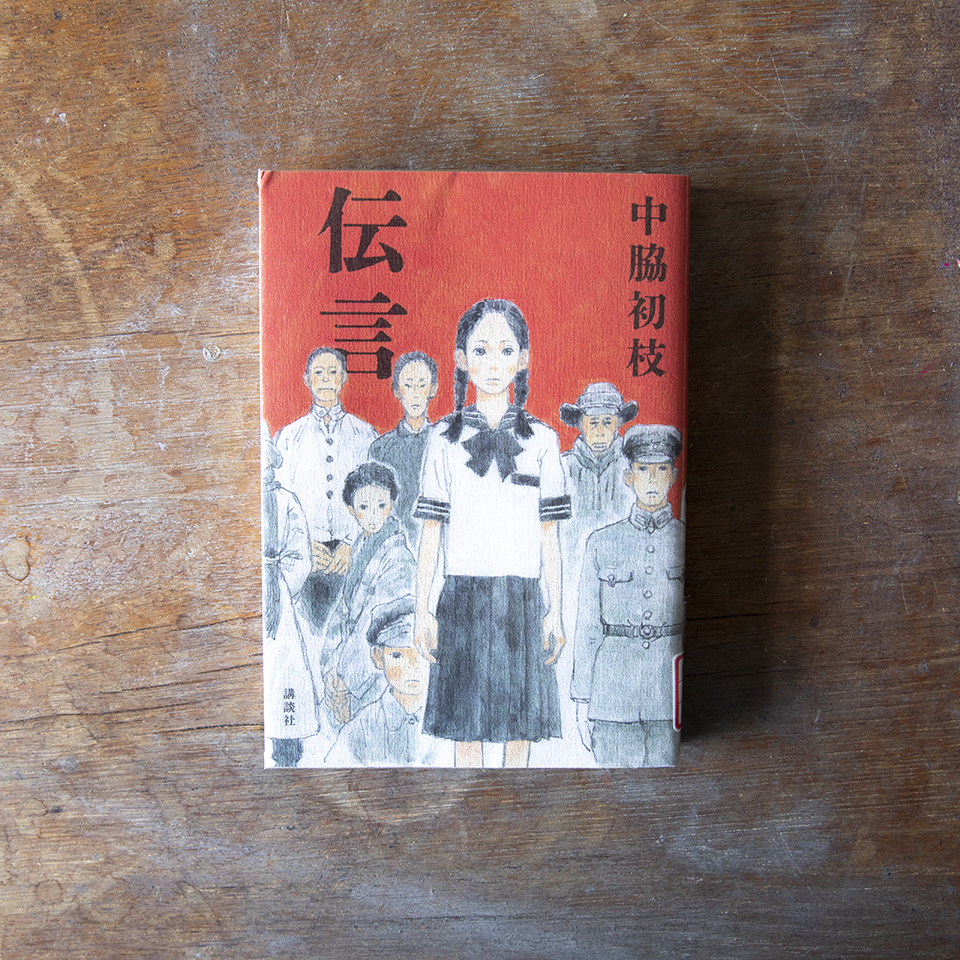

「伝言」 中脇初枝 講談社

2021年11月下旬から12月上旬にかけて高知市文化プラザかるぽーとで、中国大陸から引き揚げる日本人の姿を描いた王希奇(ワンシーチー)さんの絵画「一九四六」の展示会がありました。自身も引揚者のひとりであった知人から案内を頂き、会場に出かけました。

縦3メートル、横20メートルの大作には、敗戦の混乱のなか、何とか生き延び、葫蘆(ころ)島の港にたどりついた人びとの姿が描かれていました。その表情、佇まいからは言葉にできない疲弊と絶望が伝わってくるばかりで、かすかな希望も見えません。絵に沿って端から端までゆっくりと進んでいくうちに、自分も行列の一人であるような心持になり、不安と怖さで涙がこぼれそうになりました。

この絵画展開催のために、中心になって尽力されたおひとりが﨑山ひろみさんでした。その﨑山さんの満州での生活や戦時中の日々の様子、満州から日本への引き揚げ等のこと、そして…。

綿密な取材と資料をもとに書かれた物語は、読むことがつらくなる時もありました。それでも、これは読まねばならない作品だと活を入れて、何とかよみおえることができました。忘れたり、なかったことにしてはいけない、過去からの伝言をしっかりと受け止め、次の世代に伝えなくてはと思います。