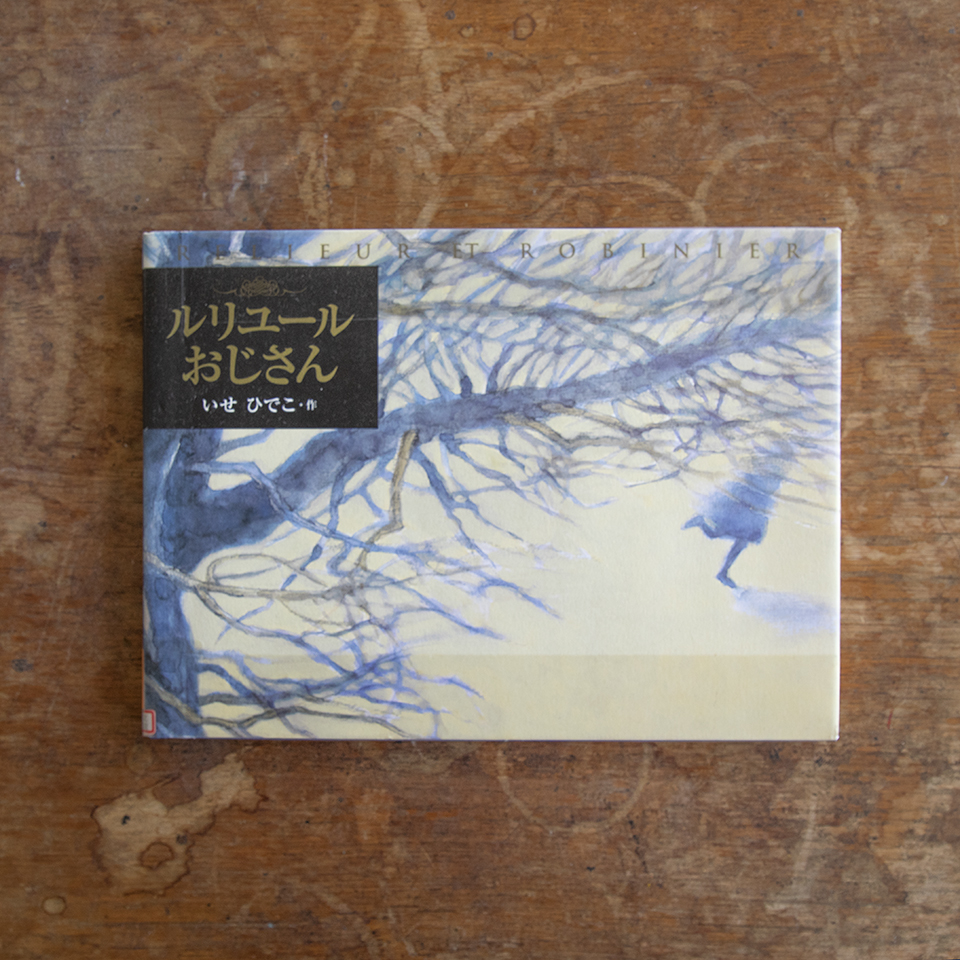

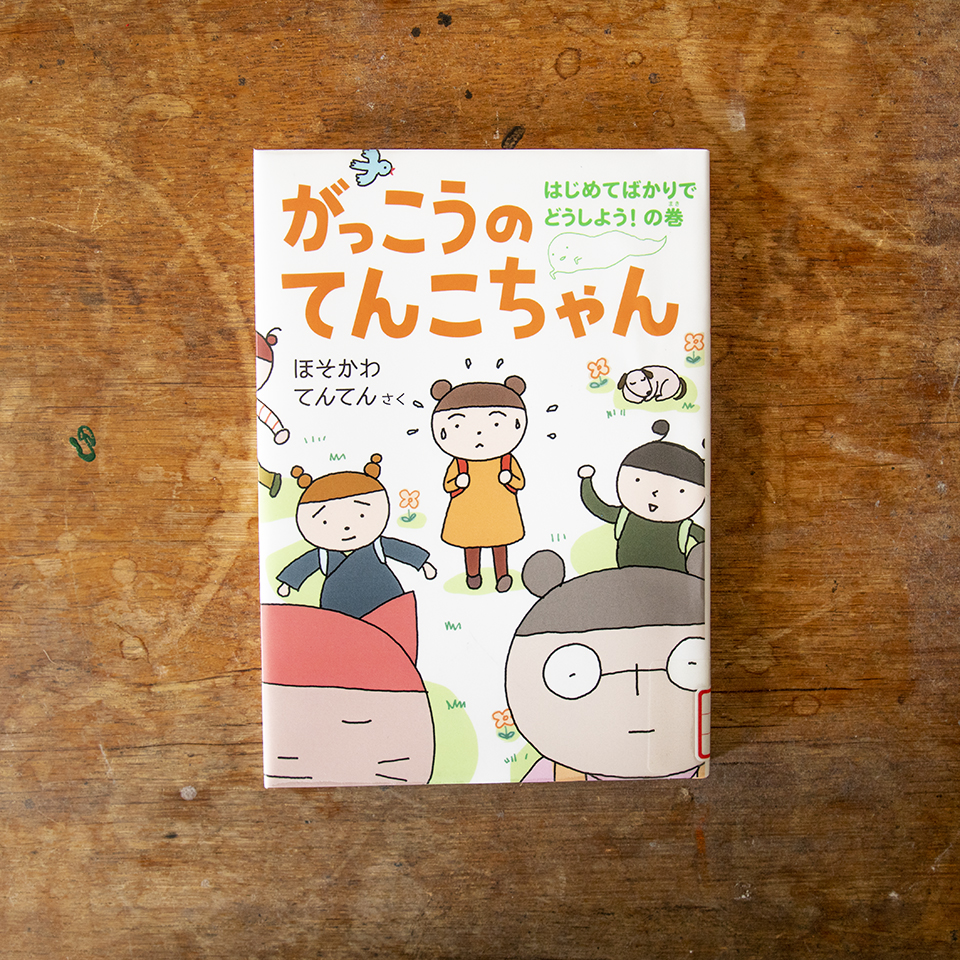

「がっこうのてんこちゃん」 ほそかわてんてん 福音館書店

新一年生の女の子が、小学校の上級生らしいお姉さんに「ねえ、学校にいつまで行かんといかんが?もう飽きたき保育園に戻りたい」。それに対して「もう保育園には戻れんが。ず~っと小学校に行かんといかんがで。小学校が終わっても中学校、高校に行くき12年は学校があるがで!」とお姉さん。

それを聞いた時の女の子のなんとも情けない、悲しそうな表情だったことでしょう。ニヤけそうな口元を引き締めながらも、心から同情したことでした。

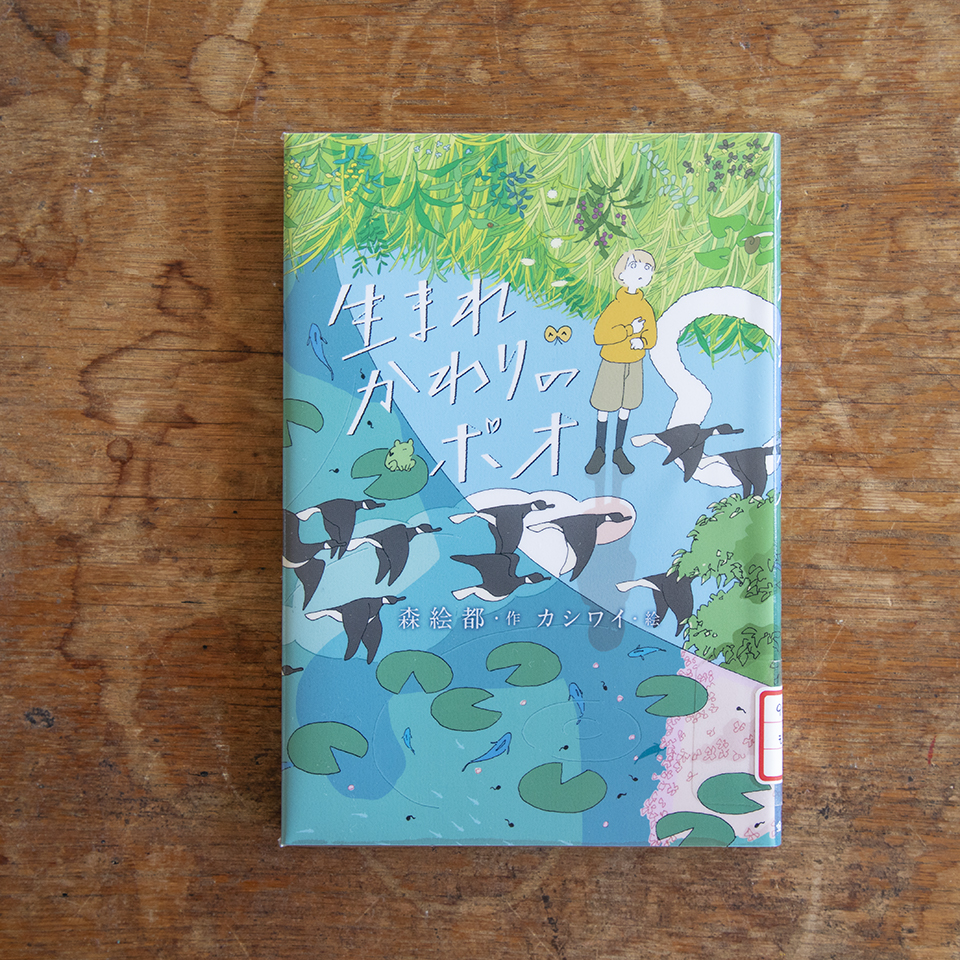

この本の著者のてんてんさんも先の女の子同様、学校が大嫌いだったてんてんさんが「こんな学校だったらいいな」、と思う学校の話を書こうと思いできたのがこの物語です。

「みんな同じ」を目指すのではなく「ひとりひとり違う」からはじめてみたら、誰もが自分らしく楽に生きられて、相手のことも自分同様に尊重できるようになるのではないかしらね?