さめうらダム湖 | 池内花

秋のさめうらダム湖。

あれほど暑かった夏がウソのように過ごしやすくなり、短い秋を迎えた11月初旬の風景です。

秋になって初めて、そういえば暑くてたまらなかったあの夏の間、こうして落ち着いて湖面を眺めるということもほとんどなかったと気がつきます。

そう思うと湖面も同様に、静謐な落ち着きに満ちているように見えてくるから不思議ですよね。

小さな背中は池内花ちゃん。虫探しの真っ最中です。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

図らずもTPP。あっちのTPPではありません。

土佐町在住の写真家、石川拓也がひと月に1枚のポストカードを作るプロジェクト。

2016年11月から始まり、たまに遅れたりもしながら、いちおう、今のところ、毎月1枚発表しています。

各ポストカードは土佐町役場の玄関と道の駅さめうらにて無料で配布しています。

「とさちょう山岳紀行」というタイトルには少し遠いですが、編集部の身近にある森の中の散歩道を紹介します。

高くて険しい山道とはひと味違って、土佐町の暮らしの身近にある「日常の道」の豊かさを伝えたい、というのがこの記事の趣旨です。

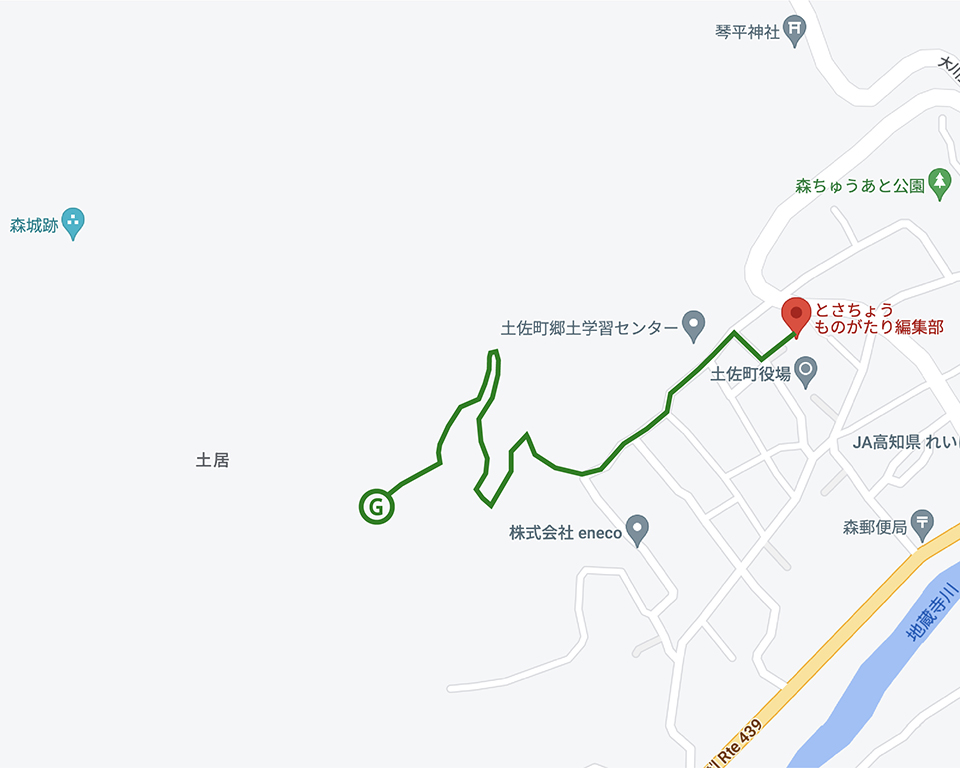

地図に出すとこんな感じ。地区は土居。土佐町役場の北側にあるとさちょうものがたり編集部から、土佐町郷土学習センター(旧森小学校)の前を通り、途中から地図には記載されていない林道に入ります。

その林道が今回の記事の主役であり、住民の暮らしのすぐ側にありながらも森に囲まれたとても豊かな散歩道であったことから、最近の石川の朝の散歩道になっています。

林道入り口。このような林道は土佐町の至る所で見られますが、都会に住んでいた頃の目線で敢えて見てみれば、この環境はなかなかないものです。

この写真はとさちょうものがたり編集部から徒歩5分の場所ですが、暮らしのすぐ側にこの環境があるということが豊かさだと感じます。この距離にあってこそ、毎日毎朝、仕事前のちょっとした時間にふわっと森林の中に入ることが可能です。

舗装路が途切れ、砂利道の林道が始まります。初冬の朝の木漏れ日の暖かさと澄んだ空気の気持ち良さが写真ではお伝えできないのが残念。

途中にはこうして小道が続き、地域の方の墓地があったり。何代にもに渡って古くから住んでいる方々が多いのです。

山登りと違い、特にゴールはない、ゆるい散歩道を紹介しました。

今回は、とさちょうものがたり編集部からスタートし、写真を撮りながらゆっくり往復して所用時間45分の道のりでした。

土佐町の山々の登山道ももちろんですが、こうした「名も無い森の中の道」も紹介していこうと思います。