一の谷 | 山門民

稲叢山の麓に広がる一の谷。以前別の記事でも紹介したことがありますが、ここは谷種子さんがせっせと植えた桜が満開になる場所です。

標高が高いので、他の地域と比べると満開の時期はそうとう遅め。

今年は4月の後半に写真のような光景が見れました。写真で見るよりも、実際の場所はもっと遥かに広大な桜の林。

その桃源郷のような林の中を踊るように遊んでいるのは山門民ちゃんです。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

図らずもTPP。あっちのTPPではありません。

土佐町在住の写真家、石川拓也がひと月に1枚のポストカードを作るプロジェクト。

2016年11月から始まり、たまに遅れたりもしながら、いちおう、今のところ、毎月1枚発表しています。

各ポストカードは土佐町役場の玄関と道の駅さめうらにて無料で配布しています。

「べリングキャット デジタルハンター、国家の嘘を暴く」 エリオット・ヒギンズ 筑摩書房

「国家は平然と嘘をつく。

その虚偽を真っ先に暴いたのは大手メディアではなく、

オンラインに集う無名の調査報道集団だった。

世界中が注目する彼らの活動を初公開する。」

これがこの本の謳い文句。

べリング・キャットとは「猫に鈴をつける」という意味。ネットが趣味で、平凡なサラリーマンだった著者のエリオット・ヒギンズは、ある時「アラブの春」の現地映像を見て疑問に思う。

写っているのは反政府軍のメンバーで、だがしかしその町は政府軍・反政府軍が共に「制圧した」と宣言していた場所だったのだ。

嘘をついているのはどっち?

そこでヒギンズはネットを駆使して真実に迫っていく方法をひとつづつ試していく。反政府軍の映像を丹念に見て、それを地図に書き起こし、双方が制圧を主張する町の地図と丁寧に比較していく。

武器はyoutube, facebookなどのSNS, そしてGoogle map や Google Earth。彼の調査は全てネットの中で進行していく。

結果は、Google 上で確認した地図から反政府軍の映像は間違いなく本物であるということが証明され、政府軍の嘘が明るみに出ることになりました。

これを皮切りに、ヒギンズはネット調査報道という手法を確立していきます。

極めつけは、2014年に起きた「マレーシア航空17便撃墜事件」。

旅客機がウクライナ上空で何者かに撃墜され乗客283人と乗組員15人の全員が死亡した事件です。

撃墜したのは何者か?

ウクライナは「自国ではない。犯人はロシアまたは親ロシア派軍部である」と主張。

ロシアは「犯人はウクライナである。ウクライナ軍戦闘機2機が旅客機の周囲をまとわりつくように飛行していたという証拠がある」と主張。

真っ向から対立するものとなりました。

この争いは国際的に大きなニュースになったものですし、結論をご存知の方も多いと思いますので敢えて書きません。

しかしこの事件の真実を追及する数多くの手の中に、このべリング・キャットがとても重要な役割を果たしていたのです。

本書はその一部始終が明らかにされていきますが、その手法は言うまでもなく非常に現代的・最先端のものであります。

詳細はもちろん読んでいただきたいのですが、時代の変化を如実に感じられる一冊です。

「本屋で待つ」 佐藤友則/島田潤一郎 夏葉社

広島県庄原市の書店「ウィー東城店」。

著者の佐藤さんはこの町の本屋さんの店主さんです。

お父さんから受け継いで店長に就任し、赤字続きだったこのお店を「どうしたら黒字化できるか」というところから奮闘がスタート。

その奮闘の中、佐藤さんは気づいていく。黒字化するということは地域のお客さまにどれだけ求められるかということであって、地域の本屋さんの本質とは「地域の頼みごとが集まる場所」だということ。

その頼みごとを可能な限り解決することこそが書店の役割であり、そういう場所として書店が機能した時には、お店は地域コミュニティのハブのような場所になっていく。

その結果として、引きこもりの若者や心が弱った人などが、「ここで仕事ができないだろうか」と相談に来る場所となり、そしてそこで仕事を始める若者たちは、社会との接点を「ウィー東城店」の仕事の中で取り戻していく。

店長の佐藤さんは、教えたり指導したりというよりかは、彼ら若者が自分のペースで立ち上がるのを「待つ」ことを大事にしている。

だからタイトルは「本屋で待つ」なのです。

巻末にも書かれていたことですが、僕自身もここ10年ほどで感じている仕事の質の変化を感じさせる一冊です。

つまり、より早くより多く仕事し稼いだものが勝つという旧来の資本主義的弱肉強食の世界から、「周りをどれだけ幸せにできるか」という競争に世界はシフトしてきている。見えない速度で、だが着実な変化です。

ここにもひとつその証左が。そしてそれを実践している人たちがいる、それを実感できる物語です。

上野 | 三瓶素生・偲生・澤田時生・旅生

こんなところがまだあったのか、という嬉しい驚きでした。

上野を車で走っていて、西側にチラチラと見え隠れする川。その一箇所に、このような堰堤がありました。

石垣で作られているところを見ると、だいぶ古い時代のものなのかなと想像します。

まだコンクリや重機が存在しなかった時代に、地元の方々がみんなで作ったものなのでしょうか。

この地に生きた先祖にあたる世代の方々が汗をかいて作ったことは間違いないでしょう。少しでも水の流れを緩やかにしたい、人々の暮らしにとって利のあるものにしたいという情熱のようなものをそこに感じます。

現代の私たちの暮らしはそういった前の世代の仕事の上に築かれているという当たり前の事実を実感させてくれます。

ちなみにこの水の透明度、写真的な加工は一切入れていません。

堰堤の上を行ったり来たり、たまに尻もちついてお尻が水浸しになったり。4人は三瓶家の素生ちゃん・偲生ちゃん、澤田家の時生くんと旅生くんです。

「ヤノマミ」 国分拓 新潮文庫

同タイトルのドキュメンタリー作品があるので、そちらを観た人が多いかもしれません。「ヤノマミ」とはブラジルとベネズエラの国境付近に住むヤノマミ族のこと。

彼らの中にNHKのカメラが入り、150日間の同居を通して、ヤノマミの生き方を記録していく。

そうやって編まれた「NHKスペシャル ヤノマミ」は、数多くのドキュメンタリー映像を観てきたように思う僕にとっても、衝撃度という意味ではダントツの一位で、それは観てから10年以上経った現在でも変わりません。そのぐらい、自分の死生観や価値観が根底から揺さぶられるような作品だったのです。

ヤノマミの世界では、人間は精霊として生まれ、母に抱かれることで人間になると信じられています。

母となる女性は自らが産んだ赤ん坊を、自身の子として受け入れ育てるか、もしくは精霊の元へ返すかという選択をするといいます。

精霊の元へ返すというのは即ち、産んだ赤ん坊をその場で殺めて、白蟻に食べさせること。

実際に取材班はヤノマミのひとりの女性の出産に同行し、出産を終えた彼女が産まれたばかりの赤ん坊を「子として育てるか」「精霊の元へ返すか」という決断をする過程を撮影しています。

そしてこの番組の中で、その女性は「精霊の元へ返す」という選択をしたのです。

『母としての「無条件の愛」は、人間として生物として非常に根源的な部分に根ざしていて、それは例外はあれどヒトにとって本能的に備わったものである』という前提を漠然と持っていた僕は、このエピソードを観てひっくり返ったのです。

母の「無条件の愛」ですら、場所や時代や文化が違えば当たり前のものではないのだ。人間を根本から考え直す機会を与えてくれる作品に出会うことはそれほど多くはありませんが、だからこそ「ヤノマミ」は僕の中で忘れられない作品になっています。

*調べたところ、「ヤノマミ」はNHKオンデマンドなどで(有料ですが)現在でも視聴できるようです。

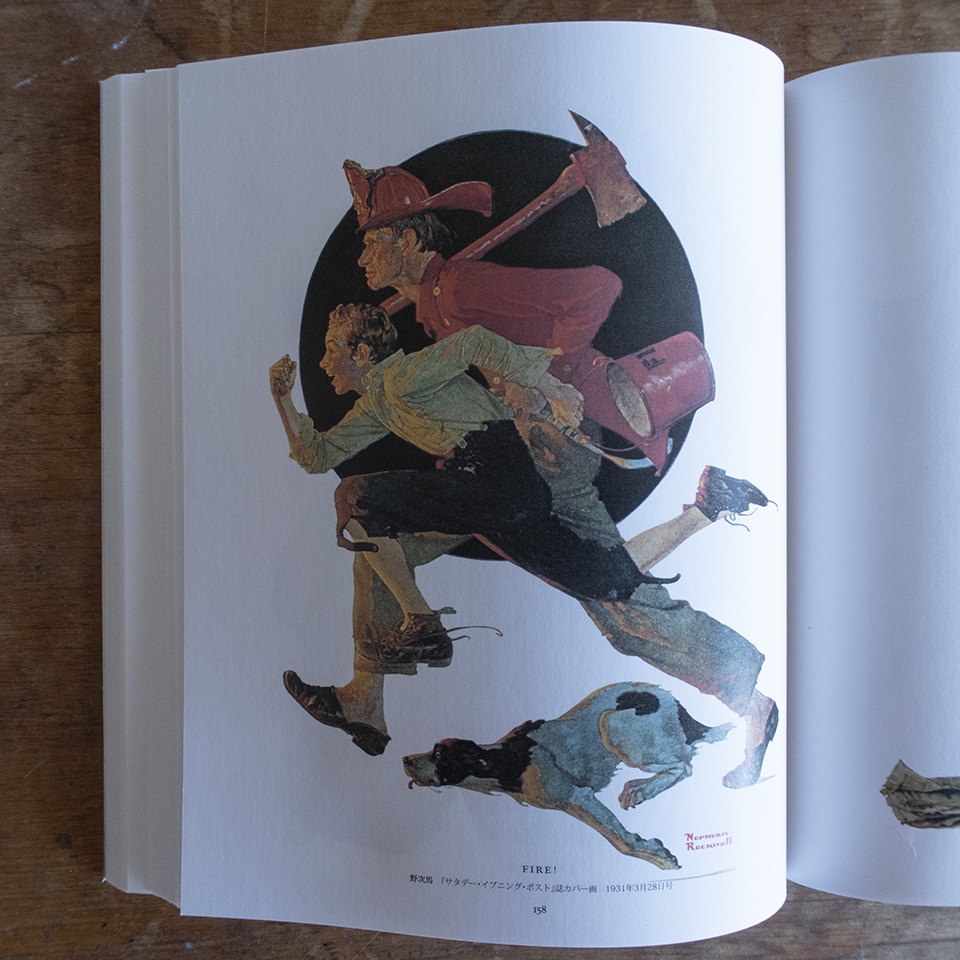

ノーマン・ロックウェル カバー画集 『「サタデー・イブニング・ポスト」誌の時代』 玄光社

ドラゴンボールの祖先・ノーマン・ロックウェル

アメリカの「ふつうの人々」を、明るく躍動感のあるタッチで描き続けたノーマン・ロックウェル(Norman Rockwell、1894年2月3日 – 1978年11月8日)の画集です。

ロックウェル先生。僕の中では勝手に先生と呼んでいる画家が2人いて、そのひとりがこのロックウェル先生。もうひとりはアンリ・トゥルーズ・ロートレック先生です。2人、画風は全然違いますが、「ふつうの人々」を描き続けたという点で共通しています。

いきなり話は逸れましたが、ロックウェル先生の絵が特徴的なのはこの躍動感。人物が激しい動きをしている一瞬を、写真で撮影したかのようなピンポイントで切り取っています。これはロックウェル先生が育つ過程で写真というメディアが普及したことともちろん関係があり、当時のオールド・メディアである絵画が、台頭著しいニュー・メディアである写真を逆輸入した一例でもあります。

この画風は、(確証があるわけではないのですが)後に鳥山明に多大な影響を与え、「Dr.スランプ」「ドラゴンボール」などの作画は、元を辿ればロックウェル先生である、という説もあります。

「説もあります」という言い方にこの場は留めておきますが、鳥山明の特に一枚絵(表紙やトビラ絵など)に注目してみると、非常に納得のいく指摘であると感じています。

そういう意味でロックウェル先生は「ドラゴンボールの遠い祖先」である。らしい。かもしれない。のです。

一の谷

キンキンに冷えた12月のある夜、土佐町で最も標高の高い稲叢山のその麓に位置する一の谷。

一の谷は谷種子さんの桜(「木を植える人」)が植えられている場所でもあります。

気温はマイナス5℃、地面には凍りついて硬くなった雪、生物の気配をまったく感じることのない無音の世界。

そんな夜中にその場所を訪れる人間はほとんどいなかったし、これからもそうはいないのでしょうが、人間がいるいないに関わらず、その場所は毎日太陽が昇り、沈み、雪は降って、積もってから溶ける。

大自然の中、自分がちっぽけな存在に感じられる瞬間です。

帰り道には走るウサギを見かけました。年が変わるのももうすぐです。