小笠原啓介・田岡聡・田中和也・大石淳一・澤田明久・澤田裕也・池添篤・小笠原豊・森岡拓実・山中晴介・吉川裕貴・三瓶駿・島崎祐企

ある日のある現場のある棟上げの日に集まった地元の大工さんたち。棟梁は以前にもご紹介した小笠原豊さん(前列左から2人目)。

見学に伺うと意外なほど静かな現場で、その理由は「皆がすべきことをわかっているから」だそうです。

職人さんはやはりかっこいい。

右端の島崎祐企さんが施主です。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

土佐町の現在の人口です。(2017年6月末時点・土佐町公式サイトによる)

注:土佐町の総人口が3,997人(2017年4月末時点)から4,001人(6月末時点)に増加したことに伴い、当プロジェクト名も「4,001プロジェクト」に変更になりました。

“4,001プロジェクト”は土佐町に住む人々を、全員もれなく、写真家の石川拓也が撮影する計画。

念のため書いておくと、「全員もれなく」…あくまで目標です。

土佐町の人口の増減によって、タイトルもたまに変わります。 (敬称略・撮れたときに不定期更新)

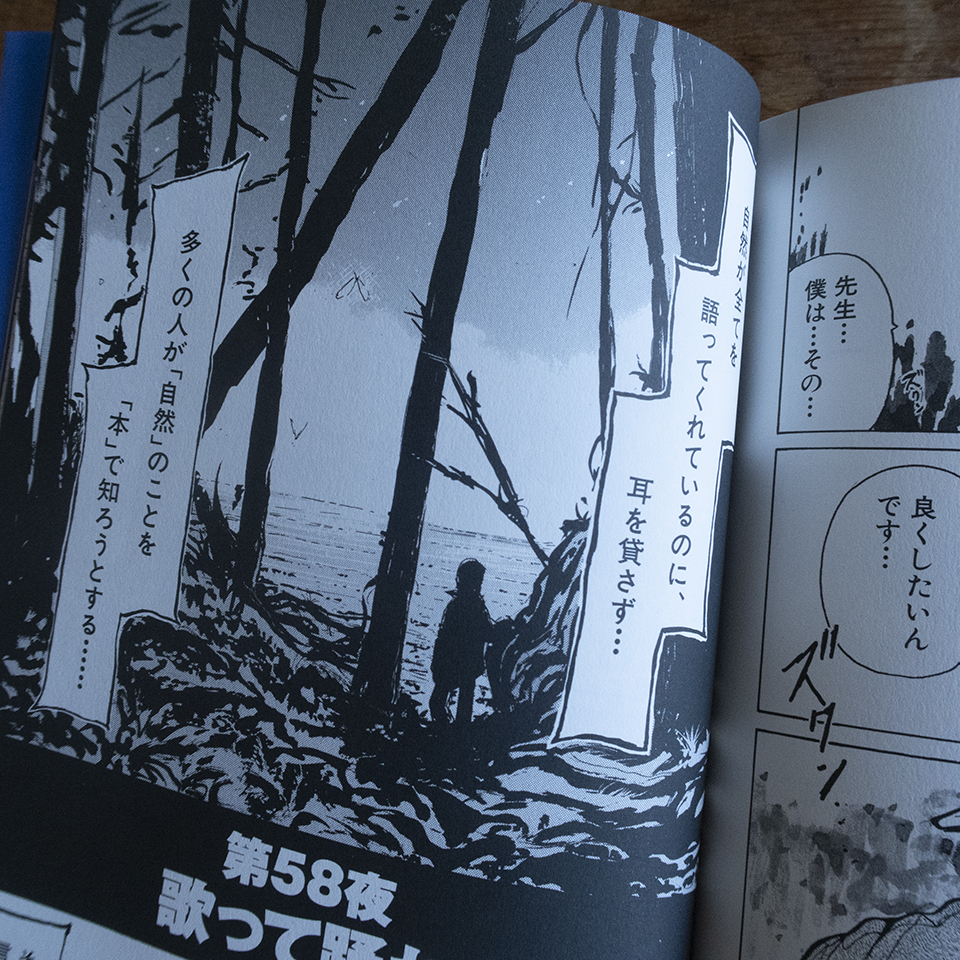

絶望に効くクスリ Vol.6 著:山田玲司 小学館

永田農法創始者・永田照喜治のお話

「絶望に効くクスリ」は漫画家・山田玲司が2003〜2008年にヤングサンデーに連載していたマンガです。

この絶望に満ちたようにも感じる時代・世の中で、何かしらの「答え」を見つけたんじゃないかと山田玲司が感じる人々にインタビュー、ドキュメンタリー形式のマンガにまとめています。

本当に多種多様な人々が出演している作品ですが、今回紹介するのはその第6巻最終話に登場する永田照喜治さんの一章。説明するまでもなく、永田さんは「永田農法」の創始者。亡くなった現在でもその影響を受ける人々は非常に多い。

その章の扉は、上の写真のように始まります。

自然が全てを語ってくれているのに、耳を貸さず…

多くの人が「自然」のことを「本」で知ろうとする

この言葉に僕はドキッとして暫しの間手が止まったのですが、ここには現在の社会の歪みや違和感が凝縮されているように思います。「自然」を「現実」に、「本」を「ネット」に置き換えてみてもいいかもしれません。

その歪みとは何か。一言で言えば、「言葉と行動のバランスが崩れている」ということかなと思います。

昔から「言行一致」「有言実行(または不言実行)」などと表現されていたように、言葉と行動は対になるものとして存在していたはずで、つまり「言ってるだけではあかんよ」ってことですね。

この「言葉だけでは信用されないよ」という価値観が、ネット・SNSの隆盛によってちょっとバランスがおかしくなってるように僕には見えるのです。

この章では永田さんのものとして「農学栄えて 農業滅びる」という言葉が紹介されていますが、農業分野のみでなくさまざまな分野で共通して起こっていることでもあると思います。

経営学栄えて 経営滅びる

教育学栄えて 教育滅びる

環境学栄えて 環境滅びる

そこに何を置き換えても現代の説明になってしまうように感じれるくらい、本質的なものやことからはかけ離れた表面上の物事に多くのお金やエネルギーが費やされているように感じてなりません。

田井に建つ老舗旅館「清水屋」の大女将、森ミネさん。

現在御年90歳!矍鑠としてお元気です。

清水屋旅館のことは、以前「みんなのアルバム」でも触れました。

築100年以上になるという旅館、「清水屋」という屋号はこの近くにきれいな湧き水が出ていたことに由来するという話を聞いたことがあります。

長い月日をこの旅館とともに過ごしてきたミネさん。またゆっくり昔の話を聞かせてもらいたいと思います。

溜井 | 稲垣日菜美・日悠真

田植えの季節になりました。聞くところによると土佐町での田植えのピークは5月の後半。この時期の田んぼには水が入り、人が作業している姿をよく見かけます。

稲が育つ前の、鏡のような水面が山の斜面を段々に続いていく風景は、個人的に一年で最も好きな季節のものです。

斜面に作られた棚田でありながら、こうして雄大な風景でもある。溜井の農家さんたちが作ってきた風景は遠くからも人を呼ぶようで、この撮影中にも棚田を観に来られたという方々がちらほらいらっしゃいました。

この風景は地元の農家さんたちが様々に手を入れて完成しているもの。幾世代にも渡ってこの田圃を維持してきたそのお仕事には頭が下がる思いがします。

溜井の畦道を元気よく歩くのは、溜井にお住まいの稲垣日菜美ちゃんと日悠真くんの姉弟です。

「さめうらを記す」に登場していただいた濵口幸弘さん。

早明浦ダム建設当時には現在よりも下方にお家があり、現在のご自宅はその当時移ってきた場所に建っています。

幸弘さんの仕事場は「山」。

先日の記事にもあったように、その名刺には「100年の森林(もり)作りをめざす山師」と書かれています。

山のお仕事をする方々が多いのも土佐町のような町の特徴で、僕も土佐町に来て初めてお会いするような方々でした。

皆さん驚くほどなんでもできる人たちなんですよね。森林のこと、狩猟、畑、機材のメンテナンスや修理など、「そんなこと自分でできるんですか?」と思わされたことしばしばです。写真を撮影したこの日も、幸弘さんは車のタイヤ交換をされていました。

写真の奥には積まれた薪。さらに奥の作業場の中には狩猟用の罠や、林業関連の機材やらがたくさん。

その生き方・暮らし方には学ぶべきことが凝縮されているという確信があるのですが、日々の仕事に流されて実施に学ぶところまでなかなか来れていないというのが僕の実情です。

森 | 式地由衣・太功人・萌桃・彩空

森地区の青木幹勇記念館(旧森小学校)の裏手には、第2次大戦の頃の戦没者の忠霊塔が建っています。戦後間も無く建てられ、遺族会や地区の方々が草刈りなどの整備を務めてこられたそうです。

僕自身は勉強不足で知らなかったのですが、土佐町だけでもこういった忠霊塔はいくつもあって、戦時中に命を落とした方々の霊を祀っています。

大戦が終わって77年が経つ現在では、戦争を知る世代は年々少なくなっていくばかりですが、ウクライナでのことからもわかるように、戦争そのものが遠い過去のことになったわけではないと感じています。

その世代の経験を、どこまで正確に追体験できるのかはわかりませんが、想像力を働かせながら自分たちの経験として吸収していくことが大切なことなのでしょう。

少し重い話になりましたが、今回はここで春らしい写真を撮りたくて、式地さん4兄妹に菜の花の束を運んでもらいました。