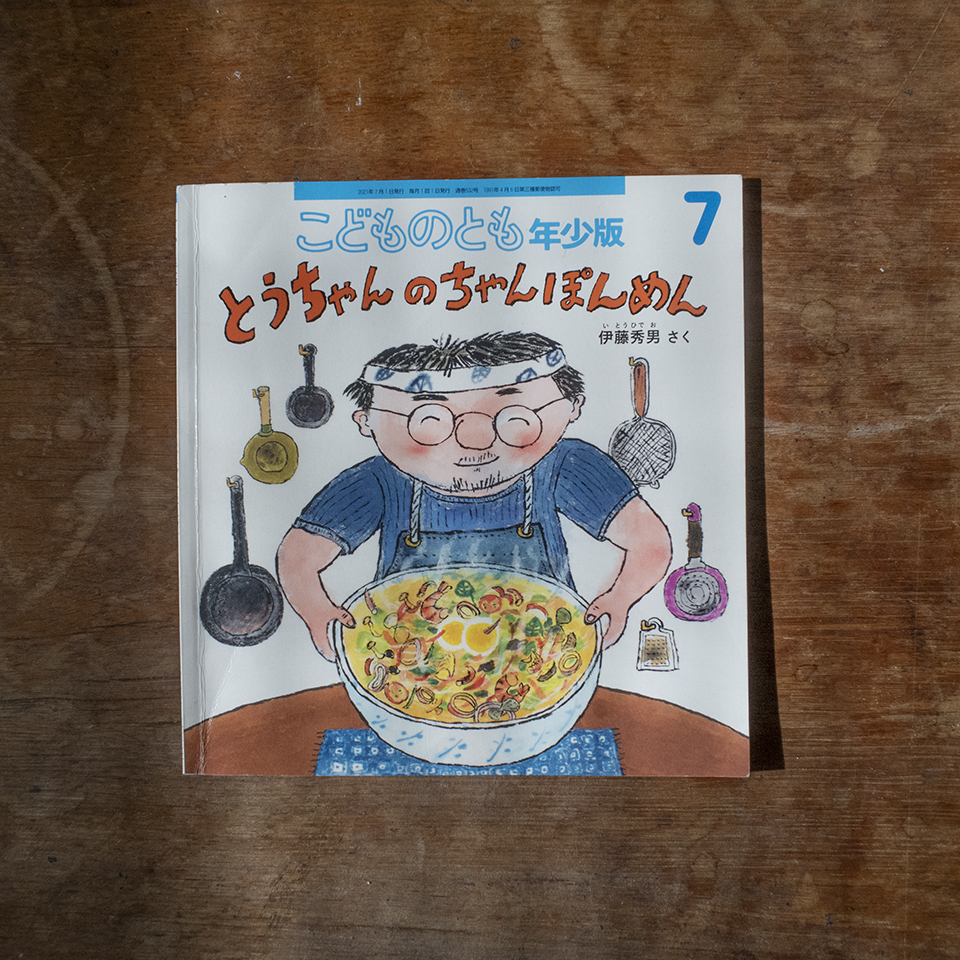

ただいま進行中の『「土佐町の絵本(仮)」を作ろう!』というこの企画。

土佐町で生まれ育った方々と話し、絵本のページに何を描くのか、そのために必要なものごとは何か?たくさんの意見やアイディアをいただきました。

絵を描くために必要なことはいくつもありますが、その内のひとつは「資料を集めること」。編集部はただ今、写真集めの真っ最中です!

虫送り

土佐町の絵本には、宮古野地区で行われる行事「虫送り」の場面が出てきます。

ほら貝を吹く人を先頭に、太鼓をたたく人、大きなワラジを担ぐ人、鐘を鳴らす人…。宮古野で暮らす人たちや子供たちが行列をつくって田んぼの周りを練り歩き、白髪神社にワラジやのぼりを奉納します。

「稲に虫がつきませんように」

「豊かな実りがありますように」

毎年、田植えが終わった頃に行われる「虫送り」には、この土地で生きる人々の願いが込められています。

行列の順番

絵本に「虫送り」が入ることになり、下田さんがふと言いました。

「行列には、並ぶ順番ってあるのかな?」

そう聞かれて返事に詰まった編集部。こういう時、聞くべき人が思い浮かぶのがこの町の素晴らしいところです。まず、宮古野地区の川村雅士さんに連絡しました。

雅士さんが貸してくださった資料

川村雅士さんは、虫送りの写真や新聞記事を貸してくれました。

行列を歩く人が持つ道具や並ぶ順番、のぼりに書かれた文字…。資料を元に、丁寧に説明してくれました。

もうひとつの疑問

虫送りの日、田んぼの畦にはお供え物と共に「五色の旗」が立てられます。

上から、赤、青、黄、緑、黒。

五色の紙が繋げられ、旗になっています。

またもや出てきたひとつの疑問。

「なぜこの旗を立てるのだろう?」

この疑問を解くべく、編集部は再び地域の方の元を訪ねました。訪ねたのは、宮古野地区に住む宮司の宮元千郷さん。宮元さんは、白髪神社の第41代目の宮司さんです。

五色の旗

宮元さんは、この「五色」にはそれぞれ意味があるのだと話してくれました。

話に出てきた言葉の意味を調べる宮元さん

「上から、赤は太陽、青は火、黄は月、緑は水、黒は土を表しています」

「物事には、ひとつひとつ、ちゃんと意味があるのです」

五色の旗、五色の色紙。それは、この世界をつくるものたちが並んでいたのです。

今まで何度も宮古野地区の虫送りに足を運んでいたので、畦に立てられた「五色の旗」の存在は知っていました。でも、その意味を考えたことはありませんでした。

各色に託された意味。それはこの世界で生きる人間の祈りでもあるのだと感じます。

「五色が調和し、今年も生きていけるだけの実りがありますように」

風に揺れる五色の旗から、その地で生きる人たちの内なる声が聞こえてくるような気がします。

*後日、宮元さんから連絡があり、正式な五色の旗の色の並び方は、上から「赤・黄・青・緑・黒」とのことでした。写真の五色の旗は並び方が少し違っていますが「それも決して間違いではないのです。正しいとか正しくないとか、そういうことではないのですよ」とおっしゃっていました。

そして、五色の旗の間に置かれている「お供えもの」。こちらもちゃんと意味があるのだと宮元さんは教えてくれました。(こちらはまた次の記事でお伝えします。)

絵本のための資料集めが、楽しい学びの時間になっています。

教えていただいたことを次の世代へ引き継いでいくために、「とさちょうものがたり」に書き記しておきたいと思います。

宮元千郷 (宮古野)