「ありえないデザイン」 梅原真 六曜社

またしても梅原真さんの著書をしつこく出してしまいます。

この人の作るものは、タケノコのように地面からニョキッと生えてきたような感触がある。

両手を泥だらけにして作った、土から生えたようなデザイン。

なかなか真似できることじゃない、いつ見てもそう思います。

石川拓也

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

「ふたりからひとり」 つばた英子・つばたしゅういち 自然食通信社

「人生フルーツ」という映画を観たのをきっかけに読んだ本です。

なるべく自給自足、てづくりいっぱいで丁寧な暮らしをされているステキなご夫婦がいるんだなと思う映画でした。

映画の中でしゅういちさんは他界され、そののちの英子さんの暮らしのことが書かれています。

やはり戦争を体験されている方は違うんだなと思いますが、前を向いて力強く行きてこられたご夫婦。

日々の営みを丁寧にすること、大らかに明るく、心ゆたか、心穏やかな過ごし方。

おじいさん、おばあさんからのプレゼントがいっぱい。

日々にこにこ、丁寧な暮らし、こんな風に歳をとりたいなと思います。

上土井恵子

2018年3月7日、高知新聞に掲載していただきました。

とさちょうものがたりが制作した「とさちょうものがたりZINE」と「Live in 土佐町 西村ユウキCD」についての記事です。

この記事を読んで、販売場所の一つである土佐町の青木幹勇記念館に足を運び、CDを買い求めてくださった人がいたことを、記念館にお勤めの田岡三代さんがうれしそうに教えてくれました。

土佐町の風物、笑顔凝縮

【嶺北】土佐郡土佐町の魅力を町内外に発信する町のプロジェクト「とさちょうものがたり」にちなみ、町民らの似顔絵をまとめた冊子と「土佐町のうた」を収録したCDが出来上がった。似顔絵は「絵描き」として活躍する下田昌克さん=東京都、曲はアコースティックギターの弾き語りで知られる西村ユウキさん=横浜市=が手掛けており、アーティストの手で輝きを増した人々の笑顔や町の風物に心が和む。

2人は昨年10月に相次いで来町し、数日間滞在して、人や自然と触れ合いながら作品を制作した。

下田さんの似顔絵を収めた冊子は、プロジェクトの活動報告として不定期発行する予定の第1弾で、タイトルは「とさちょうものがたりZINE」。今回はA4版46ページに37人の笑顔が並び、下田さんの滞在中の様子が伝わる写真と文章も添えた。

CDには、ミュージシャンの西村さんが町内の旧平石小学校で行ったライブ音源を収録した。西村さんが滞在中に作った「土佐町のうた」も入っている。

町地域おこし協力隊で「とさちょうものがたり」編集長を務める写真家の石川拓也さん(43)は「アーティストと町民で作ったもので、町の魅力が伝わると思う」と話している。

冊子は嶺北地域の役場や図書館などのほか、高知市の金光堂書店本店や高知龍馬空港でも配布。CDは1枚千円で、土佐町の青木幹勇記念館などで販売している。問い合わせ先はメールinfo@tosacho.com

森本敦士

そして高知市にある金光堂書店本店からも連絡が!

「新聞記事を読んだとのことで、高知市民図書館から『とさちょうものがたりZINE』と西村ユウキさんのCDを購入したいと連絡があった。納品してほしい」とのこと。

金光堂さん、高知市民図書館さん、ありがとうございます!

多くの人のもとへ届きますようにと願っています。

「郡上紬に生きる」 重要無形文化財(人間国宝)宗廣力三 講談社

私は昨年4月より機織りを習い始めました。その先生が20年間教えを請うた方です。

戦争時代を生き抜いた力強く繊細で純粋な方の自伝です。

岐阜県郡上という雪深い寒い土地に生まれ、農業を学び研究し続けた精神力の強さ!

そして戦争に行き、戻ってからは部下たちといかに生計を立てていけるか色々試されています。

「大柱郡上紬を郷土産業として成り立たせ「宗廣力三の世界」を築くまでに38歳で郡上紬を本格的にやり始め、68歳で人間国宝になられています。

ここまでやる方は人間の本質が違う!同じ人かしら?と思わされます。

人材を育てることに力を注がれ、弟子は全国に120人と聞きます。

この方の残された書に「志高心純」とあります。

この方、戦中、部下を連れてヒトラーに会いに行っているんですって。何を話されたんだろう?

享年74歳。ご存命なら今104歳。お逢いしたかったなと思うんです。

上土井恵子

去る2月24日、シルクスクリーンとくるくる市を同時開催しました!

遊びに来ていただいたみなさま、ありがとうございました。

さて、シルクスクリーンの件、前回からまたもや時が経ってしまいましたので、ここでひとつ記事にまとめたいと思います。

以下は前回の記事↓

2月24日のイベントは、とさちょうものがたりでもすてきな連載をしている「笹のいえ」との共同開催。

なんとなく笹のいえは「くるくる市」、とさちょうものがたりは「シルクスクリーン」という役割分担。

やってみると、このふたつ、とても相性が良いのです。シルクスクリーンのイベントはお客さんに着古した服を持って来てもらって、その場で印刷、新しい服に生まれ変わらせよう!というもの。

なのですが、お客さんが持って来るまでもなく、相当量の古着がくるくる市で集まってしまう!

くるくる市で見つけた古着をシルクスクリーンで印刷、という興味深いサイクル/リサイクルが生じていました。

「笹のいえ」のロゴをプリントしたパーカーも、元はくるくる市から出てきた古着です。

笹のいえオリジナルTシャツが完成!

以下はテレビ高知さんの2/26(月)「テレっちのたまご」でのヒトコマ。丁寧なレポートありがとうございます!

たくさんの人とシルクスクリーンをやりながら気づいたことは、なぜだかみんなとても良い笑顔になること。

シルクスクリーンの原理はとってもアナログ。体を使って古着にインクを入れていきます。そういう要素が多くの人が共通して「楽しい!」と思ってくれる理由なんでしょうか。

版を外した時にみんなパアッと明るい笑顔になる。とても楽しいひと時でした。

おかげさまで、いろんな可能性を感じさせてくれるイベントになりました。今後は数ヶ月ごと定期的に開催していきたいと思っています。

そしてこの数ヶ月のとさちょうシルクスクリーンの進捗状況。

毎年恒例になりつつある、川田ストアオールスターズ駅伝チームのTシャツ。

1月15日に開催される土佐町駅伝大会でチームメンバーが着るTシャツを作成しました。これは板金や革細工や木工、いろいろ作ってしまう町の職人さん、川田康富さんにがっつり手伝っていただきました。

駅伝大会の松井ちゃん

そして土佐町のマリンバ教室「ファニーマリンバ」のTシャツのプリント。実際の製作は町の高校生二人が仕上げてくれました。4月14日にある森の音楽会で初披露されます。

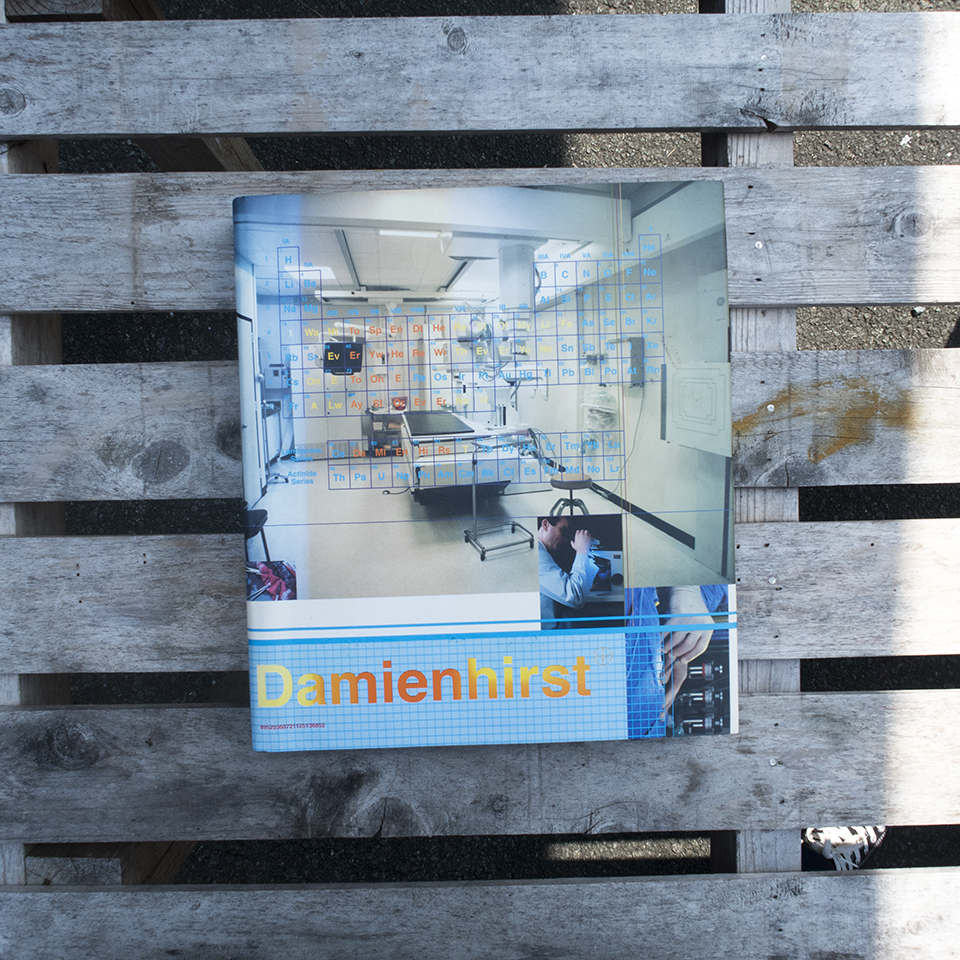

「ダミアン・ハースト作品集」

I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, With Everyone, One to One, Always, Forever, Now

ダミアン・ハースト作 Monacelli Press

イギリスのアーティストの作品集です。アート界の巨匠の初期作品を見ることができます。

ちょうど僕が美術の勉強をしている1990年代にデビューして活躍しました。

この作品集は装丁がおもしろい。337×300×38mm、334ページ。大きくて重くて見づらい。

作品よりもブックデザイナーのほうが目立ってしまう箇所が多い。

普通じゃないこの作品集は僕のお気に入りです。

中山一利

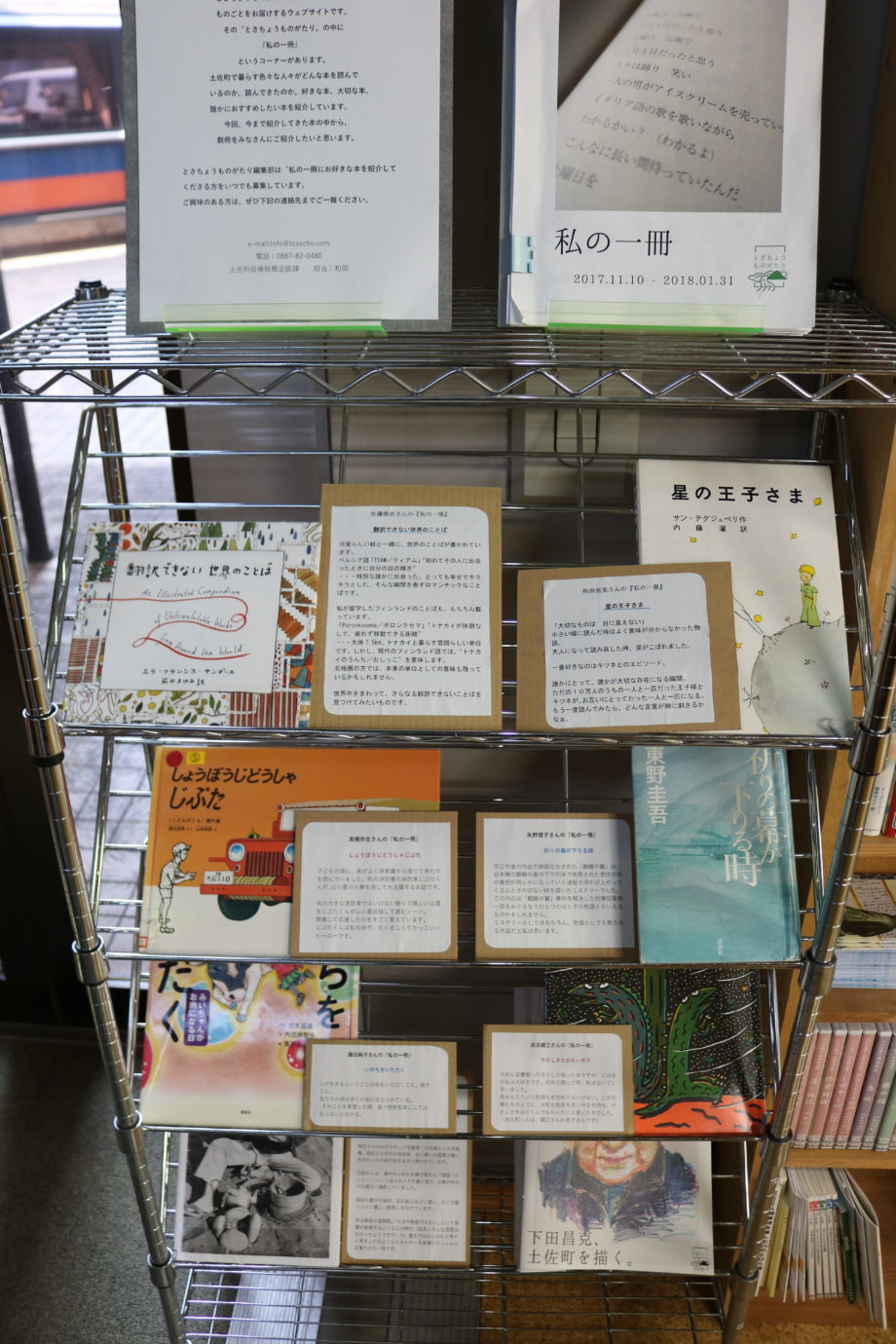

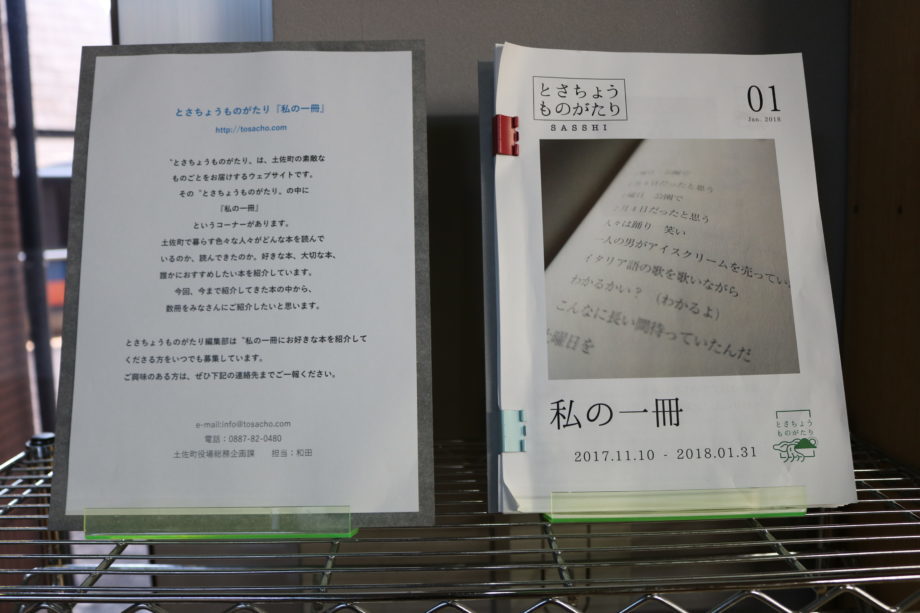

「私の一冊」の本棚ができました!

場所は土佐町立図書館。入り口入ってすぐ左の本棚です。

『とさちょうものがたり』の「私の一冊」のコーナーで紹介した本とコメントを展示し、借りられるようにしています。

「とさちょうものがたり」に掲載した、土佐町の人たちが愛読している本をコメント付きで紹介しているSasshiも置いてます!ぜひ手にとってページをめくってみてくださいね。

本は定期的に入れ替えていく予定なので、土佐町立図書館に行ったらこの本棚をのぞいてみてください。

この本棚が誰かにとって、本を読むちいさなきっかけになってくれたらうれしいです。

とさちょうものがたり編集部では、「私の一冊」を紹介してくれる土佐町の人をいつでも募集しています。

*連絡先はこちらまで。

・Emai:info@tosacho.com

・電話:0887-82-0480 ( 土佐町役場総務企画課 担当:和田)

あなたの大切な一冊を、ぜひ教えてください!

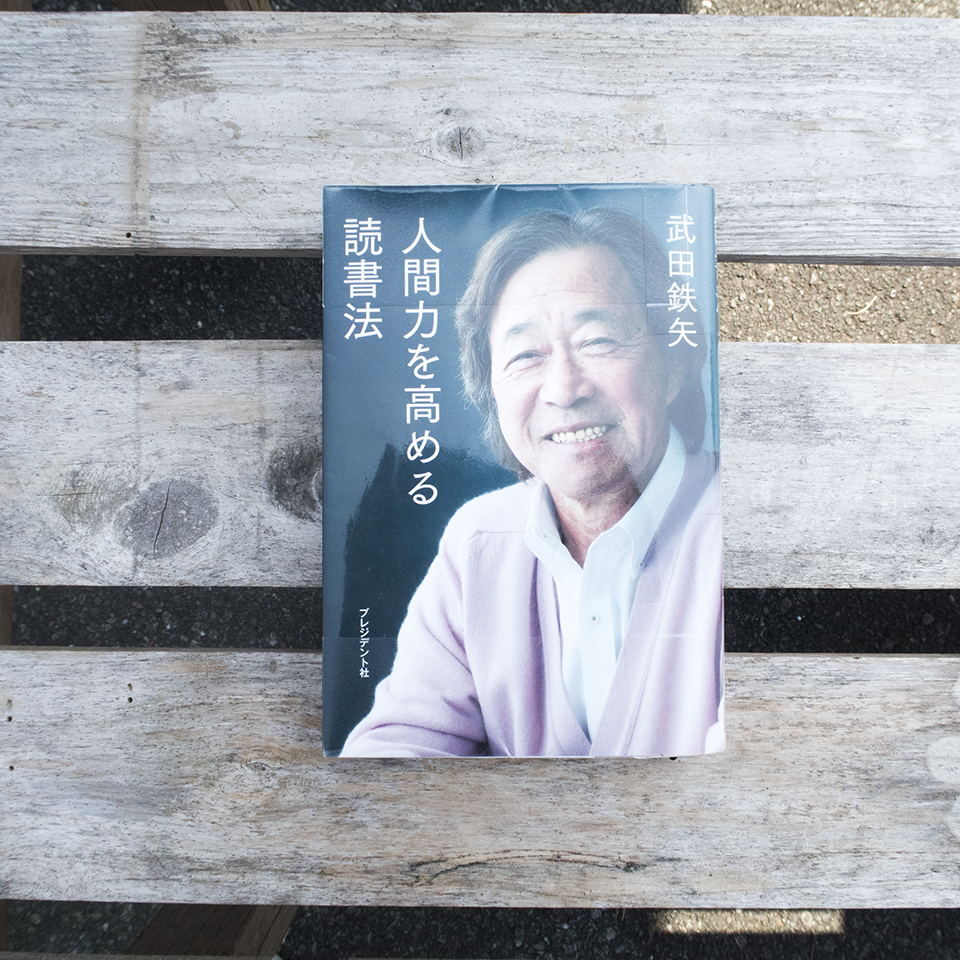

「人間力を高める読書法」 武田鉄矢 プレジデント社

私がこの本を初めて手に取ったのは土佐町立図書館内。

『人間力を高める読書法』ってどんな読書法なが?えっ、これ金八先生が書いた本ながや、と興味を覚えたき、目次にざっと目を通したら興味を惹かれる表題がいくつかあったがよ。

それで「あっ、これ面白そう」と思って借りたら、最初の序章から引き込まれて読み始めてしもうた。

内容をものすごく簡単に言うと、武田鉄矢さんがパーソナリティーを務めているラジオ番組で自分が気に入った本の解説をした話を本にしちゅうがよ。

私がこの本がえいなぁと思うのは、鉄矢さんが紹介、解説しちゅう本が12冊あるんやけど、それぞれが鉄矢さん独特のわかりやすく語りかけるような言葉で解説されちょって、すごく理解しやすく読みやすかった点。

ラジオのリスナーの人たちに、聞くだけで本の内容をわかってもらえるための鉄矢さんの語り方やと思うんやけど、活字になっても1冊ごとに鉄矢さんの人柄と個性が出ちょって、私も一人のリスナーとしての気持ちを味わうことができたし、この本を読まんかったら自分から手に取ることがないような本が何冊もあって、この本一冊を読んだだけで一気に12さつの興味深い本を知ることができて、本当によかったと思うがよ。

本の表紙はニコッと笑うた鉄矢さんの顔写真入りで、図書館でも目を引くと思うき、興味がある人は手に取ってみて。

あっ、けんど貸出中やったら、ごめんで…。

筒井貴代香

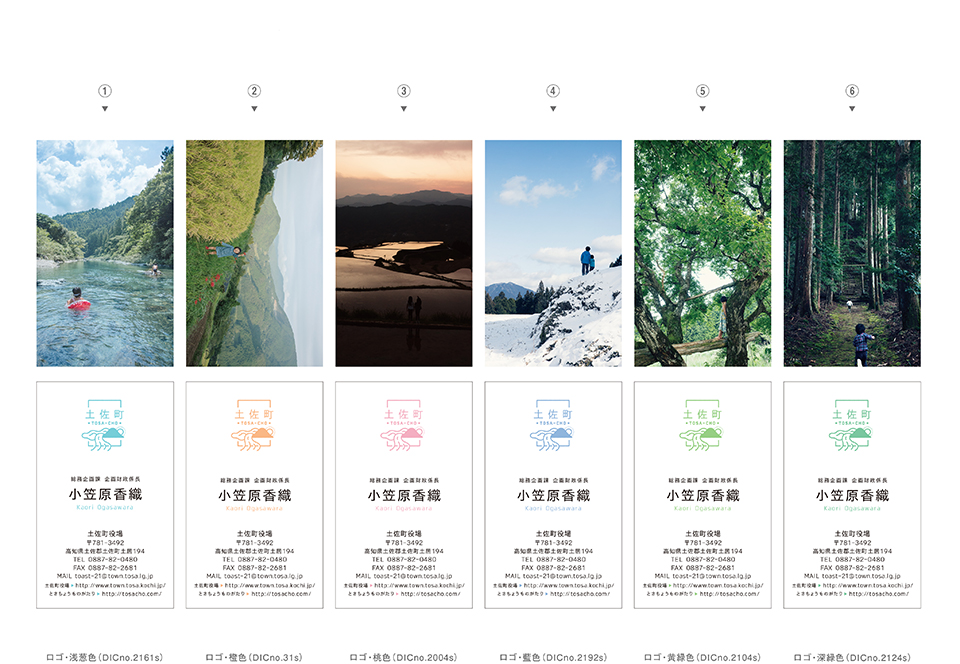

6種類の風景はすべて土佐町の風景です。今後も、不定期に新たな写真にリニューアルします。

各写真の撮影場所は以下の通りです。

お名前、肩書き、連絡先などの文字情報を変更したものを以下の手順で発注してください。

100枚:3,000円

200枚:4,000円

300枚:5,000円

400枚:6,000円

500枚:7,000円

以下は2017版です。