今までとさちょうものがたりでは、高知新聞に掲載された記事を「メディアとお便り」のコーナーで紹介してきました。その新聞記事は全て、高知新聞嶺北支局長の森本敦士さんが書いたものでした。

2017年4月から2020年3月まで森本さんは高知新聞嶺北支局長として土佐町・本山町・大豊町・大川村の嶺北4町村を飛び回り、それぞれの地域に根ざした取り組みを伝え続けました。森本さんは、嶺北の人たちからとても信頼されていた新聞記者でした。

森本さんが嶺北に赴任したのは2017年4月、とさちょうものがたりがスタートしたのは2017年6月。お互いのスタート地点が重なったことは、私たち編集部にとってとても幸せなことでした。とさちょうものがたりの取り組みに共感し、こまめに足を運び、取材し続けてくれた森本さんには感謝しかありません。

今回は、森本さんが書いてくれたとさちょうものがたりの記事を振り返りたいと思います。それは、とさちょうものがたりが始まってからの3年間を振り返ることでもありました。

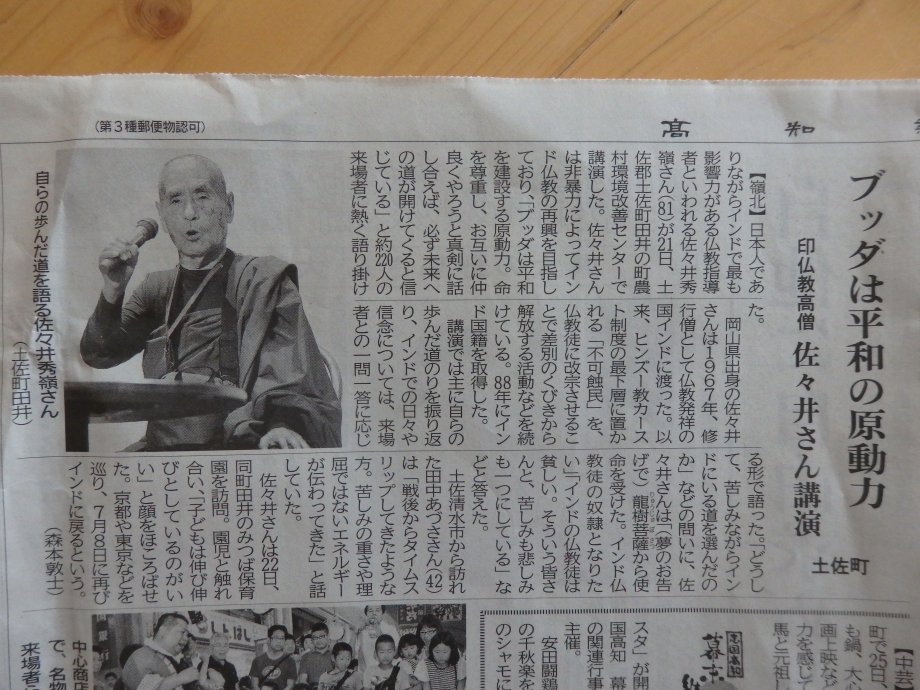

森本さんとの初めて出会いは、私たちが2017年6月に佐々井秀嶺さんを土佐町にお招きした時のこと。森本さんは佐々井さんを招いた意味を深いところから感じ取り、記事に書いてくれました。

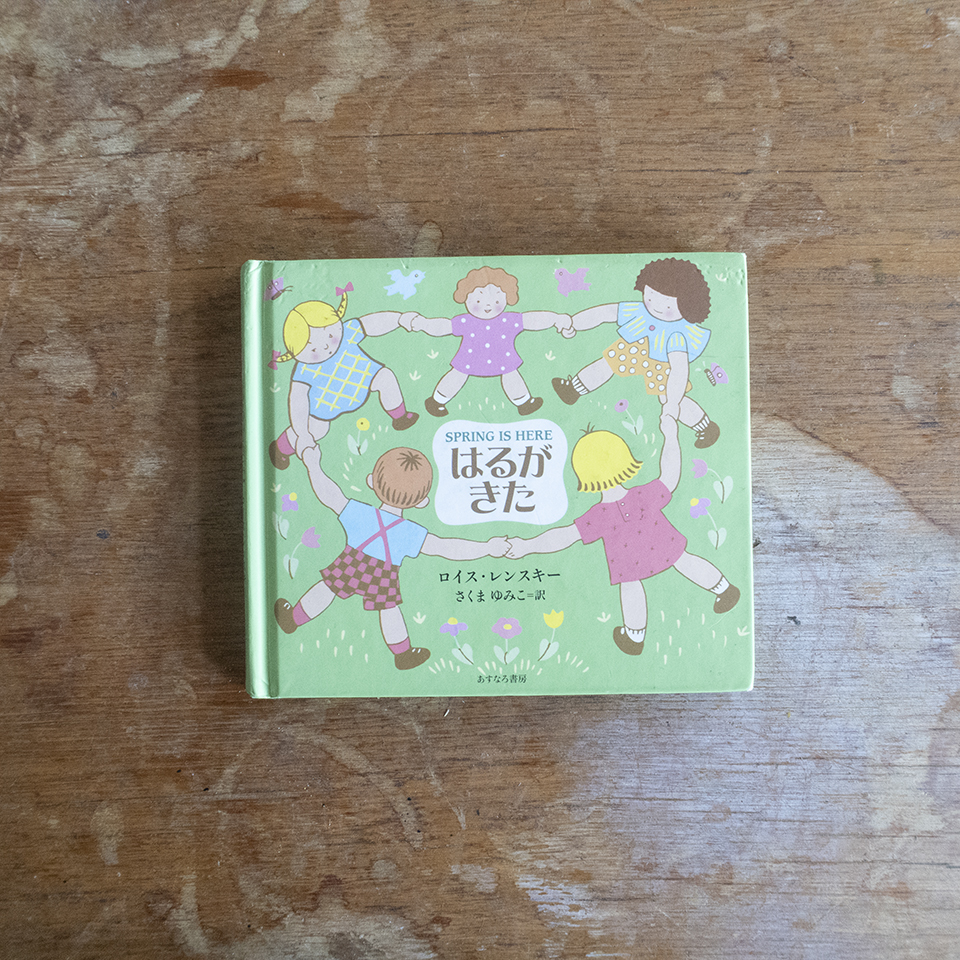

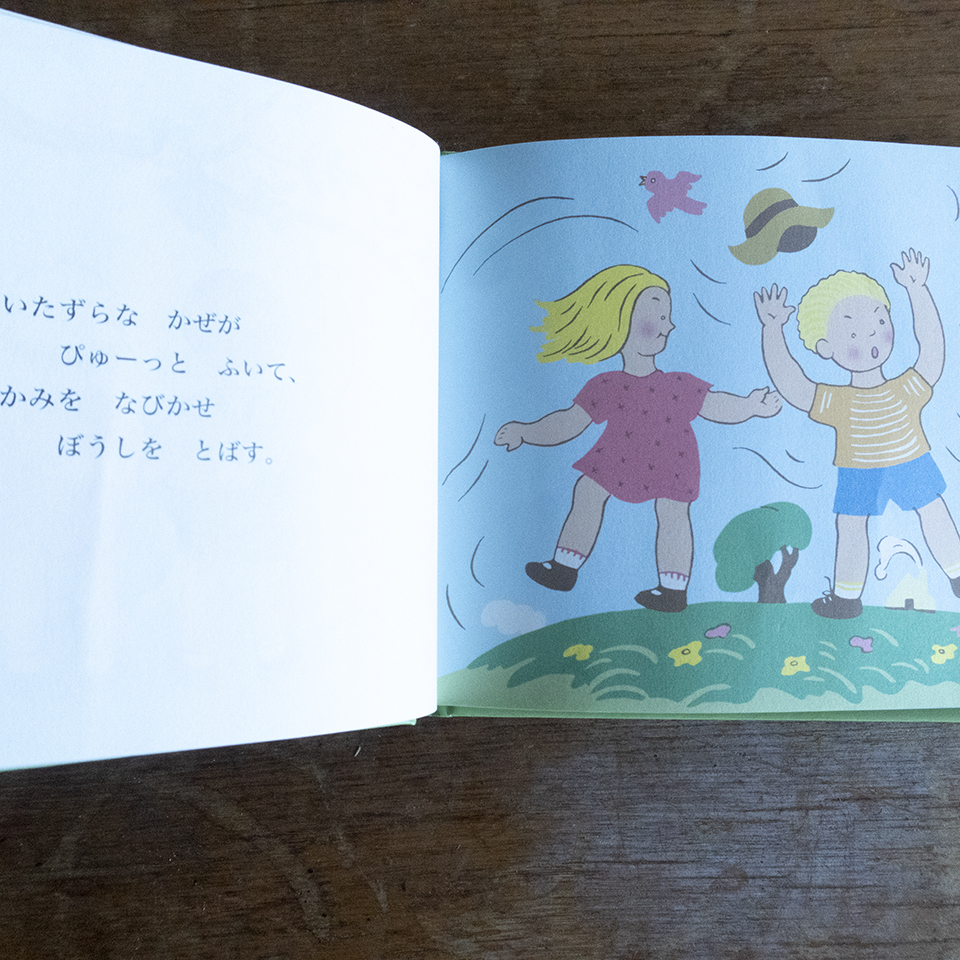

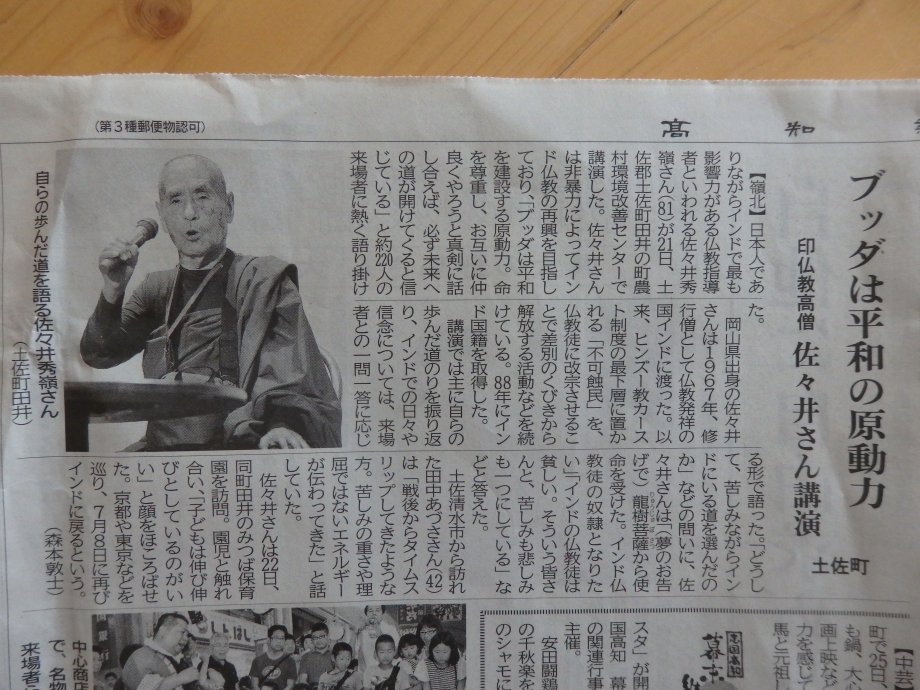

【佐々井秀嶺さん講演会 2017年6月21日】

高知新聞:2017年6月11日

この記事をきっかけに県内外から多くの方にお問い合わせをいただき、会場は満席、立ったまま佐々井さんのお話に耳を傾けている方も多くいらっしゃいました。

高知新聞:2017年6月23日

講演会後の記事です。森本さんは講演会の最初から最後まで現場にいて、佐々井さんの言葉やお客さまの声に耳を傾けていました。

高知新聞:2017年6月28日

講演会が終わった後、お食事をされた佐々井さんにインタビュー。森本さんが書いたこの記事は、佐々井さんの生き方を多くの方たちに届けてくれました。

講演で来高の印高僧 佐々井秀嶺さんに聞く

インドで最も影響力がある仏教指導者といわれる佐々井秀嶺さん(81)がこのほど、土佐郡土佐町田井を訪れて講演した。

一説に、1億人ともいわれる同国仏教徒に支持される佐々井さん。講演とインタビューを通して、飾らない人柄、81歳にしてなお衰えない情熱が伝わってきた。(森本敦士)

土佐町の地域おこし協力隊で写真家の石川拓也さん(42)が3年前、インドで佐々井さんを取材した縁で講演が実現。佐々井さんは初来高といい、高知市内の古書店や竹林寺、桂浜も訪ねた。

「桂浜は押し寄せてくる波がすごくて勇壮だね」「インドでも村田英雄の『竜馬がゆく』をいつも歌ってたんだよ」と笑う。

土佐町に着くと「農村の風の匂いがするなあ。わが古里(岡山県新見市)に帰ったようです」としみじみ話した。「東京は、人が満員電車に乗って『人間機械』のようになってしまって哀れだなあと思います。こちらは伸び伸びしている。年寄りは多いけど、人間が自由だなあ」

夕食の接待を受け、アユの塩焼きに目を輝かせた。「古里の高梁川って小さな川でアユをついてたんですよ。それから50~60年、アユは食べてなかったなあ。心のこもった料理がほんとに嬉しいですよ」と頭からムシャムシャと頬張った。

25歳で出家したが、新聞配達をしながら大学で仏教を学び、一方で浪曲師や易者にもなるなど奔放だった佐々井さん。1967年に渡ったインドで転機を迎えた。夢に龍樹菩薩が現れ、「速やかに南天竜宮城に行け」とお告げを受けたという。南天竺(インド)の中部の都市、ナグ(竜)プール(城)と解した。

ナグプールでは当初、布教活動をしていると石を投げられたり、衣を剥ぎ取られたりしたことも。断食行などを通して徐々に信頼を勝ち得ていったという。「使命を受けた人間は断じてやらんといかんから、インド仏教再興の道を泣きながら歩んできた」と明かす。

インドでの日常は、よろず相談が絶えないという。家のこと、親族のこと、あらゆる悩みに対し、親身になって人生の悩みに応じ、あてがうべき説法をしたり、なぐさめたりする。「何でお坊さんが(人に)合掌するんだと言われるが、『あなたの中に宿っている仏に合掌している』と言っている。私はインドの仏教徒の奴隷となりたい」と言い切る。

「同体大悲といって、みなさんと私の体は一つだ。苦しみも悲しみもみな一つだ。インドの仏教徒はみな貧しい。日本の比ではない。毎日のように虐げられ、辱められてきた人たちと共に、これが私の心の軸です」

寄り添う姿勢は、自身の体験が基になっている。終戦時は「木の根も掘って食べた。牛の食べるようなものでしのいできたんだ」という貧しい生活を送り、中学時代には原因不明の高熱に倒れた。

一方で異性への関心をはじめ、内からわき出る「渦巻き、沸騰するような」エネルギーと煩悩をいつも持て余していた。かと思えば「自分は人生の敗北者だ」と思い詰め。自殺を試みたこともあったという。若かりし頃を”世紀の苦悩児”だったと語る佐々井さん。

「悩みに悩み、もだえにもだえた放浪者だから、人間の悲しみが分かるんだ。人間の苦しみを味わってなきゃいけない」。顔に刻まれたしわが、険しさを増した。

講演後、土佐町内で宿泊した佐々井さんは翌朝、突然思い立ち、近くのみつば保育園に立ち寄った。「子どもは伸び伸びしているのがいいね」。顔をほころばせ、自然と集まってきた園児の頭を右手でなでていく。老若男女から敬愛されているという佐々井さんの、インドでの姿が目に浮かんだ。

佐々井秀嶺(ささい・しゅうれい)

1935年、岡山県新見市に生まれる。60年、高尾山薬王院(東京)で得度。タイで修行を経て67年インドに渡る。68年から仏教復興運動に身を投じる。

ヒンズー教カースト制度で最下層の「不可触民」を仏教に改宗させることで差別のくびきから解放する改宗式の導師を務めるほか、ヒンズー教徒が管理していた仏教の聖地ブッダガヤの奪還運動、仏教遺跡発掘も主導してきた。88年にインド国籍を取得し、2003~06年には政府少数者委員会の仏教徒代表委員(副大臣各)を務めた。

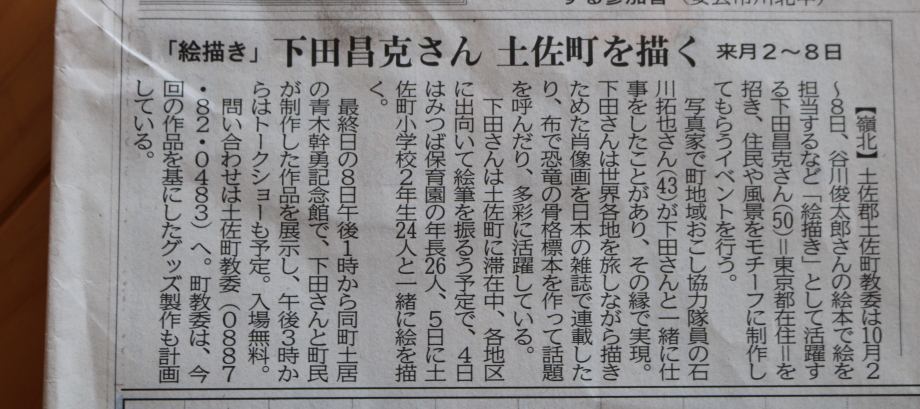

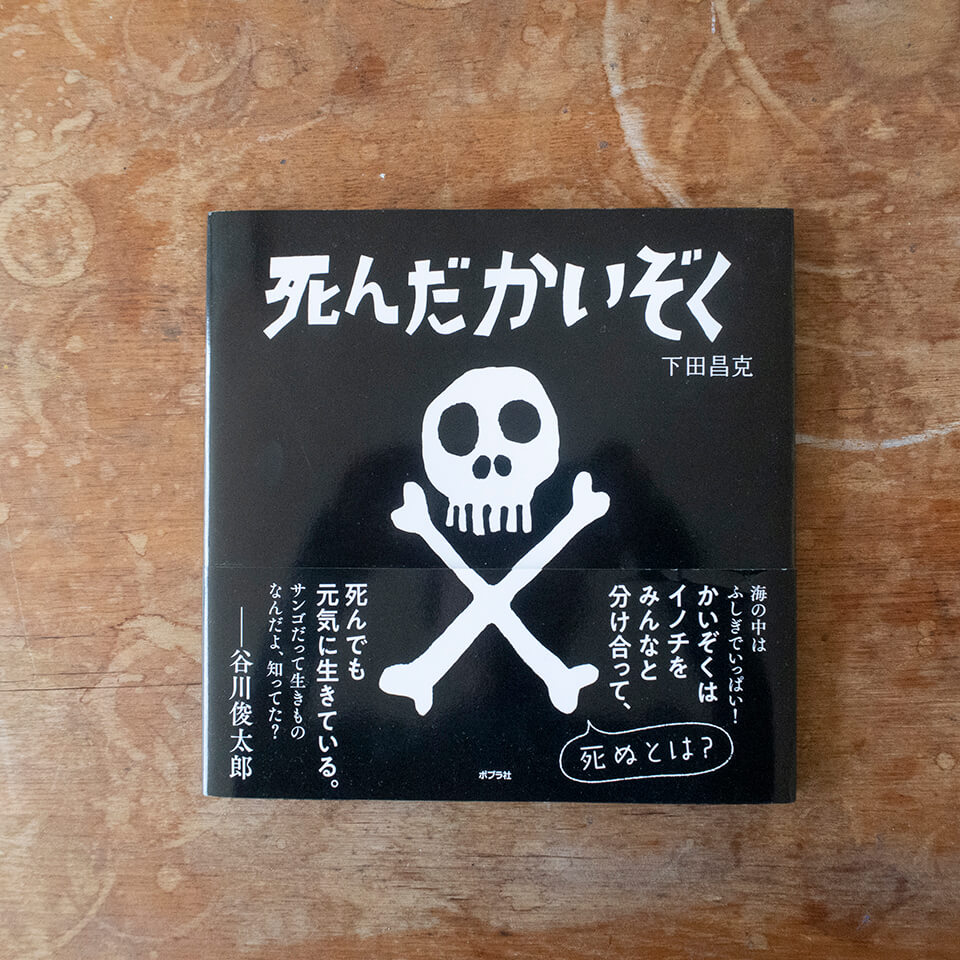

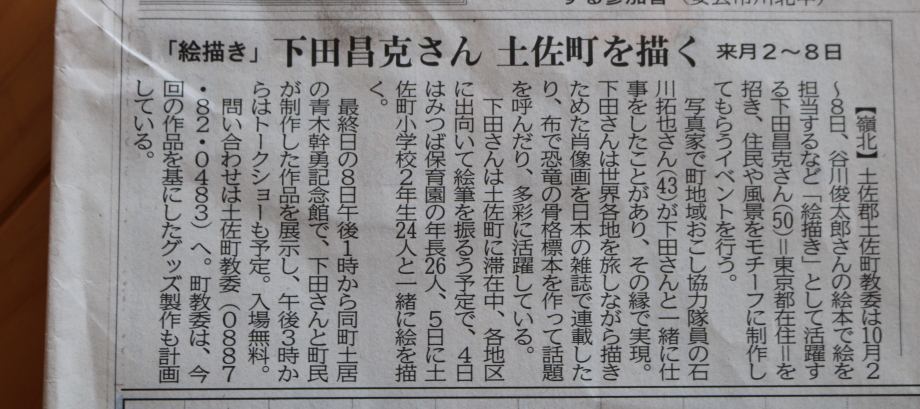

【下田昌克さん 土佐町滞在 2017年10月2日〜8日】

高知新聞:2017年9月29日

絵描きの下田昌克さんが一週間土佐町に滞在し、土佐町の人たちの絵を描いてくれました。その予告記事です。街中から山の中まで足を運びそこで出会った人たちの顔を描いた下田さん。「下田さんという人が町の人の絵を描いているそうやけど、明日はどこへ行って描くんですか?」という問い合わせが役場に寄せられたほど。

高知新聞:2017年10月11日

土佐町の人たちの絵は、下田さんの滞在最終日に開催した展覧会で展示され、多くの人が訪れてくださいました。

土佐町 笑顔輝く肖像画 下田さん町歩き描く

【嶺北】「絵描き」の下田昌克さん(50)=東京都=が1~9日、スケッチブックとクレヨンを手に土佐郡土佐町を訪れ、保育園や街角、棚田など町内を回って住民の絵を描いた。下田さんが人懐っこく「にっ」と笑うと向かい合った人もつられて「にこっ」。仕上がった肖像画はみなカラフルに笑っている。下田さんは「楽しかったよ。また来たいね〜」と言い残して町を後にした。描きためた絵の展覧会が、土佐町土居の青木幹勇記念館で29日まで開かれている。

下田さんは神戸市出身。26歳から中国やチベット、ヨーロッパなどを訪問し、旅先で出会った人の肖像画を帰国後、雑誌で連載。また、谷川俊太郎さんの絵本の絵を担当したほか、布で恐竜の骨格標本を作って話題を呼んだり、舞台芸術を手掛けたりと、多方面で活躍している。写真家で町地域おこし協力隊の石川拓也さん(43)と仕事をしたことがある縁で町教委が招いた。

下田さんは滞在中、町内のみつば保育園と土佐町小学校に出向き、子どもたちと共に高さ2.7メートル、幅5.5メートルの紙いっぱいにクジラや怪獣など、思い思いの絵を描いた。保育士の山下志保さん(48)は「下田さんの色使いをまねて、子どもの絵が変わった」と話す。

下田さんが肖像画を描く姿は圧巻。対面するとすぐにクレヨンを取り、笑顔で相手をさっと見てはどんどん手を動かす。描きながら話もする。「僕、ほんとはサラリーマンになりたかったんだあ。チベット人に絵を褒められてなかったらやってなかったかもー」。黄色で輪郭をつくり、ピンクを重ねると絵の表情は一気に立体感を帯びる。緑も紫も使う。

「調子いいときは、色が粒になって見えるんだよな」。肖像画は15分ほどで出来上がり、隠された色が、表情が、下田さんの手によって浮かび上がる。

展覧会は8日に開幕し、約30人の肖像画や滞在中の様子を収めた写真や動画が並んだ。訪れた人は見知った顔を見つけては「いい表情」などと感心しきり。下田さんが描いたアケビやシイタケの絵をTシャツとバッグにプリントした町オリジナルの品も完成した。

高知新聞:2017年10月26日

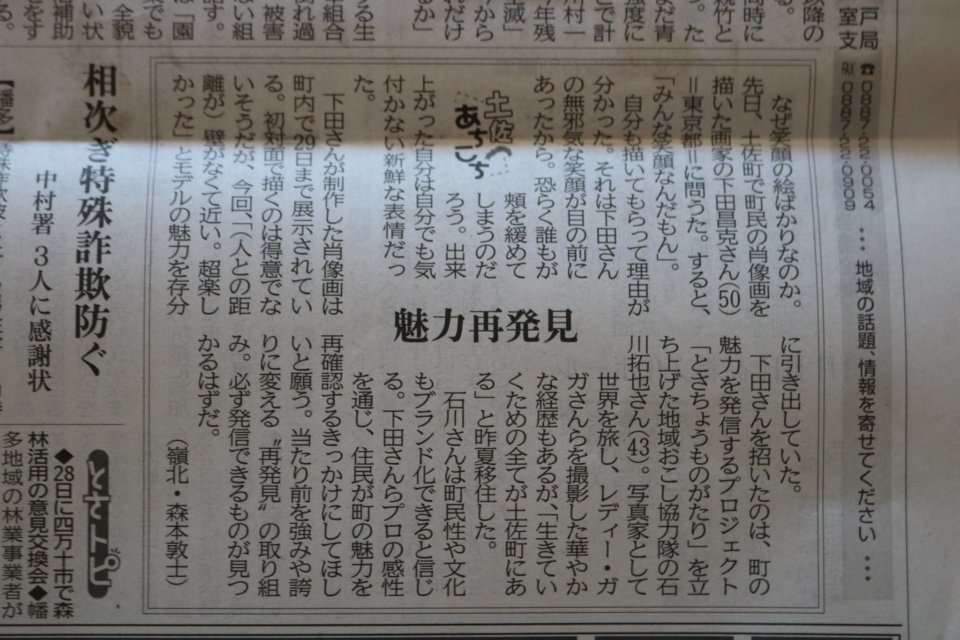

とさちょうものがたりの日々の取り組みを「当たり前を強みや誇りに変える“再発見”の取り組み」と称してくれたことは、とてもうれしいことでした。今の町の姿があるのは、こつこつと大地を耕し、周りの人とのつながりを大切にしながらこの地を引き継いできた先人たちがいたからです。そのことをいつも心に置いて仕事をしていきたいと私たちは考えています。

魅力再発見

なぜ笑顔の絵ばかりなのか。

先日、土佐町で町民の肖像画を描いた画家の下田昌克さん(50)=東京都=に問うた。

すると、「みんな笑顔なんだもん」。

自分も描いてもらって理由が分かった。それは下田さんの無邪気な笑顔が目の前にあったから。恐らく誰もが頰を緩めてしまうのだろう。出来上がった自分は自分でも気付かない新鮮な表情だった。

下田さんが製作した肖像画は町内で29日まで展示されている。初対面で描くのは得意ではないそうだが、今回「(人との距離が)壁がなくて近い。超楽しかった」とモデルの魅力を存分に引き出していた。

下田さんを招いたのは、町の魅力を発信するプロジェクト「とさちょうものがたり」を立ち上げた地域おこし協力隊の石川拓也さん(43)。写真家として世界を旅し、レディー・ガガさんらを撮影した華やかな経歴もあるが、「生きていくための全てが土佐町にある」と昨夏移住した。

石川さんは町民性や文化もブランド化できると信じる。下田さんらプロの感性を通じ、住民が町の魅力を再確認するきっかけにしてほしいと願う。当たり前を誇りや強みに変える“再発見”の取り組み。必ず発信できるものが見つかるはずだ。

【ミュージシャン西村ユウキさん 土佐町平石地区の旧平石小学校でライブ 2017年10月21日】

高知新聞:2017年10月18日

北海道出身で東京都在住のミュージシャン・西村ユウキさんライブの告知記事です。実行委員会から土佐町の歌を作ってほしいと依頼し、西村さんは滞在中に街中から山の中まで回りました。果たしてどんな「土佐町のうた」ができるのか…?この時は全く想像もできませんでした。

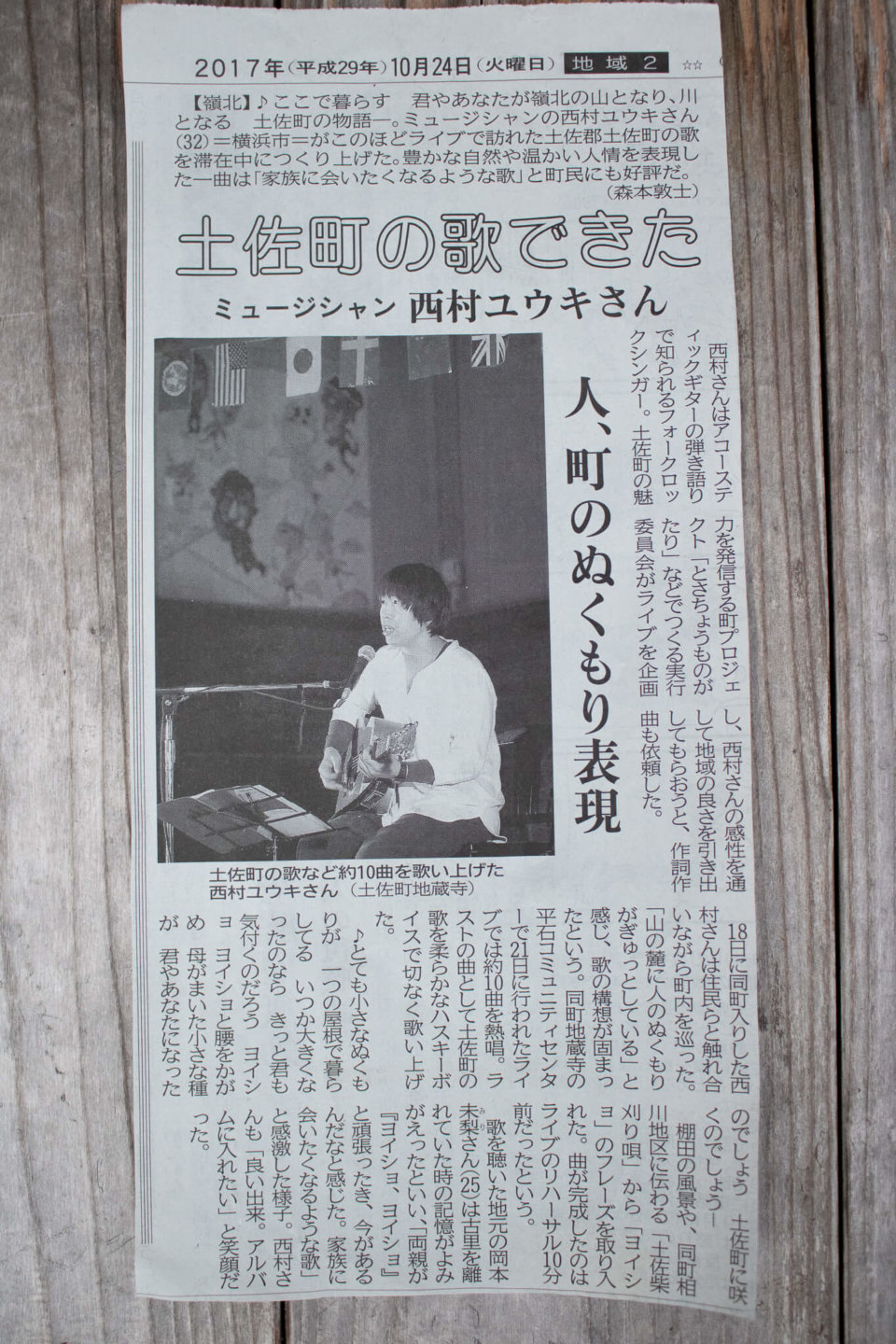

高知新聞:2017年10月24日

ライブ直前に完成した「土佐町のうた」。西村さんが生みの苦しみを味わっていた姿を思い出します。多くのお客さまが涙を流しながら西村さんの歌声に耳を傾けていました。土佐町の皆さんに愛される歌となっていきますようにと願っています。

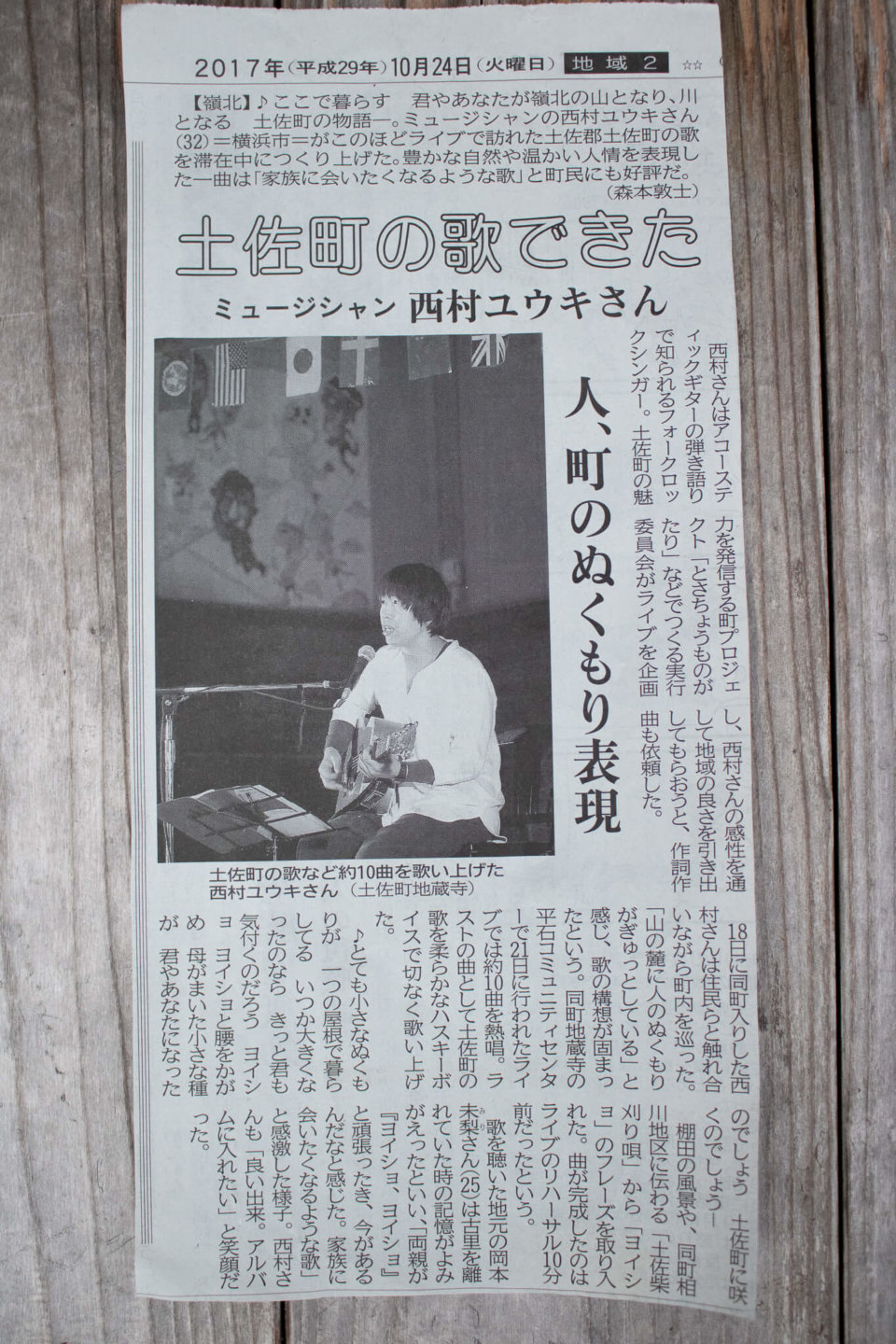

土佐町の歌できた ミュージシャン西村ユウキさん

人、町のぬくもり表現

【嶺北】♪ここで暮らす 君やあなたが嶺北の山となり、川となる 土佐町の物語

ミュージシャンの西村ユウキさん(32)=横浜市=がこのほどライブで訪れた土佐郡土佐町の歌を滞在中につくり上げた。豊かな自然や温かい人情を表現した 曲は「家族に会いたくなるような歌」と町民に好評だ。

西村さんはアコースティックギターの弾き語りで知られるフォークロックシンガー。土佐町の魅力を発信する町プロジェクト「とさちょうものがたり」などでつくる実行委員会がライブを企画し、西村さんの感性を通して地域の良さを引き出してもらおうと、作詞作曲も依頼した。

18日に同町入りした西村さんは住民らと触れ合いながら町内を巡った。

「山の麓に人のぬくもりがぎゅっとしている」と感じ、歌の構想が固まったという。同町地蔵寺の平石コミュニティセンターで21日に行われたライブでは約10曲を熱唱。ラストの曲として土佐町の歌を柔らかなハスキーボイスで切なく歌い上げた。

♪とても小さなぬくもりが 一つの屋根で暮らしてる いつか大きくなったなら きっと君も気付くのだろう

ヨイショ ヨイショと腰をかがめ 母がまいた小さな種が 君やあなたになったのでしょう 土佐町に咲くのでしょう

棚田の風景や、同町相川地区に伝わる「土佐芝刈り唄」から「ヨイショ」のフレーズを取り入れた。曲が完成したのはライブのリハーサル10分前だったという。

歌を聴いた地元の岡本未梨さん(25)は古里を離れていた時の記憶がよみがえったといい、「両親が『ヨイショ、ヨイショ』と頑張ったき、今があるんだなと感じた。家族に会いたくなるような歌」と感激した様子。西村さんも「良い出来。アルバムに入れたい」と笑顔だった。

高知新聞:2018年3月7日

下田さんが滞在した一週間をちゃんと形にして残しておきたい、多くの人たちに届けたいという思いから生まれたのが「とさちょうものがたりZINE」でした。「下田昌克、土佐町を描く」と題した01号をスタートとし、現在05号まで製作しています。そして、西村ユウキさんが平石小学校で行ったライブCDを作り、販売も開始しました。この記事をきっかけに高知市内の図書館オーテピアから「とさちょうものがたりZINE」と西村ユウキさんのライブCDを図書館に置きたいと連絡をいただいたのですが、森本さんはそのことをまるで自分の事のように喜んでくれました。

土佐町の風物、笑顔凝縮

【嶺北】土佐郡土佐町の魅力を町内外に発信する町のプロジェクト「とさちょうものがたり」にちなみ、町民らの似顔絵をまとめた冊子と「土佐町のうた」を収録したCDが出来上がった。似顔絵は「絵描き」として活躍する下田昌克さん=東京都、曲はアコースティックギターの弾き語りで知られる西村ユウキさん=横浜市=が手掛けており、アーティストの手で輝きを増した人々の笑顔や町の風物に心が和む。

2人は昨年10月に相次いで来町し、数日間滞在して、人や自然と触れ合いながら作品を制作した。

下田さんの似顔絵を収めた冊子は、プロジェクトの活動報告として不定期発行する予定の第1弾で、タイトルは「とさちょうものがたりZINE」。今回はA4版46ページに37人の笑顔が並び、下田さんの滞在中の様子が伝わる写真と文章も添えた。

CDには、ミュージシャンの西村さんが町内の旧平石小学校で行ったライブ音源を収録した。西村さんが滞在中に作った「土佐町のうた」も入っている。

町地域おこし協力隊で「とさちょうものがたり」編集長を務める写真家の石川拓也さん(43)は「アーティストと町民で作ったもので、町の魅力が伝わると思う」と話している。

冊子は嶺北地域の役場や図書館などのほか、高知市の金光堂書店本店や高知龍馬空港でも配布。CDは1枚千円で、土佐町の青木幹勇記念館などで販売している。

【シルクスクリーンとくるくる市 2018年2月24日】

高知新聞:2018年2月21日

シルクスクリーンでの初イベント告知記事です。版の中から好きなものを選んで自由に印刷ができるようにし、町内外の多くの方に楽しんでいただくことができました。

【とさちょう写真展 2018年6月2日〜30日】

高知新聞:2018年5月27日

とさちょうものがたり編集長である石川の写真展の予告記事です。

高知新聞:2018年6月13日

写真展には「新聞を見て来ました」というお客様が本当にたくさんいらっしゃいました。布に印刷した写真が風に揺れる中、床に腹ばいになってカメラを構える森本さんの姿が今でも心に残っています。

土佐町の人、空気切り取る

【嶺北】土佐郡土佐町土居の青木幹勇記念館で、写真家で町地域おこし協力隊の石川拓也さん(43)による「土佐町写真展」が行われている。町民や景色、その場の雰囲気まで切り取ったような写真を布に印刷。つるされた48作品が風に揺れている。30日まで。

石川さんは世界各地を旅し、雑誌や広告で著名人らの撮影もしてきたが2016年に同町に移住。昨年6月からは町の魅力を発信すするプロジェクト「とさちょうものがたり」を立ち上げ、写真や記事を掲載している。

写真展には、全町民の肖像を撮る「4001プロジェクト」や、町広報誌の表紙に使われた景色などの写真を縦120センチ、横80センチの布に印刷。洗濯物のように上からつり下げ、外からの風で揺れるように展示した。

撮影された筒井政利さん(91)と重子さん(89)夫妻=地蔵寺=は「普段着のままの素顔が写っている」と笑顔。訪れた町民は「当たり前と思っていた町がこんなにすてきだと驚いた」と話していた。

ほかには四季の動画「キネマ土佐町」を上映。町内の障害者就労支援事業所と共に作るロゴ入りポロシャツなども販売している。

【とさちょうものがたり】

高知新聞:2018年5月28日

とさちょうものがたりの取り組み全体を紹介するこの記事は、四国4社の新聞に掲載されました。ウェブサイトから始まったとさちょうものがたりが、多くの人やものごとと出会うなかでシルクスクリーン事業を立ち上げ、障がい者就労支援施設どんぐりのメンバーさんが印刷することでメンバーさんの賃金となる仕組みを作ることができたのは、私たちにとってとても大きなことでした。それは、ウェブサイトと実際の暮らしが結びついた瞬間でもありました。この記事を読み返すと、シルクスクリーンを始めたばかりの頃の初心を思い出します。

【地域を創る 四国を拓く 四社連載企画】

町の魅力を再発見 とさちょうものがたり(土佐町)

「あなたの町はどんな所?」と問われたらなんと答えますか�ー。

豊かな自然、人のぬくもり…。土佐郡土佐町のプロジェクト「とさちょうものがたり」が伝えようとするのは、一言では言い表せない町の魅力だ。それを映像や文章、デザインなどあらゆる手法を用いて、町内外に発信している。

仕掛け人は、まちが2016年に地域おこし協力隊として雇用した写真家の石川拓也さん(43)=千葉県出身。世界を旅し、雑誌や広告の世界で活躍していたが、「自分の見たい世界がここにある」と、人口約4千人の土佐町に移住した。

石川さんは「田舎には何もないと住民は言う。だけど、東京都は違う価値観があり、これからそれが大事になってくる。まず住民に自分の町を再発見してもらいたい」とし、「とさちょうものがたり」を始めた。自身や住民が書いた様々な町の記事をウェブサイトで発信する。

町内の美しい景観を撮影し、ポストカードや動画「キネマ土佐町」として公開。全町民の写真を載せようという「4001プロジェクト」も継続中だ。

住民が寄せた記事も味がある。1950年代生まれの執筆者によるリレーコラム、母が受け継いで来た料理の作り方、古い写真にまつわる人の記憶、好きな本の紹介ーなど、読み進めると土佐町民の暮らしの息遣いが感じ取れる。

活動はウェブサイト上にとどまらない。国内外で活躍する画家や歌手を招いたイベントを開催。町の魅力が彼らを通してロゴや絵、歌などに形を変え、町に残っている。谷川俊太郎さんの絵本の挿絵などを担当した下田昌克さん(50)=東京都=の来町は、新たな事業創出につながった。

下田さんの絵をプリントした服などをイベントで販売したところ好評で事業化することに。今年4月から町内の障がい者就労支援事業所「れいほくの里どんぐり」にプリント業務を委託し、絵と町のロゴが入った衣類の受注生産を始めた。

作業する利用者の反応も上々で、事業所管理者の上田浩子さん(40)は「(利用者の)工賃アップになり、職員以外の人とも関わることができる。協力して事業を大きくしていけたら」と期待を寄せる。

石川さんは「自分たちが面白がって、町の人が喜んでもらえることをやりたい。(町の魅力のような)輪郭のないものは、小さな話を集めると見えてくる」と話す。土佐町の物語を紡いでいくプロジェクト。今後、ストーリーがどう展開していくか、まだ誰も知らない。

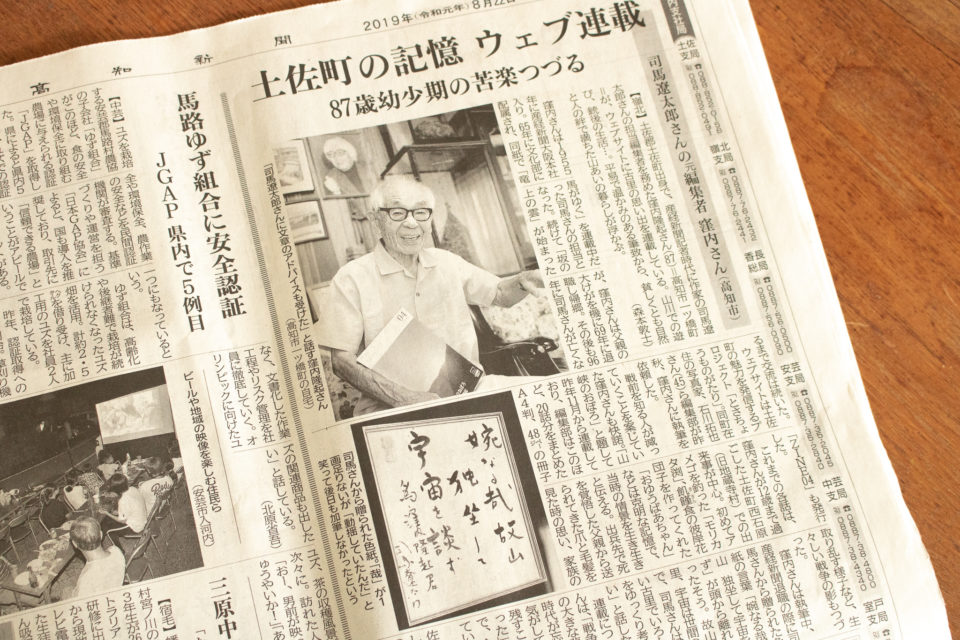

【窪内隆起さんの連載「山峡のおぼろ」がZINE04号に】

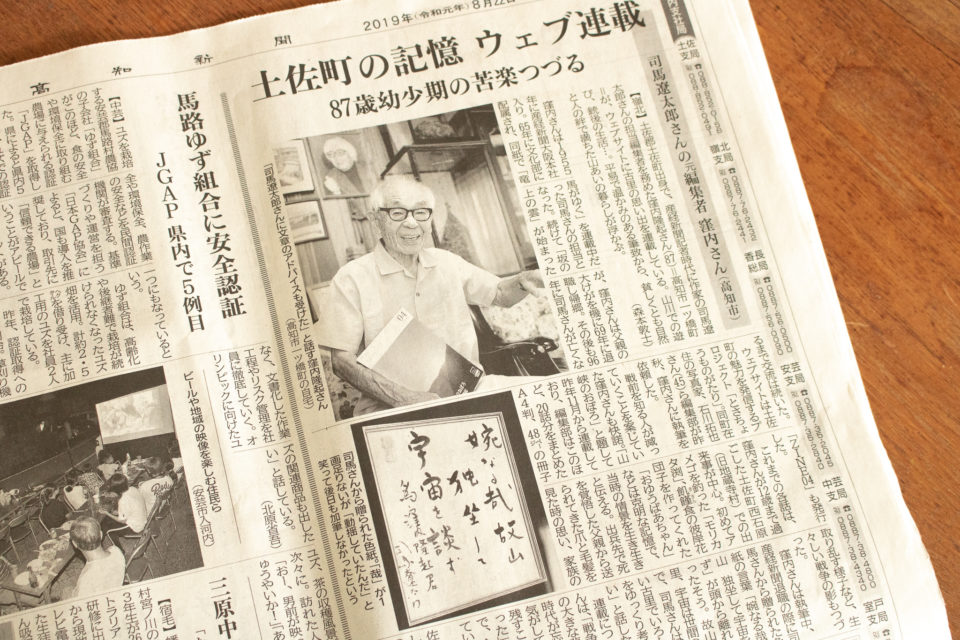

高知新聞:2019年8月22日

とさちょうものがたりで「山峡のおぼろ」と題し、土佐町で過ごした子ども時代の思い出を書いてくださっている窪内隆起さん。この連載が「とさちょうものがたりZINE04」として一冊になりました。そのことについて取材したいと、森本さんはとさちょうものがたり編集部の鳥山と共に窪内さんのご自宅へ伺いました。以前、産経新聞の記者をされていた窪内さんと話が弾み、取材は4時間にも及びました!

土佐町の記憶 ウェブ連載 87歳幼少期の苦楽つづる

司馬遼太郎さんの元編集者 窪内さん(高知市)

【嶺北】土佐郡土佐町出身で、産経新聞記者時代に作家の司馬遼太郎さんの担当編集者を務めた窪内隆起さん(87) = 高知市一ツ橋町= が、ウェブサイトに古里の思い出を連載している。山川での遊び、銃後の生活…。平易で温かみのある筆致から、貧しくとも自然と人の絆で満ちた山あいの暮らしが浮かぶ。

窪内さんは1955年に産経新聞大阪本社入り。65年に文化部に配属され、同紙で「竜馬がゆく」を連載中だった司馬さんの担当となった。続けて「坂の上の雲」が始まったが、窪内さんは父親の大けがを機に69年に退職し帰郷。その後も96年に司馬さんが亡くなるまで交流は続いた。

ウェブサイトは土佐町の魅力を発信するプロジェクト「とさちょうものがたり」。同町在住の写真家、石川拓也さん(45 )ら編集部が昨秋、窪内さんに執筆を依頼した。

戦前を知る人が減っていくことを案じていた窪内さんも快諾。「山峡のおぼろ」と題して昨年11月から連載しており、編集部はこのほど、20話分をまとめたA4版、48ページの冊子「ZINE04」も発行した。

これまでの各話は、窪内さんが12歳まで過ごした土佐町西石原(旧地蔵寺村)での出来事が中心。初めてアメゴを釣った「モリタカ渕」、飢饉食の彼岸花団子を作ってくれた「おゆうばあちゃん」などは克明な記憶で、当時の情景を生き生きと伝える。出兵先で死を覚悟した父親から送られてきた爪と毛髪を見た時の思い、家族の取り乱す様子など、生々しい戦争の影もつづった。

窪内さんは執筆中、産経新聞退職の際に司馬さんから贈られた色紙の言葉「婉なる哉故山 独坐して宇宙を談ず」が頭から離れなかったそう。故山は古里、宇宙は世間の意味で、司馬さんは「美しい古里でいろんなことをゆっくり考えたらいい」と話したという。

連載について窪内さんは、「戦争による日本の大きな悲劇、苦しい時代が忘れられていく気がしていた。文字に残すことが大事だと思った」。全40話の予定で、今後も随時掲載していく。

「ZINE04」は土佐町内などで無料配布しているほか、高知市の金高堂などで1部600円(税別)で販売もしている。

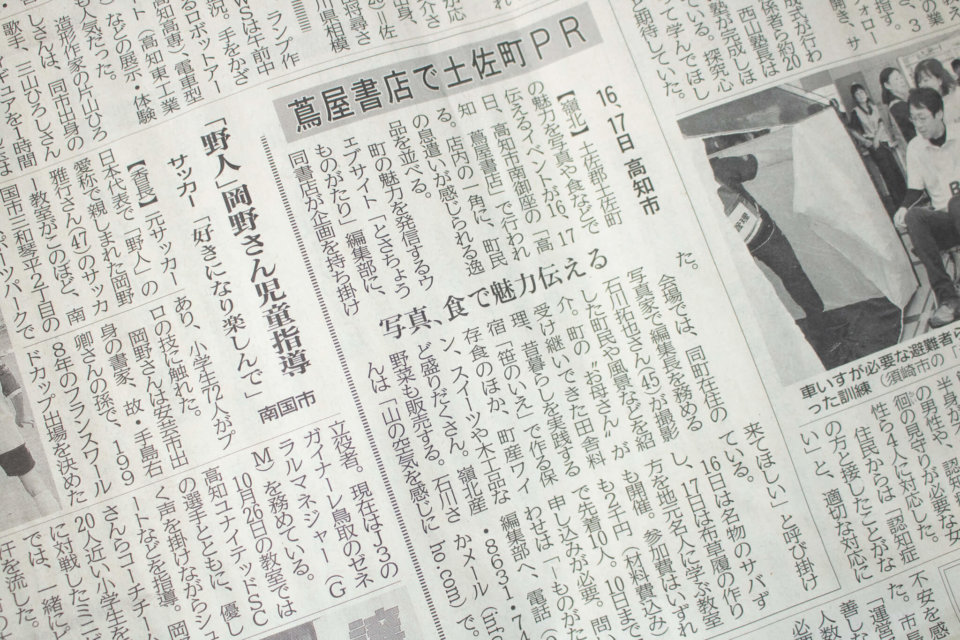

【とさちょうものがたりin高知蔦屋書店 2019年11月16日・17日】

高知蔦屋書店でのイベント告知記事です。この記事が掲載されたその日から、さば寿司と布ぞうり作りのワークショップ申し込みの電話をひっきりなしにいただき、編集部はうれしい悲鳴をあげました!当日もたくさんのお客さまが足を運んでくださり、高知新聞の力を思い知りました。

【土佐町ベンチプロジェクト 2020年1月20日】

嶺北の木を使って、土佐町の職人さんたちにベンチを作ってもらった「土佐町ベンチプロジェクト」。ベンチを保育園へ設置し、その次の日に取材に行った森本さん。そのまた次の日には高知新聞にこのベンチの記事が掲載されました。ベンチを届けると「新聞にでちょったなあ」と声をかけてくれる町の人たち。町内40ヶ所に置かれたベンチに町の人たちが座っている風景を見ると、とてもうれしくなります。

手作りベンチで交流を

土佐町 地元職人が40台製作

【嶺北】ベンチで町を活性化?土佐郡土佐町の大工ら職人が手掛けた木のベンチが町内に増えている。2019年度内に40台を順次、各地区や人の集う場所などに置く予定。設置した町役場は「嶺北産材のベンチを置くことで、人々が交流を図りやすくなれば」と期待している。

同町が参考にしたのは、米フロリダ州セントピーターズバーグで約100年前、緑色のベンチを数千台設置した「グリーンベンチ」の考え方。ベンチがあることで人々が座り、交流が生まれ、その景観が観光名所にまでなったとされる。県の「木の香るまちづくり推進事業」の半額補助を活用し、約170万円で実施した。

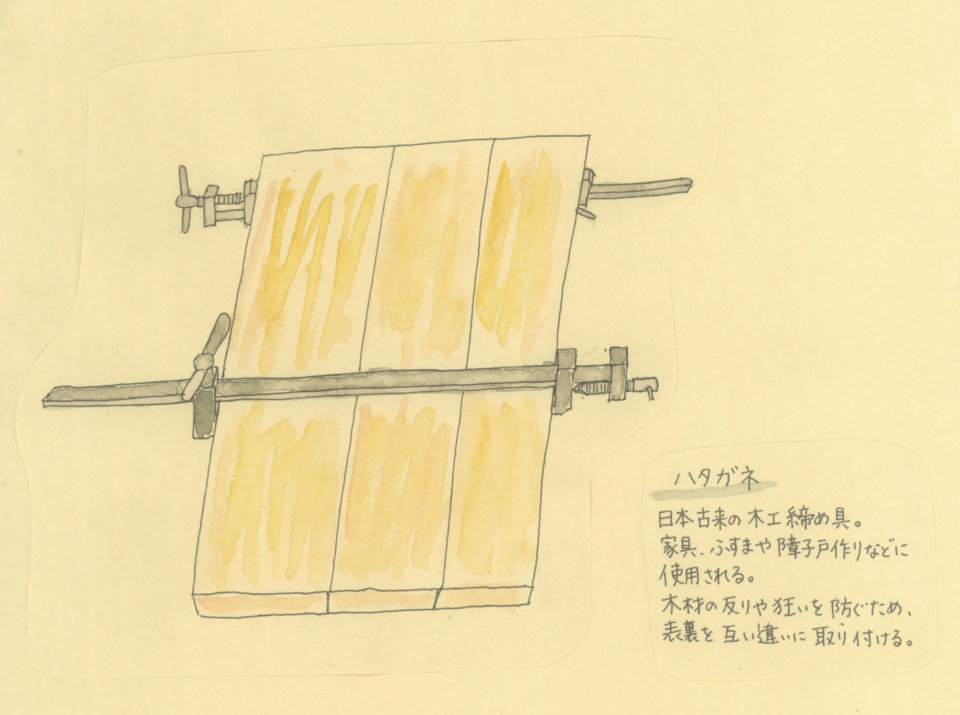

町は嶺北産のスギとヒノキを使ったベンチの製作を町内の職人に依頼した。「作ったベンチが地元で喜んでもらえるのは幸せ」と、ふすま製造業の池添篤さん(52)。町内の大工や建具職人6人とともに、昨年11月、約1週間かけて製作した。

完成したベンチは長さ180センチ、高さ約40センチで、白木から優しい香りが漂う。町は昨年末から同町田井のころろ広場やみつば保育園、土佐町小中学校のほか、各地区で設置を進めている。

森本さんの記事の数々

思い返せば、森本さんはいつもそっと伴走するように、とさちょうものがたりの取り組みに心を寄せ、現場に足を運んでくれました。森本さんが書く記事に対する信頼は揺るぎないものでした。それは私たち編集部だけではなく、嶺北4町村の多くの人たちが感じていたことであったと思います。

編集部にとって、森本さんという人に出会えたことはかけがえのないことでした。その思いはこれからも変わりません。

森本さんは2020年4月から高知新聞本社の報道部へ異動となりました。でもきっと、どこにいようと嶺北へのまなざしは持ち続けてくれていると思います。

森本さん、本当にありがとうございました。いつでも遊びに来てくださいね。待っています!