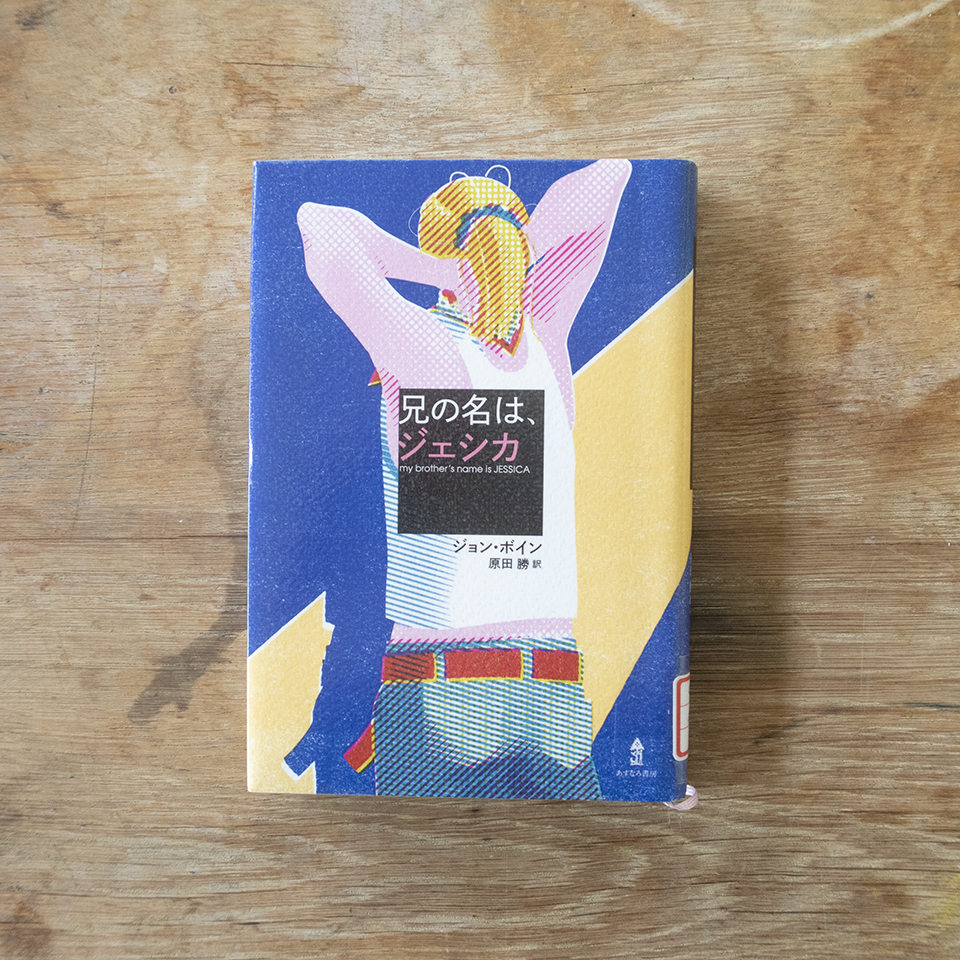

「兄の名は、ジェシカ」 ジョン・ボイン著 原田勝訳 あすなろ書房

ある人の性的指向や性自認が大多数を占める人びとと同じでない場合、その人は差別や虐待の対象とみなされることがよくあります。まだまだ、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の人びとの権利が守られているとは言い難いですが、理解を促す素晴らしい文学が書かれています。今日紹介する物語もそんな作品の一つです。

大好きな自慢の兄ジェイソンが、トランスジェンダーだと告白した。弟のサムはどう受け止めてよいかわからないし、それは両親や周囲も同じこと。サムの目線から語られる告白以降の状況は、なかなか厳しい。

リベラルな政治家である母とその秘書である父は、LGBTやその他もろもろのマイノリティな存在を差別することは愚かしいことだと公言している。しかし、それが自分の息子のことになると、冷静に受け入れ偏見なく対応することは難しい。

その葛藤がリアルに表現されており、読み手にはストレスとなる部分もあるが、そこを逃げずに描いたことで深見のある作品となっている。特に、息子に付き添ってカウンセリングに臨んだ母親の「…私たちがどう思っているかは別にして、この件に関わっていたいのです。関わっていなくてはならないんです」という言葉は印象深い。

今はまだトランスジェンダーだと表明することには勇気が必要ですが、勇気など必要としない日をつくる責任は当事者だけでなく私たちも担っていることが伝わってくる物語です。