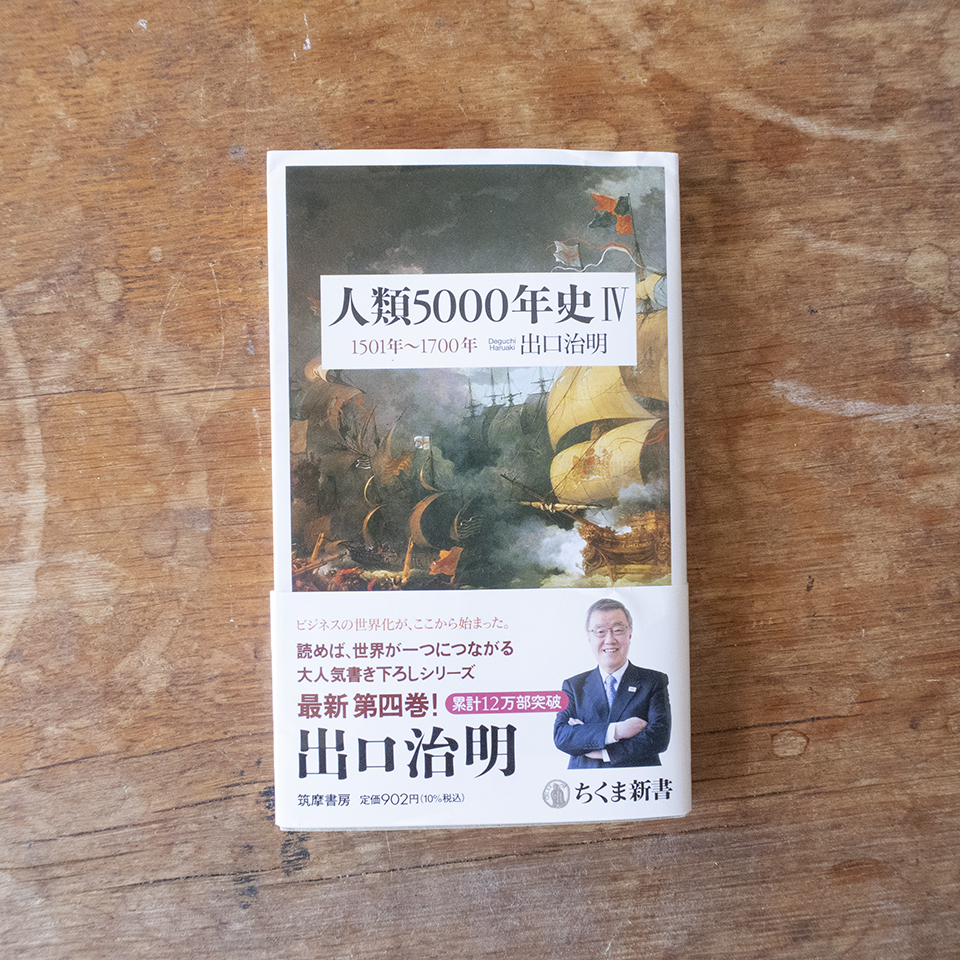

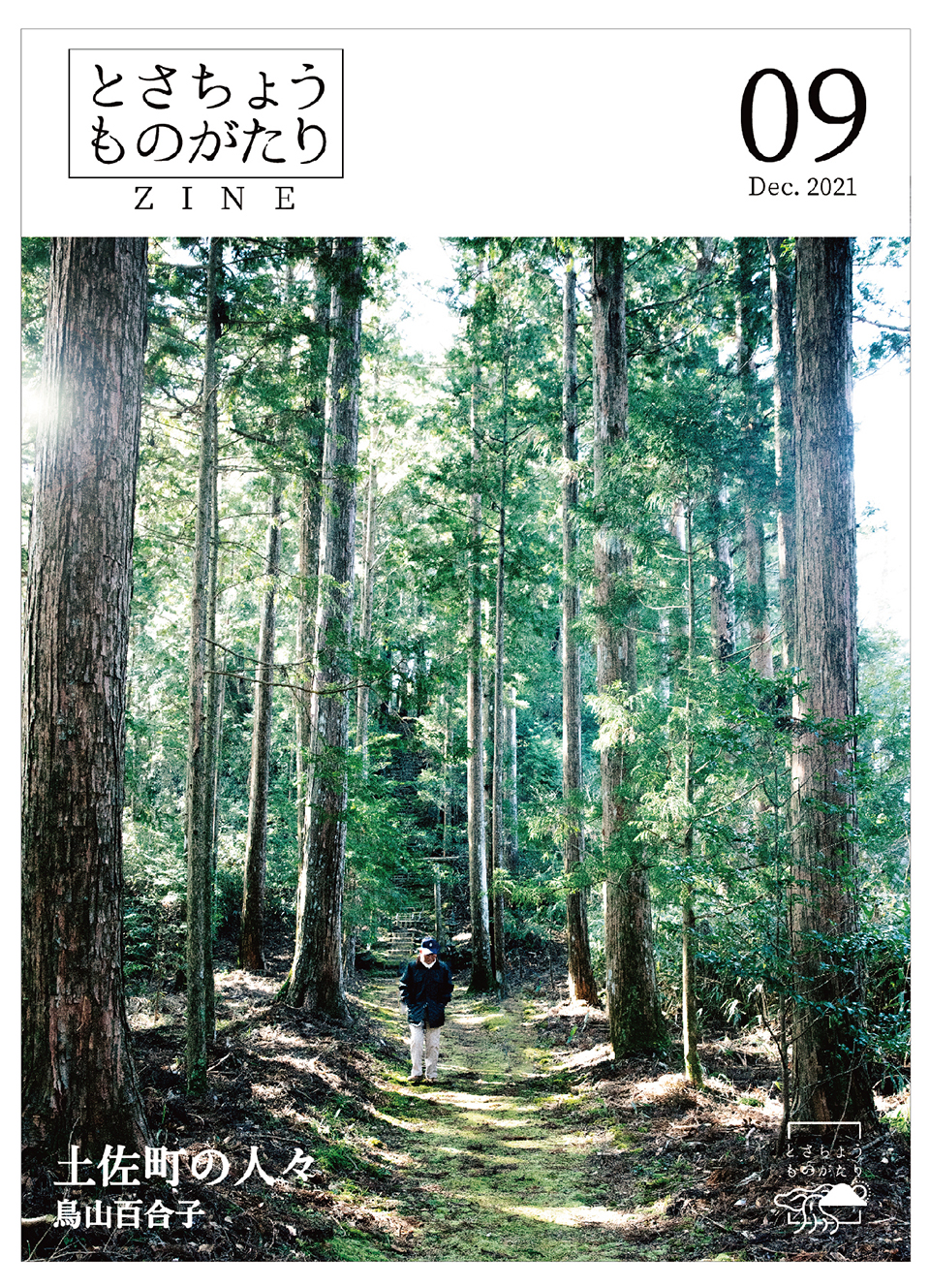

以下の文章は、2021年12月20日に発行したとさちょうものがたりZINE09「土佐町の人々」の巻末に、あとがきとして掲載したものです。

「歴史を作る人々」 文:石川拓也

歴史にも残らねえで死んでったりっぱな人 間がゴマンといるんだ!!!そんな人間を土台にした歴史に残る奴など許せねえ 「陽だまりの樹」 手塚治虫

「自分がやりたくてやっている。」

今回、鳥山百合子が描いた5 組の「土佐町の人々」は、言葉は違えど、こういった意味のことを揃って口にした。 「私が楽しくてやっているの」「わしがそうしたいから」「まずは自分がそうしたいと思っている」などなど。 まずは自分がそうしたい。そこがスタートで あり同時にゴールなのかもしれない。

しかし ここに登場する5組の先達は、それぞれがしている活動を、どれほど周りの人々が喜んで いるか、必要としているかということも同時に知っている。 むしろ「周りの人々の喜ぶ顔が見たくてやっ ている」と言い換えてもいいかもしれない。多くの人の喜びが即ち自分の喜びでもあって、 その二つは対立することも矛盾することもなく、一人の人間の中で仲良く同居しているように見える。

硬い言葉でわかったようなことを言わせてもらえるなら、そこには「個」と「公」 が混じり合って≒(ニアリーイコール)で結ば れているような心の形があるようにも思える。

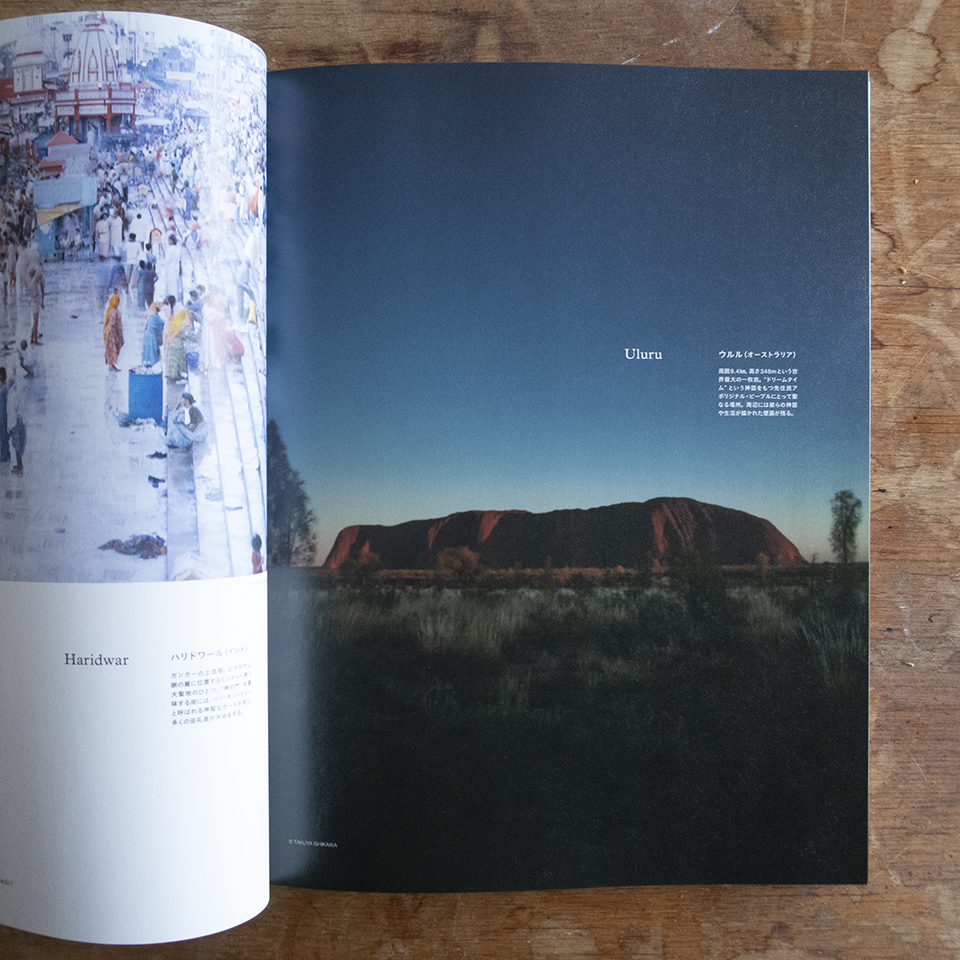

木を植える人

20年以上もの間、稲叢山の麓に植樹を続け てきた谷種子さん。取材・撮影させていただ いたのは2021 年4月の桜が満開を迎えている 時期だった。その頃、種子さんは若干体調を崩し気味だったのだが、私は桜が咲き誇る前で立つ種子さんをどうしても撮影したくて、 無理を承知で同行をお願いした。種子さんは病院に通う予定を変更して、一緒に稲叢山まで行く時間を作ってくれた。稲叢山の樹々の間を共に歩きながら、これまでに植えた樹々への想いを話すその姿を見ながら、種子さんが山と樹々に対して注いできた愛情の大きさを、私たちは知ることになる。

私たちがその場にいて撮影をする間にも、何台もの車がやって来ては停車し、家族連れや カップルなどが桜を見物し写真を撮っていく。 おそらく町の住民だけでもない不特定多数の人々が、顔を綻ばせながら満開の桜を楽しんでいる姿も同時に知ることになった。

地図の記憶

戦争に従軍し負傷した経験を持つ筒井政利さんは、ご自身の体験を次世代に伝えようとしている。地蔵寺のご自宅に伺ってお話を伺った際には、様々な資料やアルバムを用意していただいていた。本誌記事内にも引用している資料は、政利さんが長い時間をかけて丁寧に保存しているものだ。

ご自身が搭乗した戦艦の写真や、負傷後の療養中の写真など、その資料があって初めて感覚として伝わるものになることは間違いない。ご自身にとって辛い体験であったことは議論の余地のないところだが、それを長い時間をかけ繰り返し説き続け、テレビやゲームなどで観るものとは違う「本物の戦争」とはどういうものか、ということを若い世代に手渡そうとしている。

40年目の扉

長野静代さんは、地蔵寺地区の地元のお店である「長野商店」を40年以上営まれている。「ながのみせ」と地元の人々から呼ばれ愛され続 ける理由は、静代さんが手作りするお惣菜の美味しさによるのはもちろんだが、静代さんの顔を見に店に寄ることが日常の中に組み込まれているのだ、とも当の地元のお客さんたちは言う。

40年ということは、「ながのみせ」 の味を食卓で味わいながら育った人々が幾世代にも渡って、特に地蔵寺周辺では存在するということで、その証拠に、地元育ちの方々の多くは、「ながのみせ」のことを話す際には、近しい親族のことを話すような親しみを表情に出す(と個人的には思っている)。

高峯神社の守り人

「高峯神社の守り人」である筒井賀恒さんとは、 何度か一緒に神社の参道を歩いていただいた。 登山道のように急峻な参道を歩き本堂まで辿り着くまでの会話の中で、「ここに来る人が困らないように」とか「放置しておくとみんなが残念に思うだろうから」といった言葉をいくつも耳にすることになり、賀恒さんが高峯神社の隅々にまで心を配っていること、そしてそこを訪れる人々(不特定多数というよりは、具体的な顔を思いながら話しているように思えた)に対する思いやりを知ることができた。

神社を訪れ、その広い敷地のあちこちを手入れすることは賀恒さんの日常的な行為になっているようだ。

この山に暮らす

和田佐登美さんと芙美子さんのご夫婦は、自身の山の暮らし方を伝えようとしてくれた。 不便も多い(ように見える)山の生活の中で、 自然の掌の中で生きるようなお二人の生活は、言葉には変換できない何かを私たちにたくさん教えてくれたように思う。その「言葉には 変換できない何か」を言葉に変換しようとした試みが今号においての挑戦であるという言 い方もできる。

本文中でも触れられている事柄だが、私たちが辞する際に、「町のことをよろしくお願いします」と言って深々とお辞儀した佐登美さん の姿は現在でもありありと目に浮かぶ。それは本当に心のこもった、誠心誠意の低頭だっ た。

町のことを想う佐登美さんのその行動の底にはどのような心の形があったのだろう。 佐登美さんご本人に尋ねることはもう永遠に 叶わなくなってしまったが、頭を下げる姿の、 その記憶はそれからずっと「とさちょうものがたり」の通奏低音として奏でられている。

今回ここに取り上げさせて頂いた5 組の方々。 各々は表面上は全く違った活動をされているが、目には見えない深い階層で、非常に近い共通点があるように私には感じられていた。 それは一体何なのか?という疑問が、今号を編むにあたっての裏テーマとして、私の脳裏に常に明滅していたのだが、では明確な解答 が見つかったかというといささか心許ない。

それは冒頭に挙げたような公と個のバランス の在り様という辺りに深く関係するものであることは間違いないが、「これが答えだ」というように断言できることはあまりに少ない。

しかしひとつだけ確信を持って言えることが あるとすれば、「歴史」や「町」や「世の中」 というものは、ほとんど全てがこういった小さな個人と呼ぶような人々の手によって作られているということだろう。今号に登場する5 組のような方々の、人知れず行われる日々の積み重ねの集積が、町を作り、国を作り世の中を、歴史を作ってきたのだと思う。

ニュー スにもならないし教科書にも載らないその事実を、少しでも私たち自身の手で記録し伝えたい。ほんのちょっとでも、読者の心に何かが残ったと思えればうれしいと思う。