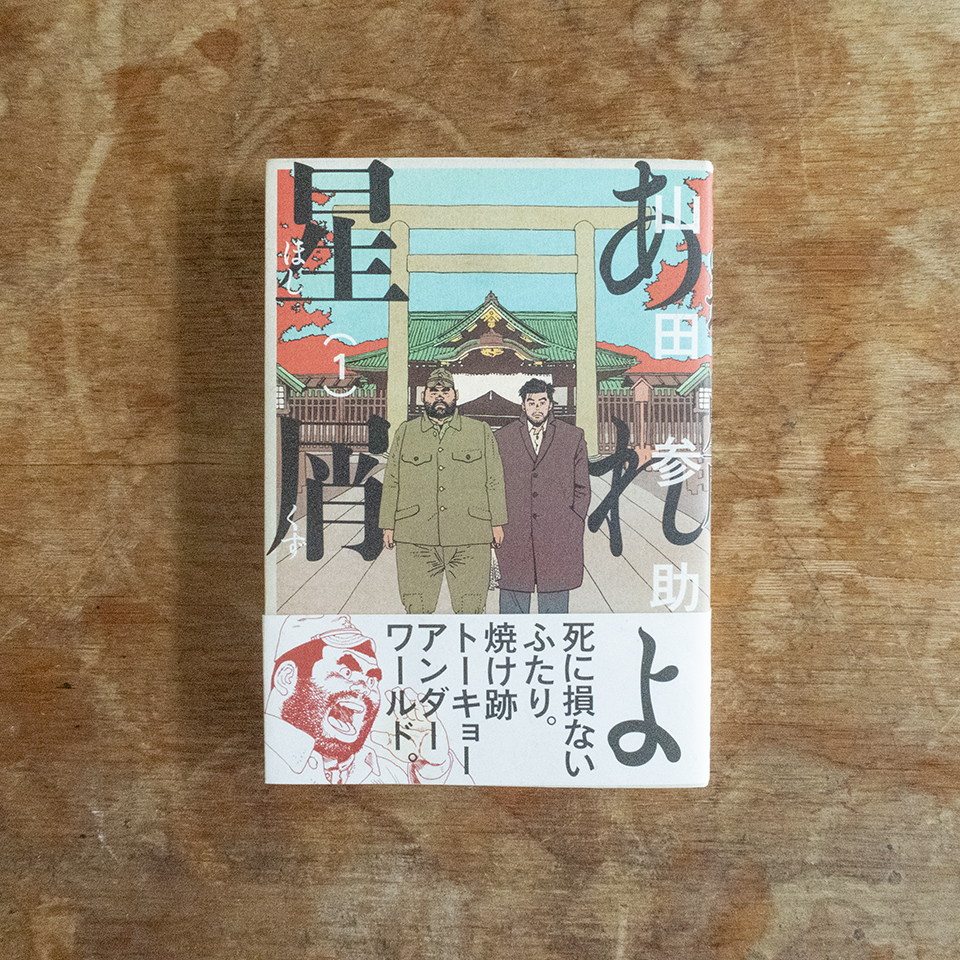

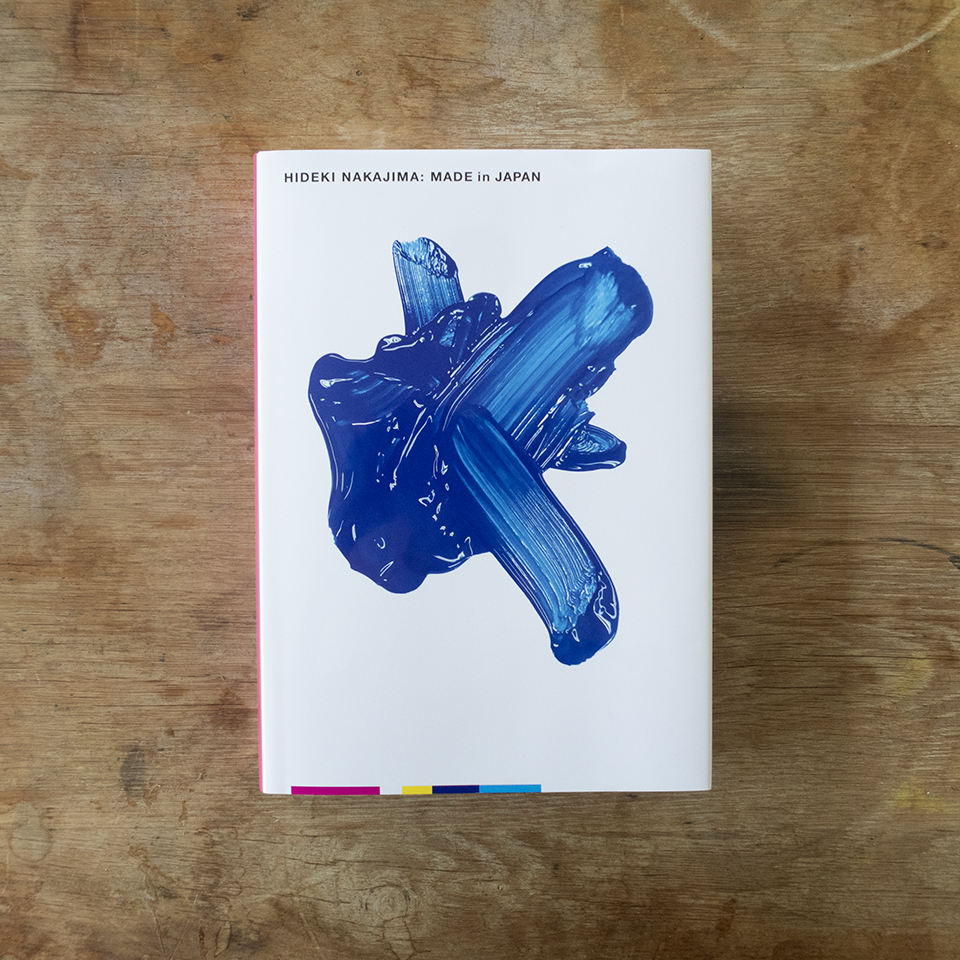

「HIDEKI NAKAJIMA: MADE in JAPAN」 著:中島英樹

中島英樹さんは、日本を代表するグラフィックデザイナー。映画雑誌「CUT」のデザインを長年されている方です。

僕も駆け出し若手カメラマン時代にとてもお世話になりました。写真に対する目線が怖ろしいほど鋭く深く、甘っちょろいごまかしがあれば即見破られてしまいそうな、会うたびにそんな緊張感を感じていたことを記憶しています。

もうちょっと平たく言えば、写真家から見た「怖い先輩」です。その怖さは、すぐ怒るからとか言葉がキツイからといった類の怖さとはちょっと違っていて、「本質的な部分を見抜かれる怖さ」であったと思います。

怖い先輩であったものの、こうして時間が経って思い返すに、自分を写真家として育ててくれたのはそういった「怖い先輩たち」なんだよなぁと思います。

その時は厳しいことを言われ凹んで帰ってくるわけですが、その経験が最も自分を育ててくれたことでもあるという実感があります。

その中島英樹が作った自身のデザインを集めたデザイン集。これ以上ないぐらいにキレキレです。