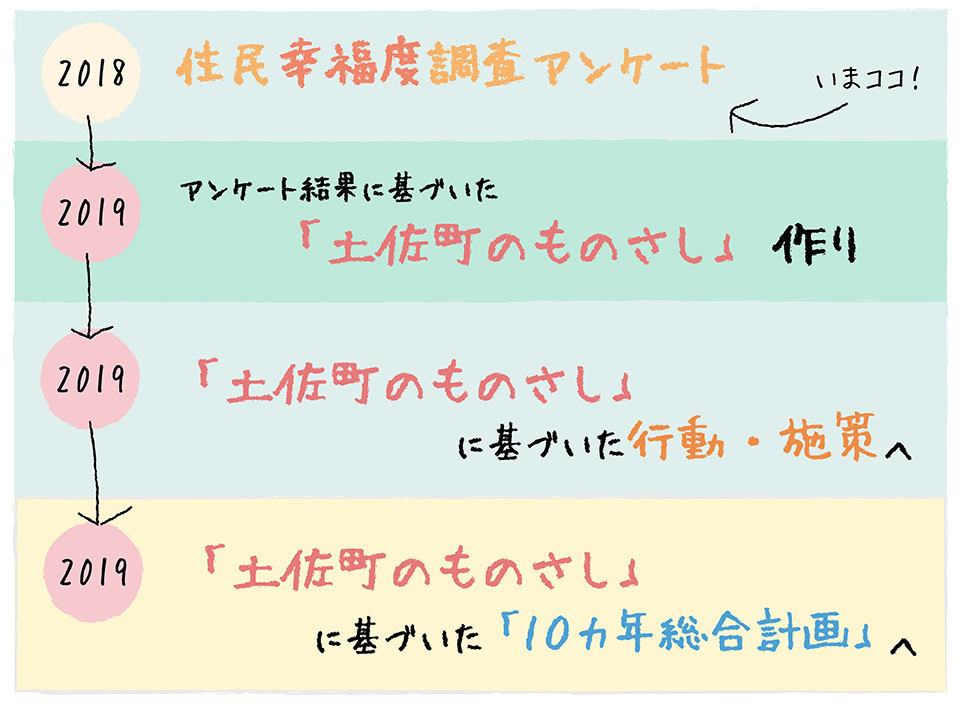

幸福度による町政を進めていく土佐町の幸福度調査アンケート、現在は骨格がほぼできあがった段階です。

これから役場の職員によるさらなる検討、そしてその後に町の住民の方々による検討会と進んでいきます。

幸福度とひと言で言ってみても、それはとても曖昧で主観的なもの。

「幸せの国」「幸せの町」と言葉で言うのは簡単なことですが、どうしてもイメージ先行の言葉の上すべり感は否めない。

それを町政の中心に据えるには、「幸福度」という言葉がとても主観的で抽象的だからこそ、かっちり現実的な考え方や行動に結びついている必要があると思います。

言ってるだけやとあかんよね。

どんな仕事にも言えることだと思いますが、特に幸福度・GNHという価値観の転換については特にそう思います。

題材自体が、ふと油断すると机の上の頭でっかちな議論になりがちなものなので、ふと気がつくと集まった人の多くが頭でっかち星人になっているという事態も多々あります。

頭からモノを言うのではなく、体から出る言葉を大切にして進めていく必要があると思うのです。

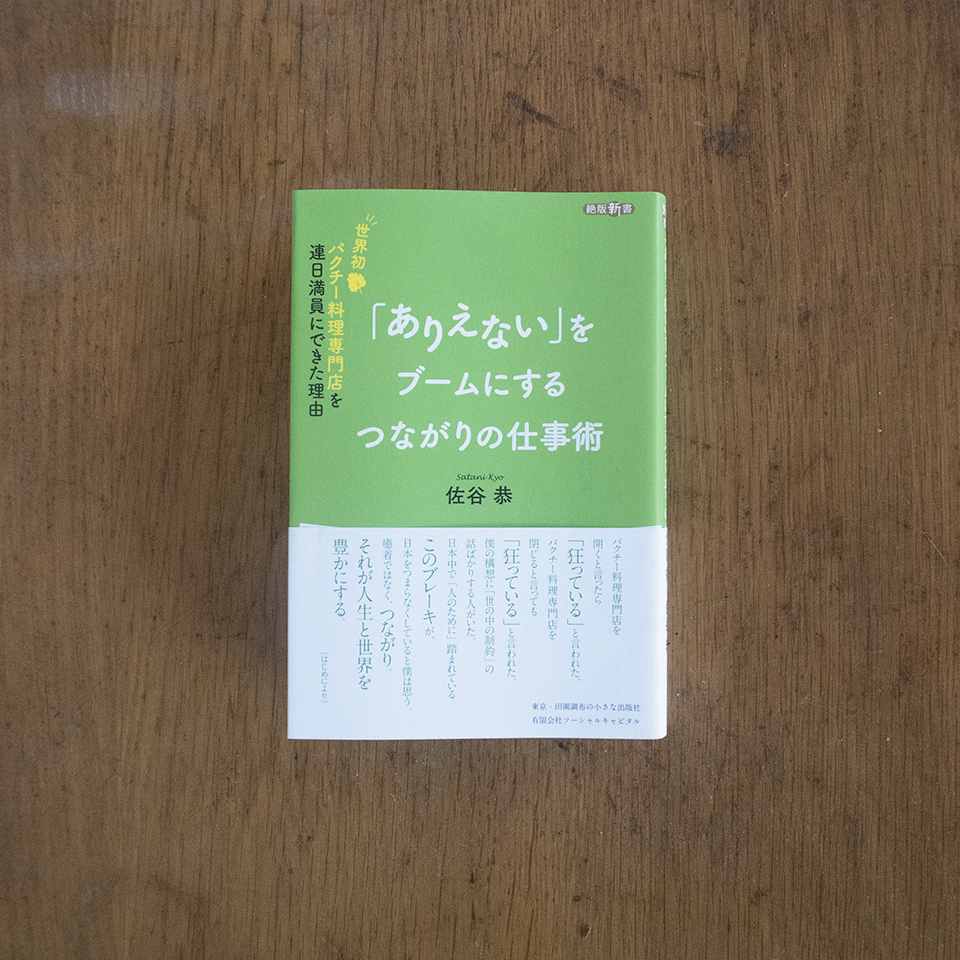

今回の記事では、幸福度調査アンケートをする意味について、もう一度しつこく書いてみたいと思います。

これは役場職員がアンケートの内容を練っていく過程で、ひとつづつ理解して獲得した「意味」でもあります。

土佐町の住人が、土佐町の暮らしや環境、文化の価値を知る。

ある町の良さや価値は、ヨソモノの方が客観的に評価できるのではないか、とよく言われます。

土佐町で生まれ育った方々が、土佐町にすでにあるモノやコトや環境を、「そうであるのが当たり前」と受け止めていることはないでしょうか?

例えば土佐町の多くの人が持っている周囲の人々との強いつながり。大きな家族、と言ってもいいかもしれないぐらい強いコミュニティやご近所付き合いは、日本のどこにでもあるものではないと思います。

そのつながりが逆にしんどいことももちろんあると思いますが、それもわかった上で、その価値をいちどみんなでちゃんと議論して、それから町の方向を決めませんか?という提案がこのアンケートでもあるのです。

なぜなら、このようなコミュニティの強さは、一度壊れたらもう元には戻らないのですから。

なにかを変えるにしろ変えない努力をするにせよ、その価値をいちどみんなで共有してからにしませんか?

土佐町が大事にしたいことを内外に宣言する

その上で、土佐町が大事にしていきたいこと、これからも守っていきたいこと、逆にどんどん変えていきたいことなどなどを明確に宣言する。

この辺りは、具体的な施策というよりはもう少し抽象的な言葉になるはずです。

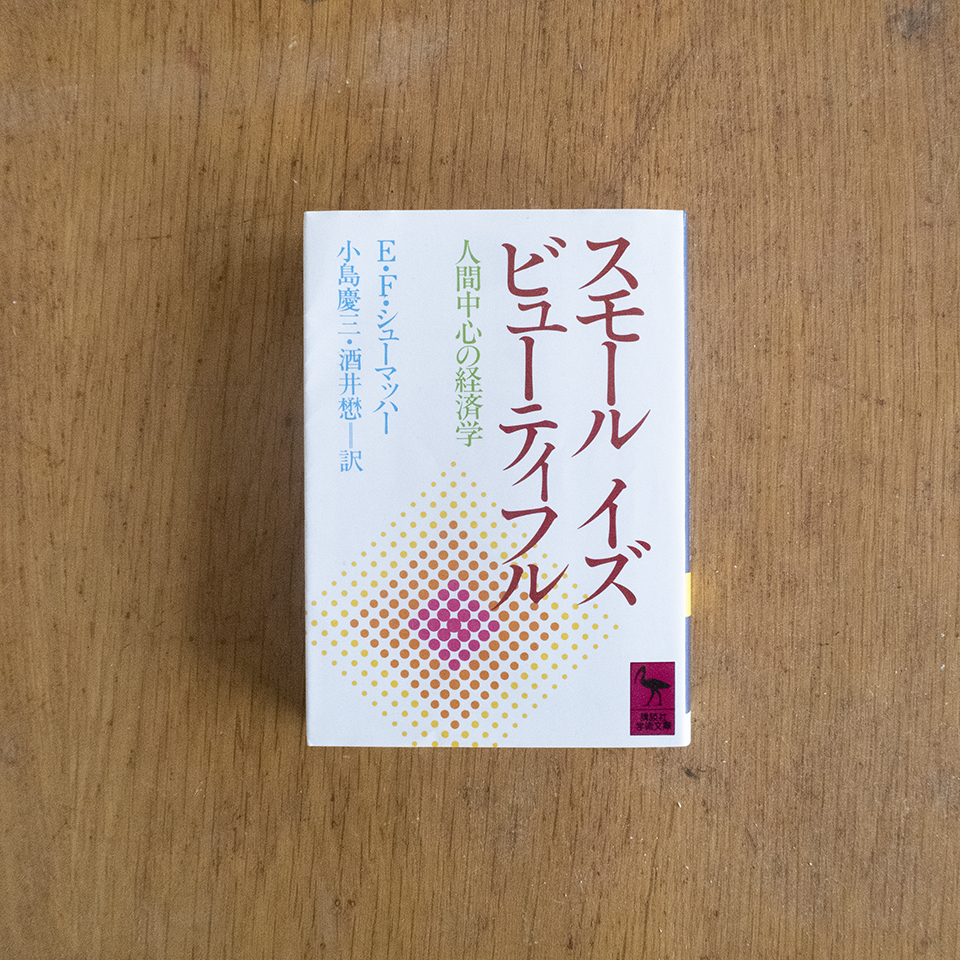

大事なことは、経済(=お金)はそのうちの一部であって、決して全てではないということ。

何よりも上位にある目的は「町の住民がより幸せになること」であって、経済はそのための手段であるということ。

人が生きていく上でお金が大事なのは当たり前ですが、大きな経済のために不幸を生み出すようなことはあってはならないということ。

土佐町の向かうべき方向を明確にする

土佐町の人々はどこからどのような道を歩んできてこの現在にいるのか? それを踏まえ、共有したうえで、これから行く方向を考える。

いくら良いエンジンを積んだ車に乗っていたとしても、進む方向が定まっていないとどこにも到着しないですよね。

「土佐町は今後こういう方向に進みたいんだ」という理解を共有してはじめて「そのためには現実的にこういうことをするんだ」という具体的な議論ができるんじゃないかと思います。

現実的な施策や行動に反映する

ここまで辿り着くまでにけっこう長くなってしまいました。書けば書くほどどんどん理屈っぽくなって頭でっかちになっていくようでイヤですよね。ぼくも頭でっかち星人になるのはイヤなんです。

何度も書きますが、幸福度やGNHは言葉で言うことはカンタンなんです。

ただ、言っているだけでは本当に意味がない。言っているだけなら、最初から言わない方がいいんでないの?って思うくらいです。

というわけで、この「現実的な施策や行動に反映する」という段階がもっともキモの部分。個人的にはそう思っています。

「反映する」というよりかは、本当は発想の大元や評価基準を幸福度にシフトしていく、という方が合っているかもしれません。

果たしてこの仕事が土佐町の住人の幸せに繋がっているのか?そういう視点で役場の様々な事業を一度見つめ直してみる。

何かが原因でうまく繋がっていないなら、現実的なやり方を変えて繋げなおすということが必要なんじゃないかなと思います。

「←いまココ!」の土佐町では、住民幸福度調査アンケートが完成間近です!

ところでワタクシ、現在ブータンのパロという町にいてこの原稿を書いています。

国民総幸福度(GNH)の産みの親であるブータンの、現実的な国民総幸福度への取り組みを学びに、京都大学の研究チームに混ぜてもらっています。

次回からのこの連載(ネット回線の都合上、帰国後になる可能性が大きいですが‥)はブータンからのレポートをお送りします!