おんちゃん

【名詞】おじさん

例:いろんなおんちゃんがおるねえ

意味:いろんなおじさんがいるねえ

著者名

記事タイトル

掲載開始日

高知県内8つの障がい者支援施設の皆さんと制作した「CALENDAR Calendar 2024」、販売を終了しました。

今回はクラウドファンディングにも挑戦しました。協賛してくださった皆さま、購入してくださった皆さま、販売してくださった店舗の皆さま、本当にありがとうございました!

「カレンダー2024」の販売数は、前年度を大きく上回り、最終的に675部となりました。制作や販売してくれた各施設や書店、店舗の販売協力や購入してくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございました!

「CALENDAR Calendar 2024」は、高知県内の8つ施設の皆さんが制作したカレンダー。一緒に作って一緒に販売しようという取り組みです。

参加施設は

・やまびこ倶楽部(土佐町)

・りんどう(本山町)

・ファースト(大豊町)

・白ゆり(香美市)

・高知県立山田特別支援学校(香美市)

・サポートぴあ(高知市)

・竹ぼうきの会(梼原町)

・四万十工房,ごり工房(四万十市)です。

の皆さん。

CALENDAR Calendar 2024 P3

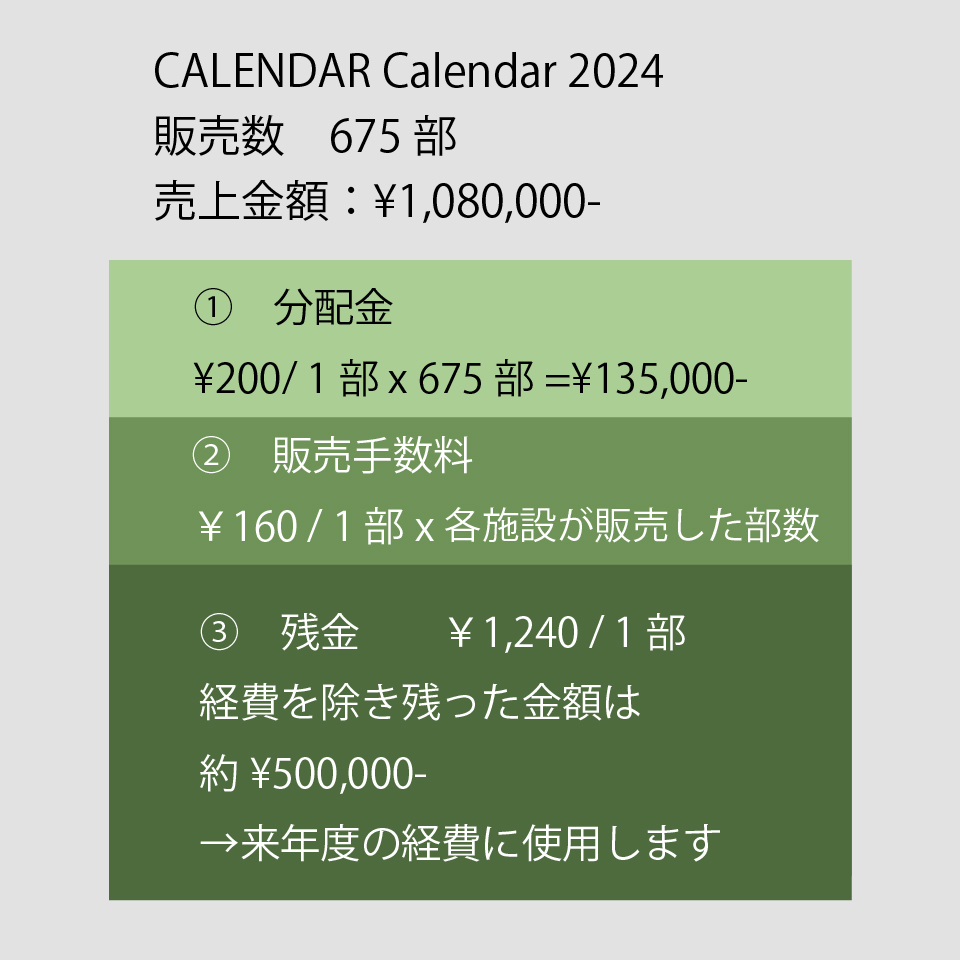

カレンダー販売価格1,600円のうち200円は分配金(①)となっています。

675部分の分配金は、

○200円×675部=135,000円

この「135,000円」は参加してくれた施設(相談の上、高知県立山田特別支援学校とやまびこ倶楽部は除く)で割り、「22,500円」が各施設に支払われました。

また、各施設は制作だけではなく販売も担当し、一部販売するごとに、販売手数料としてその施設にカレンダー販売価格の10%が支払われる仕組みです。

制作4年目にして初めてのフルカラー印刷。参加してくれた施設の皆さんや販売先の方たち、お客さまたちから、「カラフルでいいですね!」という声をたくさんいただきました。

制作した原稿は元々カラフルなので、それを生かしたかたちです。「今日はどんな数字かな?って、毎日楽しみです」とか、「見ていて楽しくなりますね」など、うれしい感想がいくつも届いて嬉しい限りです。

書店や店舗の担当者の方が「リピーターさんが確実に増えてます」とか「“あのカレンダーありますか?”と足を運んでくれるお客様もいますよ」など教えてくれました。本当にありがたいです。

カレンダー制作が終わったそばから、参加してくれた施設の皆さんが「また来年もやりましょう!」と言ってくださっています。施設の皆さんも楽しみに参加してくれていることがとても嬉しいです。

運営していく上で、「三方よし(作り手よし、売り手よし、買い手よし)」が実現する形を作ることが重要だと考えています。さらに「世間よし」「未来よし」の二方も加え、「五方よし」が理想です。

障がいのある人がやりがいと喜びを持って働き、正当な工賃を得ること。嘘がなく真っ当であること。作り手、売り手が自分の仕事の意味を自覚でき、やりがいを持てること。仕事に対する正当な賃金を手にできること。買い手が買う意味を見出せる商品を作ること。継続性のある事業であること。五方すべてが喜ぶような形がさらに実現できるよう、取り組んでいきたいと思います。

先日、カレンダー制作に参加してくれた施設に、675部分の分配金と各施設が販売した部数分の販売手数料をお支払いしました。

文字や数字を描いてくれた「ファースト(大豊町)」「りんどう(本山町)」「サポートぴあ(高知市)」「障害者支援施設白ゆり(香美市)」「竹ぼうきの会(梼原町)」「四万十工房,ごり工房(四万十市)」(相談の上、高知県立山田特別支援学校と土佐町社協は除く)へ、以下のような形でお支払いをしました。

・カレンダー販売数 675部

売上金額:¥1,080,000-

【分配金①について】

¥22,500-を各施設にお支払いしました。(高知県立山田特別支援学校とやまびこ倶楽部は除く)

¥200(分配金)×675部=¥135,000-

¥135,000-÷6施設=¥22,500-

【販売手数料②について】

施設が販売したカレンダーは、合計316部。

「販売部数×¥160」を各施設にお支払いしました。(高知県立山田特別支援学校とやまびこ倶楽部は除く)

*①②とは別に、原稿料として¥10,000-を各施設にお支払いしています。(高知県立山田特別支援学校は除く)

【③について】

経費【印刷費・原稿料・材料費・送料・クラウドファンディング手数料・販売手数料・分配金(①)・手数料(②)】を除き、残った金額は、約¥500,000-→来年度の経費に使用します

購入してくださった皆さん、販売をしてくださった店舗の皆さん、購入してくれた皆さん、本当にありがとうございました!

毎日目にするカレンダー。今日はどんな日かな?と楽しみにしていただけたら、とても嬉しいです。

また来年のカレンダーもどうぞお楽しみに!

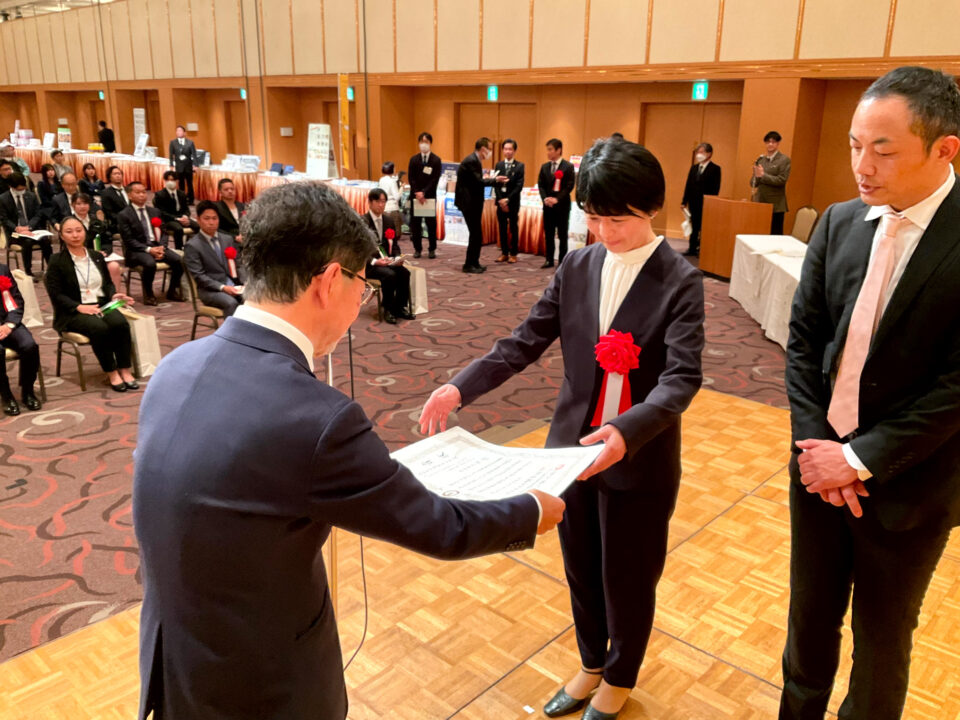

2023年12月、とさちょうものがたり編集部(合同会社風)は「高知県地場産業大賞」の「地場産業奨励賞」を受賞しました。高知県地場産業大賞は「高知県内で作り出された優れた地場産品や技術、地場産業振興に貢献のあった活動」に与えられる賞で、1986年から高知県産業振興センターが開催しているものです。

2024年2月13日、高知市にある「ザ クラウンパレス新阪急高知」で表彰式が行われました。受賞した企業や高校生の皆さんが一堂集まり、浜田省司高知県知事より、賞状とトロフィーをいただきました。

ありがとうございます!

会場には受賞した企業や団体のブースが設けられ、受賞した商品や活動を紹介しました。

編集部は「地場産業振興に貢献のあった活動」の分野で受賞。地域社会と深く関わりながら、障がいのある方とのものづくりに取り組み、雇用の場や活躍できる場を創出している点が評価されました。

会場に並んだ各ブースも見せていただき、受賞した企業や団体の方とお話しできたこともとても貴重なことでした。

受賞者の皆さんは、熱気に満ち溢れていました。高知県には志を持って日々行動している人たちがたくさんいることを再認識でき、とても良い刺激を受けました。

最初から最後まで親身になって対応してくださった高知県産業振興センターの皆さま、本当にありがとうございました!

いただいた賞に恥じぬよう、今後も精進していきたいと思います。

↓今年の受賞者一覧はこちらでご覧いただけます。

先日、高知市にある高知県産業振興センター(通称 ぢばさんセンター)へ伺いました。

入り口には、昨年12月に発表された「高知県地場産業大賞」の受賞商品と活動内容が展示されていました。

「高知県地場産業大賞」の「地場産業奨励賞」を受賞した、とさちょうものがたり編集部。どこに展示されているかな?と探すと…、あったあった、ありました!

棚の右下をご覧ください!

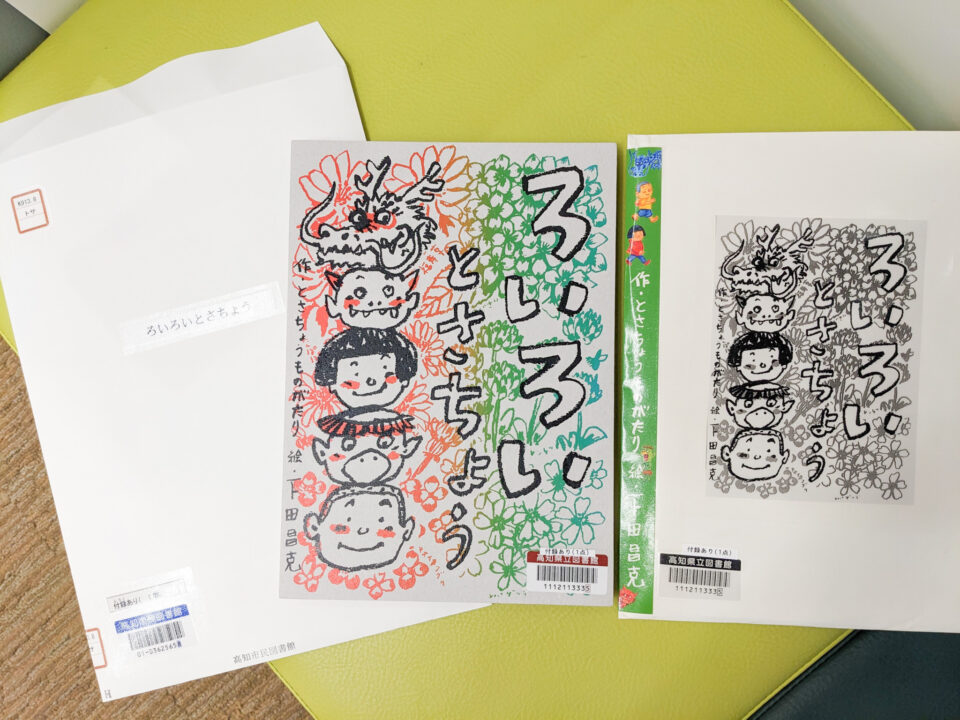

制作している「とさちょうものがたりZINE」や土佐町の絵本「ろいろいとさちょう」、県内8ヶ所の障がい者支援施設の皆さんと制作したカレンダーやシルクスクリーン印刷で制作したTシャツなどが展示されています。

書類審査後のプレゼンテーションでは、『「とさちょうものがたり」を起点に〜地域と共に地域を耕す〜』と題し、日々の活動や仕事を紹介しました。受賞理由としては、地域社会と深く関わり、障がいのある方とのものづくりに取り組み、雇用の場や活躍できる場を創出している点が評価されたようです。

「地場産業大賞」をはじめ、「産業振興計画賞」「地場産業賞」「地場産業奨励賞」を受賞した企業や団体の商品や活動も展示されています。とても興味深い!2月に表彰式があるので、企業や団体の皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

新たに人と場と繋がることで活動が広がり、何倍にも意味を成していくような気がします。

この賞を受賞できたのは、私たち編集部の取り組みに心を寄せてくれる人や大切に思ってくれている人がいるからです。本当にありがとうございます。あの人も、この人も。幾人もの人たちの顔が浮かぶことが、私たちの財産です。

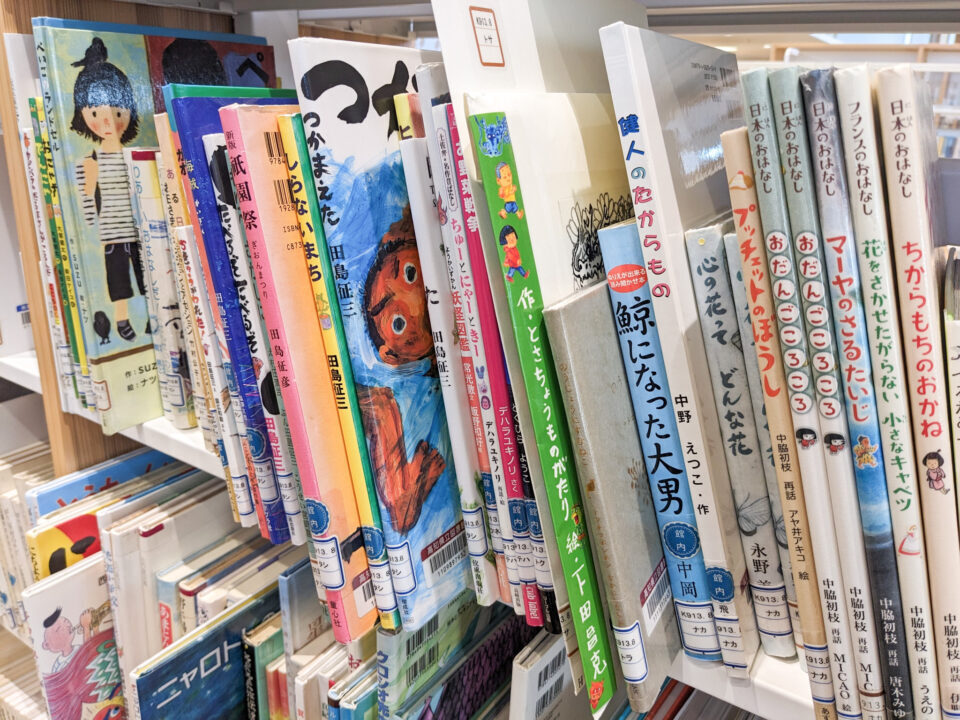

四国内で一番大きな図書館「オーテピア」。高知市追手筋にあり、高知市民図書館と高知県立図書館により共同運営されています。プラネタリウムや声と点字の図書館も併設された、とても立派な図書館です。もし近くに住んでいたら毎日通いたい!

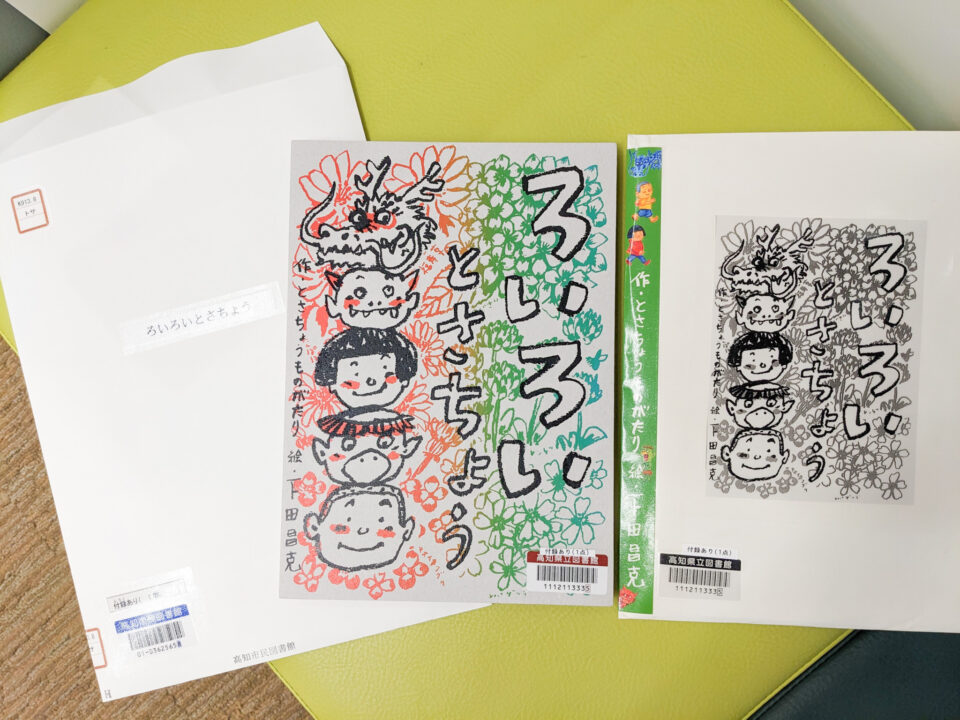

そのオーテピアで、土佐町の絵本「ろいろい」が貸出できるようになっています。

場所は3階、高知資料コーナー。西村繁男さん、田島征三さん、中脇初枝さん…。高知にゆかりある作家さんの絵本が並んでいます。こちらに加えていただいて、とても光栄です!

こちら、貸し出されている「ろいろい とさちょう」です。写真右が絵本が入っている袋。この袋に絵本本体が入っていて、本棚に並べられています。

この「ろいろい とさちょう」。「オーテピアに寄贈したい」と自ら本屋さんで購入したものを寄贈してくれた方がいたそうです。オーテピアの職員さんが話してくれました。

なんと!

どなたかは分からないのですが、本当にありがとうございます。この場をお借りして、心からのお礼をお伝えしたいです。

作り手の知らないところで心を寄せてくれる人がいる。この一冊を大切に思ってくれる人がいる。何より嬉しいことです。伝えてくれたオーテピアの職員さんにも感謝です。ありがとうございます!

「ろいろい とさちょう」はこれからずっとオーテピアにあり、長い間、多くの人に手にとっていただけるのかと思うととても嬉しくなります。

とさちょうものがたりをご訪問いただきました読者の皆様、本年も大変お世話になりました。

2023年は、約5年をかけた土佐町の絵本「ろいろい」の完成、そして下田昌克さんを迎えての原画展、絵本の制作過程を綴ったとさちょうものがたりZINE 12号の発行と、日々のWebサイトの記事に加え実りの多い年になりました。

そしてこの年の瀬には、「高知県地場産業大賞」の「地場産業奨励賞」を受賞することができました。

「高知県地場産業大賞」は、「高知県内で作り出された優れた地場産品や技術、地場産業振興に貢献のあった活動」に与えられる賞です。

これもひとえに、様々な取り組みに、様々な形でご協力いただきました町内外の方々のおかげです。

絵本「ろいろい」制作にあたって、町の歴史は風習について、粘り強く丁寧に教えていただいた町の方々、

日々、シルクスクリーン印刷で絵本の表紙やTシャツの印刷をしてくれたどんぐり・りんどう・ファーストの障害者支援施設の皆さん、

町内外の、様々な場面でお力添えいただいた方々、

一年の締めくくりに、すべての皆様に改めて感謝をお伝えしたいと思います。

とさちょうものがたりWebサイトは、本日12月28日に年内の記事を終了いたします。

再開は、2024年1月4日になります。

皆様、良いお年をお迎えください。2024年も皆様にとって素晴らしい1年になりますように。

2023.12.28

とさちょうものがたり編集部 石川拓也 鳥山百合子

2023年12月20日、発表されました!

とさちょうものがたり編集部の取り組みが「高知県地場産業大賞」の「地場産業奨励賞」を受賞しました。

今年第38回となる高知県地場産業大賞は、「高知県内で作り出された優れた地場産品や技術、地場産業振興に貢献のあった活動」に与えられる賞で、高知県産業振興センターが1986年から開催しているものです。

とさちょうものがたり編集部は「地場産業振興に貢献のあった活動」の分野で応募。書類審査の後、プレゼンテーションを行い、「地場産業奨励賞」をいただきました。

今年度は県内の企業などから56件の応募があり、書類審査を通過した24件について、大学の研究者や経済界の代表の方などが審査したとのこと。授賞式は2024年2月に予定されています。

「高知県地場産業奨励賞」という素晴らしい賞を受賞できたのは、ひとえに、今も今までもお世話になった方、応援してくださった方、全ての方のおかげです。

編集部で取り組んでいる事業の一つ、障がいのある方とのものづくりとして、シルクスクリーンやカレンダー制作、絵本制作や鹿の角ガチャ作りがありますが、多くの事業所の方のご協力をいただいているからこそできることです。本当にありがとうございます。

これからも様々なご縁を大切に、日々の取り組みを続けていきたいと思っています。

応援、どうぞよろしくお願いいたします!

↓今年の受賞者一覧はこちらでご覧いただけます。高知県各地での素晴らしい取り組みや、思いを持って作られている製品がたくさんあることをあらためて実感しています。

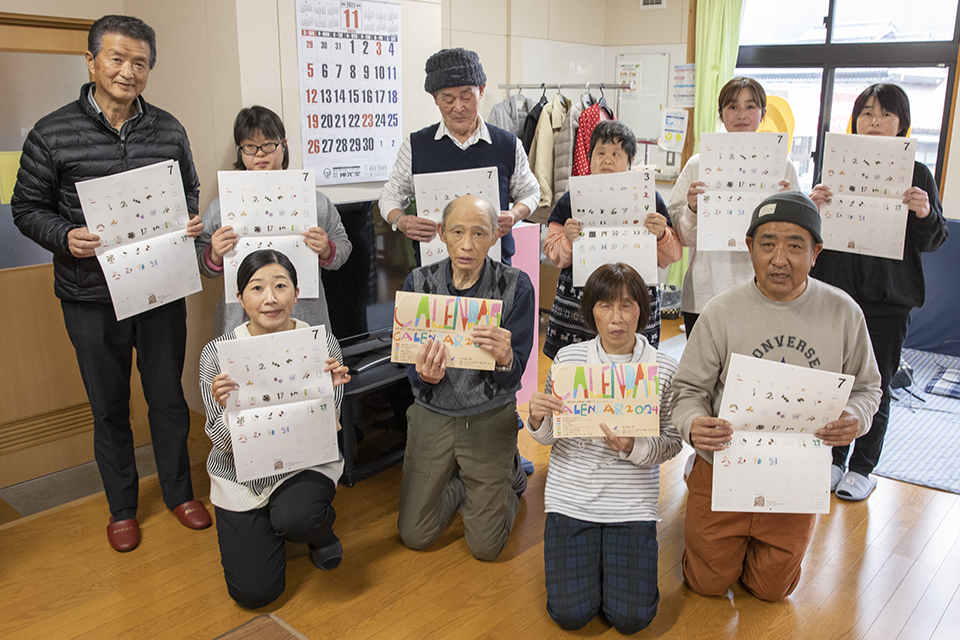

高知県内8ヶ所の障害者支援施設の皆さんと制作した「CALENDAR Calendar 2024 」。

数字や曜日を描いてくれた皆さんのもとへ、カレンダーをお届けしました!

「待ってたよ〜!」と迎えてくださって、それが何より嬉しい。ありがとうございます!

各施設の皆さんにお願いして、カレンダーを手に、皆さんの笑顔を撮影させてもらいました。

(土佐町のやまびこ倶楽部さんは2ヶ月に一回の活動のため、今月20日にカレンダーをお渡しする予定です。)

障害者支援施設白ゆり(香美市)

高知県立山田特別支援学校(香美市)

梼原竹ぼうきの会(梼原町)

りんどう(本山町)

ファースト(大豊町)

社会福祉法人一条協会 四万十工房・ごり工房

サポートぴあ(高知市)

カレンダーをめくって自分が制作した数字を探したり、「わあ〜これ面白い!」と他の人が制作した数字を眺めたり。「カラーにしてよかったですね!」というたくさんの声も。

ありがたいことに「また来年も一緒にやりたい」という声を各所からいただき、何よりの言葉だなあと思っています。

各施設での販売も始まっています。施設が1部販売する毎に160円(販売価格の10%)が施設に支払われます。

お近くの方はぜひお問合せしてみてくださいね。

↓連絡先など、詳しい記事はこちら