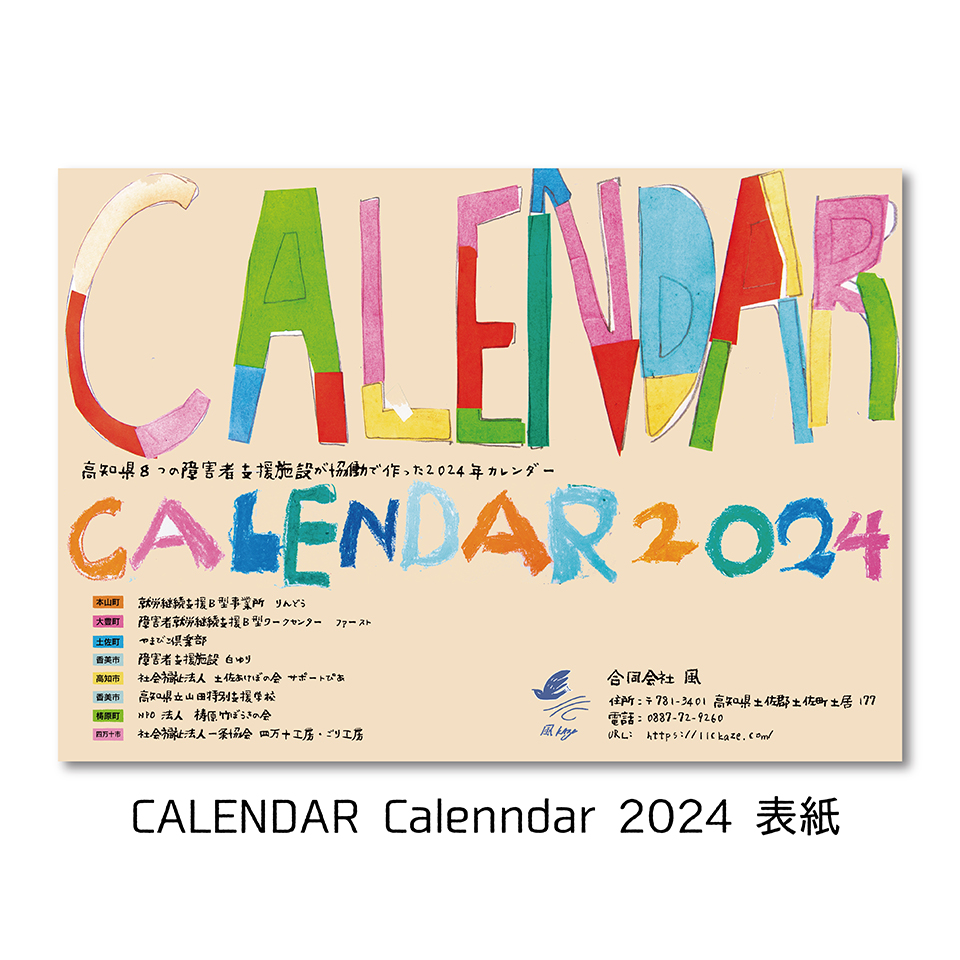

判型:A4 28ページ 定価1,760円 (税込)

A4を縦に広げる仕様です

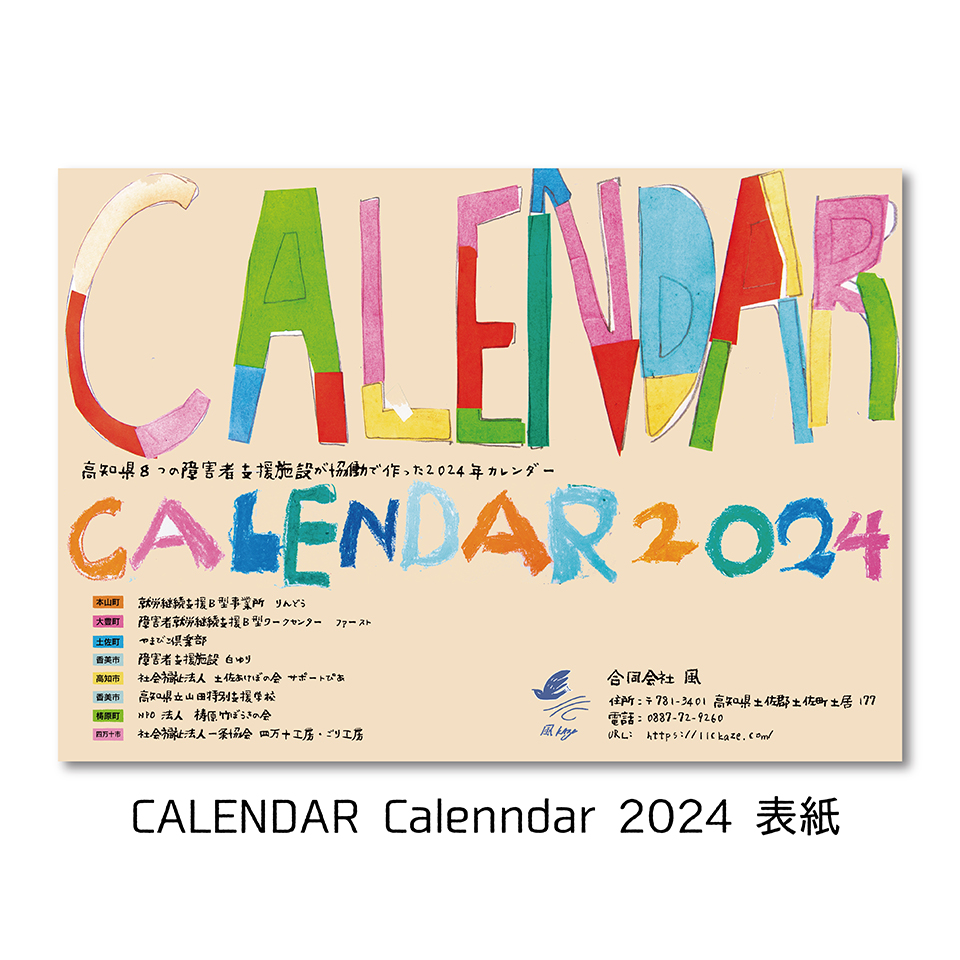

CALENDAR Calendar 2024、販売開始です!!

2024年のカレンダー、「CALENDAR Calendar 2024」ができました!11月29日より販売開始です!

今回で4年目の取り組みとなる2024年のカレンダー。

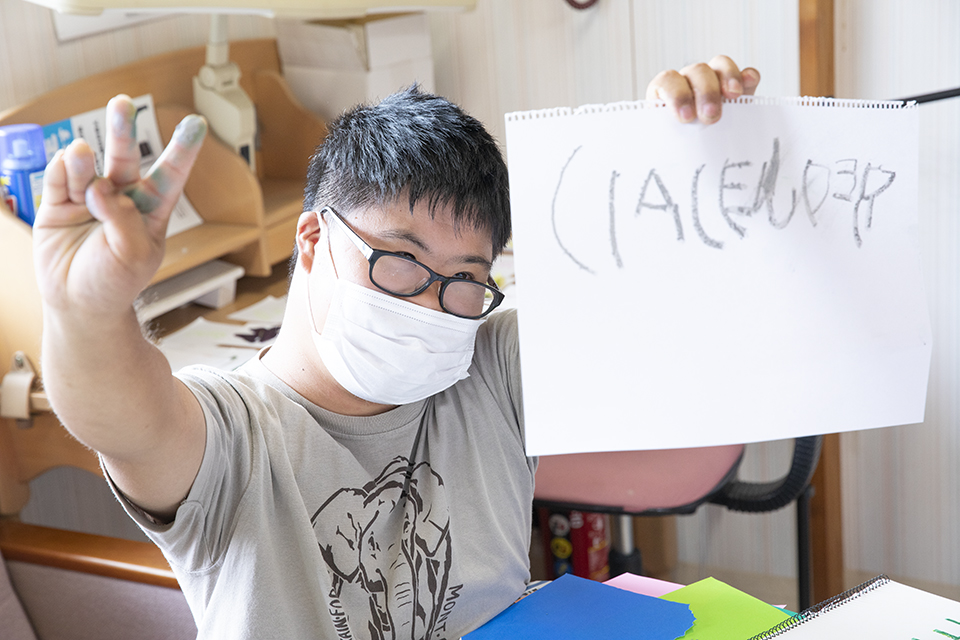

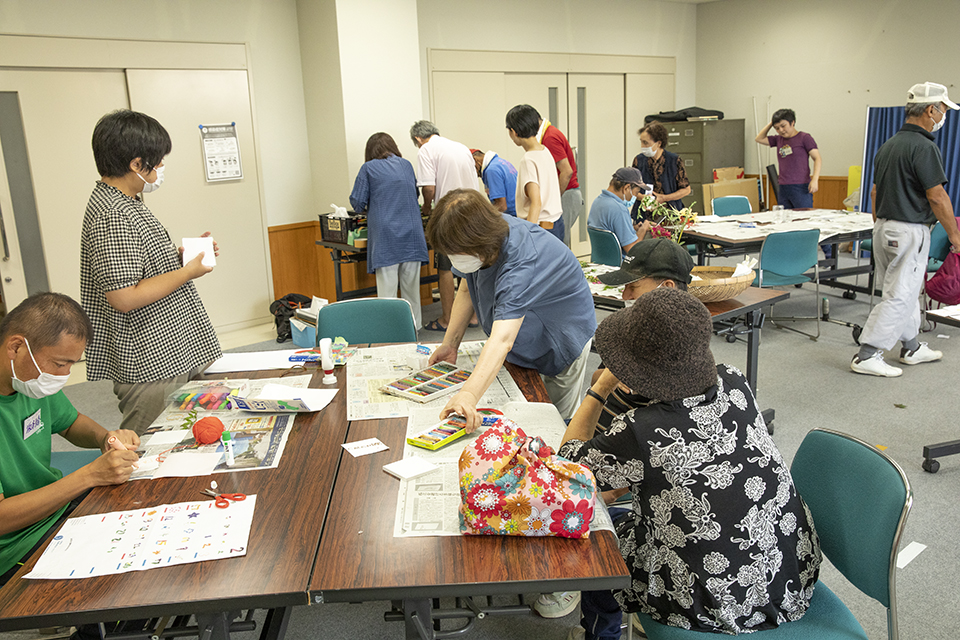

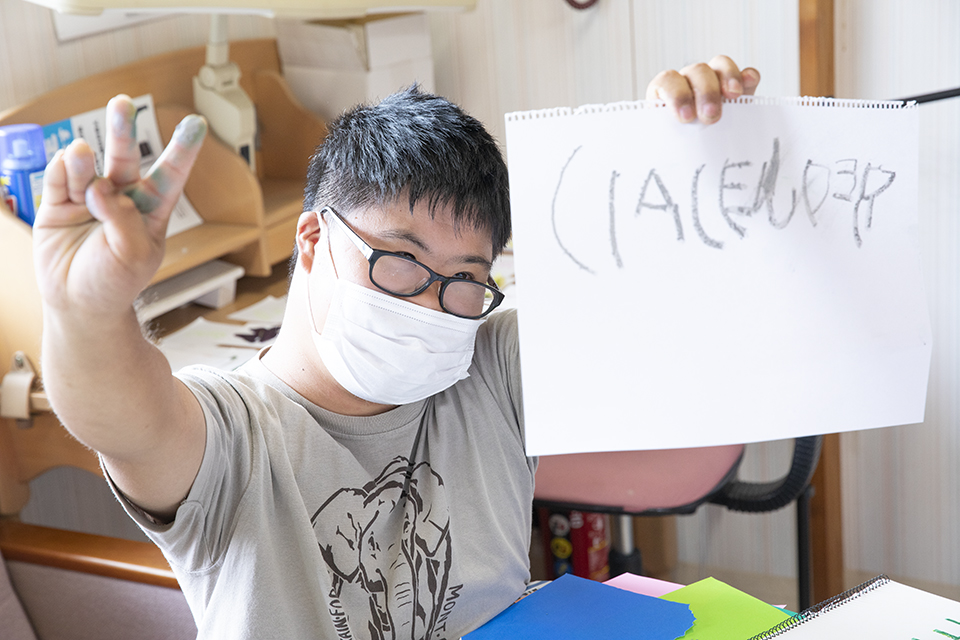

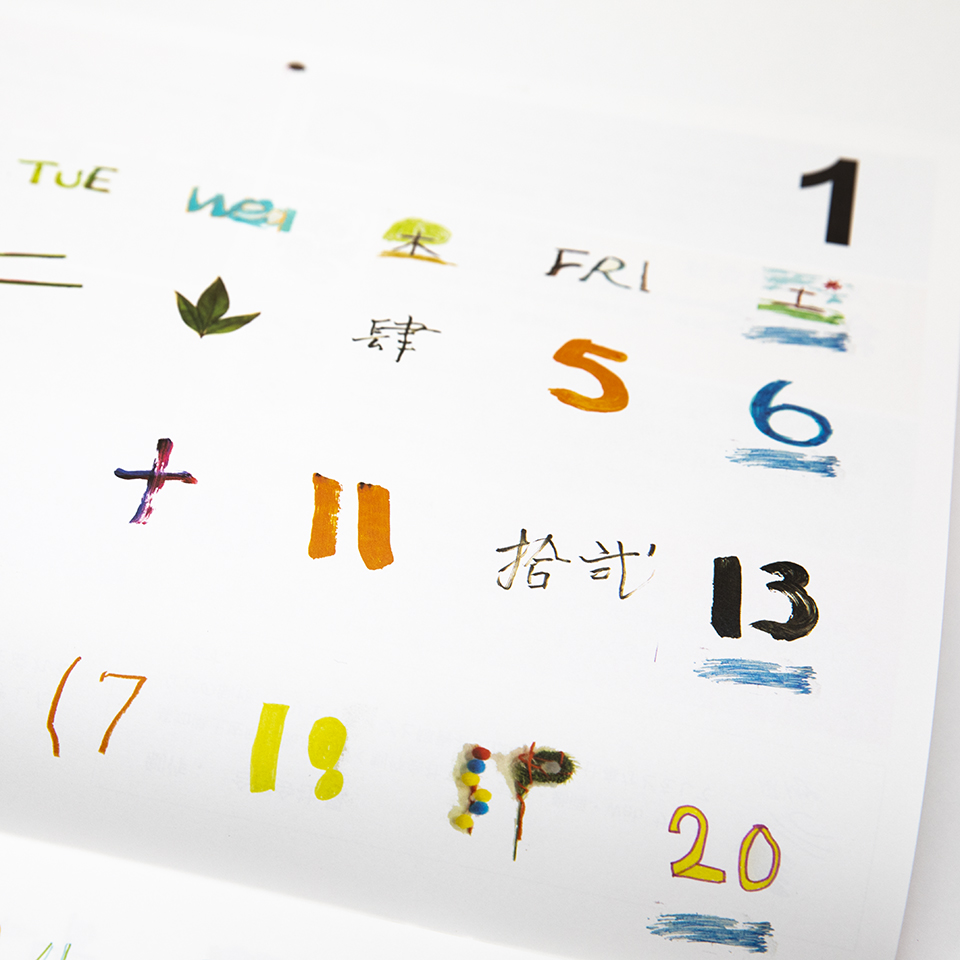

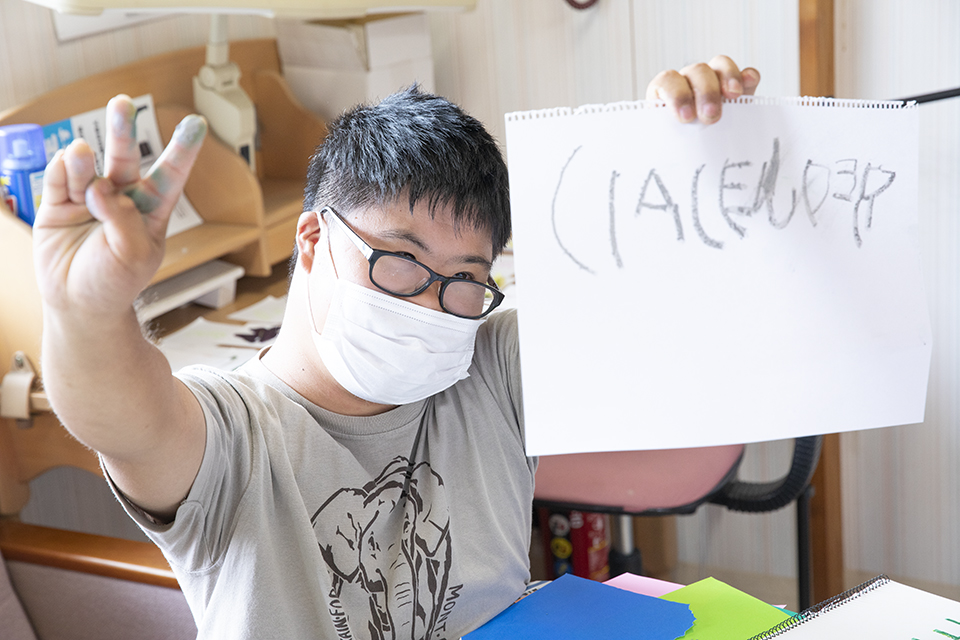

今回は高知県内8つの障がい者支援施設と支援学校の利用者さん、児童が描いた数字と文字で作ったカレンダーです。

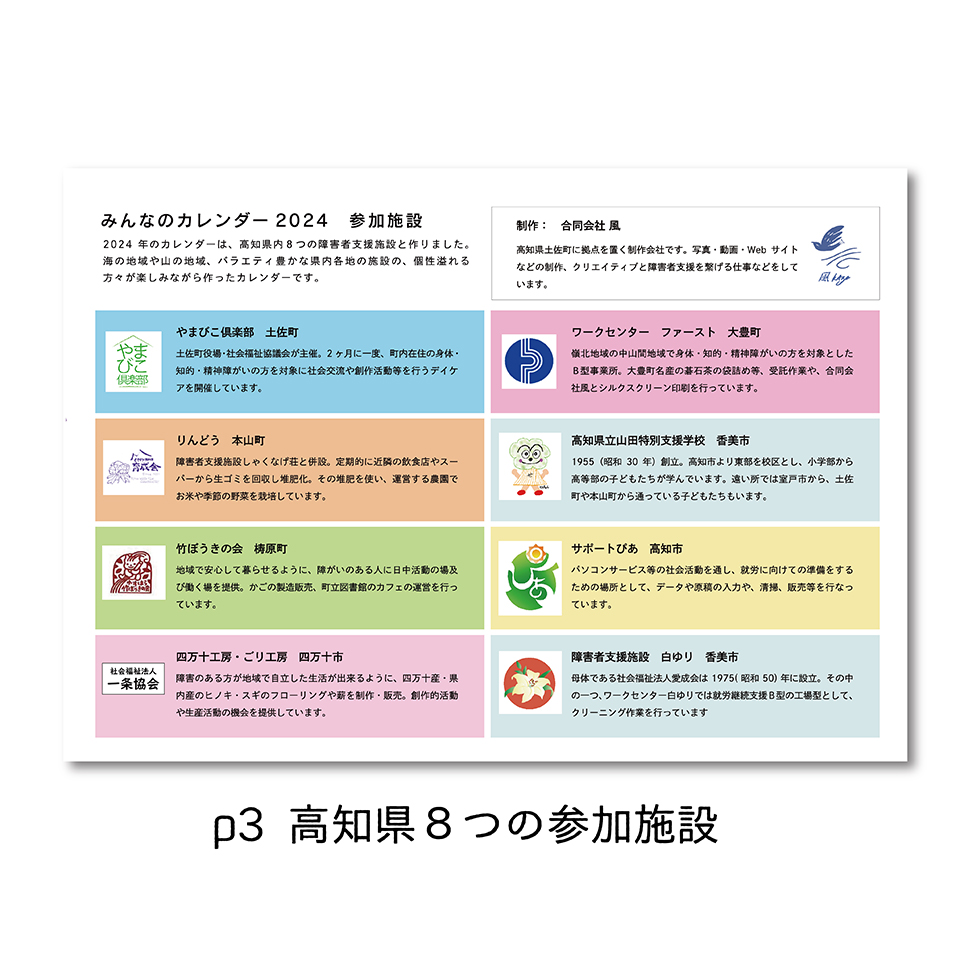

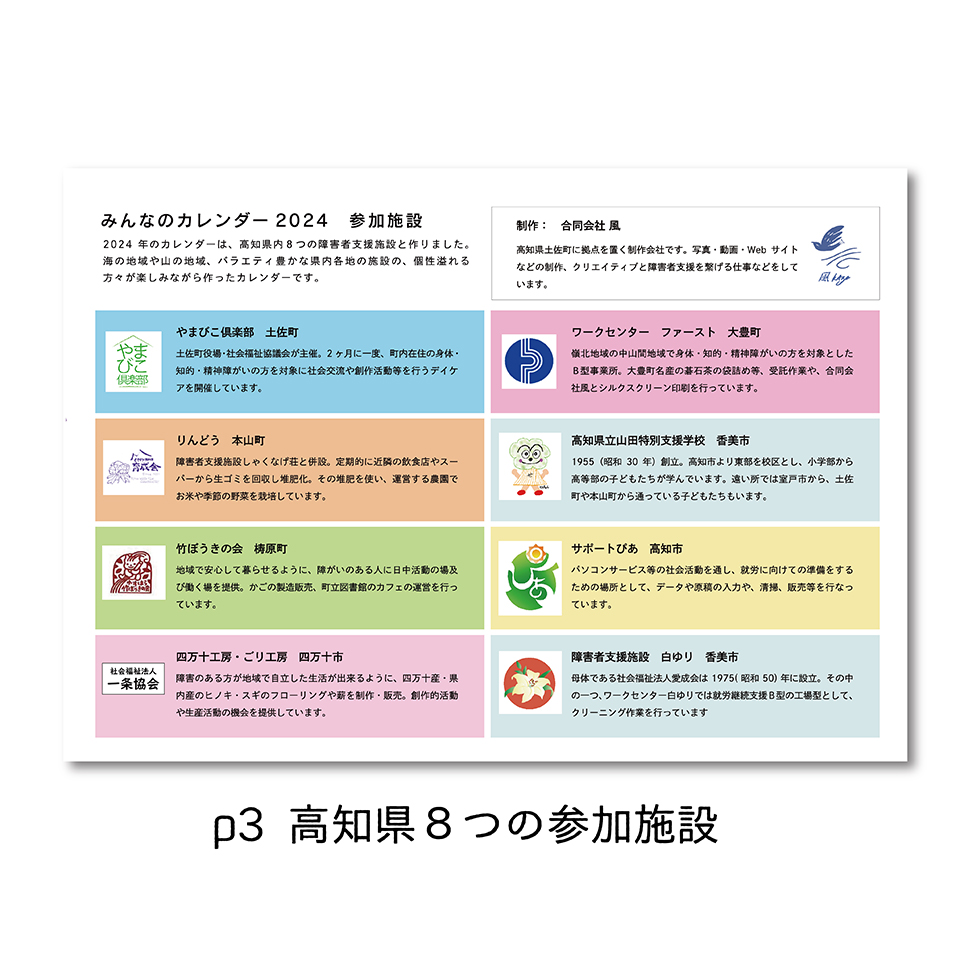

参加施設は

・やまびこ倶楽部(土佐町)

・りんどう(本山町)

・ファースト(大豊町)

・白ゆり(香美市)

・高知県立山田特別支援学校(香美市)

・サポートぴあ(高知市)

・竹ぼうきの会(梼原町)

・四万十工房,ごり工房(四万十市)です。

の皆さんです。

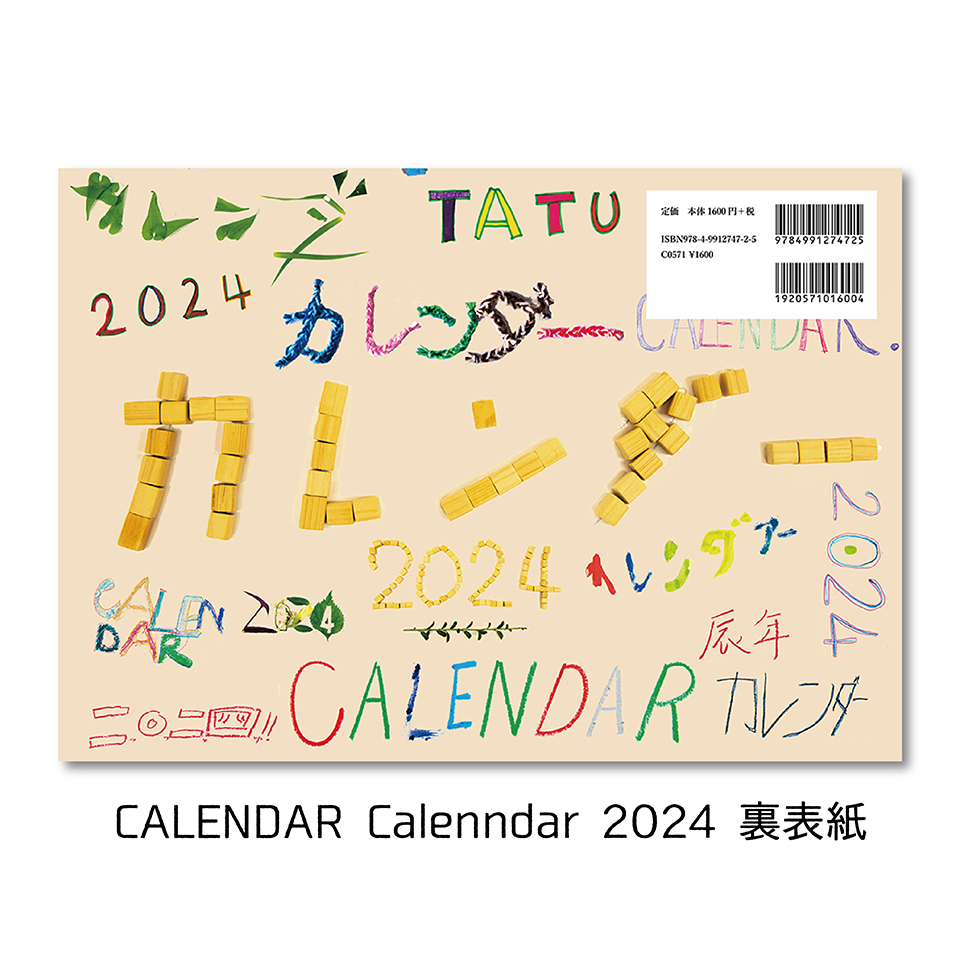

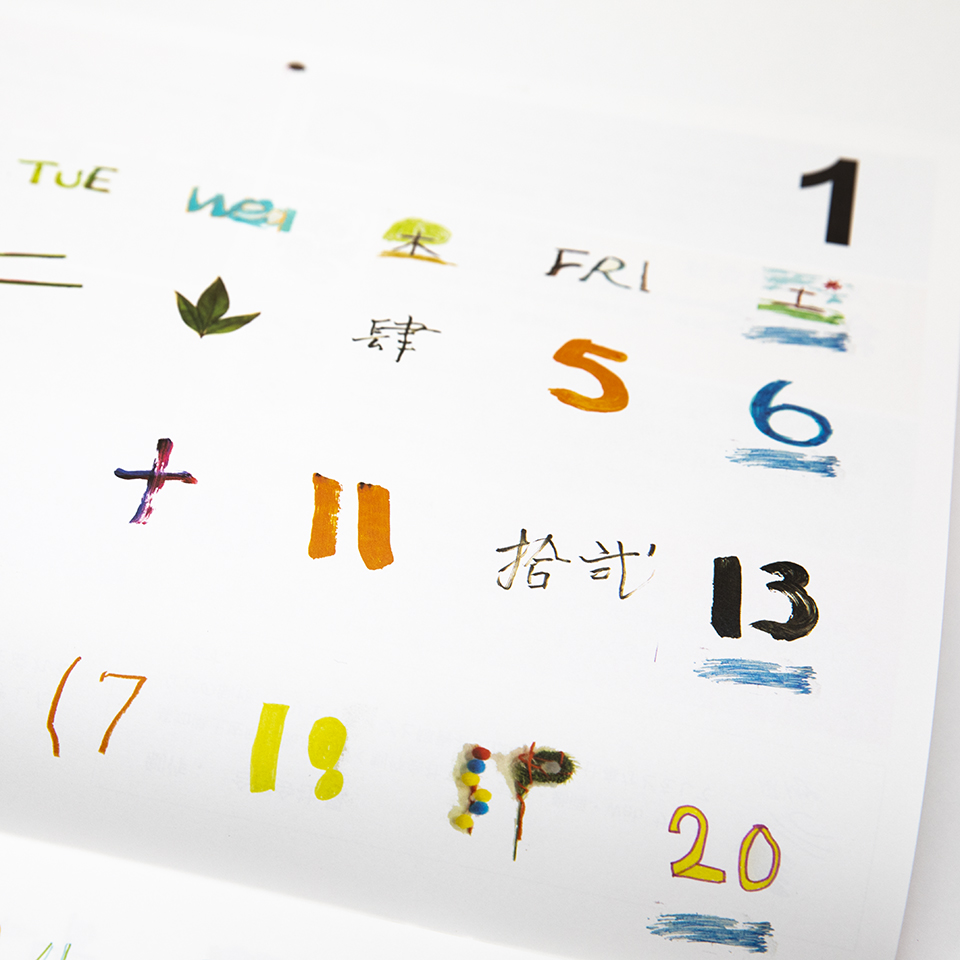

自由に数字と曜日を作ろう!

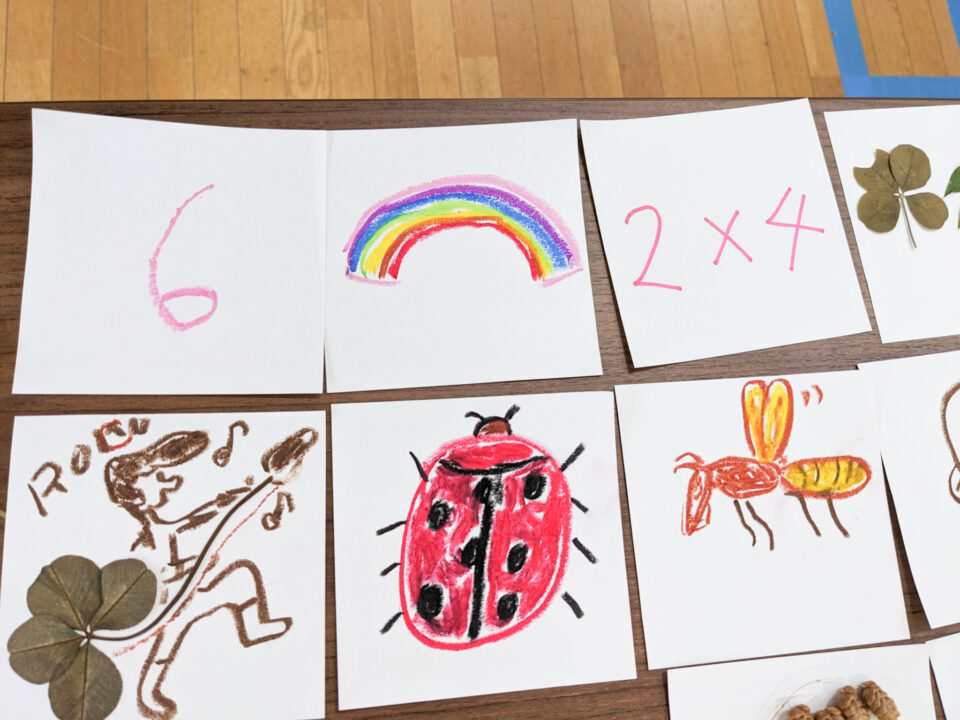

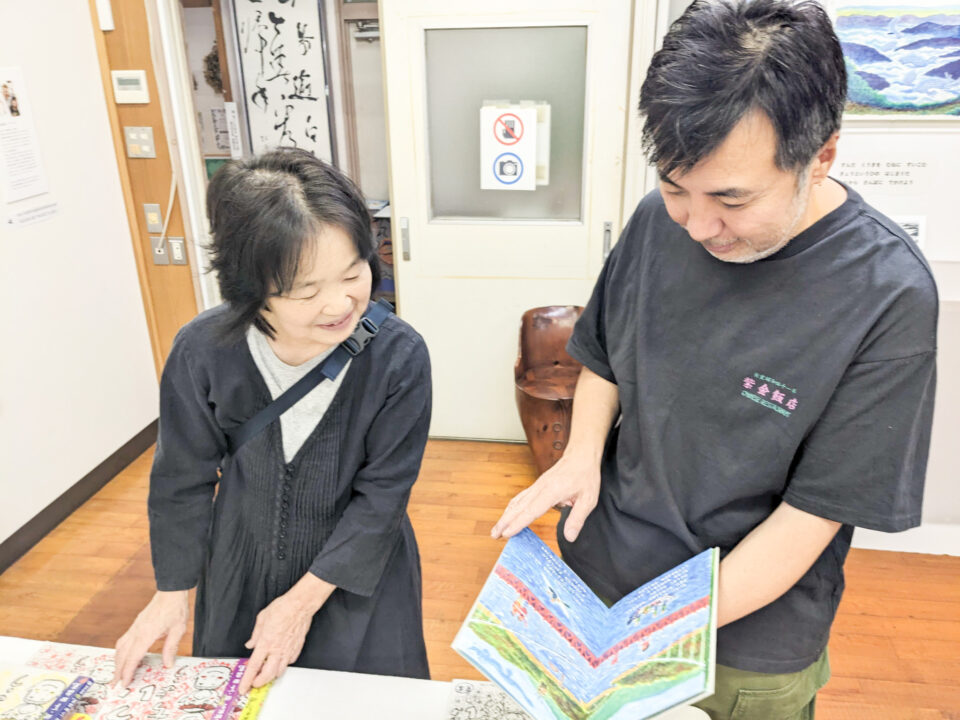

各施設の利用者さん・児童が自由な発想で手を動かして数字と文字を作りました!

その数字を使用してカレンダーの全ページができあがっています。

全部の数字、曜日がオリジナル。全部違います!中にはユーモアたっぷり、思わずクスッと笑ってしまうものも。

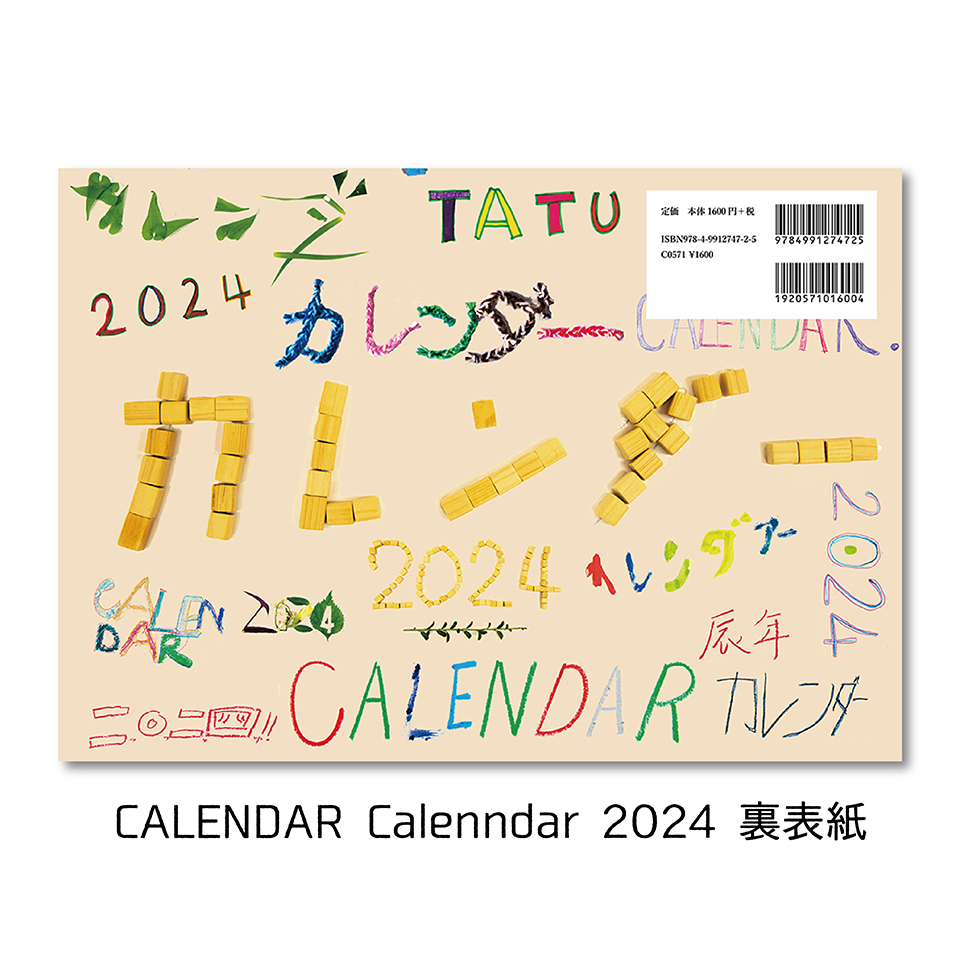

材料には高知県の地元で採れた野の草花も使っています。自由でカラフルな数字と、高知の野の草花の自然な色彩を楽しんでください!

初めてのフルカラー印刷!

施設の皆さんが作る原稿は色鮮やかで華やか。その原稿の華やかさをそのまま活かしたいと考え、今回は初のフルカラー印刷に挑戦しています。

一年中楽しめるような、カラフルでハッピーなカレンダーになりました!

クラウドファンディングに挑戦しました!

今回はこのカレンダーを広く周知したい・広くご購入をお願いしたいという目的で、クラウドファンディングに挑戦しました。多くの方からご支援とご協力をいただき、目標金額を大きく上回って達成することができました。ご支援いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

ご支援いただいた企業様や施設様、個人の方のロゴやお名前は、カレンダーのページに掲載させていただいています。(カレンダーにお名前を掲載しないという方もいらっしゃったので、全ての方ではありません。)ご支援をいただいたことを心から感謝しています。

この経験を通し、多くの方に支えられていることをあらためて実感したことでした。

このカレンダーが多くの方に愛されるものとなるよう、そして、手にした人に1日ごとに違う日々を楽しんでいただけたら、とても嬉しく思います。

ファースト(大豊町)

サポートぴあ(高知市)

りんどう(本山町)

白ゆり(香美市)

高知県立山田特別支援学校(香美市)

竹ぼうきの会(梼原町)

やまびこ倶楽部(土佐町)

四万十工房,ごり工房(四万十市)

売上は施設に分配されます

定価は ¥1,600-(税別)。そのうち 1 部毎に ¥200 が 8 施設に 1/8 ずつ分配されます。

またさらに 1 部毎に ¥160- が販売した施設に支払われます。

最終的に出た利益は来年度のカレンダー制作費に使用されます。

*原稿料として各施設に¥10,000-が既にお支払いされています。

「カレンダーを買ってください」ではなく‥

この記事の趣旨は、「カレンダーを買ってください」ということでは、実はありません。

カレンダーの製作販売はあくまで表向きのもの。本当の目的は「彼らをサポートする仕組みにお金を出してください」ということです。

各障がい者支援施設のメンバーさんの力を発揮して作ったモノを買ってもらい、それが直接的にメンバーの方たちや各施設の収入に繋がる。カレンダーの製作販売はその一例にすぎません。

ご注文はこちらへ!

カレンダーはこちらの各施設で販売しています。(販売先はこれから増える予定です)

参加施設での販売

●りんどう(障害者支援施設 しゃくなげ荘) 高知県本山町北山甲303−1 電話 0887-76-2811

●就労継続支援B型ワークセンター ファースト 高知県長岡郡大豊町高須231 電話0887-72-1570

●障害者支援施設 白ゆり 〒782-0016 高知県香美市土佐山田町山田1192−1 電話 0887-52-4131(担当 西尾)

●社会福祉法人 土佐あけぼの会 サポートぴあ 〒781-8010 高知県高知市桟橋通3丁目10-14 電話 088-837-8277

●NPO法人梼原竹ぼうきの会 〒785-0610 高知県高岡郡梼原町梼原1437 電話0889-65-0320

●社会福祉法人一条協会(四万十工房,ごり工房) 〒787-1107 高知県四万十市岩田230−21 電話0880-34-2711

各施設の近隣にお住まいの方は、ぜひ施設にてご購入ください! 施設の収益の一部になります!

高知県内のお店

高知県内で販売していただいているお店はこちら。

●金高堂書店 本店 〒780-0841 高知県高知市帯屋町2-2 電話 088-822-0161

●高知蔦屋書店 〒781-0084 高知県高知市南御座6−10 電話 088-882-5544

●末広ショッピングセンター 〒781-3521 高知県土佐郡土佐町田井1353−2 電話 0887-82-0128

●お菓子工房 Dolce&Merenda 〒781-3521 高知県土佐郡土佐町田井1372-3 電話 0887-72-9098

●とさのさとAGRI COLLETTO 〒781-0083 高知県高知市北御座10−10 電話 088-803-5015

●hair design village mountain. ヴィレッジ マウンテン. 〒780-0033 高知県高知市西秦泉寺72−3 ハイツМⅡ 1F 電話 088-855-6262

県外のお店

・451ブックス 〒706-0222 岡山県玉野市八浜町見石1607−5 電話 0863-51-2920

・奈良蔦谷書店 〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691−1 電話 0742-35-0600

・恵文社一条寺店 〒606-8184 京都府京都市左京区一乗寺払殿町10 電話 075-711-5919

・

本のお店スタントン 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目14−13 電話 06-6694-5268

・クレヨンハウス大阪 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目34−24 電話 06-6330-8071

・栞日 〒390-0815 長野県松本市深志3丁目7−8 電話 0263-50-5967

もちろん、とさちょうものがたり編集部でも。

●とさちょうものがたり編集部(来訪される際にはご一報ください)〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居177 電話 0887-72-9260

遠方の方はネットショップで!(送料無料です)

●とさちょうものがたりネットショップ

ありがたいことに、毎年楽しみに購入してくださる人も増えてきました。お世話になっている方たちへ、お歳暮やクリスマスプレゼントなどにいかがでしょうか。

一年中楽しめるような、カラフルでハッピーなカレンダー。カレンダーをめくり、一日ごとに違う日々を楽しんでいただけたら嬉しく思います。