ケーキ

【名】アイス

*高知ではアイスのことを「ケーキ」と呼びます。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

2021年1月から2月にかけて高知県内9市町村の郷土料理を撮影し、製作した動画をご紹介しています。

第7回目は、安芸市入河内地区で作られている郷土料理「かしきり」です!

かしきりは、かしの実で作られた豆腐のこと。干したかしの殻をはぎ、実をミキサーにかけ、三日三晩水をかえながらアクを抜きます。そして、それを煮詰めて、固めるという手間隙がかかる郷土料理です。

昔、朝鮮半島から伝わったといわれ、韓国では「トトリムッ」という名で今もよく食べられているとのこと。かしの実を粉にしたものも販売されていて、各家庭でよく作られているそうです。

撮影のために、高知県安芸市入河内地区でかしきりを作ってくれた有澤淑江さんは、現在87歳。子どもの時はミキサーなどはなかったので、かしの実を石臼で挽いていたとのこと。「昔、若い人たちが仕事に出ている間、家で留守番しているおばあちゃんがよく作っていた」と教えてくれました。

当時は、石臼で挽いた粉を布袋に入れ、山水に晒してあくを抜いていたそう。食料が少なかった時代、身の回りにあるもので何とかやっていこうと知恵を絞った人たちの苦労が偲ばれます。

かしきりは、そのままだとほぼ味がないので、「葉にんにくのぬた」をかけて食べます。畑で収穫したばかりの葉にんにくをすり鉢ですりすり…。辺りには、にんにくの香りが広がります。続いて、味噌やごま、砂糖、柚子酢などを加え、かしきりにかけて食べます。

想像していた以上に美味しくて、ぬたの風味を味わいながらいくつも食べました。

かしきりの風貌がくず餅のようにも見え、家で黒蜜をかけて食べてみましたが、こちらも美味しかったです!

動画のタイトル文字を描いてくれたのは、土佐町の隣町、本山町の障がい者支援施設「りんどう」のメンバーさんたちです。とても楽しんで描いたり作ってくださったと聞いて、とてもうれしかったです。ありがとうございます!

毎年10月頃、有澤さんはたくさんのかしの実を拾います。「天気の良い日に拾ってきたかしの実を干すと、『ぱちっ、ぱちっ』と殻が割れるんよ」と話してくれました。その割れ目がにっこりと笑っているように見えることから、殻が割れることを「かしの実が笑う」というそうです。

こういった言い方ひとつとっても、自然とともにある生活の中に、ちょっとした楽しさを見つけようとしていた人たちの心意気を感じます。

有澤さんは、現在87歳。安芸市入河内地区でかしきりを作ることができるのは、有澤さんだけだと聞いています。郷土料理を作ることができる人が高齢化し、後継者がなかなか見つからないという現状は、安芸市だけではなく高知県全体、日本中が抱えている問題でもあるのだと思います。

今回、高知県各地で動画を製作したのは、その地の郷土料理の作り方や、作り続けてきた人の姿を残したいという高知県庁の思いがあってのことでした。

各地で引き継がれてきた郷土料理はかけがえのない文化です。その文化を引き継ぎ、次の世代へバトンタッチする。

そういったことが少しでもできたらいいなと思っています。

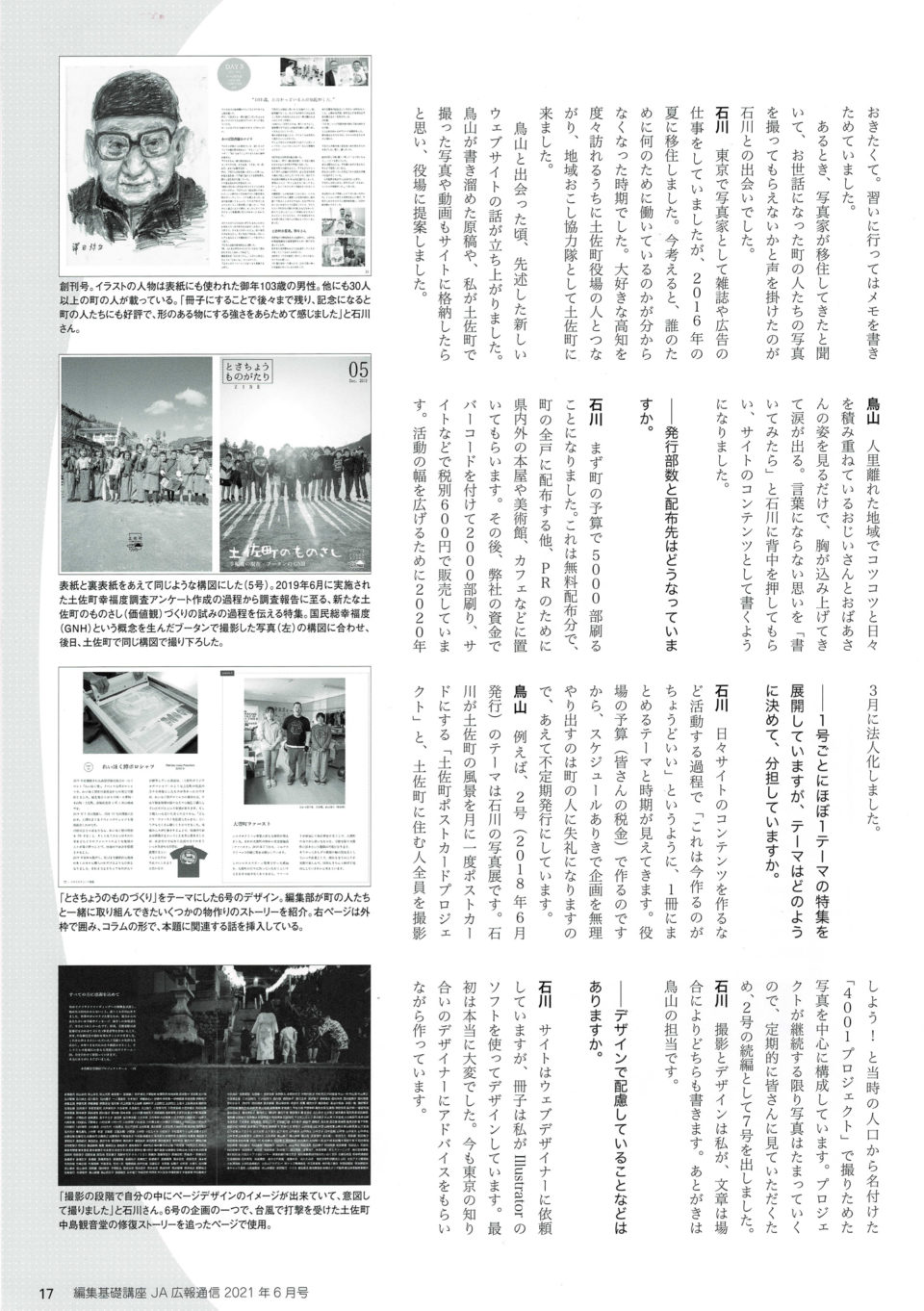

ある日、編集部に一本の電話がかかってきました。

それは農協の冊子「JA広報通信」のライター、則竹知子さんからでした。

「地方のメディアを取材しています。ウェブで『とさちょうものがたりZINE』を知り、気持ちを込め、こだわりをもって作っていることを感じました。創刊の経緯や思い、どのように製作しているかを取材させてほしいのですが」とのこと。

則竹さんは「とさちょうものがたりZINE」を読み込んで、取材してくださいました。

インタビュー記事の一部をご紹介します。(全文は写真で読むことができます。)

−創刊の経緯を教えてください。

石川

創刊の1年ほど前に、町のウェブ サイト(以下サイト) をオフィシャルとは別に新しく作りたいという話を町役場 の人から聞きました。 話の流れで私がや ることになったとき、 名所やおいしい店 紹介など、ネットで検索すれば出てくる ような情報ではなく、もっと深くて捉えどころのない田舎の価値や、言葉になりにくい良さを伝えるサイトにしたいと思 いました。 サイト開設後は、コンテンツを増やしたり、リアルの企画と連動させたりと、 土佐町の魅力を発信するためいろいろと取り組んでいました。

あるとき、東京で活動する知り合いの絵描きを町に呼び、 1週間の滞在の間に 町の人たちの絵を描いてもらう企画を立 てました。 描いてもらった本人はもちろん、周りもとても喜んでいる姿を見て、 これをまるごと一冊にしよう! という話が出てきました。お年寄りの多い町なので、皆に見てもらうにはサイトだけでは限界があります。形として残せるものとして、『とさちょうものがたりZINE』が誕生しました。2018年7月のことです。

鳥山

今まで話を聞いた人たちは、以前から関係のあった人たちが多く、その関係を踏まえて深い話を聞くことができた気がします。 今後はあまり接点がなかった人からも話を聞く機会が増えると思うので、先入観を持たず、その人に共鳴する部分、琴線に触れる言葉を見つけられたらと思います。

石川

写真を使って、自分の手が届く範囲で物を作って届ける。それが相手をちょっと笑顔にすることができた、そんな手応えを感じることがあります。土佐町みたいなローカルの規模が自分にちょうど良い。「冊子が届いたよ!」「サイトの記事、更新したね!」などの声も直接聞けますし、町の人が「とさちょうものがたりZINE」を自分たちのものとして考えてくれていると気付いたとき、意外なうれしさがありました。この町に移住して、自分はこういうことをやりたかったんだと気付かされました。

今までやってきたことや普段考えていることを言葉にすることで、あらためて初心に帰るような気持ちになりました。

とさちょうものがたりが始まって5年目に入りましたが、今立っている場所から来た道を振り返る、このような機会をいただいて感謝しています。

則竹さん、ありがとうございました!

とさちょうものがたりが始まってから丸々4年。いつも応援していただいている皆さまのおかげで、本日6月16日から5年目に突入します。

編集部から感謝の意を込めて、初めてのプレゼント企画をすることに決めました。同時に、このコロナ禍のモヤモヤをちょっとでも晴らせたら嬉しいです。

プレゼントはとさちょうものがたりZINE 05号で特集したブータンから、編集長の石川が持って帰ってきたもの。過去の記事でもご報告した「タラヤナ財団」が制作している味のある雑貨です。

過去の記事↓

土佐町内外、どなたでもウェルカムですので振るってご応募ください!(発送は日本国内に限らせていただきます)

●応募のルール

応募はinfo@tosacho.com までメールを送ってください。記事末尾にリンクもあります。

メールのタイトルに「プレゼント企画応募」と書いてください。本文には ①お名前 ②送付先住所 ③お電話番号 を明記してください。

当選者の発表はこのサイト上で行いますので、匿名希望の方やニックネーム希望の方はその旨を明記してください。

応募期間は2021年7月1日(木)までとなります。当選者の発表は当サイト「とさちょうものがたり」記事内で7 月初旬〜半ばに行います。

ブータンのロウソクです。素朴な味わいのある手工芸品です。

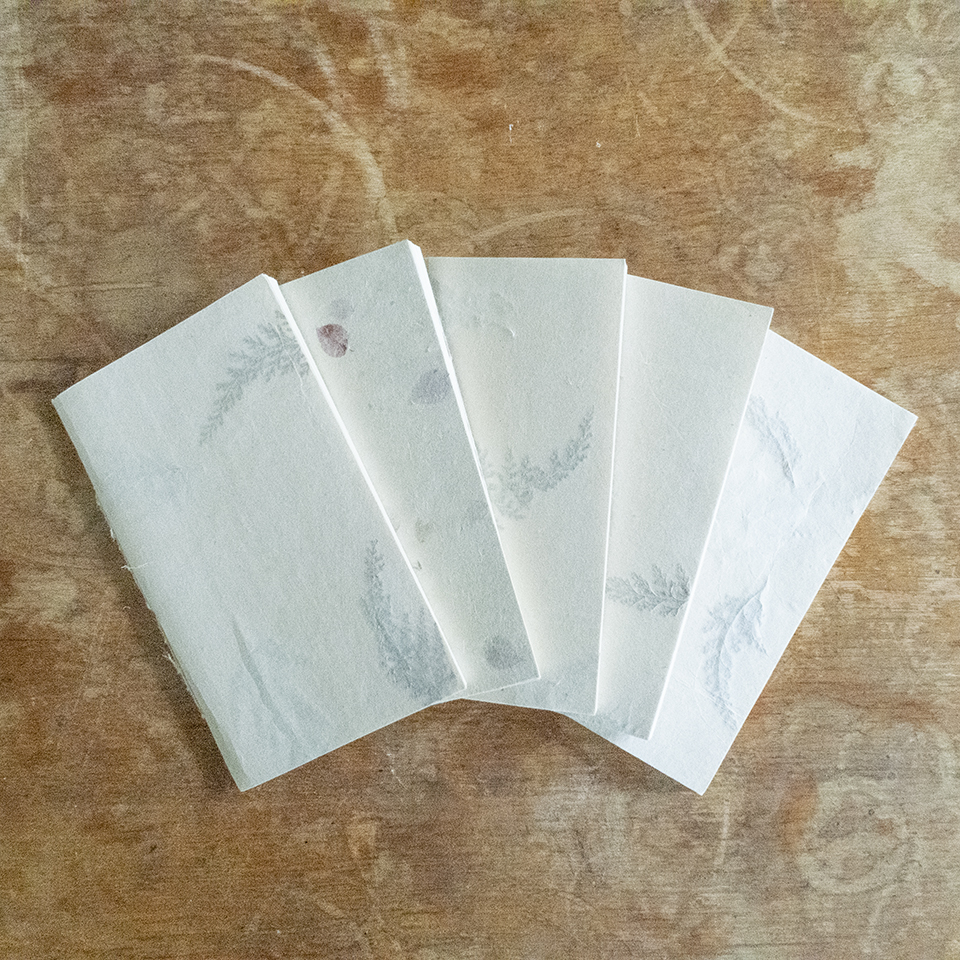

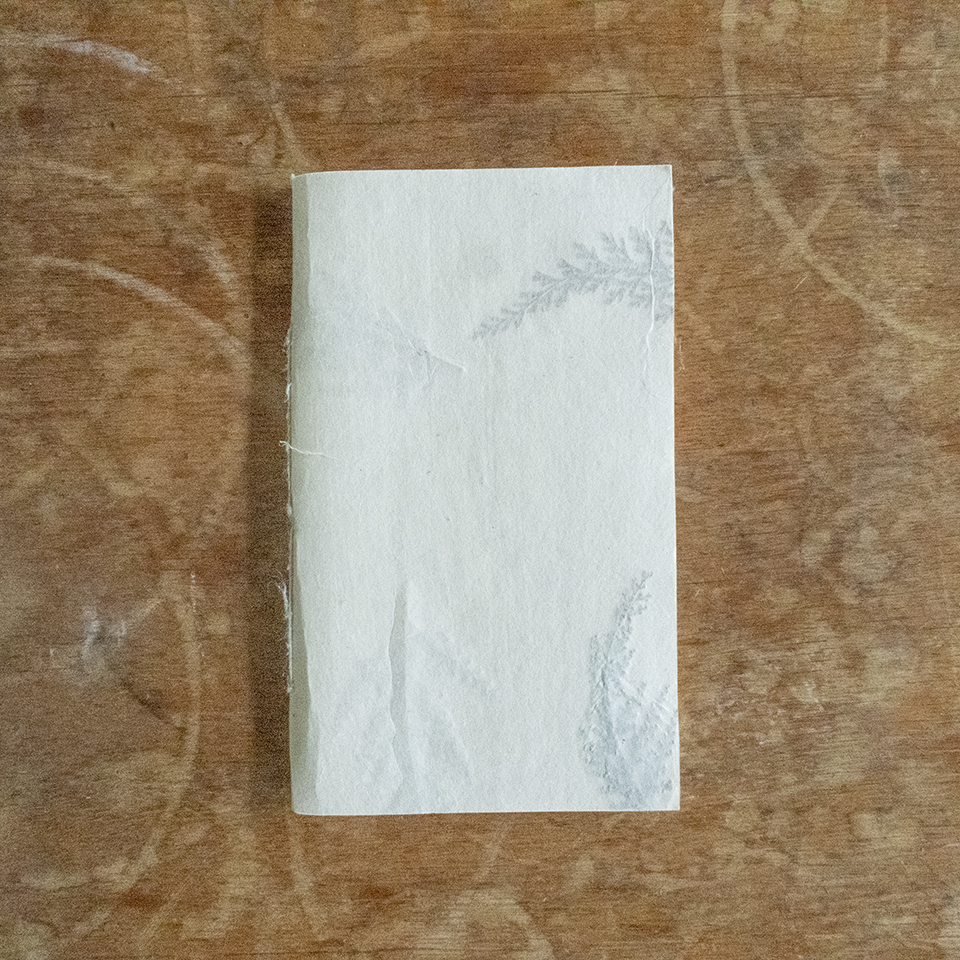

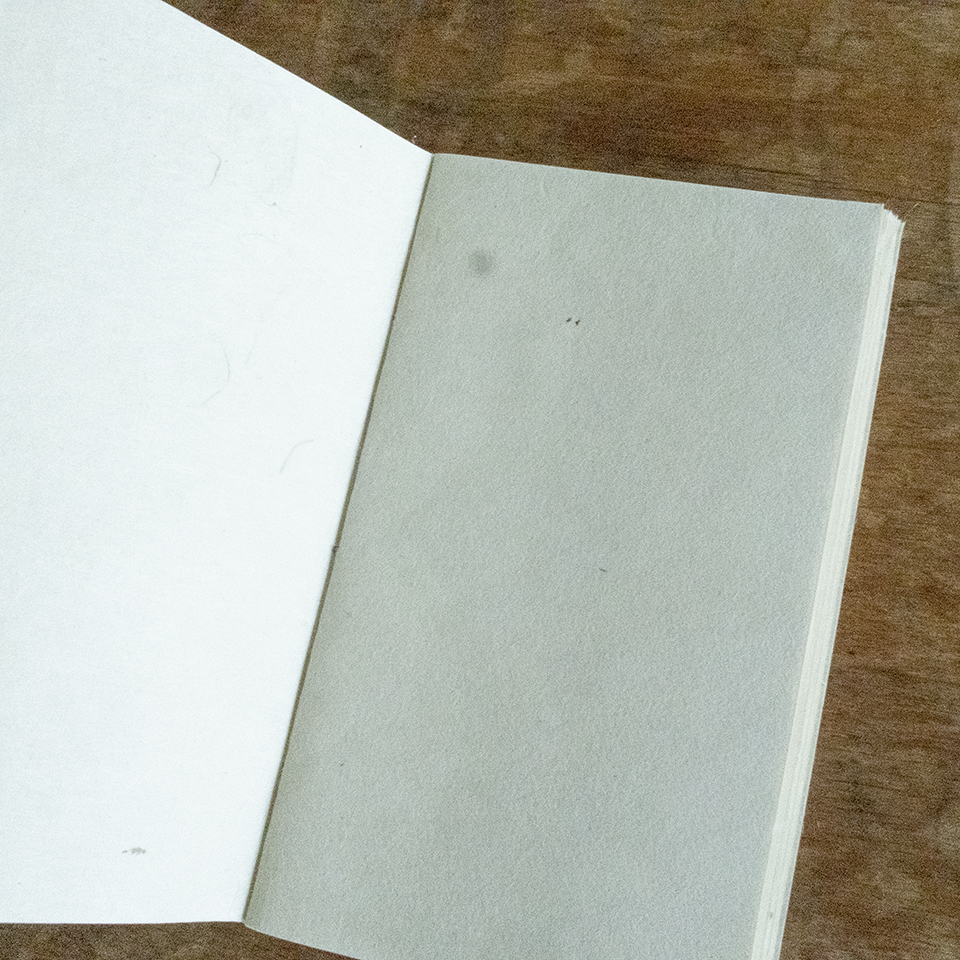

ブータンの手漉き紙で作ったノート。写真にあるように、表紙には植物が織り込まれています。

ブータン現地で耳にしたところによると、かつてブータンは紙の製造が盛んな国であったということですが、近年、その技術が失われてしまうほど衰退してしまったそうです。日本の手漉き紙の技術を持ち込むことで、その復活を図っている真っ最中なのだとか。

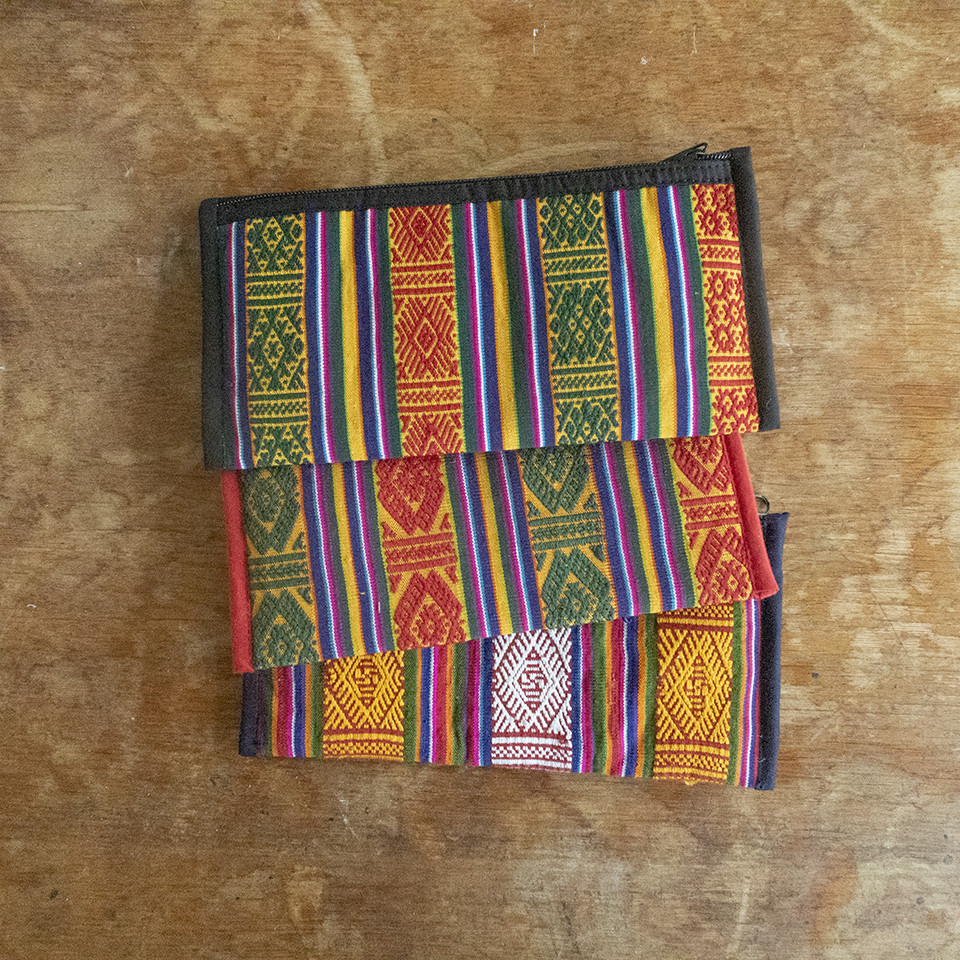

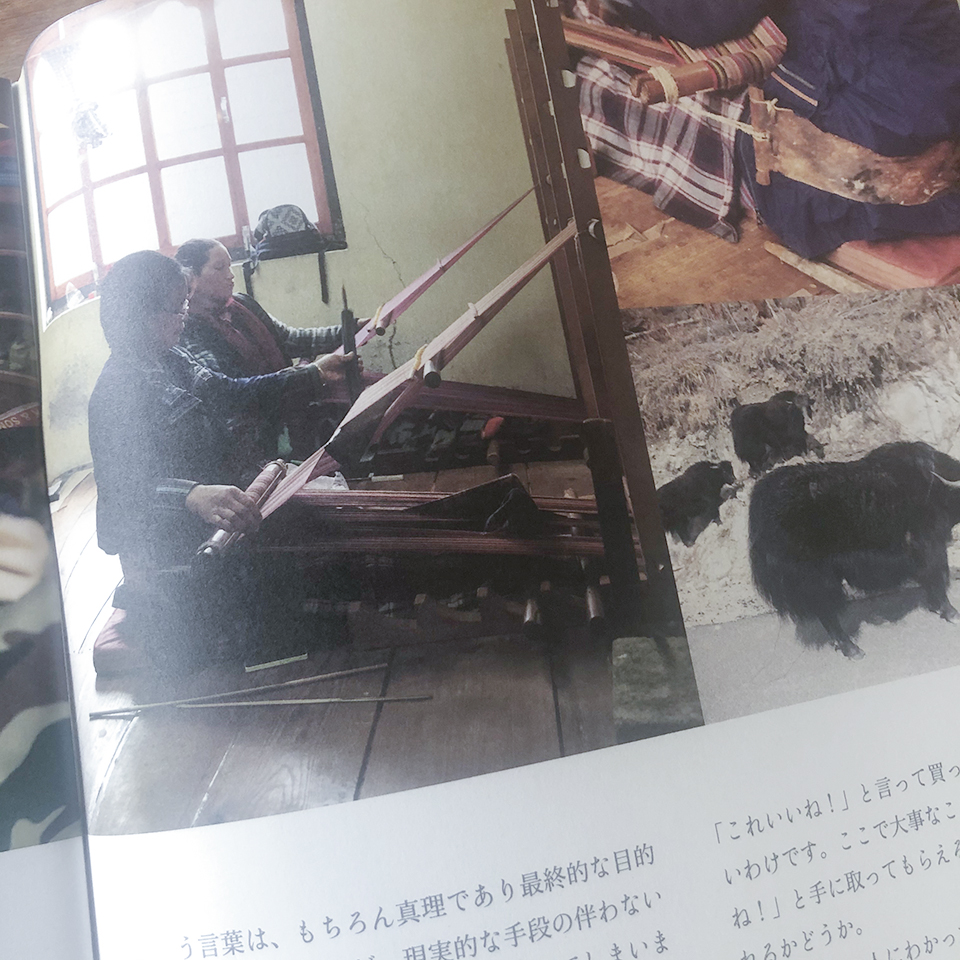

ブータンは織物が盛んな国です。農村部では、腰に巻きつける形の織り機を使用し、布を織ります。タラヤナ財団はその織物を使用し、商品化しています。

織物の様子は「とさちょうものがたりZINE05号」でもご紹介しています。

この表情、なんとも言えない味があります笑 これはヤクの毛で編んだぬいぐるみ(?)をキーホルダーにしたもの。

制作の模様はこちら↓

ブータンのトートバッグ2種。ブータンの独特な模様に織られた布で作られています。特に右の一枚は、日本人の色使いの引き出しにはないように個人的には思います。

各バッグの右下には「タラヤナ財団」のタグが縫われています。

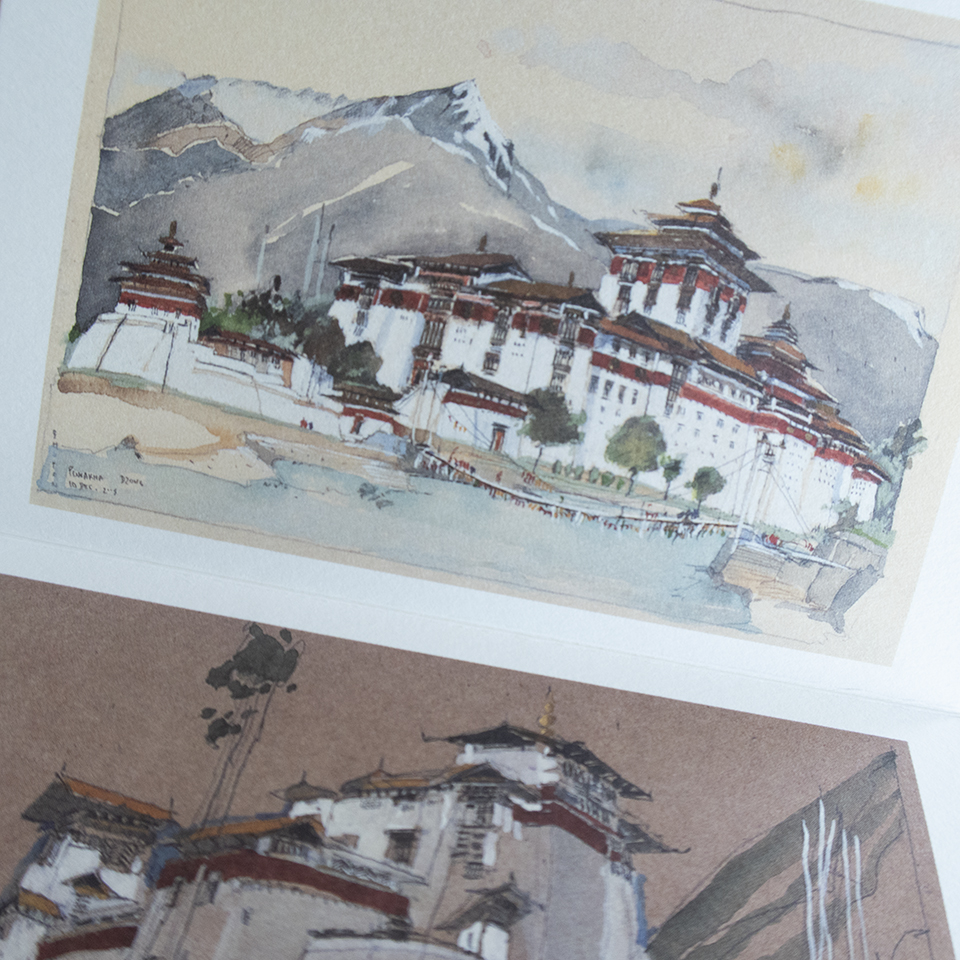

画家であるDoug Patterson (ダグ・パターソン)の画集「BHUTAN A SKETCH BOOK」です。

ダグ・パターソンはイギリスで絵画と建築を学んだ後、世界のあちこちを巡りながらこのようなスケッチを残しています。

建築物のスケッチが多いのは、やはり絵画と同時に建築を学んだことが影響しているのでしょうね。

今回のプレゼント企画は以上です!

5年目の感謝を込めつつ、みなさまの毎日の、ほんのちょっとの「ウキウキ」になれればと思います。

たくさんの方々のご応募お待ちしております!

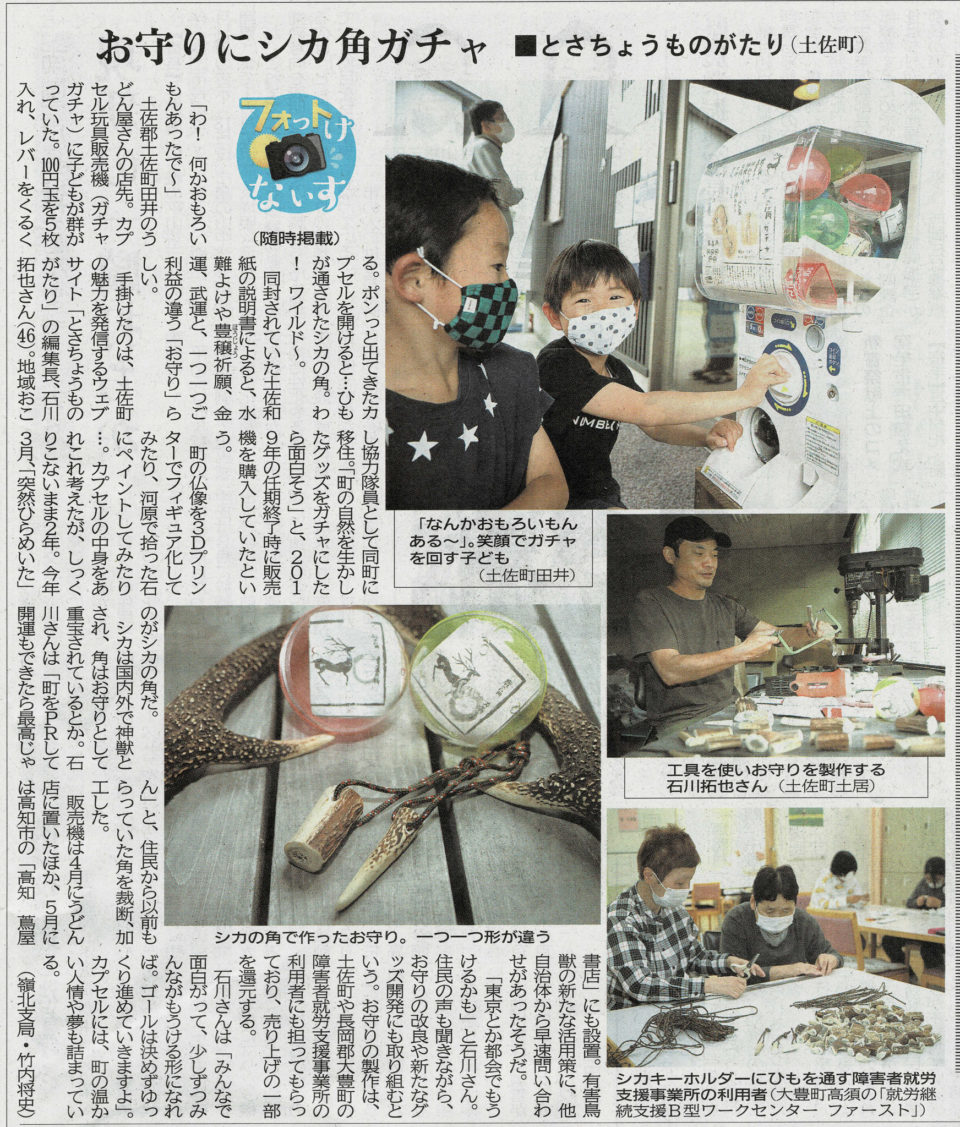

高知新聞 2021年6月11日朝刊

「わ!何かおもろいもんあったで〜」

土佐郡土佐町田井のうどん屋さんの店先。カプセル玩具販売機(ガチャガチャ)に子どもが群がっていた。100円玉を5枚入れ、レバーをくるくる。ポンっと出てきたカプセルを開けると…ひもが通されたシカの角。わ!ワイルド〜。

同封されていた土佐和紙の説明書によると、水難よけや豊穣祈願、金運、武運と、一つ一つご利益の違う「お守り」らしい。

手掛けたのは、土佐町の魅力を発信するウェブサイト「とさちょうものがたり」の編集長、石川拓也さん(46)。地域おこし協力隊員として同町に移住。「町の自然を生かしたグッズをガチャにしたら面白そう」と、2919年の任期終了時に販売機を購入していたという。

町の仏像を3Dプリンターでフィギュア化してみたり、河原で拾った石にペイントしてみたり …。カプセルの中身をあれこれ考えたが、しっくりこないまま2年。今年3月「突然ひらめいた」のがシカの角だ。

シカは国内外で神獣とされ、角はお守りとして重宝されているとか。石川さんは「町をPRして開運もできたら最高じゃん」と、住民から以前もらっていた角を裁断、加工した。

販売機は4月にうどん店に置いたほか、5月には高知市の「高知蔦屋書店」にも設置。有害鳥獣の新たな活用策に、他自治体から早速問い合わせがあったそうだ。

「東京とか都会でもうけるかも」と石川さん。住民の声も聞きながら、お守りの改良や新たなグッズ開発にも取り組むという。お守りの製作は、土佐町や長岡郡大豊町の障害者就労支援事業所の利用者にも担ってもらっており、売り上げの一部を還元する。

石川さんは、「みんなで面白がって、少しずつみんながもうける形になれば。ゴールは決めずゆっくり進めていきますよ」。カプセルには、町の温かい人情や夢も詰まっている。

(嶺北支局・竹内将史)

また改めて別の記事でもご紹介するつもりでいますが、この記事が出たあとで何人かの方々から編集部にご連絡をいただきました。

「記事を見たけんど、鹿の角が必要やったら、知り合いの猟師さんに聞いてもらってくるぞ」

といったお電話でした。

作業を担当する大豊町ファーストも、大豊町の方々から鹿の角を大量にいただきました。その角は現在とさちょうものがたりの編集部で預かっていて、御守りになるための加工待ちの状態です。

とてもありがたくもあり、背中を押されるような気持ちにもなります。

なかなか皆様に丁寧なお礼を返すことができていない状態ですが、鹿の角のひとつひとつは大切に使わせていただきます。この場を借りて感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。

「土佐町オリジナルポロシャツ」の図柄や、「さめうらカヌーテラスロゴ」など、とさちょうものがたりが毎年お世話になっている”絵描き”の下田昌克さんが、2021年6月11日(金)から展覧会を開催します!

以下、その詳細です。

この展覧会で販売するオリジナルのTシャツを、下田さんのリクエストによりとさちょうものがたりで制作することとなりました!光栄です!

実際に印刷をするのは(いつもの)どんぐりの寿光くん&きほちゃん。

できた!写真はMサイズ。首から裾までいっぱいいっぱい入ってるのがかわいいです。

↑こちらが前面です

↑これが背部

このTシャツ、下田さんの展覧会会場以外、もちろん他のどこでも売っていないものです。

皆さまぜひ会場へ足を運んでいただき、館内全部が”下田昌克”の展覧会という「トゲとキバ」を堪能し、そしてその体験の「証」としてTシャツをお買い求めいただければ幸いです!

下田昌克さん原画の「土佐町オリジナルポロシャツ2021年Ver.」はこちら↓

↓下田さん著「とさちょうものがたりzine 01」

2021年1月から2月にかけて高知県内9市町村の郷土料理を撮影し、製作した動画をご紹介しています。

第6回目は、北川村で作られている郷土料理「田舎寿司」です!

「土佐田舎寿司」とは、高知県の山の食材を使った、高知県ならではのお寿司です。

製作した動画のDVDでは、第4回目の津野町の「田舎ずし(土佐田舎寿司)」と、今回ご紹介する、北川村の「土佐田舎寿司」の二つを紹介しています。

実は、「土佐田舎寿司」が作られているのはこの2つの町だけでなく、高知県各地で作られています。リュウキュウやミョウガ、シイタケ、タケノコ…。お母さんたちが暮らすそれぞれの地で採れる、四季折々の食材が使われています。

同じ「土佐田舎寿司」なのだから、作り方は一緒なのでは?と思う方もいるかもしれません。

ところが!これがまた違うのです!

リュウキュウの味付けの仕方、しいたけの飾り切りの仕方、寿司酢の配合などなど…。同じ食材や調味料を使っていても、それぞれの作り方の違いがあって面白い。ひとつひとつの手順に、お母さんたちが大切にしてきたこだわりがあります。

土佐田舎寿司の大きな特徴は、寿司酢などに「柚子酢(ゆのす)」が使われていることです。 「柚子酢」は、柚子を絞った果汁のこと。高知県の家庭では、一升瓶やペットボトルなどに入れて、必ず常備されています。

「柚子酢」にも種類があり、果汁100%のもの、塩入りのものなどさまざま。今回紹介する北川村では、塩入りの柚子酢を使っていました。前回の津野町では果汁100%の柚子酢を使用。こんなところからも、それぞれの地で培われてきたものがあるのだと実感します。

北川村のお母さん・中野和美さんは「柚子酢は北川村の調味料!」と話していました。

北川村にはあちこちに柚子畑が広がっています。北川村は、柚子が育つのに適した土地であり、収穫したその果汁を食卓で生かしてきた。その環境と歴史があるからこそ、今も柚子酢を使う文化が日常にあるのでしょう。

タイトル文字を描いてくれたのは、土佐町の障がい者支援施設「どんぐり」のメンバーさんたちです。

描いてくれたこの赤い魚は、動画「高知の食文化」で使わせてもらっています

どんぐりのみなさんに描いてもらった文字は、本当はカラフル!カラーでお見せしたいくらいです。クレパスを重ねた「土佐田舎寿司」の文字、とても力強く、丁寧に描いてくれました。

北川村には、北川村ならではのお寿司があります。

「金時豆の押し寿司」です。木の押し型に入れた寿司飯の上に、甘く煮た金時豆と季節の花などを飾りつけます。

撮影は、1月。北川村のお母さん・中野さんは、畑で摘んできた菜の花を使っていました。まるで、目の前に春がやって来たよう。食べるのがもったいないほどでした。普段は人参の葉を使うそうですが、「その季節にあるものを使うのよ」と話してくれました。

盛り付けは、大きな一枚板の上で。この板は四国の形をしています。これもお母さんのこだわりです。作ったお寿司と共に、家の庭で採ってきた南天の葉や椿の花を添えます。盛り付けも創意工夫。どうしたらより美しく、より美味しく見えるのか。お母さんたちの心意気を感じます。

同じ「土佐田舎寿司」と言っても、その地域によって一味も二味も違う。

その違いをぜひ、感じてみてください。

新緑が眩しい5月、土佐町の早明浦ダム最深部・地下100メートルの地点で、ある日本酒の封が開けられました。

この日本酒は、昨年5月から1年間、ダム内部に貯蔵されていた「桂月 相川譽 山廃純米酒58」。土佐町が誇る酒蔵、土佐酒造が作る日本酒です。

1年間という時を経て、どんな味に変化しているのか?

2021年5月21日、その味を確かめるべく、和田守也土佐町長、土佐酒造社長・松本宗己さん、水資源機構所長・林幹男さんがダム最深部に集まりました。ダム内部のコンクリートの回廊には、試飲した人たちの弾む声が響き渡っていました。

左:土佐酒造社長・松本宗己さん 中:水資源機構所長・林幹男さん 右:和田守也町長

*1年前、ダムに貯蔵した時の記事はこちら!

1973年に完成した早明浦ダムは、土佐町と隣町の本山町にまたがるように位置し、独立行政法人「水資源機構」が日々の管理を行っています。厚いコンクリートに覆われたダム内部はひんやりと肌寒いほどで、年間平均気温が12度前後に保たれています。

その気温はまさに、お酒の熟成に適した気温。

「早明浦ダムを貯蔵庫として、土佐町のお酒を熟成したら、どんな味に変化するだろう?」

和田守也町長の発案に、土佐酒造と水資源機構も賛同。昨年5月、多くの人たちの協力を得て、土佐酒造が作る「相川誉 山廃純米酒58」600本を、ダム内部の地下100メートルの場所へ貯蔵することとなったのです。

ダムで1年間貯蔵されたお酒の味はいかに?

多くの視線が集まる中、グラスに注がれた「相川誉 山廃純米酒58」は、少し琥珀色を帯びていました。

「この色は熟成がゆっくり進んでいる証拠」

土佐酒造の社長・松本宗己さんは、そう言います。

そして、驚いたのはその香り!マスク越しでもわかるほど、甘く、まろやかな香りがあたりに広がっていました。

まず、松本さんが一口。

じっくりと味わうように、うん、うん、とうなずき、一言。

「美味しい。バッチリです」

続いて和田町長。

「香りゆたか。熟成されているな、と素人でもわかる。大成功」

皆さん、とても満足顔でした。

私も試飲させていただきました。

普段店舗で販売されている「相川譽 山廃純米酒58」は、口の中で少しピリリとする印象。でもそのピリリが良い。以前から、私はこのお酒がとても好きでした。

次に、1年間ダムで貯蔵されたものを一口。

「!!!」

その甘さにびっくり。頭の先から足元まで、芳醇な甘味がじんわりと伝わっていくようでした。

体の内側からぽかぽかと温まってくる。日本酒でありながらワインのようでもあり。もう少し、もう少しとお酒が進み、気づいたら一本開けていた、なんてことになりそうでした。

土佐町が誇る酒蔵・土佐酒造は、1877年(明治10年)に創業。ダムに貯蔵した「相川誉 山廃純米酒58」は、土佐町の米どころ・相川地区の棚田米100%で作られている日本酒で、米「吟の夢」を58%精米、「山廃」と呼ばれる昔ながらの製法で作られています。

土佐酒造ので働く人たちは、いつも口を揃えてこう言います。

「お酒が作れるのは、お米を作ってくれる農家さんのおかげ」

「相川誉 山廃純米酒58」という名は、日々おいしいお米を作ってくれる相川地区の農家さんたちを“誉め讃えたい”、その感謝の気持ちを込めて名付けられています。

土佐酒造の松本さんに聞きました。

「ダムに1年間貯蔵された『相川誉 山廃純米酒58』。誰に飲んで欲しいですか?」

松本さんは、迷うことなく言いました。

「相川誉は、土佐町の“おんちゃん”たちが育ててくれたお米で作った日本酒。まずはそのおんちゃんたち、そして土佐町の人たちに飲んでほしい」

「そのためには、飲みたい時に飲めるような値段じゃないと。飲みたい時に飲めなかったら、地域のお酒じゃない」

土佐町の地域の集まりや行事ごとの後に開かれる「おきゃく」のテーブルには、必ずと言っていいほど土佐酒造のお酒が並びます。“おんちゃん”たちが「桂月」で盃を交わし、ガハガハ笑っている。土佐酒造の人たちが作るお酒は、土佐町の人と人をつなぐものとして欠かせないものとなっています。

「飲んでくれる人、お米を作ってくれる人がいるからこそ、お酒を作ることができる。それが、土佐酒造という酒蔵が100年以上続いてきた理由」

松本さんは、そう話してくれました。

今後、土佐酒造で作るお酒の原料のお米は、全て地元産にしていきたいと考えているそうです。

早明浦ダムで貯蔵された「相川誉 山廃純米酒58」は、「Sameura Cave」(Caveは英語で「洞窟」の意)という名で、今年6月以降に販売が始まります(税込2,750円 720ml)。

「Cave」は英語で「洞窟」という意味です。

昨年貯蔵した600本のうちの120本を「貯蔵庫」から出し、土佐町の道の駅「土佐さめうら」で販売。土佐町のふるさと納税の返礼品にも今後加えられる予定です。

残り480本はさらに熟成するため貯蔵を続け、一年ごとに取り出して販売。そして新たに貯蔵するため、追加もしていくそうです。

今年取り出した瓶のラベルには「1 year old」という文字が描かれています。来年取り出されるものは「2 years old」、再来年は「3 years old」…。

5年後、10年後、そして、100年後。お酒はどんな味となり、世の中はどのような風景となっているでしょうか?

この取り組みは、ダムの地権者である土佐町、日本酒を作る土佐酒造、ダムを管理する水資源機構、3者の思いと協力があってこそ実現したことです。

「ダムをこのような形で利用してもらえたら、水資源機構としてもとてもありがたい」と所長の林さんは話します。

土佐町には、昔からお酒を作ってきた環境がありました。そのお酒を保存できる環境もあった。そして、今回の取り組みを実現するため、たくさんの人たちが走り回った。いつの時代でも、どんなものごとでも、一つのかたちにするためには、それぞれの場所で汗をかいている人たちが必ずいるのです。

「Sameura Cave 」の向こうに、たくさんの人たちの背中を感じます。

まさに、オール土佐町。

このお酒が多くの人に愛されていきますように。

ぜひ「Sameura Cave」を多くの人に味わってもらえたらと思います。

土佐町役場のすぐ近くにある川田ストア。昇さんと礼子さんが作る美味しいお惣菜が並ぶお店は、とさちょうものがたり編集部もたびたびお世話になっています。

お店に少しの時間いるだけで、近所の方々が次々と立ち寄っていくのを目にします。昔から近隣の地域にとってはなくてはならないお店だったのでしょう。

そういえば、とさちょうものがたりのシルクスクリーン事業での、一番初めのお客さんになってくれたのも川田ストアでした。

町の駅伝大会に出場する「川田ストアチーム」のTシャツを(今年はコロナ禍で大会自体がありませんでしたが)毎年のように注文していただいています。さらに言えば、こういった事業が事業になる以前から、背中を押して応援してくれている存在でもあります。

地域にとってもそうですが、とさちょうものがたりにとっても大切なお店で、大切なお二人です。

2021年1月から2月にかけて高知県内9市町村の郷土料理を撮影し、製作した動画をご紹介しています。

第5回目は、大豊町で作られている郷土料理「半夏だんご」です!

半夏だんごは、みょうがの葉でくるんで蒸した団子のこと。大豊町で昔から作られてきた郷土料理です。

田畑の仕事がひと段落した半夏の日(7月2日頃)、その日は農作業を休み、「ごくろうさま」という気持ちを込めて半夏だんごを作ったそうです。みんなでわいわいとお団子を頬張りながら、互いを労ったのでしょう。

高知県では、半夏だんごは大豊町と香美市だけで作られているそうです。大豊町と香美市は山伝に繋がっています。山を超えてお嫁に行ったり来たりなど、人の行き来があり、互いの知っていることを教え合っていたのでしょう。

人の行き来のなかで、文化がつくられる。環境と文化は、密接に繋がっているのだなと思います。

みょうがの葉は山で収穫します。夏に収穫し、一年中、半夏だんごを作ることができるように冷凍しておきます。撮影したのが2月だったので、冷凍してあった葉を使いました。

撮影のために半夏だんごを作ってくれたのは、大豊地区農漁村女性グループ研究会のお母さんたち。

お母さんによると「やっぱり、生の葉の方が香りも良いね〜」とのこと。冷凍庫などなかった時代、半夏の日に山で葉を収穫し、その葉を使って半夏だんごを作る。それはきっと夏の楽しみでもあったことでしょう。

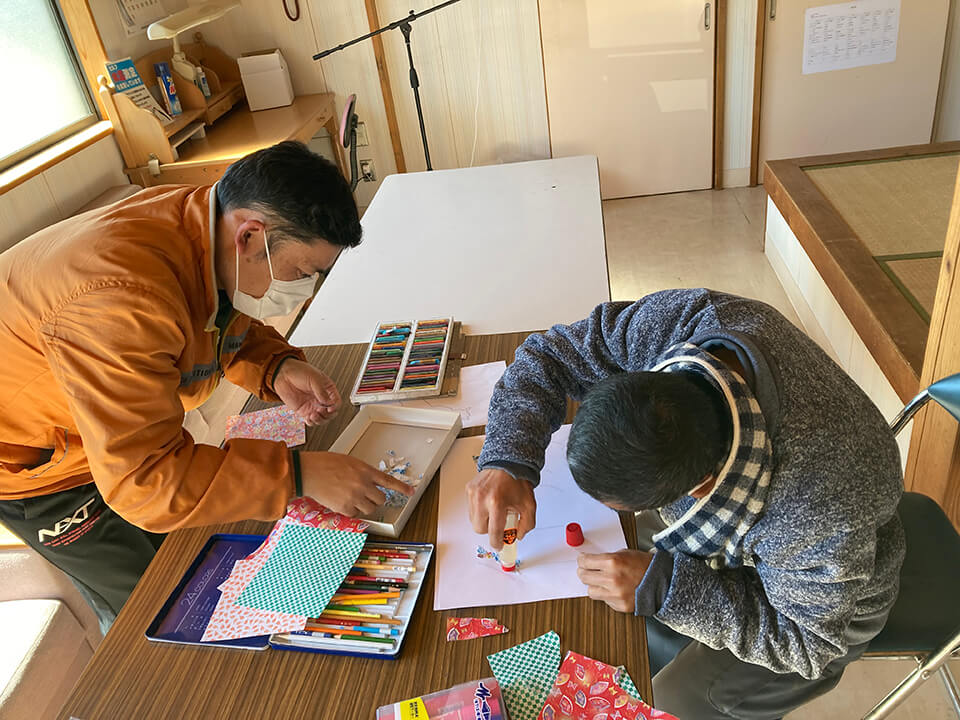

動画のタイトル文字を描いてくれたのは、土佐町の隣町、本山町の障がい者支援施設「りんどう」のメンバーさんたち。

折り紙やクレパスを使って、文字を書いてくださいました。クレパスの「半夏だんご」の文字、とても素敵だと思いませんか?手書きの文字は、味わい深いなあと思います。

あんこを包んだ団子は、2枚のみょうがの葉で包みます。「葉の元が外側になるように包むと、後で剥がしやすい」と教えてくれました。「包む」という工程のなかに、細やかな工夫が凝らされています。

お母さんたちの技、ぜひご覧ください!