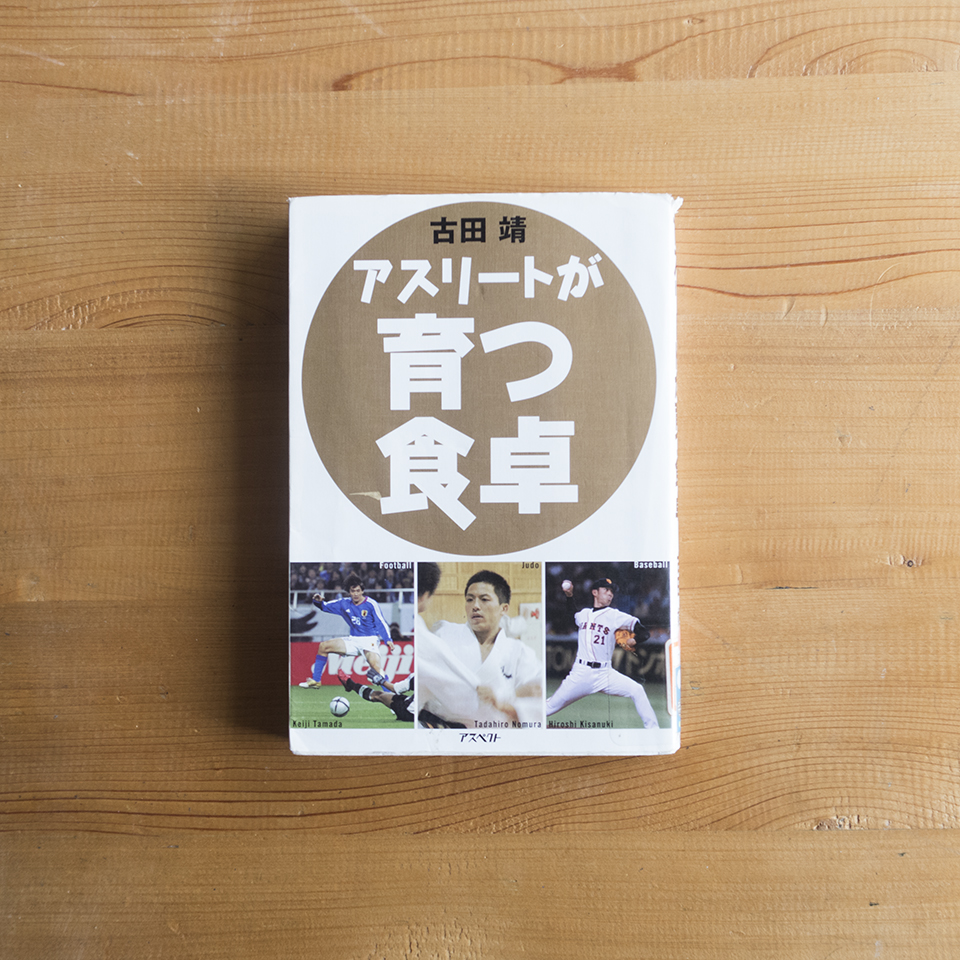

「アスリートが育つ食卓」 吉田靖 アスペクト

厳しいスポーツの世界で戦うアスリートの食卓がのぞけます。生み出されるパワーの秘訣は「食」!

スポーツをしている人に読んでもらいたい一冊です。

近藤史恵

著者名

記事タイトル

掲載開始日

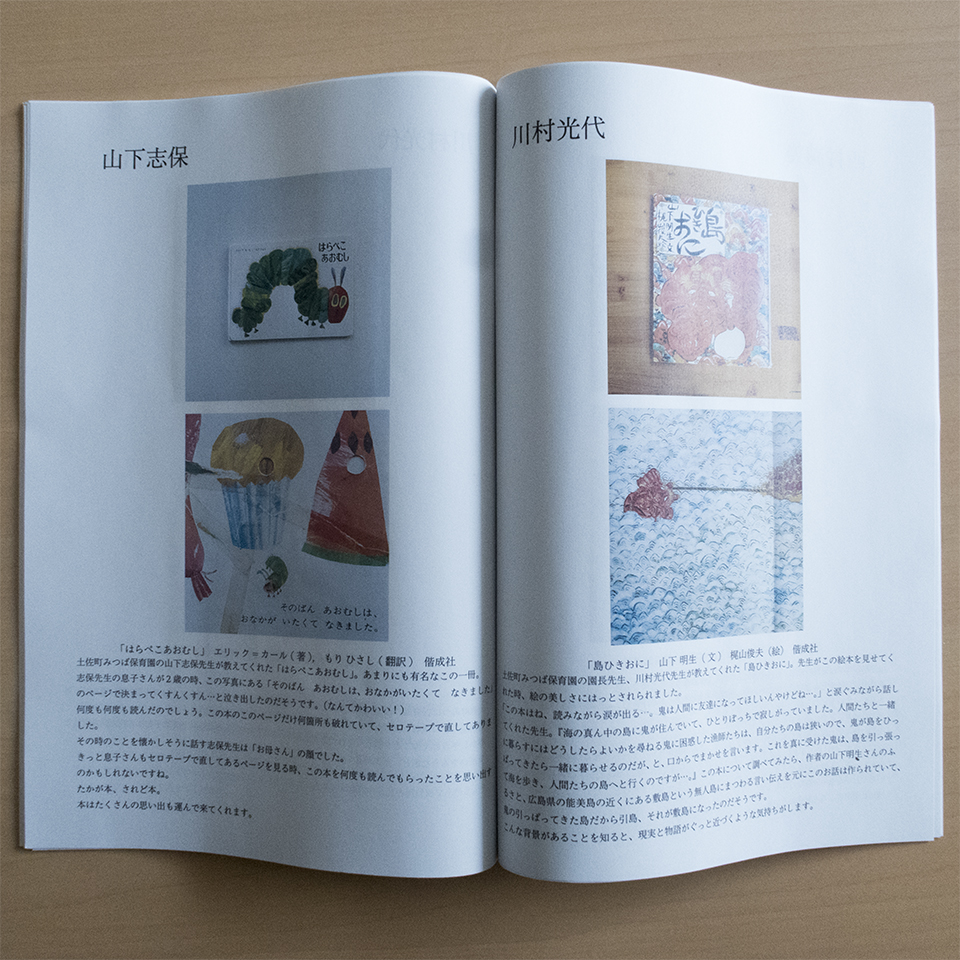

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

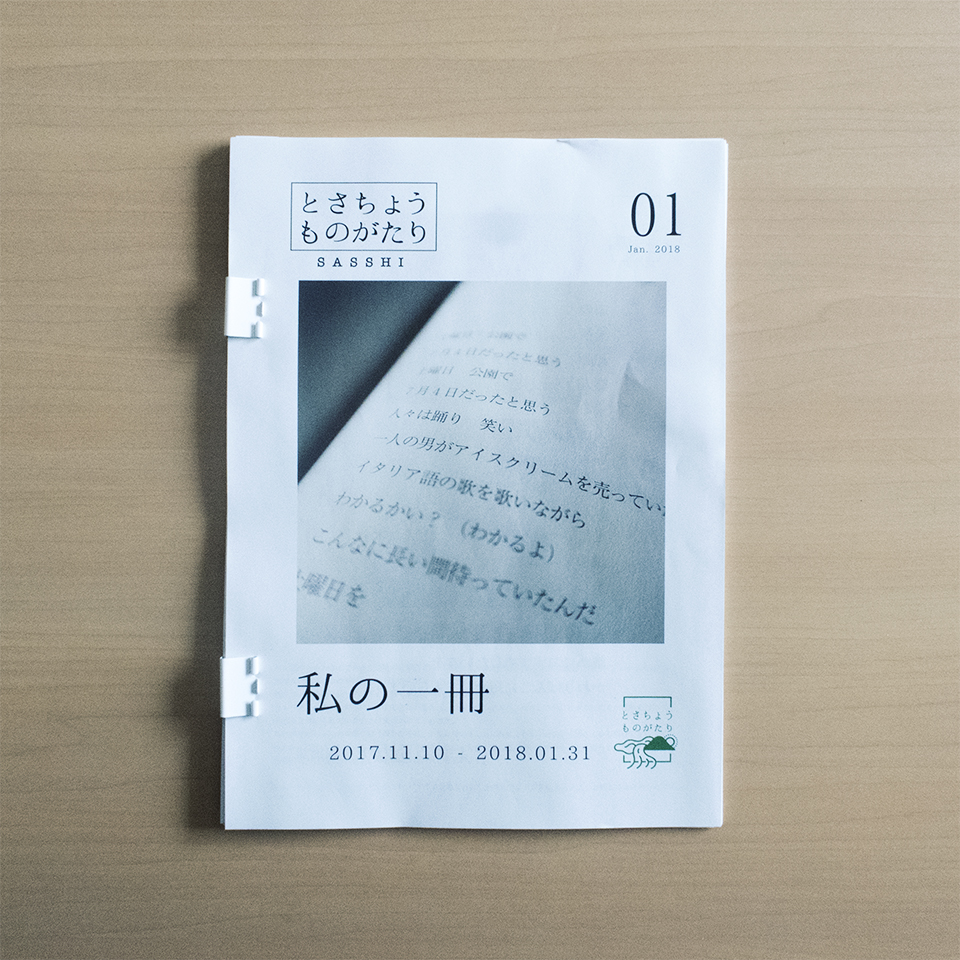

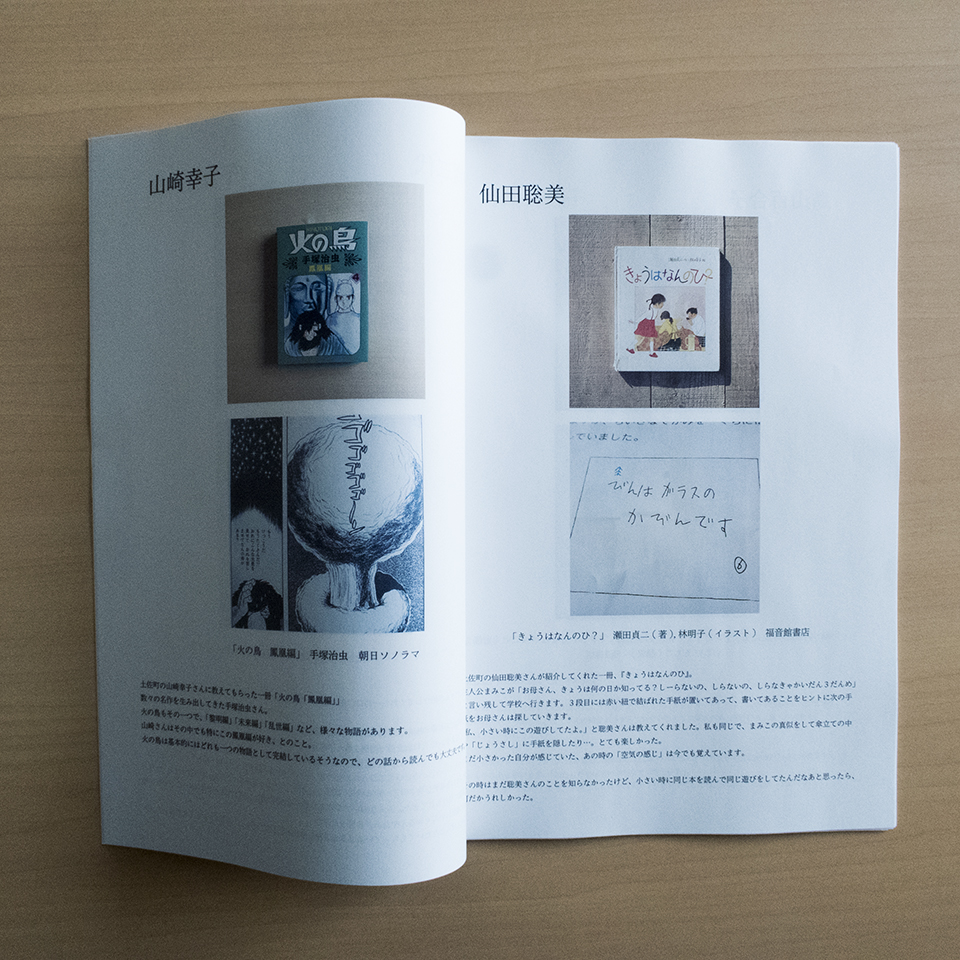

とさちょうものがたりZINEの姉妹誌ができました。とさちょうものがたりSasshiです。なんつって。

連載「私の一冊」の昨年11月〜今年の1月31日までをまとめた冊子です。コピー紙に印刷、クリップで留めています。

「私の一冊」は平日はだいたい毎日アップしていますので、現時点(2/3)で170冊以上の本を紹介しています。全部を一冊にまとめるのが難しく、最新の記事からさかのぼる形で50冊ほど紹介しています。

少しずつ過去の記事を掘り起こしていく形で2号、3号と作っていきたいと思います。

現時点では土佐町立図書館に置いてあります。みなさんのご家族、知人、友人が愛読している本をコメント付きで紹介してくれていますよ!

ぜひ目を通してみてください!