2019年11月10日、今年で35回を迎えた土佐町「さめうらの郷湖畔マラソン大会」が開催されました。

晴天に恵まれ、紅葉で色づき始めた早明浦ダム湖畔をたくさんのランナーの皆さんが走り抜けました。

遠く栃木県や東京都、大阪府や広島県、そして高知県内から1000人以上のご参加をいただきました。ランナーの皆さん、本当にありがとうございました。

写真提供:澤田智則

大会委員長の高石清賢さんは「走ったランナーの皆さんが満足感いっぱいで帰って頂けることが、我々の至宝です」と話します。

このマラソン大会は、ランナーの皆さんはもちろん、たくさんの人たちの協力のもと成り立っています。事前準備、申し込み受付、駐車場への配慮、コース整備、当日の運営、ランナーさんの安全管理、ランナーの皆さんへのおもてなしなど、たくさんの地域の方々もボランティアとして参加してくださっています。

まさに町をあげてのイベントのひとつと言ってもいいでしょう。

写真提供:澤田智則

今年も「ブレイク」の皆さんが自転車で伴走しながらランナーさんの安全を守ってくれました。保育園から小学生、中学生、高校生、大学生。あらゆる世代の子どもたちが、大会審判長で「NPOさめうらプロジェクト」の辻村幸生さんの元、頼もしく育っています。

私たち「とさちょうものがたり」は、今年も大会記念Tシャツを製作させていただきました。今年はグリーンの生地に、土佐町に生きる自然を描いたデザイン。土佐町の障がい者就労支援施設どんぐりと大豊町のワークセンター・ファーストのメンバーが、手で一枚ずつシルクスクリーン印刷したものです。

多くのランナーさんに大会参加応募の際にご購入いただいていましたが、当日会場でも購入できるようにブースを出させていただきました。

同時に土佐町オリジナルTシャツやとさちょうものがたりZINEの販売、土佐町役場で毎月1枚発行しているポストカードも並べました(土佐町役場で無料配布しています)。ポストカードを手にして「この場所に行きたい、これはどこですか?」とか「持って帰って玄関に飾ります!」という声をいただき、ひとつのものが誰かの元へ届く喜びを感じました。

昨年お会いしたランナーさんが「今年もきましたよ」とお店をのぞいてくださったり、昨年製作したブルーのTシャツを着てくださっていた方もたくさんいて、とても嬉しいことでした。

同じ職場で参加してくださった皆さん。「このサイズがいいんやない?」と互いの背中にTシャツを当てながら選んでいる姿はとても微笑ましかったです。

早明浦ダムの上からスタート!

司会の谷泰久さんがゴールした人を迎えます。谷さんは土佐町の人たちや子どもたちにスポーツの楽しさを伝える活動を長い間続けています。「やっちゃん!」と街角で声をかけられることもしばしば。子どもから大人まで、たくさんの町の人に愛されています。

走り終わったあとは「おもてなし」。土佐町湖畔りんご園のりんごや、土佐町の銘酒「桂月」が待っています。地域のボランティアの皆さんがこのブースを支えてくれています。

ランナーの皆さん、土佐町に来てくださってありがとうございました!

また来年もお会いできることを心から楽しみにしています。

*2019.11.11~2020.1.22まで、参加ランナーさん限定で湖畔マラソンの写真がダウンロードできるようになっています。当日配布されたパスワードを入力してご覧ください!

さめうらの郷 湖畔マラソン2019 P1

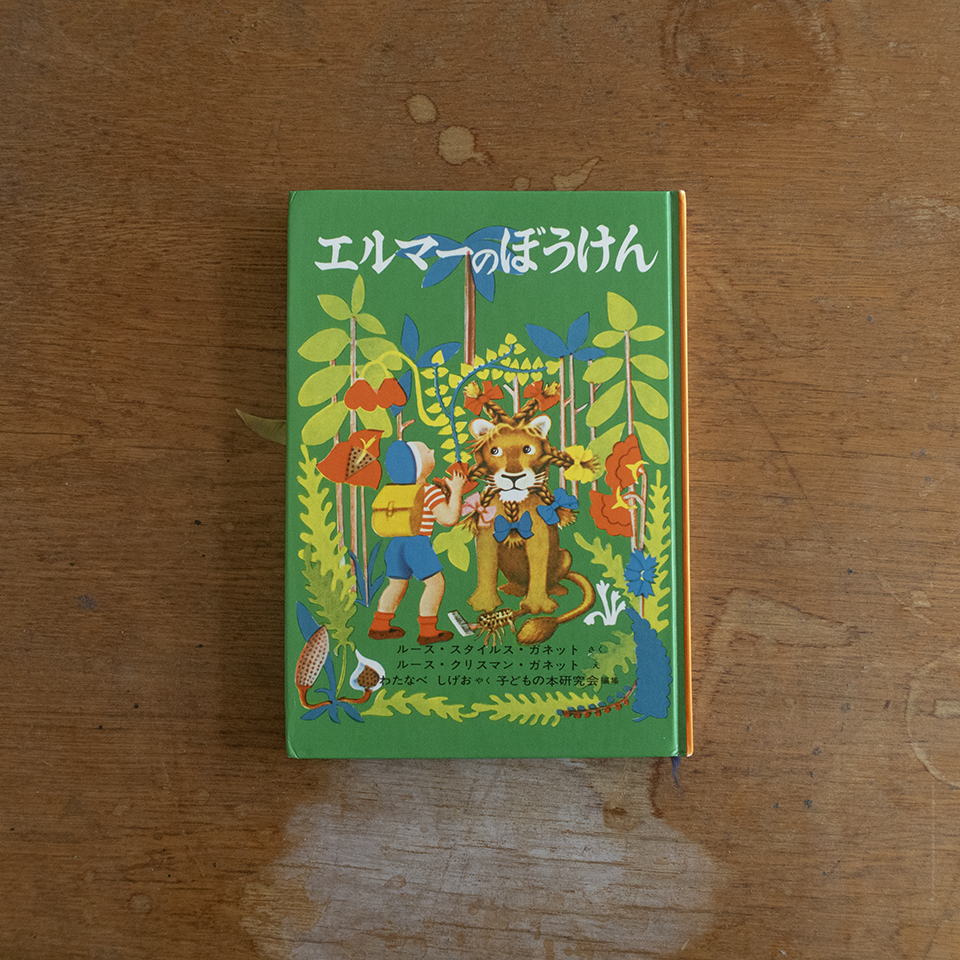

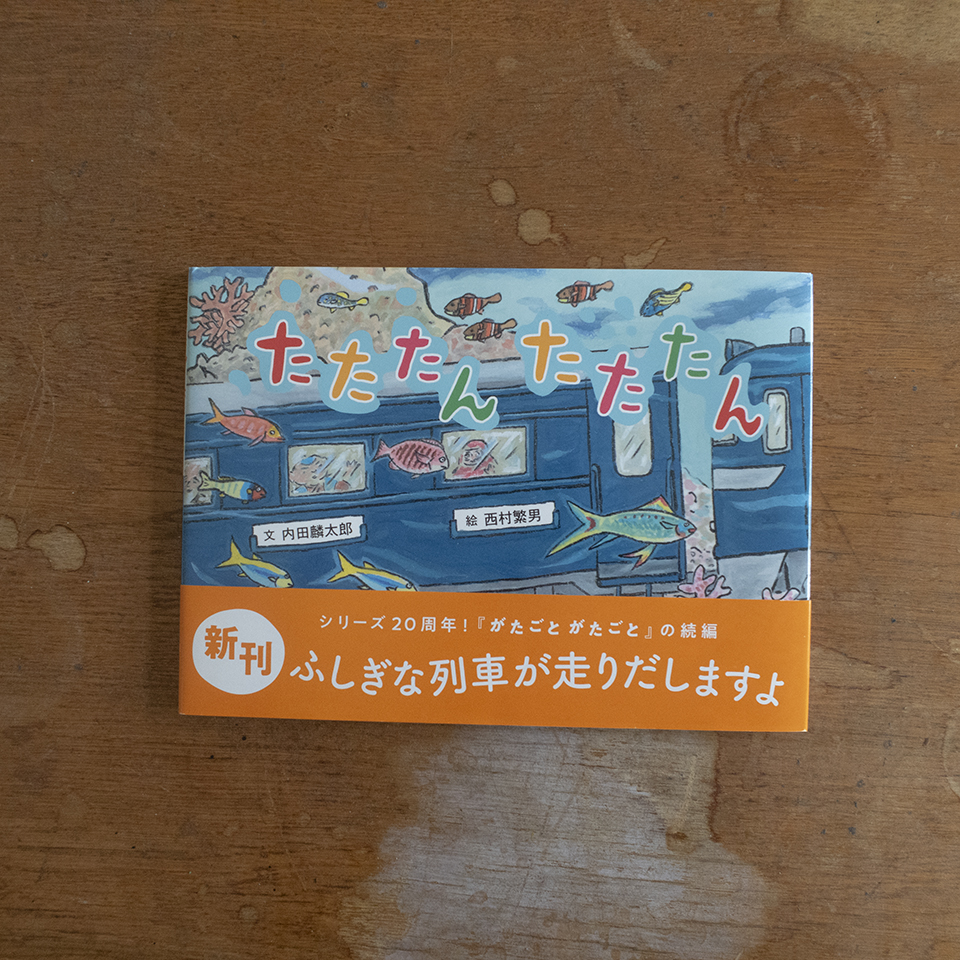

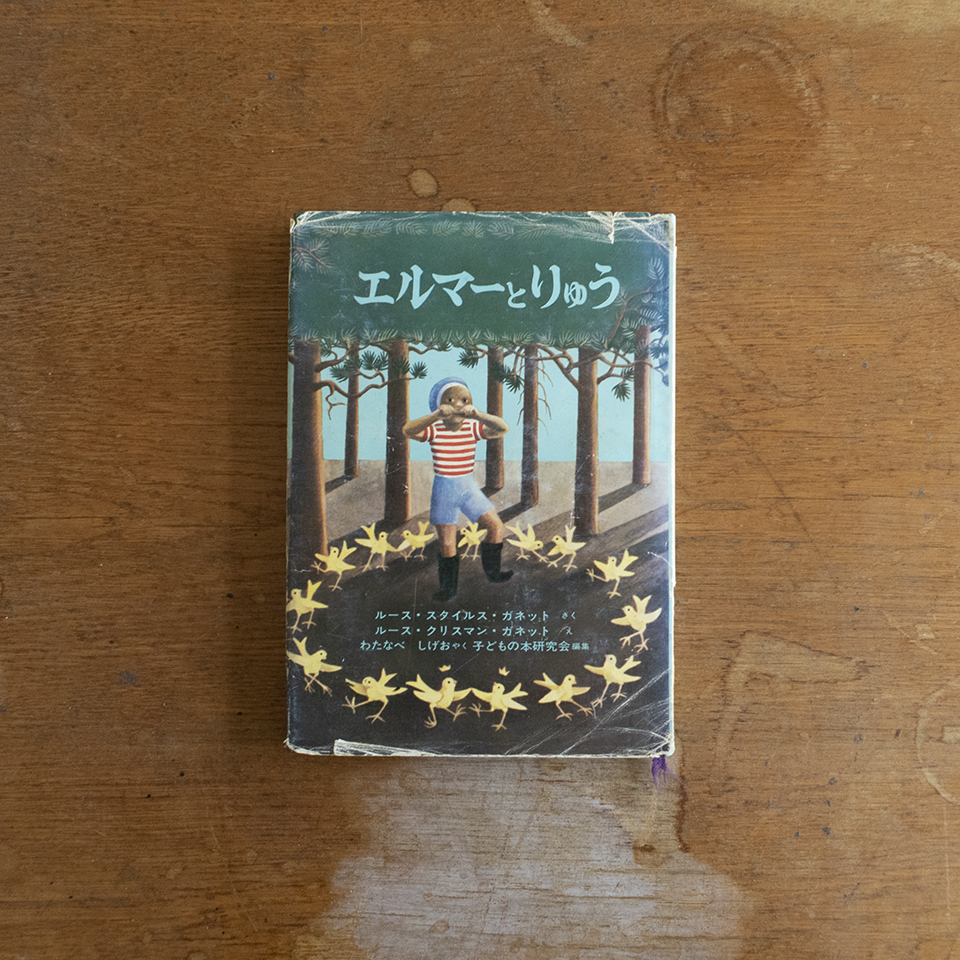

「エルマーとりゅう」

「エルマーとりゅう」