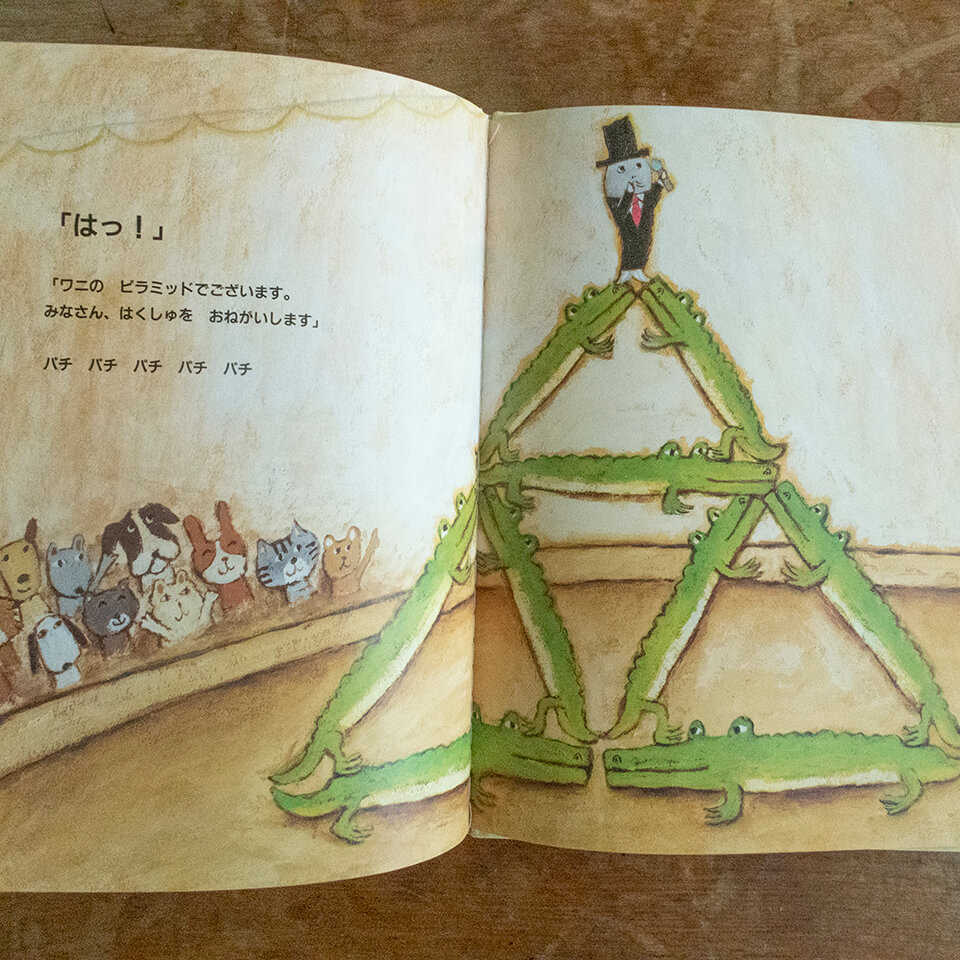

次男六歳と次女三歳の好きな遊びのひとつは、「ごっこ」。

設定はそのときによりまちまちだが、家族設定、ヒーローもの、流行りの漫画やアニメを真似たものなどがある。この遊びがはじまるとき、たまにふたりは「父ちゃん、ごっこしよ〜」と誘いに来る。

しかし、僕はこの遊びが大の苦手だ。

まず、演じている自分を客観的に見てしまって、恥ずかしいと感じてしまう。それから、流行りのキャラクターの詳細を全然フォローしていないから話についていけなくて、ダメ出しされる。武器を使うときに発する効果音(シャキーンとかバキューンとか)を叫ぶのもちょっとアレだし、撃たれたとき大袈裟に倒れる演技も照れてしまう気持ちが大きい。本当はキャッチボールとか自転車漕ぐとか、そんな遊びの方が好きだ。

けれど、ごっこしようと言っている彼らの気持ちは、もうどうしたって100%ごっこ気分なので、変更は難しい。僕はああ憂鬱だなあ本当はやりたくないなあと思いつつも、子どもの希望を聞くのは親の役目だしと、付かず離れずこの遊びに付き合っていた。

しかし、やっぱり苦手なものは苦手。

なので、気分が乗らないときは、断ることにした。

子どもの遊びにくらい、適当に付き合ってやればいいのにと、もうひとりの僕が心の中で囁く。いやでもしかし、大人だろうが親だろうが、ときには断る勇気も必要だろうと別の僕が反論する。

思い切って断ってみると、子どもたちは最初グズっていても、そのあとは僕抜きの設定で自分たちで上手に遊ぶことが多かったりする。「親なのだから常に子どもの相手をせねばならない」「子どもの期待には応えるべきだ」と言うステレオタイプに縛られすぎていたのかなと思う。親だってできることとできないことがある、そう大きな声で宣言してもいいのではないだろうか。

写真:ついに補助輪なしで自転車に乗れるようになった次男。ドヤ顔でペダルを踏む彼の表情がカッコイイ。ところで、子どもたちは自転車のことを「ジテン」と呼ぶ。土佐弁なのかな?