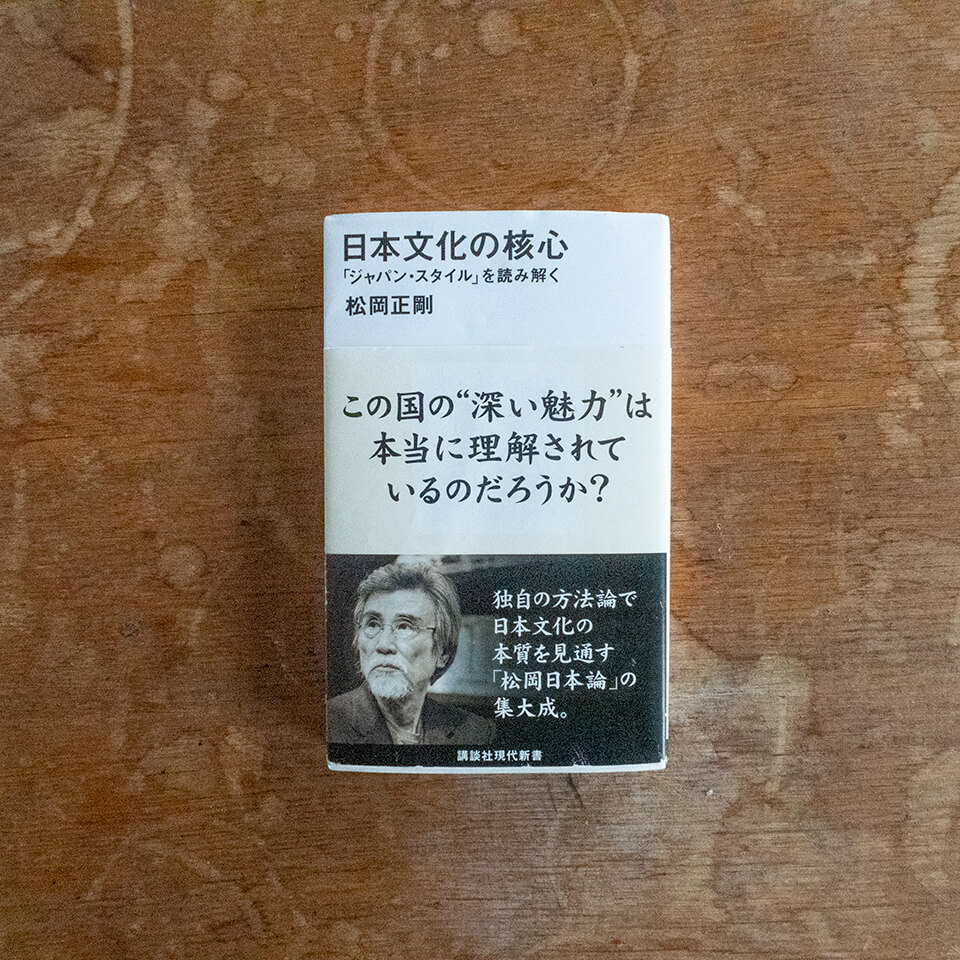

『墨攻』 森秀樹 酒見賢一(原作) 小学館

「墨守する」という言葉の語源にあたる「墨家」 は、古代中国に実在した思想集団です。

乱世の世にあって、儒家や法家などと並んで活躍した時代もあったようですが、歴史の中でいつしか消滅していきました。

その思想は古代にあってとても稀有で、「兼愛公利(けんあいこうり)」と「非攻(ひこう)」を軸にしていました。

「兼愛」は「広く愛する」、「公利」は「自己中心的にならずに互いの幸福を増幅する」という意味です。仏教の「利他」に近いのかもしれません。

もう一つの「非攻」は文字通りの「攻めること勿れ」。平和主義の非戦論です。

「非攻」という思想を軸にして、墨家には高度な守城技術や築城技術が伝承していたそうです。つまり、守りの技術。自分たちから敵を攻めることはしないが、攻められた時には徹底的に守り抜くという姿勢です。

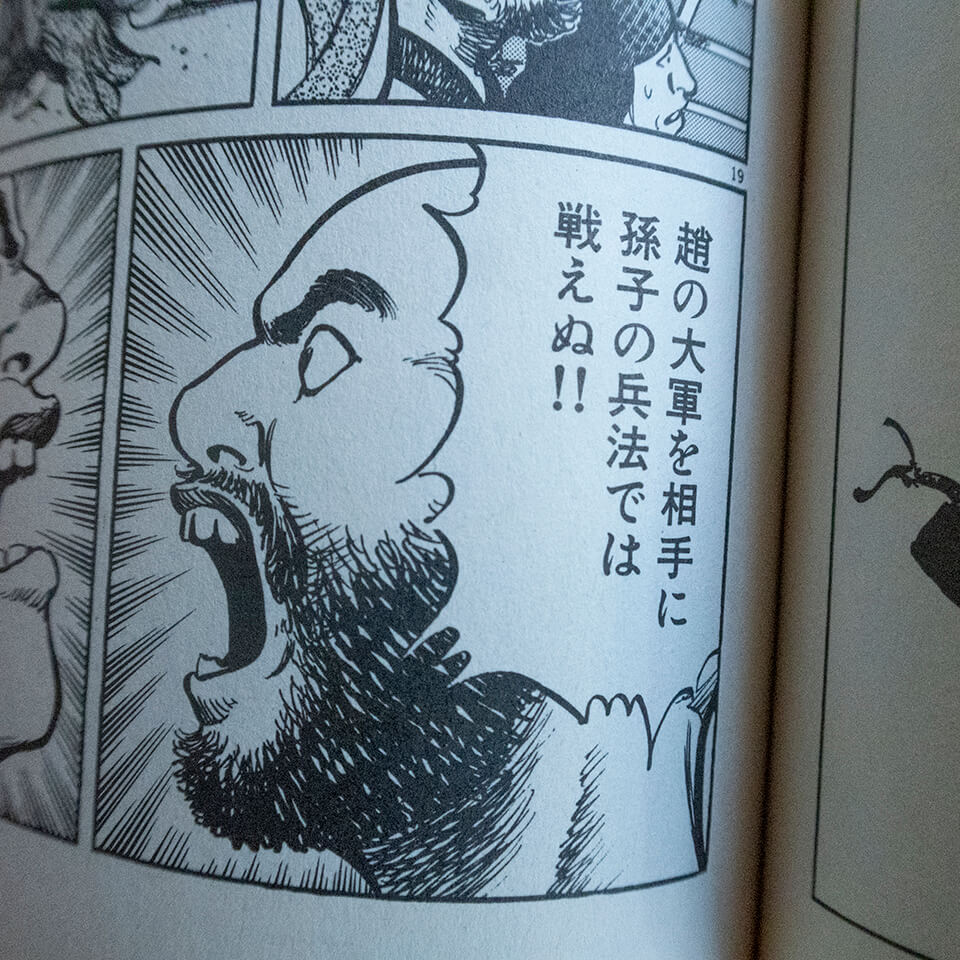

このマンガは、墨家の一員である革離が、趙軍に攻められている梁城に単身乗り込み、趙の大軍を相手に梁城を守るために手を尽くすというストーリー。

日中韓合同で実写映画化もされたので、そちらをご存知の方が多いのかもしれません。